Quel impact du loup

14

La voie du loup

numéro24

juillet

2 0 0 6

DOSSIER

Au long de l’arc alpin français, le loup est accusé de décimer

ses espèces proies, voire parfois de mettre en danger le devenir

même de certaines populations d’ongulés.

Qu’en est-il en réalité ? Et quels sont les maux dont n’a pas été

accusée cette « bête malfaisante » ?

Guetter les enfants au coin du bois... S’attaquer à l’homme à

l’occasion (voir notre dossier précédent)... Mettre l’élevage en

péril... Enfin, anéantir les espèces proies dont elle se nourrit !

A elle seule, cette outrance dans l’accusation devrait paraître

suspecte.

Un argument, marqué au sceau du bon sens, ne semble pas avoir

frappé ceux qui crient au loup : comment se fait-il –si le loup est

capable d’éradiquer ses espèces proies– qu’il n’ait pas disparu

d’à peu près partout dans le monde, faute de nourriture ?!

Si le loup est revenu en France, c’est précisément parce que les

populations d’ongulés sauvages sont florissantes. Et c’est parce

qu’elles persistent dans cette courbe ascendante que le prédateur

peut continuer à coloniser de nouveaux territoires (car il est établi

que c’est la nourriture disponible en hiver, autrement dit,

la présence d’herbivores sauvages sur un territoire donné, qui

détermine l’installation du loup sur de nouvelles zones).

Mais à travers le loup, c’est aussi le principe de la prédation qui

est remis en cause. Sensiblerie ? Hypocrisie ? Concurrence ?

Nous verrons dans ce dossier que la prédation est vieille

comme la vie et a toujours participé à l’évolution des milieux et

des équilibres naturels*.

L’examen attentif des plans de chasse nous montre par ailleurs

que la part du loup reste très marginale par rapport à la pression

cynégétique.

Alors, pourquoi tant de haine ? Et où est la raison dans tout cela ?

Justement, le loup navigue dans les zones sombres de notre

inconscient collectif d’où la rationalité est écartée...

Raison de plus pour remettre, encore et encore, l’ouvrage sur le

métier.

Quel impact du loup

sur les ongulés sauvages ?

* Sur ce thème, nous vous recommandons deux expositions réalisées par la ligue ROC. L’une,

”Prédation et biodiversité”, explique ce qu’est la prédation et son importance pour les écosystèmes.

L’autre, ”L’homme et les prédateurs, une relation parfois difficile”, approfondit la relation ancestrale

homme/prédateurs et invite à accepter de vivre avec ces animaux encore trop souvent mal aimés.

http://www.roc.asso.fr/protection-faune/predation-biodiversite.html

http://www.roc.asso.fr/protection-faune/homme-predateur.htm

ou : Ligue ROC, 26 rue Pascal, 75005 Paris – Tél : 01 43 36 04 72.

15

La voie du loup

24numéro

juillet

2 0 0 6

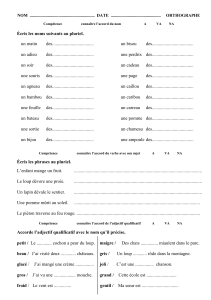

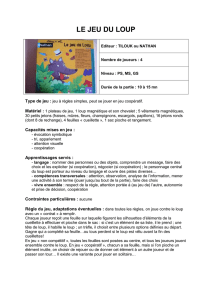

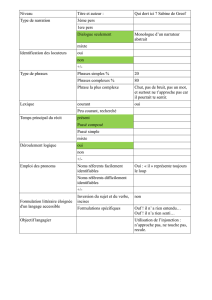

PLANS DE CHASSE RÉALISÉS

source : ONCFS

ÉVOLUTION DES PLANS DE CHASSE

Les chasseurs se plaignent que l’impact du loup sur “leur gibier”

est insupportable et met en danger certaines espèces d’ongulés...

Nous avons fait de nombreuses recherches mais, en France,

aucune étude n’existe encore pour mesurer l’impact réel du loup

sur la faune sauvage (une étude dirigée par l’ONCFS est en cours

mais ne livrera pas ses résultats avant quelques années). Nous

avions donc comme seuls éléments pour tenter une première

approche de la question, notre connaissance du terrain et de la

biologie des espèces, les études menées à l’étranger et l’évolution

des plans de chasse dans les régions concernées. Vous livrer la

totalité des chiffres de ces 30 dernières années aurait été long et

fastidieux. Nous avons donc choisi de porter à votre connaissance

un condensé des plans de chasse aux ongulés, réalisés dans les

départements alpins, en faisant un point de l’évolution par tranches

de 10 ans (1er tableau).

Ce premier tableau qui est un résumé, une seconde synthèse fait

état du nombre total d’ongulés abattus dans le cadre des plans de

chasse (le braconnage n’est pas pris en compte dans ces chiffres)

ces 30 dernières années, toujours dans les départements alpins.

Ce qui donne un total de 1 849 659 ongulés sauvages officiel-

lement abattus en 30 ans dans les régions Provence-Alpes-Côte

d’Azur et Rhône-Alpes.

Comme vous le constaterez, l’évolution n’est pas à la baisse des

plans de chasse. D’où deux hypothèses de travail :

- soit le loup fait réellement chuter les effectifs de ses espèces

proies et il serait alors souhaitable que les chasseurs diminuent

leurs plans de chasse afin de protéger la ressource,

- soit les espèces en question continuent à bien se porter malgré

la prédation et une pression de chasse qui n’est pas anodine et

cela veut alors dire qu’il y a à manger pour tout le monde !

Nous nous sommes en outre livrés à des extrapolations rapides :

si chaque loup “prédate” un ongulé par semaine (ce qui est supé-

rieur à la réalité, mais ne lésinons pas), et si les loups étaient 100

en 2004 (ce qui est surévalué aussi, mais le chiffre est rond), ils

auraient donc “prélevé” (!) 5200 ongulés, soit 4 % du tableau total

des chasseurs !! Et même 11 % du seul tableau des chevreuils,

si on estime que c’est l’espèce dans laquelle ils “tapent” le plus...

Tout en sachant que les chasseurs sont certes beaucoup plus

nombreux... mais aussi qu’il ne faut pas tout ramener à l’espèce

humaine (c’était l’idée de mesurer/projeter la “part du loup”).

Sachant qu’un loup franco-italien mange en moyenne 2 kg de

viande par jour, ramené à une année, cela fait 730 kg de viande

et, à l’échelle d’une meute, cela donne environ 3,5 tonnes par an.

Autrement dit, les cerfs tués à la chasse en 2004 dans le seul

département des Alpes-Maritimes permettraient à une meute de

loups de se nourrir pendant 20 à 25 ans selon leur poids !!!

Les chiffres (tout au moins ce que nous en connaissons) sont

donc sur la table et le débat est ouvert.

5

TOTAUX DES PLANS DE CHASSE PAR ESPÈCES

DE 1973 À 2003 OU 2004

16

La voie du loup

numéro24

juillet

2 0 0 6

Rien pourtant, ni dans les données de l’éco-

logie scientifique, ni dans le suivi de la faune sau-

vage dans les départements concernés, ni dans

les situations observées ailleurs en Europe ne

plaide en ce sens, bien au contraire.

La prédation est vieille comme le monde...

ou presque. Elle apparaît avec le premier carni-

vore, il y a quelques dizaines de centaines de mil-

lions d’années. Et, depuis, proies et prédateurs se

rendent “coup pour coup” évoluant de concert

pour maintenir un équilibre entre les qualités de

chasseur des seconds et les aptitudes à s’échap-

per des premiers.

A l’échelle géologique des temps, loin d’être

une menace pour la biodiversité, la prédation

est au contraire un des moteurs de l’évolution,

source de diversification. Le loup et les ongu-

lés d’Europe résultent de cette évolution, et,

n’échappant pas à la règle, cohabitent (et co-évo-

luent) depuis le début de l’ère quaternaire.

Et à cette échelle plus “humaine” de quel-

ques millions d’années on constate même que

cette cohabitation se fait à bénéfice réciproque.

Certes, pas pour les proies individuellement cro-

quées (ou les prédateurs mourant de faim), mais

pour les populations et les écosystèmes dans

lesquels ils évoluent.

QUE VOUS AVEZ DE BELLES DENTS !

A grands coups d’autorégulations, positives

ou négatives, la prédation participe au maintien

des grands équilibres naturels.

Schématiquement, une augmentation des

herbivores signifie une augmentation de la res-

source alimentaire pour les carnivores.

En conséquence, ceux-ci prolifèrent et

“tapent” plus dans un “stock” d’herbivores ce qui

évite, au passage, que ces derniers “n’épuisent” la

végétation.

Les populations d’herbivores régressent

alors (par l’augmentation de la prédation). Il n’y

a plus assez à manger pour les carnivores (dont

les populations diminuent) pendant que la res-

source alimentaire des ongulés se reconstitue...

et le cycle recommence.

Les populations évoluent ainsi, suivant des

hauts et des bas autour d’un point d’équilibre.

Autre conséquence bénéfique, cette pres-

sion constante et réciproque entre proies et pré-

dateurs s’exerce d’abord sur les individus les plus

faibles (dont les malades et les blessés). Ce sont

eux qui disparaissent les premiers, ce qui bénéfi-

cie aux populations dans leur ensemble.

On notera qu’à l’inverse, la chasse privilégie

plutôt le trophée et la rareté, ce qui n’aide pas

des populations fragilisées (cas du tétras dans les

Alpes du Sud).

Ainsi donc, depuis Darwin, sait-on que la

prédation est un des mécanismes qui, moteur

de l’évolution, régulateur des populations et ges-

tionnaire des ressources, concourt au maintien

dynamique des équilibres naturels.

Ce bel équilibre peut-il être rompu ? Dans

un milieu plus ou moins déséquilibré (comme

en France où il n’y avait plus de prédateurs), le

retour du loup peut-il présenter un risque pour

les populations d’ongulés sauvages ?

- Peut-on craindre que la disparition du loup

pendant un siècle ait fait perdre leurs facultés de

“défense” aux ongulés ? Non, l’évolution ne se

fait pas à cette échelle, les chevreuils et chamois

du 21ème siècle sont aussi bien armés génétique-

ment que ceux du néolithique pour répondre à

la prédation du loup.

- Peut-on penser que l’artificialisation du

milieu handicape les ongulés sauvages ? L’évo-

lution des populations, des plans de chasse et de

leur réalisation plaide pour le contraire.

Dans les Alpes-Maritimes, où la quasi tota-

lité des chamois sont en zone de présence du

loup, la population continue d’augmenter, les

plans de chasse et leur réalisation suivent...

La prédation,

une mort naturelle

Tiouuu, alerte, tiouuu, alerte, tiouuu, alerte...

“Le loup est un carnivore cruel qui, en tant que tel, va faire main

basse sur la chair fraîche de nos bois et nos alpages. Outre son

impact sur l’élevage, le retour du loup va décimer la faune sauvage”.

Tel est, en gros, le nouveau credo de quelques esprits chagrins sur

les conséquences présupposées désastreuses du retour du loup.

Par

Christophe Bonnet,

vétérinaire et administrateur

de l’UDVN 04

17

La voie du loup

24numéro

juillet

2 0 0 6

DOSSIER

Même le mouflon, espèce à priori la plus

vulnérable, se maintient, sans réduction des

plans de chasse...

En fait, si le retour du loup se traduit par des

modifications de la répartition, du comporte-

ment et des effectifs, il semble bien, à la vue de

ces données de l’ONCFS que ceux-ci finissent

par se stabiliser en quelques années autour d’un

nouvel équilibre.

Enfin, mais est-il bien utile de le rappeler,

dans des situations un peu similaires en Italie et

en Espagne, où la présence du loup n’a jamais été

interrompue, les populations d’ongulés sauvages

se portent bien, merci pour elles.

Rien donc ne permet d’accorder le moindre

crédit aux cris d’orfraie des alarmistes.

L’ARROSEUR ARROSÉ

Par contre, en regardant ce qui se passe

depuis que l’homme est homme, on constate que

toutes les menaces qui ont pesé et pèsent encore

sur la pérennité et la diversité de la faune sau-

vage ont une origine humaine. Et que la chasse

et l’agriculture tiennent une place de choix dans

ces menaces.

Alors entendre les chasseurs et les éleveurs

hurler de concert au loup renvoie, une fois de

plus, à la question de leurs compétences et de

l’incohérence entre leur discours et leurs actes.

Intenable scientifiquement, la “remise en

cause” de la prédation ne l’est guère plus anthro-

pologiquement, quand, autre antienne des phi-

losophes de comptoir, elle est assimilée à de la

cruauté.

La cruauté est un trait de caractère humain,

et seulement humain puisqu’il nécessite la cons-

cience et la gratuité de ses actes, deux éléments

absents du monde animal sauvage.

Bien sûr, la prédation est un acte brutal,

pas forcément très agréable à regarder. Mais ne

faudrait-il pas, alors, pousser la logique jusqu’au

bout ? Ne sommes-nous pas, dans notre majorité

des carnivores, des prédateurs par procuration

laissant aux abattoirs le soin de nous cacher cette

réalité ? La mort et ses prémisses sont-ils moins

pénibles pour les animaux qui les subissent si

nous ne les voyons pas ?

Dans le cas des animaux de boucherie, la

fin est la même, et le stress qui précède l’abat-

tage ne diffère de celui d’un animal croqué par

son prédateur que par sa durée, infiniment plus

longue... Et que dire alors de certaines pratiques

comme la chasse ou la corrida par définition bien

plus proches de la cruauté que de la prédation ?

Que dire de certaines “traditions culinaires”

qui imposent des conditions d’élevage plus que

limites aux animaux qui les subissent ? Que dire

des volailles en batterie, ou de notre engouement

pour les NAC (nouveaux animaux de compa-

gnie) dont on sait que, du début à la fin, la filière

est un énorme gâchis (pour rester gentil)...

La liste est ainsi longue de nos contradic-

tions. Et bien malin sera celui qui arrivera à en

tirer une logique ou une conclusion définitive.

Par contre, une chose est sûre, la seule sensibilité

“humaine”, avec tout l’irrationnel qui la caracté-

rise, n’est pas très pertinente pour analyser un

phénomène “purement” naturel comme la pré-

dation. On peut toujours faire pleurer dans les

chaumières, ou agiter la crécelle de la peur, un

autre moteur très efficace de mobilisation, ce

n’est pas pour autant que l’on aura avancé...

Le retour du loup ne pose-t-il donc pas suffi-

samment de problèmes concrets (protection des

troupeaux domestiques) que nous ayons besoin

d’y rajouter de la sensiblerie ?

5

page précédente

Vieille comme le monde,

la prédation est un des moteurs

de l’évolution.

ci-dessus

La prédation n’a jamais

représenté une menace

pour la biodiversité.

Les activités humaines si !

Photographies de N. Buhrel

18

La voie du loup

numéro24

juillet

2 0 0 6

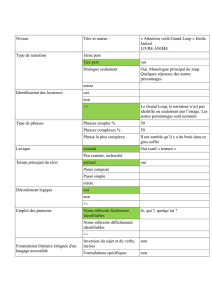

6 Que pouvez-vous nous dire de l’impact du loup

sur les ongulés sauvages en France ?

Eric Marboutin : Pour l’instant peu de

données sont disponibles, essentiellement

parce qu’il n’y a pas de méthodes à la fois vrai-

ment robustes et vulgarisables pour suivre les

évolutions des populations d’ongulés sauvages;

certaines enquêtes auprès de détenteurs de

droit de chasse ou informations émanant de ces

milieux laissent penser qu’en quelques endroits

de nombreux cadavres de proies sauvages (essen-

tiellement cerfs et chevreuils) soit attribuables à

la prédation du loup; il semble aussi dans ces cas

que cela puisse coïncider avec une forte con-

centration momentanée des populations de ces

espèces sur des zones plus accessibles en temps

de neige (gagnage herbager disponible, moindre

profondeur de neige, arbres à écorcer), zones sur

lesquelles le loup concentrerait alors lui aussi

son action de prédation. Sur le massif de Belle-

done, dans la zone d’Arvillard par exemple, de

nombreuses carcasses de cervidés auraient été

retrouvées localement -mais n’ayant pas toutes

fait l’objet d’une expertise par le réseau Grands

Carnivores Loup-lynx- durant les hivers passés ;

toutefois lors de comptages nocturnes au phare

des cervidés dans ces vallées du massif de Bel-

ledonne, on détecte de plus en plus de cerfs par

exemple.

Tout se passe comme si l’action de préda-

tion, concentrée momentanément dans l’espace

lors de l’hiver, présentait des effets dilués dans

un espace plus conséquent par la suite (celui de

la vraie échelle spatiale de la population de cerfs

par exemple), effets qu’au mieux on ne parvient

plus à détecter par les méthodes de suivi classi-

que (comptages nocturnes de cervidés); un cas

semblable (concentration spatiale des attaques

de loups sur cervidés) semble aussi se produire

sur la partie basse en altitude du domaine de la

meute du Thabor-Galibier (versant moyenne

vallée de Maurienne). L’impact du loup dans les

conditions écologiques actuelles de disponibilité

et de diversité des proies potentielles est proba-

blement hétérogène selon les zones, et difficile

à cerner (mortalité additive, compensatoire, les

deux ?); c’est la raison pour laquelle l’ONCFS a

initié, en collaboration avec le CNRS et le Parc

national du Mercantour ainsi que la Fédération

des chasseurs 06, l’étude « prédateur-proie » pilo-

tée par Carole Toigo et Ariane Bernard-Laurent

(avec Xavier Tardi en tant que personnel d’ap-

plication, responsable sur le terrain des captures

d’ongulés): cette étude mesurera les différentiels

de taux de survie, de fécondité...etc, entre zones

soumises à plus ou moins forte prédation par

le loup (sur cerf, chevreuil, chamois, mouflon),

ainsi que la réponse spatiale des proies (éclate-

ment des groupes ou regroupement, vigilance/

réaction de fuite plus prononcées).

6 Certains échos sont très alarmistes... Assiste-

t-on à une évolution à la baisse des plans de

chasse qui traduirait une baisse des effectifs

d’ongulés ?

E.M. : En certaines zones, les plans de

chasse ont baissé alors que les prédateurs (loup

ou lynx) potentiels n’y sont pas détectés ; en

d’autres endroits, il y a coïncidence en baisse

des plans de chasse et présence détectées des

prédateurs; en fait quasiment tous les apparie-

ments entre tendances des plans de chasse et

présence/absence des prédateurs peuvent être

rencontrés. En matière de chevreuil par exemple,

on connaît maintes zones avec plan de chasse en

baisse et pas de prédation autre que celle issue de

l’activité cynégétique, cette dernière étant même

parfois très modérée (i.e. ce n’est probablement

même pas la chasse qui explique la baisse de la

population de chevreuils); inversement, on con-

naît aussi des zones où il semble y avoir au mini-

mum une coïncidence temporelle entre appari-

tion puis installation d’une meute et baisse des

plans de chasse ; une partie du questionnement

au moins provient du problème de différentiel

d’échelle spatiale entre le rayon d’action du loup

(150 à 300 km2 pour une meute) et le rayon d’ac-

tion de la perception du problème cynégétique

et de sa gestion (échelle d’une commune le plus

souvent).

6 Quels enseignements tirez-vous des études

menées dans d’autres pays ?

E.M. : En matière d’études scientifiques

robustes, la quasi totalité des informations vient

d’écosystèmes peu comparables au nôtre : sou-

vent caractérisés par des systèmes basés sur une,

voire deux espèces proies, les relations sont plus

«directes» et plus «fortes» potentiellement entre

le prédateur et sa proie. Chez nous, on peut s’at-

tendre à un mécanisme de switching entre plus

d’espèces de proies (cerf, chevreuil, chamois,

mouflon, sanglier) au gré de l’évolution de leur

Questions

à

Eric Marboutin,

chef de projet loup/lynx

à l’ONCFS (Office national

de la chasse et de la faune

sauvage)

&

à

Benoît Lequette,

chef du service Etude et

Gestion du Patrimoine au

Parc national du Mercantour

Propos recueillis

par Florence Englebert

3

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%