3 Les protéines : expression du génotype et conséquences

Première S 21/46

Partie 2 – Les différents niveaux d’organisation du vivant et leurs phénotypes Rev. 153 du 04/01/2011 15:59

3 Les protéines : expression du génotype et

conséquences phénotypiques

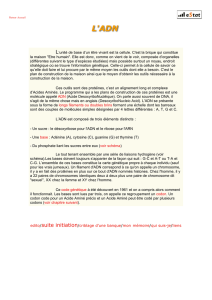

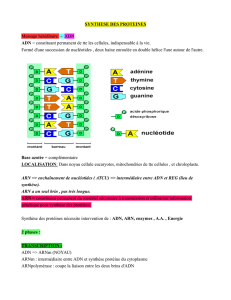

3.1 Rappels sur la molécule d’ADN

L’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) est le support de l’information

génétique. Il est constitué par condensation de nucléotides : assemblage

d’une base azotée, d’un sucre (désoxyribose), et d’un phosphate. C’est un

acide nucléique.

La modification de la molécule d’ADN (mutation) peut modifier le

phénotype.

[49.1]L’expérience de Beadle et Tatum montre qu’une mutation n’a de

conséquence que sur une seule enzyme. L’altération de l’ADN est

localisée, et seul le segment codant pour cette enzyme est modifié : un

gène code pour une enzyme (ex. saccharase des levures) ou plus

généralement une protéine. [Cependant, plusieurs gènes sont souvent

nécessaires pour l’établissement d’un caractère (ex. arg+).]

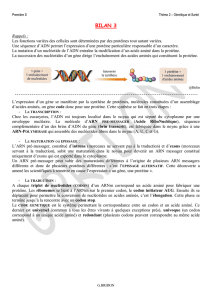

3.2 L’ARNm, intermédiaire entre ADN et protéine

[53.2bc]La synthèse des protéines a lieu dans le cytoplasme. Elle ne

nécessite pas la présence directe d’ADN (qui reste dans le noyau). Des

acides nucléiques, les ARNm (messager), sont mis en évidence dans le

cytoplasme de cellules énucléées. Ils ont un poids moléculaire très

inférieur à celui de l’ADN. Ils sont constitués de nucléotides construits avec

les mêmes bases azotées que l’ADN, sauf pour la thymine, remplacée par

l’uracile.

[52.2a]La synthèse d’ARNm a lieu dans le noyau.

Plusieurs brins sont fabriqués simultanément à partir d’une portion d’ADN

(correspondant à un gène).

[59.3A]La synthèse de chaque brin fait intervenir une enzyme (ARN

polymérase). Les bases s’apparient comme dans l’ADN : AU, TA, GC et

CG.

[54.1bc]La synthèse n’utilise qu’un seul des 2 brins de l’ADN (brin transcrit ou

non codant). Le brin inutilisé est appelé brin codant car il porte la même

séquence de nucléotides que l’ARNm (T/U)

La synthèse d’un ARNm correspondant à un gène est ponctuelle. La durée

de vie de l’ARNm dans le cytoplasme est de quelques heures.

L’ARNm est exporté vers le cytoplasme à travers des pores au niveau de

la membrane nucléaire.

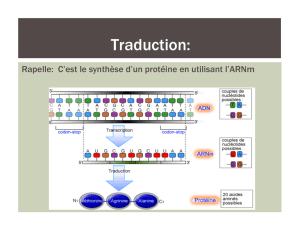

La fabrication d’un ARNm à partir d’une séquence d’ADN est la

transcription.

Comment passer d’un langage à 4 nucléotides à un langage à 20 acides

aminés ?

Première S 22/46

Partie 2 – Les différents niveaux d’organisation du vivant et leurs phénotypes Rev. 153 du 04/01/2011 15:59

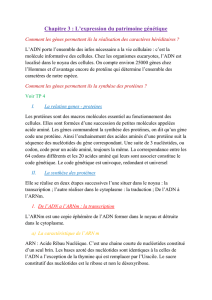

3.3 De l’acide nucléique à la protéine

Les ARNm sont capables de déclencher la fabrication, en présence de

tous les organites du cytoplasme, de protéines. Il faut une suite de 3

nucléotides (codon) pour pouvoir coder 20 acides aminés (43 = 64

combinaisons).

[55.2a]La correspondance entre codon et acide aminé est donnée par un

tableau de correspondance : le code génétique. Plusieurs codons codent

pour le même acide aminé : le code génétique est dit dégénéré

(redondant).

Toutes les protéines commencent par l’acide aminé méthionine, qui

correspond au codon TAC sur le brin transcrit (AUG sur l’ARNm) : c’est le

codon initiateur, qui oriente la lecture du message. Certains codons ne

codent pour aucun acide aminé : ces codons STOP arrêtent la traduction

de l’ARNm.

La correspondance entre codon et acide aminé se fait dans le cytoplasme,

grâce à 2 autres types d’acides nucléiques : l’ARNr (ribosomal) et l’ARNt

(de transfert).

[55.3a]Deux ARNr différents s’associent à des protéines pour former un

ribosome.

[53.2b]Les ribosomes sont soit libres dans le cytoplasme, soit fixés sur le

réticulum endoplasmique granuleux.

Le ribosome permet la lecture de l’ARNm, et sa mise en relation avec les

ARNt. Chaque ARNt est capable de fixer d’un côté un acide aminé, et

comporte de l’autre côté un anticodon. Le déplacement progressif du

ribosome construit au fur et à mesure la protéine, en établissant des

liaisons peptidiques. Aucun ARNt ne correspond aux codons STOP, ce qui

arrête l’élongation de la protéine, et la libère dans le cytoplasme.

La fabrication d’une protéine à partir d’une séquence d’un ARNm est la

traduction.

La correspondance entre codon et acide aminé est commune à toutes les

espèces vivantes : le code génétique est universel (à de rares exceptions)

3.4 Relations entre génotype et phénotype

Un gène code pour une protéine. Différentes versions d’un gène existent :

ce sont les allèles. Chaque allèle code pour une protéine légèrement

différente, à l’origine d’un phénotype alternatif. Y a-t-il toujours une relation

directe entre un allèle et un phénotype alternatif ?

3.4.1 Un allèle détermine un phénotype

Des techniques de découpage de l’ADN, par des enzymes de restriction,

permettent d’établir une relation entre des allèles différents et des

phénotypes alternatifs.

Dans le cas de la drépanocytose, il existe 2 allèles (A = sauvage, S =

drépanocytaire). Un seul gène commande directement la fabrication de la

protéine finale :

Première S 23/46

Partie 2 – Les différents niveaux d’organisation du vivant et leurs phénotypes Rev. 153 du 04/01/2011 15:59

Le phénotype alternatif [S] n’existe que lorsque l’individu est homozygote

(présence de 2 allèles S > HbS), il est donc récessif.

3.4.2 Plusieurs gènes déterminent un phénotype

Lorsque le phénotype dépend du produit d’une suite de réactions

enzymatiques, plusieurs gènes interviennent dans sa réalisation. La

mutation (apparition d’allèles nouveaux) de l’un ou l’autre de ces gènes

peut aboutir au même phénotype alternatif :

(cas des levures) :

Cas des groupes sanguins : le groupe O peut être obtenu par deux

enzymes non fonctionnelles (h ou O).

3.4.3 Interactions entre phénotypes

Dans le cas groupes sanguins, la codominance des allèles A et B crée un

phénotype supplémentaire [AB] aux échelles de la cellule et de l’individu.

Des phénotypes différents peuvent également se combiner pour donner un

phénotype intermédiaire (Scarlett + Brun rouge brique) : c’est la

dominance incomplète (lorsqu’un gène seul est concerné).

3.5 Bilan

1

/

3

100%