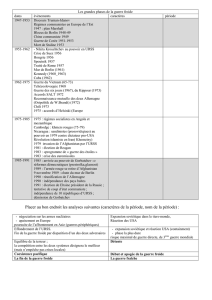

Chap 06-Regain tensions à fin guerre froide _1975-1991

1

Chapitre VI

DU REGAIN DES TENSIONS A LA

FIN DE LA GUERRE FROIDE

(1975-1991)

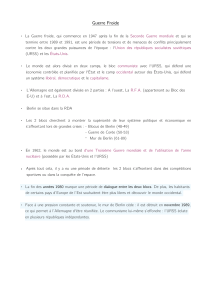

I. LA GUERRE FRAICHE (1975-1985)

Pourquoi les relations Est-Ouest connaissent-elles un regain de

tension ?

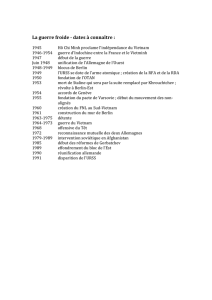

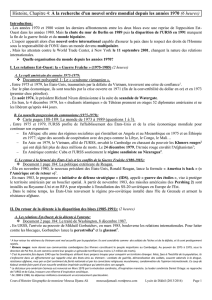

A. L'expansionnisme soviétique

1. Une influence grandissante dans le Tiers-Monde

Pour l'URSS, la détente n'a jamais signifié renoncement à

l'expansion. À partir de 1975, profitant de l'affaiblissement de

l'Occident consécutif au choc pétrolier et à l'échec américain au

Vietnam, elle étend son influence dans le Tiers-Monde. Leonid

Brejnev fait appel aux troupes de Cuba pour soutenir les régimes

pro-soviétiques qui s'installent en Éthiopie (1974) et dans les

anciennes colonies portugaises, le Mozambique et l'Angola

(1975). En Amérique latine, elle apporte son appui aux guérillas

marxistes au Salvador et au Guatemala et contribue à la victoire

des sandinistes au Nicaragua en 1979. En Asie, les communistes

triomphent en 1975 avec la réunification du Vietnam sous l'égide

du Nord, l'installation des Khmers rouges au Cambodge et du

Pathet Lao au Laos.

2. L'invasion de l'Afghanistan

En 1979, afin de venir au secours du régime communiste

de Kaboul, installé l'année précédente, l'Armée rouge pénètre en

Afghanistan. À la volonté de soutenir un régime ami s'ajoute la

crainte de voir la rébellion islamique gagner les républiques

musulmanes soviétiques. Les États-Unis dénoncent un arc de

crise, qui, du Mozambique à l'Afghanistan, en passant par

l'Éthiopie et le Yémen du Sud, viserait à couper l'Occident de ses

approvisionnements pétroliers du golfe Persique.

B. Les États-Unis, du repli à l'offensive

1. L'ère des «bons sentiments» (1975-1979)

Au milieu des années 1970, l'idée que les systèmes

américain et soviétique sont en train de se rapprocher est

courante aux États-Unis. Pour Henry Kissinger, conseiller à la

Maison-Blanche, l'URSS changera d'elle-même si l'on développe

avec elle des liens commerciaux. De plus, le démocrate Jimmy

Carter, qui accède à la présidence en 1976, entend redonner aux

États-Unis la légitimité morale qu'ils semblent avoir perdue avec

la guerre du Vietnam et la crise du Watergate. Se faisant le

défenseur du respect des droits de l'homme, il réduit les aides aux

dictatures anticommunistes d'Amérique latine, les affaiblissant face

aux guérillas marxistes.

2. «America is back» (1980-1985)

L'invasion de l'Afghanistan modifie l'attitude de J.

Carter. Sa réaction est ferme : embargo sur les ventes de céréales,

boycott en 1980 des jeux Olympiques de Moscou. En 1980, son

successeur, le républicain Ronald Reagan, lance contre l'URSS,

qu'il désigne comme 1'«Empire du Mal», une véritable croisade.

C'est la « guerre fraîche». L'Afrique du Sud, qui pratique le

système de l'apartheid, mais soutient la résistance antisoviétique en

Angola, redevient un allié privilégié. Au Nicaragua, les contras

antisandinistes reçoivent armes et subsides. En 1983, les

Américains occupent l'île de Grenade, dont le régime est jugé

menaçant.

B. La reprise de la course aux

armements

1. Les États-Unis rattrapent leur retard

Dans les années 1970, l'URSS a dépassé les États-Unis

dans le domaine des armes conventionnelles (chars, avions, etc.) et

des armes stratégiques (missiles intercontinentaux). Après

l'invasion de l'Afghanistan, les États-Unis décident de rattraper leur

retard. Ils ne ratifient pas le traité SALT II, signé en 1979. À

partir de 1983, l'URSS refusant de retirer les missiles SS2O qu'elle

a installés en Europe de l'Est, l'OTAN déploie à l'ouest des fusées

Pershing II.

2. L'initiative de défense stratégique

En 1983, Ronald Reagan lance une Initiative de défense

stratégique (IDS), surnommée « guerre des étoiles », car le projet

vise à abattre les missiles par le biais de rayons lasers diffusés par

satellites. En dotant les États-Unis d'un bouclier anti-nucléaire, le

projet romprait avec le principe de la destruction mutuelle

assurée, qui a garanti l'équilibre de la terreur. Les Soviétiques

s'inquiètent, étant incapables de suivre leur rivale dans la course

technologique aux armements.

II. LA FIN DE LA GUERRE FROIDE

(1985-1991)

Comment l’évolution en URSS conduit-elle à la fin de la guerre

froide ?

A. Les bouleversements en URSS

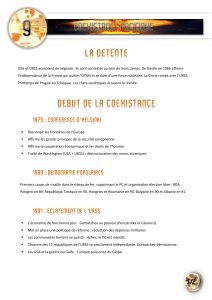

1. Perestroïka et glasnost

Mikhaïl Gorbatchev, nommé secrétaire général du

PCUS en 1985, veut rénover le système soviétique. La priorité

accordée aux industries d'armement nuit au développement des

industries de consommation et aux investissements dans le secteur

éducatif. La population manifeste son mécontentement par une

résistance passive (absentéisme, faible productivité) qui entrave la

bonne marche des entreprises. M. Gorbatchev lance un appel à la

restructuration (perestroïka) et demande plus de transparence

(glasnost) dans l'information et les décisions.

2. La politique de désarmement

Pour rénover le système soviétique, M. Gorbatchev a

besoin d'une pause dans la course aux armements et d'une aide

financière de l'Occident. Dès 1985, il entame un véritable tour du

monde des capitales occidentales où il est très populaire. En 1987,

il accepte un plan de suppression des euromissiles (traité de

Washington). Dans les années suivantes, deux autres accords sont

signés : le traité de Paris sur la réduction des forces

conventionnelles en Europe (1990) et le traité START 1 (1991).

B. Le repli soviétique

1. La fin de la coupure de l'Europe en deux

En 1988, Gorbatchev annonce le retrait des troupes

soviétiques stationnées en Europe de l'Est. Cette décision et la

politique de réformes lancée en URSS permettent la chute des

régimes communistes. Au printemps 1989, la Hongrie ouvre sa

frontière avec l'Autriche. De nombreux Allemands de l'Est

empruntent cette brèche dans le rideau de fer pour se rendre en

RFA. Les autorités est-allemandes, débordées, décident finalement

2

d'ouvrir leur propre frontière : le 9 novembre 1989, le mur de

Berlin tombe. Le chancelier ouest-allemand, H. Kohl, propose

aussitôt un plan de réunification. Le 12 septembre 1990, le traité

« 2+4 » réunifie l'Allemagne. En 1991, la dissolution du pacte de

Varsovie consacre la fin du bloc de l'Est.

2. Le retrait soviétique du Tiers-Monde

L'URSS se désengage des régions du Tiers-Monde où elle

avait apporté son appui à des régimes se réclamant du marxisme.

Des accords de paix sont signés sous l'égide de 1'ONU, qui peut

jouer son rôle de médiateur depuis la fin de la confrontation entre

les deux Grands. Entre 1988 et 1990, ces accords débouchent sur le

retrait de l'URSS et de ses alliés d'Afghanistan, du Nicaragua et

du Salvador, d'Ethiopie et d'Angola (en échange, l'Afrique du

Sud reconnaît l'indépendance de la Namibie).

C. L'effondrement de l'URSS

1. De I'URSS à la CEI

Les réformes économiques désorganisent la production.

La tenue d'élections libres en mars 1989 réveille les oppositions et

les nationalismes ; des incidents éclatent en Asie centrale en 1986 ;

au printemps 1990, les pays Baltes proclament leur

indépendance. Pour empêcher le démembrement de l'URSS, les

conservateurs communistes tentent un coup d'Etat le 18 août

1991. Le nouveau président de la République de Russie, Boris

Eltsine, qui reprochait à M. Gorbatchev sa timidité dans les

réformes, prend la tête de la résistance. Le putsch échoue. Le 24

août, M. Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire

général du PCUS; le 29, les activités du parti communiste sont

suspendues. En décembre, l'URSS disparaît, remplacée par la

CEI, à laquelle adhérent 11 des 15 anciennes républiques d'URSS.

2. Le reflux du monde communiste

La disparition de l'URSS et de ses satellites d'Europe de

l'Est marque le reflux des régimes communistes. Ne subsistent que

Cuba, la Corée du Nord, le Vietnam et la Chine. Cette dernière,

engagée dans la voie de la libéralisation économique au début des

années 1980, refuse « la cinquième modernisation : la démocratie ».

En 1989, le «printemps de Pékin» est durement réprimé (massacre

de Tienanmen). La fin de la guerre froide ne signifie pas la victoire

de la démocratie libérale.

III. LES LIMITES DE L’ORDRE

BIPOLAIRE (1975-1991)

Quels sont les conflits qui échappent à la logique Est-Ouest ?

A. Divergences et luttes à l'intérieur des

blocs

1. La concurrence entre les États-Unis et leurs alliés

La crise rend plus intense la compétition économique

entre les pays du bloc occidental. Pour protéger leurs

approvisionnements pétroliers, les États de la CEE et le Japon se

rapprochent des pays arabes. Après l'invasion de l'Afghanistan, les

Européens profitent de l'embargo américain pour accroître leurs

échanges commerciaux avec l'URSS. Ils tentent de promouvoir

leur propre diplomatie.

2. La troisième guerre d'Indochine

Après le triomphe des communistes au Vietnam, au

Cambodge et au Laos en 1975, la péninsule indochinoise devient

l'enjeu de la rivalité sino-soviétique. En 1977, le Vietnam, allié de

l'URSS, établit sa tutelle sur le Laos. En 1978, les troupes

vietnamiennes envahissent le Cambodge où les Khmers rouges,

soutenus par la Chine, ont perpétré un génocide. La Chine réplique

en lançant une attaque contre le Vietnam. La fin de la guerre

froide permet cependant l'ouverture de négociations qui

aboutissent en 1991 à un accord de paix.

B. La radicalisation du conflit israélo-

palestinien

1. Des accords de Camp David à l'intifada

La guerre de 1973 entre Israël et ses voisins marque un

renversement partiel des alliances au Proche-Orient. Le

président égyptien Anouar al-Sadate se rapproche des États-Unis.

À leur instigation, en 1978, il s'engage à signer avec le Premier

ministre israélien Menahem Begin un traité par lequel l'Égypte

reconnaît l'État hébreu en échange du retrait d'Israël du Sinaï.

Mais Sadate, accusé d'avoir trahi la cause arabe, est assassiné par

des islamistes. Israël continue d'implanter des colonies dans les

territoires palestiniens. En 1987, les jeunes Palestiniens

déclenchent l’Intifada. En novembre 1988, Y. Arafat reconnaît

le droit à l'existence d'Israël mais proclame un État indépendant

en Palestine. Il veut éviter que l'OLP ne soit débordée par des

mouvements extrémistes - le Hamas et le Jihad islamique - dont

l'influence grandit.

2. La guerre au Liban

L'afflux de réfugiés palestiniens crée des tensions

croissantes dans ce pays où cohabitent dans un équilibre fragile

des communautés chrétiennes et musulmanes. En avril 1975, la

guerre civile éclate. Elle oppose des milices que séparent

antagonismes religieux et prises de position rivales dans le conflit

israélo-palestinien. Les armées Syrienne et israélienne

interviennent. En 1982, pour tenter de stopper les raids lancés par

l'OLP depuis ses bases libanaises, Israël lance l'opération «paix en

Galilée» qui contraint Yasser Arafat à quitter le pays. Mais elle

laisse les milices chrétiennes perpétrer des massacres dans les

camps palestiniens de Sabra et Chatila.

C. La montée de l'islamisme

1. La révolution Iranienne et la guerre Iran-Irak

En 1979, la dictature du chah d'Iran est renversée.

L'ayatollah Khomeyni instaure une république islamiste, qui

dénonce tant l'impérialisme américain que le communisme athée et

met en application la charia. Les Américains perdent ainsi un appui

important. Bien plus, ils subissent un lourd affront en novembre

1979: le personnel de l'ambassade américaine de Téhéran est

pris en otage. La guerre que l'Irak déclenche en envahissant l'Iran

en 1980 permet de contenir la poussée islamiste, mais déstabilise la

région.

2. Une menace dont l'Occident ne prend pas la

mesure

Les États-Unis ne mesurent pas le renforcement de

l'islamisme. À Beyrouth, en 1983, des mouvements islamistes

libanais, financés par l'Iran, font exploser des camions suicides sur

les quartiers généraux américains et français de la force

multinationale stationnée au Liban. Dans le conflit afghan, les

États-Unis arment les moudjahidin qui résistent à l'Armée rouge. En

1986, le scandale de I'Irangate révèle que l'administration Reagan

a fourni des armes à l'Iran, en dépit de l'embargo officiel. Le

« nouveau désordre mondial » s'amorce.

1

/

2

100%