La gale commune

DOSSIER DU MOIS (mai-juin 2015)

La gale commune

La gale est toujours d’actualité. Il s’agit d’une ectoparasitose cutanée, cosmopolite dont

l’incidence en France est mal connue1, mais vraisemblablement en augmentation2.

La gale humaine est due à la colonisation de la couche cornée de l’épiderme par un arthropode,

acarien, dénommé Sarcoptes scabiei. var. hominis. La transmission se fait essentiellement par les

femelles adultes fécondées. Après la fécondation, le mâle meurt et la femelle creuse un sillon dans la

couche cornée de l’épiderme. Elle progresse dans l’épiderme de 1 à 2 mm /j et y pond environ 3 à 5

œufs /j. Les larves éclosent 2 à 4 jours après la ponte et migrent à la surface de la peau où elles

creusent un nouveau sillon. En 8-10 jours, elles muent en adultes. Les jeunes femelles attendent dans

le sillon jusqu’à leur fécondation puis migrent à la surface de la peau où elles recherchent un endroit

favorable pour y creuser un sillon et y pondre jusqu’à leur mort… La transmission de la gale est ainsi

assurée essentiellement par les femelles jeunes récemment fécondées, à la recherche d’un endroit

où creuser leur sillon de ponte.

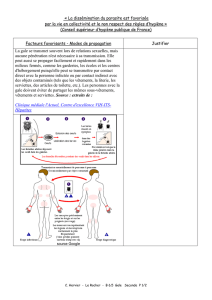

Mode de transmission de la gale commune :

La transmission est avant tout interhumaine lors de contacts directs3 « peau contre peau ».

La contamination peut aussi, mais plus rarement, s’effectuer par l’intermédiaire de

l’environnement (literie, linge, coussin, canapé, …)4.

NB La survie du sarcopte en dehors de son hôte est favorisée par une température basse et

une humidité élevée. En général, elle est de l’ordre de deux jours, voire quatre selon les

conditions de température et d’humidité.

Quand soupçonner une gale commune ?

La gale commune de l’adulte se manifeste par un prurit quasi-constant, récent et non

expliqué, plus intense le soir et dans la chaleur du lit.

Le fait que d’autres membres de la famille se plaignent de symptômes identiques conforte

alors les soupçons de gale.

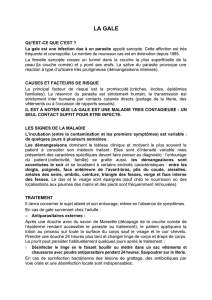

Des lésions spécifiques sont retrouvées :

- sillons5 notamment aux mains et à la face antérieure des poignets ;

1 En France, la gale n'est pas à déclaration obligatoire. Il n'existe pas de système de surveillance spécifique permettant

d'estimer avec précision l'incidence de l'infection en population générale.

2 Bitar D. et coll. : La gale en France entre 1999 et 2010 : augmentation de l’incidence et implications en santé publique.

Ann Dermatol Venereol 2012 ; 139 : 428-34.

3 La gale est aussi considérée comme une infection sexuellement transmissible (IST).

4 Le sarcopte de la gale humaine ne peut pas se développer chez les animaux de compagnie. Mais ces derniers peuvent

constituer des vecteurs ponctuels au même titre que la literie.

5 Sillon : lésion rouge, sinueuse, filiforme, de quelques millimètres de long.

- vésicules perlées6, le plus souvent dispersées sur les faces latérales des doigts (aspect de

dyshidrose) et se desséchant en 48 h ;

- nodule scabieux7 souvent regroupés au niveau des plis axillaires et des organes génitaux.

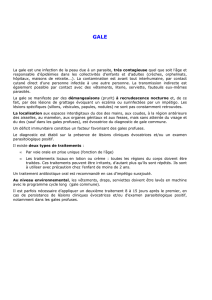

Sillons et vésicules Nodules scabieux

Le dos, le cou et le visage sont en général épargnés.

Quatre questions clés à l’officine

1. vous grattez-vous ?

2. est-ce récent ?

3. les démangeaisons vous réveillent-elles la nuit ?

4. est-ce que d’autres membres de votre entourage se grattent ?

Chez l’enfant, les signes évocateurs de la gale commune sont surtout la présence de

vésicules ou pustules palmoplantaires ou axillaires. Le visage est habituellement épargné ;

une atteinte du cuir chevelu est possible. Le prurit n’est pas toujours présent, mais l’enfant

est souvent agité et irritable et s’alimente moins.

La gale commune doit être distinguée de :

- la gale profuse, conséquence d’un diagnostic tardif, se manifestant par une éruption rouge

vif sans sillon, papuleuse et vésiculeuse, très prurigineuse et inflammatoire, souvent localisée

au dos et très contagieuse ;

- la gale hyperkératosique : érythrodermie généralisée et hyperkératose pouvant s’étendre

sur tout le corps, y compris le visage et le cuir chevelu, forme très contagieuse se rencontrant

notamment chez les patients immunodéprimés (corticothérapie au long cours, infection VIH).

6 Vésicule perlée : base érythémateuse et vésicule translucide.

7 Nodule scabieux : rouge/brun cuivré, infiltré à la palpation.

Diagnostic

Il est principalement clinique (lésions évocatrices, notion de contage).

Il peut être confirmé notamment par un examen direct au microscope d’un prélèvement

obtenu par grattage d’un sillon cutané et/ou par un examen dermoscopique, réalisés par le

dermatologue.

Les principaux diagnostics différentiels de la gale commune sont les dermatoses

prurigineuses, les pédiculoses.

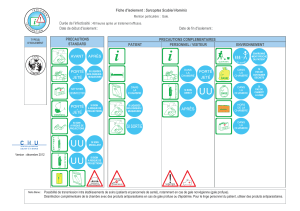

Prise en charge de la gale commune

Elle doit être mise en place rapidement et efficacement : la gale ne guérit jamais

spontanément et est contagieuse pour l’entourage.

Le traitement est basé sur l’utilisation d’acaricides, par voie locale ou générale : les acaricides

neurotoxiques provoquent la paralysie du système nerveux de l’acarien, puis sa mort.

L’équipe officinale doit bien expliquer le mécanisme de la contagion et les modalités du

traitement. Elle doit s’assurer que le patient a bien compris les procédures d’élimination et

qu’il est capable de réaliser correctement son traitement avec une bonne observance.

Quatre messages clés du pharmacien

1. Mise en place de mesures de prévention, de la transmission jusqu’à la réalisation du

traitement.

2. Traitement simultané, le même jour, des personnes atteintes et de toutes celles identifiées

comme contact proche, même asymptomatiques = personne vivant sous le même toit,

personne ayant un contact cutané prolongé et répété avec le patient ou ses affaires.

3. Information et traitement des partenaires sexuels des 6 semaines précédant le diagnostic.

4. Traitement individuel (acaricide par voie locale ou traitement per os) toujours associé à la

désinfection du linge et textiles contaminés = ceux utilisés dans les 3 jours avant le

traitement.

Mesures générales de prévention

L’entourage de la personne atteinte doit se laver fréquemment et minutieusement les

mains avec de l’eau et du savon8 liquide.

Le séchage des mains est effectué avec une serviette en papier jetable.

Les ongles des personnes à traiter doivent être coupés ras, nettoyés et brossés.

Jusqu’à la réalisation du traitement, tout contact cutané direct avec la personne à traiter

doit être évité.

Le linge de la personne atteinte doit être manipulé avec des gants à usage unique.

8 Les solutions hydro-alcooliques sont inefficaces sur le sarcopte.

Traitement de l’environnement

Il comprend le traitement du linge9, indispensable à la réussite thérapeutique10 :

- lavage, en machine à 60°C, du linge de corps et de toilette, des draps, taies d’oreillers et tout

vêtement supportant les hautes températures, utilisés pendant les 2-3 jours (gale

commune)11 précédant la constatation de l’infestation parasitaire ;

- pour les textiles non lavables :

utilisation d’un acaricide (néopynamine forte + sumithrine = A-Par®) pulvérisé loin

d’une flamme, hors la présence d’un sujet asthmatique, sur la totalité de la surface

des textiles, endroit et envers, en insistant sur les coutures et les emmanchures. Les

vêtements ainsi traités (laisser en contact au moins trois heures) sont utilisables deux

heures après leur désinfection (inutile de les faire nettoyer à sec après leur

désinfection) ;

ou mise en quarantaine du linge dans un sac plastique fermé hermétiquement

pendant 3 jours (gale commune), à température ambiante inférieure à 20°C.

Traitements topiques (cf annexes)

Les traitements locaux de la gale sarcoptique humaine, disponibles en France (cf Annexe)

sont :

- le benzoate de benzyle (associé au sulfiram dans Ascabiol® lotion à 10 % ;

- l’esdépalléthrine (associée au butoxyde de pipéronyle dans Sprégal®aérosol ;

- la perméthrine (Topiscab® 5 % crème).

Traitement per os

Il n’existe qu’un seul traitement par voie orale, l’ivermectine (Stromectol® cp à 3 mg, liste II),

active essentiellement sur les sarcoptes adultes. L’ivermectine est contre-indiquée chez les

enfants de moins de 15 kg12 et, par précaution, au 1er trimestre de la grossesse ou en période

d’allaitement).

La posologie est de 200 µg/kg en une prise unique :

Poids corporel

Dose en nombre de cp à 3 mg

15 à 24 kg

1 cp

25 à 35 kg

2 cp

36 à 50kg

3 cp

51 à 65kg

4 cp

66 à 79 kg

5 cp

>80 kg

6 cp

9 vêtements, serviettes de table, draps, taies d’oreiller, housse de couette, couverture, chaussons, chaussures, gants,

doudous … En cas de lésions identifiées au niveau du cuir chevelu, étendre la liste aux bonnets, écharpes, foulards,

chapeaux, casques de moto ou de vélo.

10 La désinfection par un acaricide de l’environnement général (literie,…) n’est pas de règle dans la gale commune mais

indispensable en cas de gale profuse ou hyperkératosique.

11 ou les 8-10 jours (gale profuse /hyperkératosique)

12 Chez l’enfant < 15 kg, la barrière hémato-encéphalique peut être encore immature.

Les comprimés sont pris avec un grand verre d’eau. Chez l’enfant de moins de 6 ans, ils

peuvent être écrasés dans un peu d’eau avant d’être avalés en buvant.

Il convient de respecter un jeûne de 2 heures avant et après l’administration13 de

l’ivermectine. Cette dernière peut s’effectuer le matin ou le soir.

Traiter tout le linge utilisé dans les huit heures qui suivent la prise d’ivermectine (délai

d’action de l’ivermectine)14.

Les douches seront effectuées avec du savon liquide, suivies d’un rinçage abondant et d’un

séchage avec une serviette de bain propre.

Une deuxième prise d’ivermectine, 8 ou 15 jours plus tard et/ou l’association à un traitement

topique sont généralement recommandées.

Le prurit régresse le plus souvent en 2-3 jours.

Danielle Roquier-Charles, pharmacien

©UTIP Association

Documents consultés :

- HCSP, Recommandations relatives à la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de

gale, avis du 9 novembre 2012.

- INVS, Epidémies de gale communautaire – Guide d’investigation et d’aide à la gestion,

novembre 2008.

- INVS, la gale est-elle en augmentation en France ?

- Groupe technique régional de lutte contre la gale, ARS Bourgogne, Dossier Gale,.

- HAS, Synthèse d’avis Topiscab, janvier 2015.

13 Influence de l’alimentation mal connue.

14 La prise le soir permet d’obtenir la concentration maximale en ivermectine au niveau de l’épiderme, son site d’action, en

fin de nuit ou le matin au réveil.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%