la symbiose entre insectes et plantes au jardin

LA

LA LA

LA SYMBIOSE

SYMBIOSESYMBIOSE

SYMBIOSE

ENTRE

ENTREENTRE

ENTRE

INSECTES

INSECTESINSECTES

INSECTES

ET

ETET

ET

PLANTES

PLANTESPLANTES

PLANTES

AU

AUAU

AU

JARDIN

JARDINJARDIN

JARDIN

Laurent

Laurent Laurent

Laurent BRAY

BRAYBRAY

BRAY

Conservateur du Jardin Botanique de Paris

Conservateur du Jardin Botanique de ParisConservateur du Jardin Botanique de Paris

Conservateur du Jardin Botanique de Paris

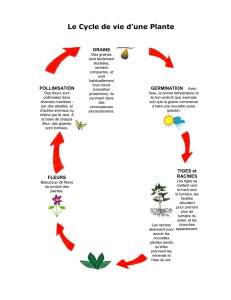

Les plantes à fleurs ou Angiospermes sont les végétaux

ayant le plus grand nombre d'espèces et dont les habitats

sont les plus diversifiés alors qu'elles constituent le groupe

le plus récent de l'histoire évolutive des plantes terrestres.

Cette radiation importante s'expliquerait par les relations

privilégiées, diversifiées et originales établies avec les in-

sectes. Le transport du pollen de l'organe mâle où il est

produit vers le stigmate du pistil où il est déposé est réalisé

par les insectes pour la majorité des plantes à fleurs. Des

exemples de pollinisation sont étudiés chez les composées,

les légumineuses, les orchidées, les aracées et les figuiers.

LES

LES LES

LES PLANTES

PLANTESPLANTES

PLANTES

À

ÀÀ

À

FLEURS

FLEURSFLEURS

FLEURS,

, ,

, ÉVOLUTION

ÉVOLUTIONÉVOLUTION

ÉVOLUTION

LA

LALA

LA

PLUS

PLUSPLUS

PLUS

RÉCENTE

RÉCENTERÉCENTE

RÉCENTE

DES

DESDES

DES

PLANTES

PLANTESPLANTES

PLANTES

TERRESTRES

TERRESTRESTERRESTRES

TERRESTRES

Les plantes terrestres ancestrales sont apparues il y a 410

millions d'années. Par rapport aux algues vertes dont elles

divergent, elles se caractérisent, en particulier, par une

cuticule imperméable limitant la déshydratation et la pro-

tection des spores qui sont enfermées dans un sac avec une

enveloppe.

Les fougères et plantes alliées développent un port érigé,

grâce aux tissus conducteurs et de soutien, et généralisent

l'hétérosporie chez les taxons les plus évolués afin d'aug-

menter statistiquement le brassage génétique.

Chez les Gymnospermes qui apparaissent il y a 260 mil-

lions d'années, la fécondation est sécurisée et le brassage

génétique facilité grâce à la graine et au grain de pollen

chez les Gymnospermes.

Enfin, chez les Angiospermes, la survie et la dispersion des

semences sont assuré grâce au carpelle et à la double fé-

condation (50 M années).

Les tendances de l'histoire évolutive sont donc :

– la libération de la contrainte « eau » dans le cycle de vie

des plantes ;

– la facilitation du brassage génétique ;

– la sécurisation de la fécondation et du développement de

l'embryon ;

– la mise en place de mécanismes assurant la survie et la

dispersion de la descendance sexuée.

Les plantes à fleurs ou Angiospermes sont les plantes

terrestres qui sont différenciées le plus tardivement

mais dont la radiation est la plus importante.

DES

DES DES

DES RELATIONS

RELATIONSRELATIONS

RELATIONS

POUR

POURPOUR

POUR

UN

UNUN

UN

BÉNÉFICE

BÉNÉFICEBÉNÉFICE

BÉNÉFICE

MU-

MU-MU-

MU-

TUEL

TUELTUEL

TUEL

ENTRE

ENTREENTRE

ENTRE

LES

LESLES

LES

INSECTES

INSECTESINSECTES

INSECTES

ET

ETET

ET

LES

LESLES

LES

PLAN-

PLAN-PLAN-

PLAN-

TES

TESTES

TES

À

ÀÀ

À

FLEURS

FLEURSFLEURS

FLEURS

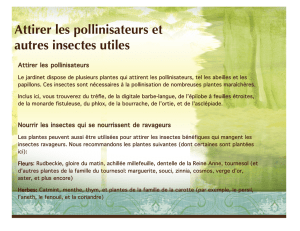

Les plantes à fleurs constituent le groupe dont les

relations avec les insectes sont le plus riches et diver-

sifiées. Pour les insectes les plantes à fleurs

peuvent servir :

– de nourriture soit directement (nectar, sève, feuil-

les, bois) ou soit indirectement (déjections de puce-

rons, création de compost) ;

– d' abri soit directement (bambou, feuilles) soit

après transformation de matériel végétal (cire des

abeilles).

A l'inverse, pour les plantes à fleurs les insectes peu-

vent servir :

– de vecteurs de pollinisation pour les plantes à

fleurs ;

– de nourriture (plantes insectivores) ;

– de transport des semences ;

– de semeurs (fourmis semeuses ou sarcleuses)

La pollinisation est la relation qui a permis le déve-

loppement du plus grand nombre d'adaptations de

part et d'autre.

LE

LE LE

LE POLLEN

POLLENPOLLEN

POLLEN

ENTOMOPHILE

ENTOMOPHILEENTOMOPHILE

ENTOMOPHILE,

, ,

, UNE

UNEUNE

UNE

MORPHO-

MORPHO-MORPHO-

MORPHO-

LOGIE

LOGIELOGIE

LOGIE

ADAPTÉE

ADAPTÉEADAPTÉE

ADAPTÉE

AU

AUAU

AU

TRANSPORT

TRANSPORTTRANSPORT

TRANSPORT

PAR

PARPAR

PAR

LES

LESLES

LES

INSECTES

INSECTESINSECTES

INSECTES

Le grain de pollen est un gamétophyte, c'est-à-dire

une “plante” produisant des gamètes, et non pas un

gamète lui-même. Il est à comparer au prothalle des

fougères.

Quand son transport est assuré par les insectes, il est

de grande taille, à exine (paroi externe) ornementée

pour faciliter la fixation sur le corps des insectes. Il

est produit par des étamines souvent placées à l'inté-

rieur d'une fleur colorée, bien visible et produisant

du nectar.

Ils transportent le pollen jusqu’à 2 km autour de la ru-

che pour les abeilles (Ramsey

et al.,

1999). La distance

normale de pollinisation d’un bourdon est comprise

entre 70 et 631 m, même quand des champs de culture

sont très proches (Osborne

et al.,

1999).

A l'inverse, chez les plantes à fleurs pollinisées par le

vent, le pollen est de petite taille, à exine lisse et pro-

duit dans des anthères pendantes et à filets longs dans

des fleurs réduites et discrètes.

DES

DES DES

DES POLLINISATIONS

POLLINISATIONSPOLLINISATIONS

POLLINISATIONS

ILLUSTRANT

ILLUSTRANTILLUSTRANT

ILLUSTRANT

LA

LALA

LA

COM-

COM-COM-

COM-

PLEXITÉ

PLEXITÉPLEXITÉ

PLEXITÉ

DES

DESDES

DES

RELATIONS

RELATIONSRELATIONS

RELATIONS

INSECTES

INSECTESINSECTES

INSECTES-

--

-

PLANTES

PLANTESPLANTES

PLANTES

À

ÀÀ

À

FLEURS

FLEURSFLEURS

FLEURS

Chez les composées, le capitule, comme beaucoup d'in-

florescences, a un effet d'affichage important dû à la

multiplication des fleurs.

Chez certaines composées, les fleurs périphériques

étant stériles n'ont aucun rôle sexuel direct mais ser-

vent à guider les insectes vers celles fertiles placées au

centre de l'inflorescence. Après la fécondation, le fruit

est transporté par le vent ou les animaux.

Chez les légumineuses papilionacées, les inflorescences

ne sont pas en capitule mais la forme particulière de la

corolle, étendard surplombant la carène et 2 ailes laté-

rales, conduit les insectes vers les organes sexuels de la

fleur.

Chez les orchidées, l'attraction des insectes pollinisa-

teurs est due à différents facteurs :

– la production de nectar (genres

Spiranthes

et

Or-

chis

) ;

– l'éperon joue, comme cela a été prouvé, un rôle im-

portant ;

– le mimétisme avec les plantes à nectar (genre

Or-

chis

) ;

– le leurre sexuel (genre

Ophrys

).

Une fois l'insecte attiré par la fleur, la morphologie de

celle ci permet la fixation du pollen sur le corps de

l'animal, son transport puis son dépôt sur l'organe fe-

melle de la fleur, le stigmate du pistil, qui est

pollinisé ensuite (cas de

Orchis morio

).

Chez

Ophrys scolopax,

le labelle imite la forme

de l'insecte pollinisateur.

L'insecte mâle est adulte avant la femelle. Il participe à

la pollinisation car il est attiré par un bouquet d'odeur

similaire à la phéromone sexuelle de la femelle.

Chez les orchidées, d'autres facteurs peuvent intervenir

sur la pollinisation : morphologie de l'inflorescence

(spiranthe d'été) ou position des fleurs dans l'inflores-

cence (spiranthe d'automne).

L'hybridation interspécifique est possible (orchis singe

et orchis homme pendu) car le pollinisateur

est commun entre ces deux espèces.

Chez les aracées, les insectes pollinisateurs sont attirés

par l'odeur nauséabonde émise par l'inflorescence, un

spadice enveloppé d'une spathe. Les fleurs femelles si-

tuées vers le bas de l'inflorescence sont fertiles avant les

fleurs mâles (protogynie). Il existe aussi des fleurs stéri-

les, mâles ou femelles, réglant le passage des insectes

d'un niveau à l'autre du spadice. Chez

Arum italicum,

les

insectes chargés de pollen sont bloqués au niveau de

l'ampoule de la spathe par des fleurs stériles pour per-

mettre la pollinisation et la fécondation des fleurs femel-

les fertiles. Ceci étant fait, les insectes peuvent remonter

au niveau des fleurs mâles devenues fertiles entre temps

et se chargent à nouveau de pollen. Quand les appendi-

ces des fleurs mâles stériles se flétrissent à leur tour, ils

peuvent quitter la spathe qui les piégeaient pour pollini-

ser une autre plante (allopollinisation).

Les 800 espèces de figuiers de par le monde ont chacun

un mutualisme de pollinisation spécifique et obligatoire

avec un hyménoptère du genre

Blastophaga

. Les inflo-

rescences des figuiers sont protogynes, comme celles des

aracées : les fleurs femelles sont fertiles avant les mâles.

Les insectes femelles rentrent dans le jeune « fruit »,

l'inflorescence en fait, par une ouverture naturelle, l'os-

tiole. Ils pondent leurs oeufs dans quelques fleurs femel-

les, celles mâles n'étant pas encore développées. Les

fleurs, dans lesquelles les larves se développent, se trans-

forment en galle.

Les insectes mâles, matures avant les femelles, les fé-

condent alors qu'elles sont encore dans les galles. Avant

WWW.SNHF.ORG

de mourir, les insectes mâles dépourvus d'ailes creu-

sent un tunnel pour sortir du fruit dont l'ostiole s'est

fermée lors de la maturation du fruit. Les insectes

femelles effectuent leur premier vol à l'intérieur du

fruit, se chargent de pollen au contact des fleurs mâ-

les fertiles, avant de sortir par les tunnels creusés par

les mâles. Quand elles vont pondre dans les jeunes

inflorescences de figuier, les fleurs femelles sont ferti-

les et recevront le pollen que les insectes avaient pris

dans

l'inflorescence précédente.

D'autres acteurs participent à ce mutualisme : des

insectes parasites des pollinisateurs et des fourmis

prédatrices attirées aussi bien par les parasites et les

pollinisateurs que par des messages chimiques olfac-

tifs évoquant des hormones sexuelles.

En conclusion

conclusionconclusion

conclusion, les relations entre les insectes et les

plantes à fleurs sont anciennes : chez les Angiosper-

mes ancestrales, la pollinisation déjà était assurée par

des Coléoptères qui mangeaient le pollen. Elles sont

devenus complexes et diversifiées, permettent d'offrir

le gîte et le couvert pour les insectes et d'assurer la

pollinisation de 80% des plantes à fleurs. Chacune des

parties, l'animal

ou la plante, pouvant posséder des caractères morpho-

logiques adaptés à l'autre partie, certaines relations

sont uniquement spécifiques.

Certains auteurs n'hésitent donc pas à qualifier les

relations entre les insectes et les plantes à fleurs de

co-évolution. Quelles que soient leur différentes qua-

lifications (co-évolution, mutualisme...) liées à leur

degré de complexité, ces relations privilégiées expli-

quent sans doute la radiation importante des Angios-

permes alors que le groupe est récent par rapport aux

autres plantes terrestres.

Vive la biodiversité dans les jardins

Vive la biodiversité dans les jardinsVive la biodiversité dans les jardins

Vive la biodiversité dans les jardins

Journée à thème de la SNHF

Journée à thème de la SNHFJournée à thème de la SNHF

Journée à thème de la SNHF

Paris, le 22 janvier 2009

Paris, le 22 janvier 2009Paris, le 22 janvier 2009

Paris, le 22 janvier 2009

1

/

3

100%