la difficulté de dire l`histoire d`un camp de concentration en anjou

247

S É A N C E D É C E N T R A L I S É E À B A U G É

( M A I N E - E T - L O I R E )

LA DIFFICULTÉ

DE DIRE L’HISTOIRE D’UN CAMP

DE CONCENTRATION EN ANJOU

PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE,

CELUI DE MONTREUIL-BELLAY

(1940-1946)

Jacques SIGOT*

RÉSUMÉ

Depuis la dernière guerre, les institutions nationales et régonales ont beaucoup de mal

à reconnaître les responsabilités de la IIIe République, puis de « L’État français » dans

la mise sur pied de camps de concentration pour les soldats républicains espagnols,

les juifs et les tsiganes. L’histoire du camp de Montreuil-Bellay en est un exemple

patent.

RESUMEN

Desde la ultima guerra, institutiones nacionales o régionales no tienen ganas de reco-

nocer las responsabilidades de la « IIIe République » y despues de « L’État français »

en la creación y l’administración de campos de concentración por los soldados repu-

blicanos españoles, los judíos y los gitanos. La historia del campo de Montreuil-Bellay

nos pone un perfecto ejemplo.

* Historien local et ancien instituteur.

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, tome 24, 2011, p. 247-268.

248

L’HISTORIQUE DU CAMP DE MONTREUIL-BELLAY

Avant d’évoquer la difculté de faire connaître ce camp aux générations

qui se sont succédé depuis la n de la Seconde Guerre mondiale, il faut rap-

peler le plus brièvement, mais aussi le plus complètement possible, sa chao-

tique histoire.

Ce qui devint un camp devait être à l’origine une poudrerie que le

ministère de l’Armement avait décidé de construire dès janvier 1940 à proxi-

mité de Montreuil-Bellay, jolie petite ville de l’Anjou aux portes de la Touraine

et du Poitou (g. 1). Fut alors embrigadée une compagnie d’environ 350

Républicains espagnols astreints à ces travaux forcés qu’ils avaient préférés

au refoulement vers l’Espagne franquiste et à une mort certaine. Apprenant

que les Allemands approchaient de la Loire, les entreprises qui construisaient

la poudrerie et les Espagnols s’enfuirent le 19 juin. L’ennemi entra dans Mon-

treuil, par la Porte Nouvelle le 21 à 13 heures, comme me le rapporta le

docteur Durand qui habitait à proximité. «

Nous sommes sortis pour les voir.

Les premiers étaient à pied, la chemise échancrée, leur bicyclette à la main.

Il faisait très chaud. Ceux qui suivaient en voiture avaient accroché à leur

radiateur comme trophées des képis des cadets de Saumur. »

L’occupant t entourer de barbelés le site qui fut alors et jusqu’en mars

1941 un stalag dans lequel il interna les militaires en fuite interceptés sur les

routes, ainsi que des civils d’une quinzaine de nationalités différentes, dont

les ressortissants britanniques vivant dans l’Ouest de la France. Hitler s’enli-

sait alors dans l’incertaine Bataille d’Angleterre. Ce fut la seule période au

cours de laquelle le camp fut administré par l’ennemi.

Après la libération de la plupart des civils, les soldats français furent

transférés au début du printemps 1941 en Allemagne comme prisonniers ; les

Anglais célibataires furent envoyés dans un camp à Saint-Denis, près de Paris,

où ils restèrent jusqu’en août 1944, les couples étant tenus de résider dans des

hôtels de Vittel.

Le camp pour Tsiganes fut ouvert le 8 novembre 1941 (g. 2), destiné

à rassembler tous « individus sans domicile xe, nomades et forains ayant le

type romani », pour reprendre l’expression du préfet du Finistère, c’est-à-dire

des Manouches, Gitans, Roms, Sintés. Ces Tsiganes, par familles entières,

venaient d’une multitude de petits camps ouverts suite au décret de loi du

249

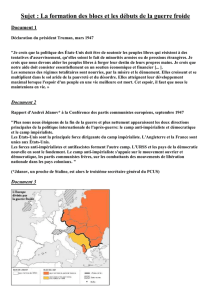

Fig. 1 : plan de la poudrerie, avec en bas à gauche le lotissement pour le personnel qui allait

devenir le camp de concentration (Archives de la Manufacture d’armes de Châtellerault).

250

Fig. 2 : Maquette du camp : la partie à l’est, côté Loudun (photo J. Sigot).

251

6 avril 1940 signé par Albert Lebrun, dernier président de la IIIe République,

décret qui stipulait que ces nomades, gens sans domicile ni profession dénie,

selon la loi du 16 juillet 1912 qui les différenciait des marchands ambulants

et des forains, devaient être rassemblés dans des communes désignées sous

surveillance de la police, décret validé par Vichy et l’Occupant.

Ce 8 novembre 1941, ils étaient 250, précédemment parqués dans le

camp de la Morellerie (commune d’Avrillé-les-Ponceaux, en Indre-et-Loire).

Le 2 décembre en arrivaient 213 nouveaux, raés dans les trois départements

de la Bretagne de l’Ouest. Puis, pour ne citer que les entrées les plus impor-

tantes : 756 du camp de Mulsanne (Sarthe) le 3 août 1942, dont quelque 80

clochards raés à Nantes au cours du printemps et qui décédèrent quasiment

tous à Montreuil au cours de l’hiver 1942/1943 ; 56 du camp de Rennes, le 5

août 1942 ; 304 du camp de Poitiers (Vienne), le 27 décembre 1943. L’effec-

tif maximum fut atteint en août 1942, avec 1096 internés.

Le camp comportait deux parties distinctes : des baraques en planches

sur pilotis pour le logement des internés (g. 3) ; des bâtiments en maçonne-

rie pour les cuisines, le réfectoire, les écoles, la chapelle, etc. Il y faisait très

chaud l’été et très froid l’hiver, l’ensemble étant construit sur une plaine

exposée dénuée de toute végétation. Seules les écoles et la chapelle étaient en

principe régulièrement chauffées. La prison était souterraine, cave d’une ferme

qui avait brûlé au début du siècle.

Les internés n’exerçaient aucune activité en dehors de corvées : des

femmes et des jeunes lles aidaient aux cuisines, des hommes allaient parfois

couper du bois dans les environs immédiats. Jusqu’en janvier 1943, les

nomades furent gardés exclusivement par des gendarmes français ; ensuite

par des gendarmes et des jeunes gens de la région qui échappaient ainsi à la

« Relève forcée » instituée en septembre 1942, puis au STO (Service du

Travail Obligatoire en Allemagne ou à la construction du Mur de l’Atlanti-

que). Des religieuses, Franciscaines Missionnaires de Marie (g. 4) qui ne

pouvaient partir en mission à l’étranger pour cause de guerre, logeaient

volontairement dans l’enceinte de barbelés pour partager le quotidien des

nomades et les aider.

De nombreux internés furent victimes des difciles conditions de vie à

l’intérieur du camp, conditions aggravées par une nourriture toujours insuf-

sante et de peu de valeur énergétique, ainsi que par une hygiène déplorable.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%