Comment une pierre se forme-t-elle - 350 Ma

Comment une pierre se forme-t-elle ?

Comment une pierre se forme-t-elle ? En particulier, est-ce que de la terre peut se transformer en pierre au fur et à

mesure du temps ?

(Si jamais vous aviez une expérience à proposer je suis preneur car cela me paraît difficile à trouver.)

Merci d'avance pour votre réponse.

30/01/2004

LEWIN Éric

Procédons par étapes :

* Qu'est-ce que de la terre ?

Si nous ramassons un peu de terre dans un jardin, on peut facilement s'apercevoir qu'elle n'est pas un matériau

inerte, comme peut l'être un morceau de granite (bordure de trottoir). Dans le meilleur des cas, avec une simple

loupe, on s'apercevra qu'elle contient beaucoup de débris végétaux, et toute une faune microscopique. Un

microscope nous révèlerait en fait une population extrêmement riche et variée d'organismes de très petites tailles,

depuis de petits animaux (acariens, ...) visibles à la loupe, jusqu'aux bactéries, si nombreuses qu'elles se comptent

par millions dans une cuillère à café de sol. De fait, cette terre, que nous appelons un sol, est un mélange

d'organismes vivants, animaux et végétaux, de débris d'organismes morts, et finalement d'une matière relativement

inerte, d'origine minérale. Cette dernière sera des petits gravillons, des grains de sable, faciles à apercevoir, mais

pour l'essentiel, de l'argile, qui donne le côté "pâte à modeler" à la terre.

Un point de vocabulaire : en géologie, on parle plutôt d'un sol, ou de sol, pour définir cette formation superficielle

entre la roche du sous-sol et la biosphère qui est le domaine du vivant proprement dit. En pratique sol et terre

peuvent être pris comme synonymes, tout comme pierre et roche.

Une remarque : il existe une vaste variété de couleurs de terres, selon la nature de l'argile qu'elle contient, le type de

débris organiques, ... La classification des sols (dont la science s'appelle la pédologie) utilise d'ailleurs la couleur

comme un paramètre important.

* Connait-on des exemples de terre transformée en pierre ?

Cette question pose incidemment celle de la définition de "pierre", de "roche" qui est le terme que nous géologues

préférons. Je ne suis pas sûr que l'on puisse le faire simplement et en toute généralité, tant il est assez facile de

trouver des contre-exemples de matériaux qui doivent néanmoins être considérés comme des roches. Disons donc

qu'une roche est un matériau naturel inerte du point de vue de sa composition... Pas de problème avec les bordures

de trottoir en granite, ni avec le sable de bord de mer, même s'il est coquillier, mais qu'on y a bien enlevé toutes les

"bébêtes" qui s'y nichent. Autre roche commune, la craie que l'on extraie dans les carrières du bassin parisien est

constituée presque exclusivement de coquilles d'animalcules. Le pétrole et la glace des glaciers et des calottes

polaires sont tout autant que le basalte considérés comme des roches.

Nous connaissons bien une transformation de l'argile qui donne un matériau proche d'une roche, à savoir la cuisson,

puisqu'ainsi sont faites les briques. Et comme il existe un phénomène naturel qui peut faire "cuire" de la terre, on

connaît des exemples naturels de briques : le moyen de chauffage est une coulée volcanique qui vient s'épancher sur

ce sol. Cette terre cuite naturelle devient un exemple de << paléo-sol >>. Ceci se détermine le plus souvent comme

tel simplement parce que l'on y reconnaît des traces fossilisées de morceaux d'organismes vivants, empreintes de

feuilles et de racines notamment. On en trouve assez facilement des exemples dans la chaîne des Puys.

* Comment une pierre se forme-t-elle ?

D'un point de vue descriptif, il nous faut faire la différence entre "une pierre" et "de la pierre", entre l'origine de

l'objet tel qu'on l'aperçoit, avec notamment sa forme (bloc de roche en bas d'une falaise, galet de rivière, rognon de

silex, colonne hexagonale de basalte, morceau d'un banc de calcaire, ...), et l'origine du matériau qui le constitue.

Plutôt que << d'une pierre >>, un caillou particulier, je vais donc parler << de la pierre >>, du matériau, puisqu'il me

semble que c'est le sens de la question. Ce qui ne signifie pas que nous scientifiques ne nous intéressons pas aux

formes des "cailloux", à leur origine (par exemple, dans notre laboratoire, nous avons construit une machine

spécifiquement pour étudier la formation des galets de rivière à partir de blocs, morceaux anguleux de roches

apportés dans le lit du torrent par les éboulements, les glissements de terrains, ou formés par le bris d'autres blocs

rocheux).

Si on fait la liste des roches que nous connaissons tous, on peut s'amuser et essayer d'en deviner les origines, les

modes de formation, puis essayer d'en faire quelques classes. Les géologues ont ainsi défini trois grandes catégories

de roches, en relation avec trois modes principaux de formation de ces roches.

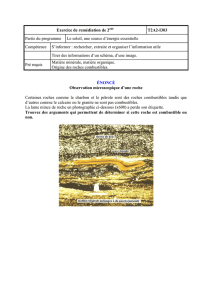

Les plus communes pour nous êtres vivants, sont sûrement les roches sédimentaires, qui résultent de la déposition

et de l'accumulation d'autres matériaux à la surface de la Terre, dépôt généralement suivi d'une légère

transformation. C'est le cas du sable, de la craie, du sel gemme, de la tourbe, ... Le charbon ayant été enfoui plus ou

moins longtemps (effet du temps), plus ou moins profondément (effet de la pression et de la température...), est

plus ou moins transformé. C'est aussi le cas de nombreuses roches calcaires. Ces roches peuvent contenir des

fossiles.

Si la transformation est plus importante, parce que le matériau a été porté à plus forte pression et/ou plus forte

température, il se produit une réelle transformation chimique, une réelle "cuisson". On obtient les roches

métamorphiques. Exemples simples : les schistes à partir d'argile, les marbres à partir de calcaires. En les étudiant

avec des moyens analytiques plus poussés (microscopie, analyse chimique et minéralogique, ...), on peut encore le

plus souvent les relier à leur matériau d'origine.

Le stade suivant est la fusion plus ou moins poussée de ce matériau, et cela donne le plus souvent la roche que l'on

désigne comme le granite (avec un 'e'). Les proches monts du Beaujolais en montrent des exemples. Il y a aussi les

roches d'origine volcanique qui pour la plupart (comme celle de la famille du basalte, lequel est le principal

constituant, sous les sédiments marins, du plancher des océans) sont issus de la fusion des roches profondes de la

Terre. L'ensemble de ces roches, qui se sont formées à très haute température, avec ou sans fusion, forment ce que

l'on appelle les roches ignées.

Bien sûr la nature ignore ces catégories, et il existe tous les intermédiaires entre ces grands types ! Entre le sable des

dunes sahariennes et le quarztite parfois utilisé pour faire des pavés, et où les grains ne sont plus qu'à peine

discernables les uns des autres, il existe tous les intermédiaires de grès...

Bien évidemment, la boucle de la transformation des roches se referme quand par exemple les granites se

retrouvent à l'affleurement, au contact avec l'atmosphère et la biosphère, moteurs de dégradation de ces roches en

sédiments...

Mais attention, cette logique de transformation des roches les unes dans les autres, utilisée ici pour présenter cette

description n'est absolument pas générale. Elle ne s'applique pour l'essentiel que pour les roches des continents. La

fusion des roches volcaniques résulte d'une toute autre histoire, déjà racontée lors d'une précédente question il y a

un ou deux ans. En gros, l'intérieur de la Terre, ce que l'on appelle le manteau, qui est solide mais plastique, est

brassé par des grands mouvements lents (1cm/an), apportant de la roche chaude vers la surface. En se rapprochant

de la surface du globe, la pression diminue, et, à moins de 100 km sous la surface, la roche se met à fondre. Le

liquide qui se forme dans ces "très rares" endroits est donc un magma, du basalte. Quand le magma, moins dense

encore, arrive à la surface de la Terre, cela forme des volcans ou une ride médio-océanique, selon le cas.

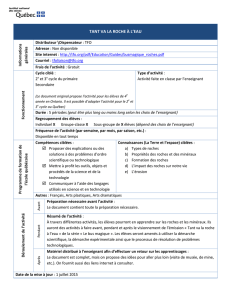

* Une expérience de transformation de terre en pierre ?

Effectivement, je n'en vois pas qui soit directement faisable en classe, sinon à posséder un four à céramique avec

toute la question de la sécurité... Mais pour donner une idée, il me semble que la cuisson d'une argile type argile à

poterie peut être la base d'une réflexion (avec de la terre, il y aura carbonisation de la matière organique; plutôt

salissant, et d'intérêt scientifico-pédagogique médiocre dans le présent contexte, me semble-t-il).

Si l'on fait simplement sécher cette argile à poterie dans un four de cuisine, en la remouillant, on retrouve les

propriétés de maléabilité plastique de l'argile : il n'y a pas réelle transformation définitive. Un chauffage plus élevé,

plus long, ferait perdre cette propriété. Un four de céramiste monte me semble-t-il à plus de 500°C : pas une

expérience réalisable directement par les enfants. Mais s'il existe dans votre région une telle industrie, pourquoi ne

pas tenter de la visiter ?

Pour moi, en tant que géologue, je privilégierais une démarche d'observation qui nous éloigne un peu du contexte de

la Main à la Pâte, observation d'échantillons et de photos de terrain, ou mieux encore observation d'un affleurement

géologique, s'il s'en trouve un adapté à cette situation et accessible en toute sécurité dans votre proximité... Du côté

des volcans d'Auvergne, le volcan-musée à ciel ouvert du Puy Lemptégy montre des paléo-sols. Là où d'anciennes

coulées de lave qui ont suivi des fonds de vallées, se retrouvent en proéminence par la faveur de l'érosion

différencielle, on peut voir parfois la base de ces coulées, et le paléosol qu'elles ont ainsi protégé. Bonnes

découvertes !

--Éric Lewin, Laboratoire de Géodynamique des Chaînes Alpines, et Observatoire en Sciences de l'Univers de

Grenoble

Il faut distinguer d'abord quelques types de roches.

1. Les roches sédimentaires se forment par accumulation (en général dans l'eau) de matériaux dits "détritiques", qui

sont des grains solides arrachés aux roches existantes des continents par l'érosion. Cette sédimentation se fait en

mer, dans des lacs, ou parfois dans des rivières. Les sédiments commencent par se compacter, sous l'effet des

couches successives de nouveaux sédiments qui se déposent les uns sur les autres. Cette compaction réduit les vides

entre les grains, mais ne suffit pas à faire une roche compacte, non pulvérulente, ce que vous appelez une "pierre".

Dans certains cas, cette consolidation ne se réalise jamais, et on retrouve a grande profondeur des sédiments

meubles, compactés mais non consolidés.

La consolidation se produit par formation de nouveaux minéraux, qui précipitent dans les interstices entre les grains,

ou qui se forment par transformation des minéraux qui constituent les sédiments. On appelle cela la "diagenèse".

Souvent, ce sont la calcite (carbonates) ou la silice qui précipitent, et on forme des grès. Les Carbonates et la silice

sont apportés sur place en général par des circulations d'eau qui se produisent au sein des sédiments. Plus les

sédiments sont enfouis profonds, plus la température s'élève et plus la vitesse de réaction de précipitation des

minéraux augmente. Mais ce sont des processus lents, qui se produisent en dizaines de milliers d'années, voire en

millions d'années (sachant que l'âge de la terre est de 4,5 milliards d'années).

Dans certains cas, les minéraux formés sont des argiles, qui cimentent aussi les grains.

La réponse à votre question sur "la terre se transformant en pierre" est donc oui, si cette "terre" (en fait des grains

de minéraux solides) est ensevelie en profondeur et compactée, réchauffée et consolidée par la précipitation de

nouveaux minéraux. La réponse sera cependant non dans le cas général des sols en surface, qui ont plutôt tendance

à s'éroder et à être enlevé par l'érosion que de se trouver enfouis en profondeur. En particulier, les "cailloux" que

l'on trouve dans un sol ne sont pas de la "terre solidifiée", mais des morceaux de la roche originale dont est faite le

sol par l'altération. C'est donc l'inverse : les "cailloux" en général s'altèrent, c'est à dire se fendent, s'oxydent, se

dissolvent et finissent par disparaître au cours de l'altération, il ne se forment pas dans le sol.

Il y a cependant quelques cas particuliers ou un sol peut se durcir : si la précipitation de nouveaux minéraux se

produit très proche de la surface. C'est par exemple le cas de la couche d'alios dans les landes, formée par

précipitation d'oxydes de fer dans des sables. Parfois, un peu de calcite peut aussi précipiter dans les sols, à faible

profondeur, mais cela donne des "pierres" très friables, pas une véritable roche compacte. L'accumulation d'argiles

au sein d'un profil de sol peut également consolider ce sol, les particules d'argiles "collent" les grains entre eux. Mais

cela constitue toujours des agrégats très friables, qui se débitent facilement.

2. D'autres roches naissent différemment : les laves se solidifient en surface en refroidissant. Les roches

métamorphiques se forment à très grandes profondeurs (plus de 10 Km) par échauffement et compression et

apparition de nouveaux minéraux. Enfin les roches dites les "évaporites" sont issues de l'évaporation de l'eau (en

général de la mer), qui précipite du sel sous forme d'un roche solide, comme dans les marais salants. C'est la même

chose pour le gypse. Certaines sources dites "pétrifiantes" forment des roches à l'émergence de la source, par

précipitation de calcite, des que l'eau arrive au contact de l'atmosphère. Dans certaines mers chaudes et peu

profondes, comme aux Bahamas, la calcite peut précipiter directement dans l'océan et former une couche de

calcaire durs et compact au fond de l'eau. Mais la vitesse de formation est lente, de l'ordre de moins d'un millimètre

par an....Les fulgurites sont des roches créées par le point de chute d'un éclair sur le sol, le sol est échauffé et

solidifié, sur un très petit volume (diamètre du cm, longueur de quelques cm). Les points d'impacts de météorites

peuvent aussi engendrer une consolidation locale.

Expériences :

On peut dissoudre du sel de cuisine dans l'eau, puis faire évaporer cette eau au soleil et on verra se précipiter du

sel...

Formation de calcite qui "cimente" un sable. Plus difficile. On voit bien la calcite se déposer dans les bouilloires, car

elle précipite quand la température augmente. On pourrait essayer de prendre une eau très minéralisée en

carbonates (cad CO3-- et Ca++, par exemple Vittel) et la chauffer dans une casserole contenant du sable, en la

laissant s'évaporer. Il faudrait s'y prendre a plusieurs fois, peut être dix fois le volume de la casserole. On pourrait

aussi essayer de "charger" artificiellement de l'eau du robinet en carbonates, en faisant d'abord dissoudre du calcaire

(des coquillages par exemple) dans du vinaigre, puis mettant le vinaigre dans l'eau. Mieux, il faudrait disposer d'une

source de gaz carbonique, que l'on ferait buller dans l'eau ou on a mis du calcaire à dissoudre (des coquillages, ou

des pierres calcaires broyées). Le CO2 se dissolvant dans l'eau va dissoudre le calcaire (CO3Ca) et former du

bicarbonate (CO3H)2-Ca. Une fois la solution saturée en bicarbonate, on la chauffe, le CO2 se dégaze et on doit

précipiter du CO3Ca. A faire dans la casserole pleine de sable.

Je n'ai jamais essayé, ça vaudrait le coup de le tester (avant de le montrer aux élèves...!). Si ça marche, me le dire !

Gh. de Marsily Professeur à l'Université Paris VI.

1

/

4

100%