comment faire marcher les patients sans danger après

COMMENT FAIRE MARCHER LES

PATIENTS SANS DANGER APRÈS

UN BLOC DU MEMBRE INFÉRIEUR ?

Denis Jochum

Service d’anesthésie, hôpital Albert Schweitzer, 201 avenue d’Alsace BP

20129, 68003 Colmar cedex, France. E-mail : joc[email protected]

INTRODUCTION

La marche est définie comme le déplacement de l’ensemble du corps par

une action alternée des membres inférieurs. C’est un mode de locomotion

naturel constitué par une suite de pas. Elle est caractérisée par une succession

de doubles appuis et d’appuis unipodaux, avec un contact permanent avec le

sol par au moins un appui unilatéral.

Une intervention chirurgicale au niveau du membre inférieur peut menacer

ou compromettre la sûreté de la marche du patient. L’anesthésie ou l’analgésie

par la réalisation d’un ou de plusieurs blocs du membre inférieur peut également

majorer ce risque.

1. PHYSIOLOGIE DE LA MARCHE

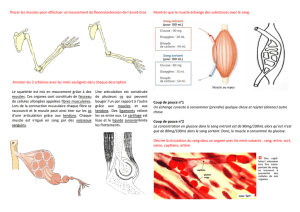

Le cycle de la marche est composé d’une phase d’appui et d’une phase

oscillante. La phase d’appui qui représente 60 % du cycle de la marche débute

par le contact du talon avec le sol et se termine par le décollement des orteils.

La phase oscillante d’une durée de 40 % du cycle correspond à la phase où le

pied n’est plus en contact avec le sol. Le cycle complet de la marche (Figure 1)

comprend deux phases de double appui (20 % du cycle), une phase d’appui

unipodal (40 % du cycle) et une phase oscillante (40 % du cycle). Ce cycle

comprend huit événements, cinq durant la phase d’appui (contact initial, réponse

à la charge, début d’appui, milieu d’appui, pré-phase oscillante) et trois durant la

phase oscillante (début, milieu et fin de phase oscillante).

Pendant la phase d’appui, le poids du corps repose sur un seul pied ce qui

implique une activité musculaire importante. Lors de l’oscillation, les articulations

de la hanche et du genou sont fléchies et les muscles sont presque inactifs, seuls

les muscles de la loge antérieure de la jambe travaillent en relevant l’avant-pied.

MAPAR 2014

54

Figure 1 : les différentes phases du cycle de marche [1].

Pour une marche normale, il faut une attaque par le talon avec le genou en

extension quasi complète, puis un appui plantigrade et un genou stable, ensuite

pendant la phase oscillante une flexion des articulations du membre inférieur

pour un passage libre du pied. La progression vers l’avant se fait avec une

longueur appropriée du pas qui implique d’une part une extension correcte de

la hanche et du genou et d’autre part un appui controlatéral stable. La présence

d’une douleur, d’une atteinte de l’amplitude articulaire, d’une diminution de

la force ou du tonus musculaire, d’une atteinte de la sensibilité au niveau du

membre inférieur va occasionner un trouble de la marche. Toute atteinte motrice

a une répercussion sur la marche. Cinq groupes musculaires sont impliqués

principalement dans la marche. Il s’agit des muscles glutéaux avec en particulier

le muscle moyen glutéal, du muscle quadriceps fémoral, des muscles ischio-

jambiers, du muscle tibial antérieur et du muscle triceps sural.

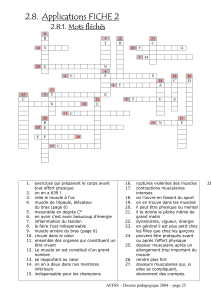

Lors du contact du talon avec le sol, les principaux muscles en action sont

les muscles glutéaux, le muscle quadriceps fémoral, les muscles ischio-jambiers

et le muscle tibial antérieur (Figure 2.1). La mise en charge lors de la réponse

à l’appui nécessite l’action des muscles moyen glutéal, quadriceps fémoral et

triceps sural (Figure 2.2). Lors de la phase d’appui avec le pied à plat, le muscle

triceps sural est sollicité (Figure 2.3).

L’action du muscle grand glutéal est l’extension de la cuisse. Le muscle

moyen glutéal maintient le bassin en station debout. Le muscle quadriceps

fémoral assure l’extension de la jambe et l’un de ses quatre muscles, le muscle

droit de la cuisse aide le muscle iliopsoas dans la flexion de la cuisse. Il est

important de préciser que le muscle quadriceps fémoral est peu utilisé durant

la marche et se retrouve sans activité pendant une grande partie de la phase

d’appui, au-delà de 20 % du cycle de la marche. Lors de la marche en terrain plat,

le muscle quadriceps fémoral est utilisé épisodiquement. Par contre, ce muscle

est nécessaire pour se lever et s’asseoir, pour monter et descendre les escaliers.

Anesthésie locorégionale - douleur 55

Figure 2 : Action des muscles (en gris foncé) lors du contact talon/sol (1), à la

mise en charge (2) et à la phase d’appui (3).

Tableau I

Activité musculaire des membres inférieurs lors du cycle de la marche (les

symboles , ✚, correspondent respectivement aux muscles agissant sur

la hanche, sur le genou et sur la cheville, les rectangles noirs correspondent à

l’activité musculaire principale).

Groupes musculaires

Phase d’appui

Phase oscillante

Attaque

du talon

Pied à

plat

Décollement

talon Début Milieu Fin

Grand glutéal

Moyen glutéal

Petit glutéal

Tenseur du fascia

lata

Iliopsoas

Quadriceps fémoral

✚

✚

✚

Sartorius

✚

✚

Gracile

✚

Grand adducteur

Long adducteur

Ischio-jambiers

✚

✚

Tibial antérieur

Long extenseur des

orteils

Long extenseur de

l’hallux

Long et court

fibulaires

Triceps sural

✚

✚

Long fléchisseur

des orteils

Long fléchisseur de

l’hallux

Tibial postérieur

MAPAR 2014

56

Les muscles ischio-jambiers constitués du semi-tendineux, semi-membra-

neux et biceps fémoral sont des fléchisseurs de la jambe, et au démarrage de la

marche des extenseurs de la cuisse. Le muscle tibial antérieur permet la flexion

dorsale du pied pour le contact du talon avec le sol ce qui permet d’amortir le choc.

Le muscle triceps sural assure la stabilité du genou puis la flexion plantaire. Une

fois le pied en appui au sol, le muscle triceps sural agit comme un stabilisateur

du genou en extension, de 20 % à 40 % du cycle de la marche. C’est la tension

de ce muscle qui est essentielle pour assurer la stabilité du genou.

2. POSTURE, ÉQUILIBRE ET LOCOMOTION

Avant de marcher, il faut se tenir debout. La posture est le maintien actif

du corps dans l’espace, en relation avec les stimulations du monde extérieur.

Le tonus postural correspond à la tension des muscles antigravitaires avec

une action combinée des agonistes et antagonistes. L’équilibre doit se faire

lors de la station debout mais également lors du mouvement. Les récepteurs

labyrinthiques, visuels et somato-proprioceptifs transmettent les informations

à l’organisme pour le maintien de l’équilibre. En cas de déficit de l’un de ces

moyens, le système nerveux peut s’adapter du fait de la multitude d’information.

Par les afférences cutanées et proprioceptives de la voûte plantaire, le rôle des

forces d’appui au sol est essentiel pour le maintien de l’équilibre. L’initiation de

la marche correspond à une véritable chute, due à une inhibition de la posture.

L’intégrité du système nerveux périphérique et des muscles qu’il innerve permet

d’obtenir une marche équilibrée. Il existe deux modes d’action dans la locomotion,

un mode automatique et un mode volontaire. Ce dernier entre en jeu lorsque la

marche nécessite une plus grande précision.

3. BLOCS DU MEMBRE INFÉRIEUR ET RÉPERCUSSIONS SUR LA

MARCHE

3.1. BLOC DU PLEXUS LOMBAL

3.1.1. Bloc du nerf fémoral

L’absence de contraction quadricipitale consécutive au bloc du nerf fémoral

ne permet pas l’extension de la jambe au début de la phase d’appui et entraîne

une instabilité du genou. Après la phase de mise en charge du membre, au-delà

de 20 % du cycle de la marche, le bloc moteur n’interfère plus car ce muscle

est inactif. Une autre conséquence de cette atteinte motrice est l’impossibilité

de se lever, de s’asseoir et d’utiliser les escaliers.

3.1.2. Bloc au canal des adducteurs

Ce bloc est réalisé au tiers moyen de la cuisse pour l’analgésie de la chirurgie

du genou et dans le but de limiter le bloc quadricipital. Cependant, une diffusion

proximale de l’anesthésique local peut entraîner au minimum un bloc du muscle

vaste médial voire une véritable parésie quadricipitale et dans ce cas, un risque

semblable au bloc du nerf fémoral.

3.1.3. Bloc du nerf oBturateur

L’atteinte motrice des muscles adducteurs est d’importance moindre pour la

marche. Ces muscles agissent lors de la phase oscillante du cycle de la marche

ce qui correspond à la phase où les muscles sont peu actifs.

Anesthésie locorégionale - douleur 57

3.1.4. Bloc du plexus lomBal par voie postérieure

Ce bloc intéresse sur le plan moteur les nerfs fémoral, obturateur et

éventuellement le tronc lombosacral. Le risque lié au bloc du nerf fémoral est

essentiellement en rapport avec l’atteinte du muscle quadriceps fémoral qui

intervient lors du contact talon/sol et lors de la mise en charge du membre en

appui monopodal. Le bloc moteur des muscles adducteurs innervés par le nerf

obturateur a peu de conséquences. L’atteinte du tronc lombosacral (L4, L5)

peut se traduire par un bloc moteur du muscle moyen glutéal et également du

muscle tibial antérieur. Les répercussions lors de la marche sont doubles. Pour

l’atteinte du muscle moyen glutéal, c’est une perte du maintien du bassin lors

de la phase d’appui. Pour l’atteinte du muscle tibial antérieur, c’est une perte de

la flexion dorsale du pied avec l’impossibilité d’une attaque du talon avec le sol

au début de la phase d’appui et également une incapacité de passage libre du

pied lors de la phase oscillante.

3.2. BLOC DU PLEXUS SACRAL

3.2.1. Bloc proximal du nerf sciatique

L’ensemble de la phase d’appui de 0 à 40 % est hautement perturbé. Le bloc

du muscle moyen glutéal en cas d’atteinte du nerf glutéal supérieur provoque

une instabilité du bassin au début de la phase d’appui. L’absence de flexion

dorsale du pied (muscle tibial antérieur) empêche le contact du talon au sol.

Au démarrage de la marche, l’extension de la cuisse n’est pas mise en jeu en

raison de l’inaction des muscles grand glutéal et ischio-jambiers. Puis à la phase

d’appui pied à plat, l’absence de contraction du muscle triceps sural supprime

l’action stabilisatrice essentielle pour le genou. A la phase oscillante, le bloc des

releveurs du pied conduit au steppage.

3.2.2. Bloc du nerf sciatique au niveau poplité

Pour le nerf fibulaire commun, c’est le bloc des muscles releveurs du pied

avec les conséquences déjà décrites ci-dessus qui sont l’absence d’attaque du

talon et la présence d’un pied tombant. Pour le nerf tibial, c’est l’instabilité du

genou quand le pied est à plat en raison de l’inaction du muscle triceps sural.

3.2.3. Bloc à la cheville du nerf sciatique

C’est essentiellement l’absence de sensation cutanée et de sensibilité

profonde ou proprioceptive au niveau de la voûte plantaire qui peut aboutir à un

déséquilibre de la marche. Le réflexe médioplantaire est aboli et par conséquent

la pression de la plante du pied n’entraîne pas de contraction musculaire du

triceps sural.

4. RISQUE DE CHUTE

Le risque d’un ou plusieurs blocs du membre inférieur est la chute du patient

lors de l’appui sur le membre insensibilisé. L’instabilité du membre inférieur

peut être également due à la douleur qui agit en inhibant l’action des muscles

stabilisateurs du genou (réflexe nociceptif en flexion). En chirurgie orthopédique,

sans aucune précision des techniques anesthésiques, le taux de chute était

de 0,9 % soit 2 chutes pour 1000 jours d’hospitalisation (868 chutes sur une

période de 10 ans) [2]. Pour les patients opérés d’une prothèse articulaire de

hanche ou de genou, cela représentait 0,85 % soit 2,1 chutes pour 1000 jours

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%