Critères diagnostiques du diabète

FORMATION

LE CONCOURS MEDICAL

Henri GIN, Vincent RIGALLEAU,

Vincent VERGNOT

Serv. nutr. diabétol., hôp. Haut-Lévêque, Pessac

Les critères diagnostiques du diabète que nous

avons utilisés jusqu’en 1998 étaient fondés sur les

propositions faites en 1980 par l’OMS, à partir

d’une épreuve d’hyperglycémie provoquée à 75 g de glu-

cose: soit la glycémie à jeun (G0) était supérieure ou

égale à 1,40 g/l et/ou la glycémie deux heures après

charge (G2) supérieure à 2 g/l, et le diagnostic de diabète

était porté; soit la glycémie à deux heures se trouvait

entre 1,40 et 2 g/l et l’on proposait alors le diagnostic d’in-

tolérance au glucose. Mais l’expérience des uns et des

autres nous apprend que 30 % des patients classés

comme intolérants au glucose sont susceptibles de deve-

nir diabétiques et qu’un certain nombre de patients into-

lérants au glucose et non classés diabétiques auront

pourtant les complications dégénératives micro-angio-

pathiques du diabète.

Par ailleurs, si 100 % des patients qui ont une glycémie

à jeun supérieure à 1,40 g/l ont aussi une glycémie à

deux heures pathologique, 25 % des patients qui ont une

glycémie à deux heures pathologique ont une glycémie

à jeun inférieure à 1,40 g/l; en quelque sorte, les deux

critères, glycémie à jeun et glycémie post-charge, ne sont

pas concordants. Cela peut s’exprimer d’une façon dif-

férente, consistant à dire que l’hyperglycémie chronique

est beaucoup

plus importante

dès que le cri-

tère 1,40 g/l à

jeun est atteint ;

or il apparaît que la pratique de la glycémie à jeun est

plus fréquente que la glycémie post-charge, il fallait donc

Nouveaux critères

diagnostiques

du diabète

Pourquoi? Pour quoi faire?

POURQUOI AVOIR ABAISSÉ LE CHIFFRE DE

GLYCÉMIE CORRESPONDANT À LA DÉFINITION

DU DIABÈTE ? POUR DIMINUER LE RISQUE DE

COMPLICATIONS MICROVASCULAIRES.

238

Tome 123-04 03-02-2001

Le risque de rétinopathie

à dix ans existe dès que

la glycémie à jeun

atteint 1,26 g/l.

KOKEL/BSIP

LE CONCOURS➔FORMATION

donner un poids et une valeur prédictive plus importante

et moins tardive à la glycémie à jeun.

BASE DES NOUVEAUX CRITÈRES

Trois études ont été conduites chez les Indiens Pimas,

dans une population égyptienne, et dans la population

américaine. Ces trois études, menées séparément, ont pu

montrer, chacune de leur côté, que le risque de voir appa-

raître une rétinopathie de type micro-angiopathique exis-

tait dès que la glycémie deux heures après charge était

supérieure à 2 g/l mais aussi dès que la glycémie à jeun

était supérieure à 1,26 g/l. Ces trois études, parfaitement

concordantes, ont donc amené un comité d’experts à pro-

poser comme nouveau critère le seuil glycémique de

1,26 g/l à jeun pour le diagnostic de diabète. Il est à noter

que l’Étude prospective des policiers parisiens a, de son

côté, montré que le risque de mortalité coronaire com-

mence à apparaître pour un seuil de glycémie à 1,25 g/l.

Il apparaît donc qu’une glycémie à jeun à 1,26 g/l est cer-

tainement un marqueur de risque de complications.

Un comité d’experts réuni par l’American Diabetes Asso-

ciation (ADA) a proposé de retenir comme seul élément

diagnostique la glycémie à jeun pour pouvoir porter le

diagnostic de diabète; il recommande l’abandon de

l’épreuve d’hyperglycémie provoquée par voie orale, sauf

dans quelques situations particulières, et particulière-

ment le diabète gestationnel; il fait par ailleurs remar-

quer que de toute façon l’épreuve d’hyperglycémie pro-

voquée par voie orale est peu prescrite, parce que

coûteuse en temps (immobilisant le patient pendant trois

heures), alors que la glycémie à jeun se fait de manière

extemporanée. Dès 1997, ces experts ont proposé de nou-

veaux critères diagnostiques, repris dans l’encadré 1; ces

critères permettent le diagnostic de diabète dès que la gly-

cémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g/l (7 mmol/l),

et cela, bien sûr, mesuré à deux reprises. Le diagnostic

peut aussi être fait lorsqu’une glycémie deux heures

après charge est supérieure à 2 g/l, mais ce critère n’est

pas un critère obligatoire, la glycémie à jeun étant le seul

critère obligatoire. Les experts font remarquer que le dia-

gnostic de diabète peut aussi être établi lorsqu’une gly-

cémie mesurée à n’importe quel moment de la journée,

associée à des signes cliniques, est supérieure à 2 g/l.

Entre le seuil de 1,10 g/l et celui de 1,26 g/l, les experts

proposent un nouveau groupe appelé IFG (impaired fas-

ting glucose). Le devenir de cette nouvelle classe com-

prise entre la normalité stricte (G0 < 1,10 g/l) et la mala-

die diabétique (G0 > 1,26 g/l) est encore hypothétique.

Pour les experts, la signification de ce nouveau seuil de

glycémie à jeun est corrélée d’une part au risque de dia-

bète, d’autre part au risque de micro-angiopathie, et cela

de façon certaine.

À partir de la publication de ces nouveaux critères, une

controverse s’est installée; un certain nombre d’auteurs

ont repris d’anciennes séries pour discuter l’abandon ou

non de l’épreuve d’hyperglycémie provoquée. Une des

études faisant actuellement référence est l’étude

DECODE (1).

Il s’agit d’une analyse globale par cumul de seize études

totalisant 25219 patients; l’ensemble de ces patients a pu,

de manière rétrospective, être analysé soit en fonction des

anciens critères, soit en fonction des nouveaux critères.

La concordance des anciens résultats et des nouveaux

critères est importante, puisque 95,7 % des patients sont

facilement classés, en sujets normaux pour 23702 d’entre

eux et en diabétiques pour 431; cependant, il existe 4,3 %

de diagnostics discordants; c’est ainsi que 613 patients

sont classés comme diabétiques par la glycémie à jeun,

mais ne le seraient pas par l’épreuve d’hyperglycémie

provoquée, et 473 patients seraient classés diabétiques

par l’épreuve d’hyperglycémie provoquée et ne le sont

pas par une glycémie à jeun à 1,26 g/l. Bien sûr, cela

montre qu’aucun critère n’est parfait, mais qu’il y a peut-

être moins de laissés-pour-compte avec les nouveaux cri-

tères qu’avec les anciens. De nombreuses autres publi-

cations sont venues alimenter le flot de la controverse,

mais aujourd’hui les nouveaux critères sont dans l’en-

semble reconnus par l’ensemble des autorités sanitaires

des différents pays.

Pour compléter le débat, une étude récemment publiée a

pu montrer, sur 8737 sujets âgés de 40 à 74 ans, et suivis

pendant neuf ans, qu’un critère diagnostique fondé sur

une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l per-

met, en général, de porter le diagnostic de diabète sept ans

plus tôt qu’il ne le serait avec une épreuve d’hyperglycé-

mie provoquée (3).

Cependant, les dernières études de suivi des patients

ayant une glycémie à jeun normale (< 1,10 g/l) et une gly-

cémie post-charge supérieure à 2 g/l semblent montrer

que ces patients sont peut-être à l’abri des complications

micro-angiopathiques, mais, en revanche, ils sont

exposés au risque de macro-angiopathie. Cependant, ce

Endocrinologie. Nouveaux critères du diabète

239

Tome 123-04 03-02-2001

1/Nouveaux critères du diabète

Diabète

• Glycémie à jeun (G0) ≥1,26 g/l (7 mmol/l)

et/ou

• Glycémie à n’importe quel moment de la journée

≥2 g/l avec signes cliniques de diabète

Trouble régulation glycémique (IFG)

(Impaired fasting glycemia)

G0 ≥1,10 g/l et < 1,26 g/l

LE CONCOURS➔FORMATION

groupe de patients (glycémie à jeun normale, glycémie

post-charge supérieure à 2 g/l) ne concerne certainement

qu’un tout petit nombre d’entre eux, qui ne doit pas être

confondu avec le grand nombre de patients dont les gly-

cémies à jeun sont supérieures à 1,26 g/l.

Au total, la valeur de 1,26 g/l est justifiée par différentes

enquêtes de population.

• Une glycémie à jeun au-delà de 1,26 g/l donne la même

prévalence de diabète qu’une glycémie deux heures après

charge à 2 g/l.

• À partir d’un seuil glycémique de 1,26 g/l, il existe une

augmentation nette de la prévalence de la rétinopathie.

• Une glycémie à jeun à 1,26 g/l a la même sensibilité et

la même spécificité qu’une glycémie deux heures après

charge égale à 2 g/l pour définir le risque de rétinopathie.

• Une glycémie à jeun égale à 1,25 g/l permet de définir

un même risque de mortalité coronaire qu’une glycémie

deux heures après charge égale à 2 g/l.

L’ensemble de ces données sont celles qui ont certaine-

ment présidé à la décision des experts.

NOUVELLE CLASSIFICATION

Définir un seuil glycémique à 1,26 g/l consiste à définir

un symptôme biologique et non pas un diagnostic cli-

nique. Il importe en effet d’aller au-delà, et, grâce à une

démarche clinique, de porter un « diagnostic vrai » afin

de donner un pronostic et d’arriver éventuellement à une

prescription. Cela veut dire que, derrière les nouveaux

critères, il existe aussi une nouvelle classification.

L’ancienne classification des différents types de diabètes

du NDDG (National Diabetes Data Group, 1979) propo-

sait une classification qui mélangeait les considérations

thérapeutiques et les considérations pathogéniques; les

diabètes étaient classés en diabète insulino-dépendant

(DID), diabète non insulino-dépendant (DNID), diabète

gestationnel, diabète par malnutrition et autres variétés.

De toute évidence, une confusion entre la physiopatho-

logie et le choix thérapeutique était faite; on sait aujour-

d’hui qu’un certain nombre de patients diabétiques dits

non insulino-dépendants finissent par recevoir un jour

de l’insuline, et que d’autres diabétiques dits insulino-

dépendants peuvent au début de leur diabète être traités

sans insuline. C’est pourquoi les nouveaux critères sont

associés à une nouvelle classification. Cette nouvelle clas-

sification se propose d’abandonner la classification phé-

notypique DID/DNID, et propose une classification phy-

sio-pathologique. Elle part du principe qu’un diabète dont

on comprend mieux les mécanismes est un diabète que

l’on traitera probablement mieux, et surtout pour lequel

la thérapeutique sera mieux définie et la surveillance

mieux adaptée. La nouvelle classification (encadré 2) pro-

pose d’opposer le diabète de type 1 au diabète de type 2.

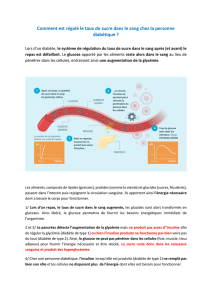

La physiopathologie du diabète de type 1 est une des-

truction des cellules bêta, soit par un processus immuno-

logique, soit par un processus idiopathique. La cause

essentielle du diabète de type 2 est une insulino-résistance

associée à une carence insulinique relative. À ces deux

types de diabète s’ajoutent toute une série d’autres dia-

bètes, les uns par déficit génétique de la cellule bêta (dia-

bètes de type MODY ou diabètes mitochondriaux), les

autres par déficit génétique de l’action de l’insuline par

carence du pancréas endocrine et exocrine, comme on

peut le rencontrer dans les pancréatites chroniques, les

hémochromatoses, les néoplasies et autres pathologies

liées aux endocrinopathies, aux médicaments, allant de

la pentamidine aux thiazidiques, et enfin toute une série

d’autres pathologies. Cette classification impose donc,

devant un patient chez lequel le « symptôme diabète » a

été retenu en raison d’une glycémie à 1,26 g/l, de se

demander s’il est de type 1, de type 2 ou d’un autre type.

D’une manière générale, le diabète de type 1 survient plu-

tôt chez un sujet jeune, sans surcharge pondérale, et chez

qui une légère diminution des masses musculaires est le

témoin d’un début de diminution de la fonction pancréa-

tique. Un certain nombre de patients diabétiques de type 1

auront besoin d’insuline tout de suite, d’autres un peu plus

tard; on les qualifiera alors de diabètes de type 1 à marche

lente. Il importe cependant de porter ce diagnostic dès le

début, même si on propose au patient de le traiter initia-

lement avec des comprimés. L’insulinothérapie est une

échéance obligatoire, que le médecin doit savoir identi-

fier tout de suite et dont le patient doit être prévenu afin

d’éviter des désillusions ultérieures, d’assurer une

meilleure adhésion à la thérapeutique et d’éviter un épui-

sement progressif des masses musculaires par un traite-

ment mal orienté.

Le diabète de type 2 survient chez des patients ayant plu-

tôt atteint la maturité, la plupart du temps avec une sur-

charge pondérale à caractère androïde, des antécédents

familiaux de diabète de type 2 et chez les femmes des

antécédents d’enfants macrosomes, le tout associé

Endocrinologie. Nouveaux critères du diabète

240

Tome 123-04 03-02-2001

2/Nouvelle classification

Type 1: destruction des cellules bêta

Type 2: insulino-résistance avec déficit relatif

en insuline

Autres types: déficit génétique de la cellule bêta

(MODY, diabète mitochondrial)

— Autres anomalies génétiques, (diabètes

lipoatrophiques, lepréchaunisme)

— Diabète par maladie du pancréas exocrine

— Diabète par endocrinopathies

— Diabète induit par les médicaments

— Diabète gestationnel

LE CONCOURS➔FORMATION

généralement à de bonnes masses musculaires.

Parmi les diabètes secondaires, il importe de ne pas

oublier ceux qui sont liés aux pancréatites chroniques, à

l’hémochromatose, aux pathologies endocriniennes (syn-

drome de Cushing, acromégalie…) ou associés à des

pathologies intercurrentes telles que les états infectieux

ou les pathologies néoplasiques. La pancréatite chronique

est évoquée en interrogeant le patient sur le nombre de

ses selles et non pas sur le fait qu’il existe ou pas une diar-

rhée; l’hémochromatose est suspectée devant une pig-

mentation ou un coefficient de saturation de la sidéro-

philine supérieur à 60 %; les pathologies endocriniennes,

tels le syndrome de Cushing ou l’acromégalie, doivent

être présentes à l’esprit, mais sont généralement évi-

dentes. Plus difficiles sont les troubles de la glycorégula-

tion en rapport avec une pathologie intercurrente. Il ne

faut pas interpréter une élévation de la glycémie dans un

contexte fébrile, il faut savoir rechercher une pathologie

néoplasique (hépatique, pancréatique ou autre) lorsque

le tableau clinique est surprenant par sa rapidité d’évo-

lution à un âge où le diabète de type 1 s’installe plutôt avec

une certaine lenteur.

NOUVEAUX CRITÈRES, NOUVELLE CLASSIFI-

CATION: POUR QUOI FAIRE?

Comme toute démarche médicale, la démarche diabéto-

logique cherche à définir les critères décisionnels per-

mettant d’orienter la thérapeutique.

En cas de diabète de type 1, on sait que l’insuline est une

échéance obligatoire, soit immédiate s’il existe des signes

cliniques francs, soit plus tardive si le diagnostic de

type 1 à marche lente a été porté. Les critères de mise en

route de l’insuline sont alors définis par une élévation des

glycémies et/ou une perte de poids, et/ou une perte des

masses musculaires, et/ou une asthénie. Un seul de ces

critères est suffisant pour pousser le patient à accepter

l’insulinothérapie; en effet, en cas de diabète de type 1, il

faut savoir ne pas tirer sur « la corde de l’organisme » et

ne pas attendre une fonte des masses musculaires ou un

amaigrissement important pour penser que l’heure de

l’insuline est arrivée ou pour la faire accepter au patient.

Dans le cadre d’un diagnostic de type 2, les outils théra-

peutiques consistent essentiellement à lutter contre les

facteurs d’insulino-résistance, source d’aggravation de la

glycémie. Il faut donc lutter contre l’obésité, la sédenta-

rité, le déséquilibre alimentaire. En effet, en cas d’ali-

mentation trop riche en lipides et en protéines, une

entrave à l’action de l’insuline existe, il faut donc absolu-

ment avoir un régime équilibré avec un respect de la

ration glucidique utile. Chez le patient diabétique de

type 2 avec surcharge androïde, l’amaigrissement

devient un objectif obligatoire.

Enfin, le contexte glycémique ne doit jamais être négligé;

une glycémie atteignant le seuil de 1,26 g alors qu’il existe

un syndrome fébrile ou une anorexie d’apparition récente

ou une prescription médicamenteuse associée doit faire

évoquer le diagnostic de diabète de type secondaire et

conduire au traitement des pathologies sous-jacentes à la

fièvre, à la perte d’appétit, plutôt que se lancer dans le trai-

tement d’un diabète pour lequel on n’aurait pas établi de

diagnostic étiologique.

L’orientation thérapeutique va donc être fonction du type

de diabète; l’interrogatoire et l’examen clinique doivent

permettre d’appréhender ce diagnostic: l’interrogatoire

apprécie l’état pondéral (le patient n’a jamais eu de sur-

charge, a une surcharge, ou a eu une surcharge), l’exa-

men clinique précise l’état du tissu adipeux (ventre et

fesses), et surtout l’état des masses musculaires (les

masses crurales sont les plus sensibles). Par ailleurs,

l’examen clinique recherche l’éventualité d’un foyer

infectieux (température, examen des dents, examen pul-

monaire), n’oublie pas de s’enquérir de l’état général

(asthénie, anorexie) mais aussi du nombre de selles, véri-

fie la pigmentation des mains et n’omet pas la palpation

du foie…

Au total, les nouveaux critères du diabète ont donc pour

but de simplifier la pratique médicale, limitant les exa-

mens à visée diagnostique à la seule glycémie à jeun, mais

bien sûr avec un outil plus sensible et plus spécifique, en

ramenant le niveau seuil au chiffre de 1,26 g/l. Derrière

ce symptôme biologique, une démarche clinique est obli-

gatoire pour arriver à déterminer le type de diabète avant

toute décision thérapeutique. La diabétologie reste donc

une démarche médicale classique allant du symptôme au

diagnostic et du diagnostic à la thérapeutique. Dans le cas

présent, le symptôme est un symptôme biologique, le dia-

gnostic est un diagnostic étiopathogénique, et la théra-

peutique restera diverse et multiple.■ 401870

AUTEURS

H. Gin, Pr univ.-prat. hosp. (PU-PH), V. Rigalleau, prat. hosp. univ.

(PHU), V. Vergnot, chef clin.-ass.

Serv. nutrition-diabétol., hôp. Haut-Lévêque, 33604 Pessac

RÉFÉRENCES

1. DECODE Study Group on behalf of the European Diabetes Epide-

miology Study Group. Will new diagnostic criteria for diabetes mellitus

change phenotype of patients with diabetes? Reanalysis of European

epidemiological data. BMJ 1998; 317: 371-375.

2. The Expert Commitee on the Diagnosis and Classification of Dia-

betes Mellitus. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and

Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997; 20: 7.

3. Harris MI, Eastman RC, Cowie CC, Flegal KM, Eberhardt MS. Compa-

rison of diabetes diagnostic categories in the U.S. population according to

the 1997 American Diabetes Association and 1980-1985 World Health

Organization diagnostic criteria. Diabetes Care 1997; 20: 1859-1862.

4. National Diabetes Data Group: Classification and diagnosis of dia-

betes mellitus and other categories of glucose intolerance. Diabetes

1979; 28: 1039-1057.

5. World Health Organization: diabetes mellitus: report of a WHO

study group. Genève, 1985 (Tech Rep Ser, no 727).

Endocrinologie. Nouveaux critères du diabète

241

Tome 123-04 03-02-2001

1

/

4

100%