La pénicilliose au Vietnam : une série de 94 - LIFE

La Revue de médecine interne 31 (2010) 812–818

Article original

La pénicilliose au Vietnam : une série de 94 cas

Penicilliosis in Vietnam: A series of 94 patients

V. Vu Haia,d,f,∗, A.T. Ngoa, V.H. Ngoa, Q.H. Nguyenb, P. Massipc, J. Delmontd,e, M. Strobelf, Y. Buissonf

aService des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Viet Tiep, Haïphong, Vietnam

bHôpital Viet Tiep, Haïphong, Vietnam

cService des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Purpan, CHU de Toulouse, 31095 Toulouse, France

dService des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Nord, CHU Nord, 13915 Marseille, France

eAssociation Asie Horizon 2020/AVEC, 13008 Marseille, France

fInstitut de la francophonie pour la médecine tropicale, Vientiane, Laos

info article

Mots clés :

Pénicilliose

Penicillium marneffei

Infections opportunistes

VIH/sida

Vietnam

résumé

Propos. – Haïphong est la deuxième ville du Vietnam la plus touchée par l’infection par du VIH. La péni-

cilliose y représente la troisième cause d’infection opportuniste. Pourtant, cette mycose systémique,

spécifiquement asiatique, reste méconnue des praticiens. La présente étude a pour objectif d’en préciser

les aspects cliniques, diagnostiques et thérapeutiques.

Méthodes. – Il s’agit d’une étude descriptive, prospective et rétrospective, réalisée sur une période de trois

ans à l’hôpital Viet Tiep d’Haïphong.

Résultats. – Avec 94 cas, la pénicilliose représentait 11 % des infections opportunistes. Les patients

étaient jeunes (moyenne : 33 ans) et de sexe masculin (87 %). Les principaux symptômes étaient la

fièvre persistante (99 %), l’amaigrissement (88 %), les lésions cutanées (86 %), l’hépatomégalie (69%) et

la polyadénopathie (68 %). Une anémie était notée dans 77 % des cas. Le taux moyen de CD4 était de

29/L. La culture des biopsies de lésions cutanées et les hémocultures étaient positives pour Penicillium

marneffei dans respectivement 94 % et 90 % des cas. Malgré le traitement antirétroviral et antifongique,

le taux de mortalité était de 18 %. La monothérapie par itraconazole, administrée chez 53 patients suite

à l’indisponibilité de l’amphotéricine B, n’a pas affecté la survie de fac¸ on significative par rapport au

traitement de référence rec¸ u par les 41 autres patients.

Conclusion. – À Haïphong, la pénicilliose est une des infections opportunistes du sida les plus fréquentes et

les plus graves. Il faut y penser devant tout patient fébrile, immunodéprimé, ayant séjourné au Vietnam.

Le pronostic peut être amélioré par un diagnostic précoce grâce à l’hémoculture systématique et par une

bonne observance du traitement de référence.

© 2010 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Publié par Elsevier Masson SAS.

Tous droits réservés.

Keywords:

Penicilliosis

Penicillium marneffei

Opportunistic infections

HIV/AIDS

Vietnam

abstract

Purpose. – Haiphong is the second city of Vietnam most affected by HIV infection. Penicilliosis represents

the third leading cause of opportunistic infection. However, this systemic fungal infection remains poorly

knew by practitioners. This study aimed to clarify the clinical, diagnostic and therapeutic aspects of

penicilliosis.

Methods. – It is a descriptive study, prospective and retrospective, conducted over a 3-year period in Viet

Tiep hospital, Haiphong.

Results. – With 94 cases, penicilliosis represented 11 % of opportunistic infections. The patients were

young (mean: 33 years) and male (87 %). The main symptoms were persistent fever (99 %), weight loss

(88 %), skin lesions (86 %), hepatomegaly (69 %) and lymphadenopathy (68%). Anemia was noted in 77%

∗Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [email protected] (V. Vu Hai).

0248-8663/$ – see front matter © 2010 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

doi:10.1016/j.revmed.2010.07.019

V. Vu Hai et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 812–818 813

of cases. The average CD4 count was 29/L. The culture of skin biopsies and blood culture were posi-

tive for Penicillium marneffei in 94 % and 90 % of cases, respectively. Despite antiretroviral and antifungal

therapy, the mortality rate was 18 %. Itraconazole monotherapy, administered in 53 patients due to the

unavailability of amphotericin B, did not significantly affect the survival compared to the recommended

treatment received by the 41 other patients.

Conclusion. – In Haiphong, penicilliosis is one of the most frequent and severe opportunistic infections of

AIDS. The diagnosis should be considered in all febrile and immunocompromised patients having spent

time in Vietnam. The prognosis can be improved by early diagnosis through the blood culture and a good

adherence to an appropriate antifungal therapy.

© 2010 Société nationale française de médecine interne (SNFMI). Published by Elsevier Masson SAS. All

rights reserved.

1. Introduction

La pénicilliose est une infection fongique systémique due à

Penicillium marneffei. Ce champignon dimorphique, endémique

en Asie du Sud-Est et en Chine du Sud, a été décrit pour la

première fois chez le rat de bambou en 1956 par Capponi et

Marneff à l’institut Pasteur de Dalat, Vietnam [1]. En 1973, les

premiers cas de pénicilliose humaine ont été décrits aux États-

Unis chez deux sujets immunodéprimés ayant séjourné en Asie

du Sud-Est [2]. Depuis 1988, de nombreux cas ont été rapportés

en Thaïlande, au sud de la Chine, à Hong-Kong, au Cambodge,

au Laos et au Vietnam chez des patients infectés par le virus

de l’immunodéficience humaine (VIH), représentant l’une des

toutes premières causes d’infection opportuniste (IO). Cette affec-

tion entraîne une morbidité et une mortalité élevées en Asie du

Sud-Est [3–8] mais aussi, à un moindre degré, hors de la région

endémique [4,6,9–16]. La maladie apparaît généralement en phase

d’immunodépression majeure, signant le passage au stade sida

[4,8,17–19].

Le mode de contamination par P. marneffei est mal élucidé. Le

rat de bambou (Rhizomys sp., Cannomys sp.) est le seul hôte naturel

connu de ce champignon mais son rôle de réservoir n’est pas établi.

L’infection se transmet probablement par voie aérienne à partir de

sols humides et contaminés surtout pendant la saison des pluies

de mousson [20,21]. Les manifestations cliniques sont peu spé-

cifiques, les signes les plus évocateurs étant la fièvre, la pâleur,

les lésions cutanées, l’amaigrissement, la lymphadénopathie et

l’hépatomégalie. Certains cas sont pauci-symptomatiques [4,8].

Le diagnostic repose sur la mise en évidence de P. marneffei à

l’examen direct ou en culture à partir des prélèvements cutanés,

sanguins, médullaires ou ganglionnaires. La sensibilité des cultures

varie de 50 % (expectoration) à 76 % (sang), 90 % (peau) et 100 %

(moelle) [8,22]. La sérologie et la PCR peuvent aussi être utilisées,

mais ces techniques sont coûteuses et difficiles à promouvoir dans

les pays émergents [4,7,8,23–29].

Le traitement de référence de la pénicilliose comporte

une phase d’attaque par l’amphotéricine B suivie d’un traite-

ment d’entretien par l’itraconazole [30,31]. Sans traitement,

l’évolution est habituellement fatale. La prophylaxie secondaire

par l’itraconazole à 200 mg/j est indiquée jusqu’à restauration

immunitaire attestée par un taux de CD4 stable et supérieur à

200 cellules/L[32,33]. L’efficacité du traitement dépend de la pré-

cocité du diagnostic [4,8,31].

Malgré sa prévalence élevée, la pénicilliose n’a pas encore fait

l’objet d’étude systématique au Vietnam [5,34]. Haïphong est la

deuxième ville du Vietnam en termes de prévalence de l’infection

VIH/sida avec 339 cas pour 100 000 habitants [35]. Dans une étude

pilote transversale réalisée à Haïphong en 2006, la pénicilliose

représentait 16 % des IO (données non publiées). La présente

étude y a été réalisée pour préciser la place de la pénicilliose

parmi les IO, en décrire les aspects cliniques, diagnostiques et

thérapeutiques.

2. Patients et méthodes

2.1. Site

L’étude a été conduite dans le service des maladies infectieuses

et tropicales de l’hôpital Viet Tiep, Haïphong.

2.2. Population étudiée

Tous les patients infectés par le VIH hospitalisés du 1er juillet

2005 au 30 juin 2008 ayant un diagnostic de pénicilliose confirmé

par le laboratoire ont été inclus. L’enquête était rétrospective pour

les cas hospitalisés jusqu’au 15 février 2008, reposant sur l’analyse

des dossiers et l’interview des patients, et prospective pour les cas

hospitalisés après le 15 février.

2.3. Définition des cas

La séropositivité pour le VIH était détectée par l’un des trois

tests rapides : SD Bioline HIV1/2 3.0 (Standard Diagnostics, Corée),

HIV1/2 Determine (Abbot Japon), HIV1/2 (Pharmatech, États-Unis).

Elle était confirmée par un autre test rapide et par le test Elisa

GenScreen HIV1/2 (Bio-Rad, France). L’examen direct des biop-

sies de lésions cutanées après coloration de Gomori-Grocott ou

Giemsa, révélait des éléments levuriformes, ovales, parfois septés,

typiquement intrahistiocytaires, mesurant 3 à 5 m de diamètre.

Le diagnostic de pénicilliose reposait sur la mise en culture des

biopsies cutanées et/ou l’hémoculture standard sur milieu de

Sabouraud-chloramphénicol (Bio-Rad, France). P. marneffei était

identifié par la diffusion de pigment rouge vif dans la gélose, visi-

ble après 24 heures de culture au revers de la boîte de Pétri, et sur

son caractère dimorphique, filamenteux à 24 ◦C et levuriforme à

37 ◦C. Afin d’éviter tout risque de contamination, en l’absence de

laboratoire de sécurité biologique de classe 3, les cultures étaient

examinées sans réouverture des boîtes dont le couvercle était fermé

à l’aide d’un ruban adhésif.

2.4. Protocole thérapeutique

Le traitement curatif des cas de pénicilliose comportait

l’amphotéricine B à la dose de 0,6 mg/kg par jour pendant deux

semaines, puis l’itraconazole à la dose de 400 mg/j pendant dix

semaines [31]. Il était suivi d’un traitement d’entretien en prophy-

laxie secondaire par l’itraconazole, à la dose de 200 mg/j, prolongé

à vie ou jusqu’à restauration immunitaire.

2.5. Suivi des patients

Les signes cliniques de pénicilliose et d’éventuelles infections

associées étaient enregistrés à l’entrée. L’évolution de la pénicil-

liose sous traitement antifongique a été évaluée selon les critères

suivants :

814 V. Vu Hai et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 812–818

•disparition de la fièvre ;

•amélioration de l’état général : les patients peuvent reprendre

leurs activités quotidiennes ;

•régression des lésions cutanées : les lésions diminuent en taille

et en nombre, aucune nouvelle lésion n’apparaît ;

•guérison des lésions cutanées : aucune lésion en relief, la peau ne

présente plus que des cicatrices planes.

2.6. Considérations éthiques

Le projet s’est déroulé dans le cadre de la prise en charge

habituelle des patients infectés par le VIH, sans intervention sup-

plémentaire, sous la supervision du programme Esther (coopéra-

tion interhospitalière franco-vietnamienne) et avec l’agrément de

la direction de l’hôpital Viet Tiep. Les données recueillies ont été

rendues anonymes pour préserver la confidentialité.

2.7. Analyses statistiques

Les données ont été traitées par le logiciel EpiData 3.1 (The

EpiData Association ; http://www.epidata.dk) et analysées par

le logiciel Stata 9.2 (StataCorp LP ; http://www.stata.com). Les

comparaisons ont été faites par le test Khi2avec un seuil de sig-

nificativité égal à 0,05.

3. Résultats

3.1. Résultats globaux

Au cours des trois années d’étude, 1363 patients infectés par le

VIH ont été hospitalisés, dont 874 (64 %) pour des IO et 94 (6,9 %)

pour une infection à P. marneffei. Par sa fréquence, la pénicilliose

(11 %) se situait au troisième rang des IO classantes après la tuber-

culose (41 %) et la candidose oropharyngée et/ou œsophagienne

(36 %), avant la neurotoxoplasmose (9 %), la cryptococcose (9 %), les

infections à Mycobacterium avium (MAC) (8 %) et la pneumocystose

(5 %).

3.2. Profil général des patients

Les 94 patients, âgés de 23 à 67 ans (moyenne 33 ans), étaient

en majorité de sexe masculin (87 %), chômeurs (62 %), d’un niveau

d’éducation primaire ou secondaire (97 %), d’origine urbaine ou

périurbaine (83 %). Deux tiers avaient été hospitalisés en saison des

pluies, 46 % avaient eu un contact avéré avec le sol et 21 % se souve-

naientavoireudescontactsavecdesratsdebambou.Lesprincipaux

modes présumés d’infection par le VIH étaient l’utilisation de

drogues injectables avec partage des aiguilles (58 %) et les rapports

hétérosexuels non protégés (37 %). Dans 78 % des cas, la pénicil-

liose succédait tardivement à d’autres IO classantes : tuberculose

(49 %), candidose à prédominance oropharyngée (52 %), neurotox-

oplasmose (16 %), pneumocystose (11 %) et infection à MAC (11 %).

La prévalence des co-infections était de 46 % pour le VHC et de 30 %

pour le VHB.

3.3. Caractéristiques cliniques

Le motif d’hospitalisation le plus fréquent était la fièvre (99 %).

La température moyenne à l’admission était de 38,8 ◦C (extrêmes :

37,4–40 ◦C). Il s’agissait d’une fièvre persistante, évoluant depuis

trois à 90 jours (moyenne : 23,5 jours), à recrudescence nocturne

(40 %), accompagnée de frissons (86 %), de myalgies (67 %), de

sueurs (47 %). L’atteinte de l’état général était fréquente avec

fatigue (98 %), amaigrissement (88%) et anorexie (84 %). Des lésions

cutanées étaient présentes dans 86 % des cas (Tableau 1). Il s’agissait

de lésions papulopustuleuses, acnéiformes ou ulcérées, souvent

Tableau 1

Principaux symptômes et signes cliniques de 94 cas de pénicilliose à l’admission

(hôpital Viet Tiep, Haïphong, juillet 2005–juin 2008).

Symptômes Patients

n%

Fièvre 93 98,9

Fatigue 92 97,9

Amaigrissement 83 88,3

Lésions cutanées 81 86,2

Anorexie 79 84,0

Pâleur 72 76,6

Hépatomégalie et/ou splénomégalie 65 69,2

Polyadénopathie (à prédominance cervicale) 64 68,1

Diarrhée 43 45,7

Douleurs abdominales 43 45,7

Toux sèche 34 36,2

Ictère 25 26,6

Ascite 13 13,8

Dyspnée 5 5,3

Total 94 100

à centre ombiliqué (aspect dit de «pseudomolluscum contagio-

sum »), indolores et non prurigineuses, disséminées sur la face, le

tronc et les membres (Fig. 1). Parmi ces patients, trois patients ne

présentaient cliniquement que des douleurs abdominales.

Fig. 1. Lésions cutanées observées au cours de la pénicilliose.

V. Vu Hai et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 812–818 815

Tableau 2

Co-infections des patients atteints de pénicilliose.

Co-infections Nombre de

patients

(n= 78)

Pourcentage (%)

Candidose (surtout buccale) 42 53,8

Tuberculose 19 24,4

Infection à MACa12 15,4

Pneumocystose 4 5,1

Zona 2 2,6

Infection à Herpes simplex 2 2,6

Autres infections bactériennesb10 12,8

aInfection à Mycobacterium avium.

bStaphylococcus aureus (deux cas), Streptococcus pneumoniae (deux cas), Staphy-

lococcus epidermidis (un cas), Samonella typhi (un cas), Samonella paratyphi (un cas),

Escherichia coli (un cas), rickettsiose (un cas), bacille à Gram négatif (un cas).

3.4. Caractéristiques biologiques, microbiologiques et

radiologiques

Le taux moyen de lymphocytes CD4 à l’admission était de

29/mm3(extrêmes : 2–196/mm3). La plupart des patients (87%)

avaient des lymphocytes CD4 inférieurs à 50/mm3.

Les autres perturbations biologiques étaient l’augmentation de

la protéine C-réactive (CRP) (fréquence : 94 %, moyenne : 36 mg/L),

une anémie modérée à sévère (fréquence : 77 %, taux moyen

d’hémoglobine : 9 g/dL), une atteinte hépatique avec élévation

des alanine-aminotransférases (ALAT) (fréquence : 72%, moyenne :

84 UI/L) et de la bilirubinémie (fréquence : 40 %, moyenne :

61 mol/L) ; une hypoprotidémie (fréquence : 27 %, moyenne :

51 g/L).

La radiographie thoracique et l’échographie abdominale ont été

pratiquées systématiquement. Les clichés thoraciques montraient

des lésions pulmonaires chez 29 % des patients, se répartis-

sant en infiltrats réticulonodulaires parenchymateux (67 %) et en

lésions interstitielles (33 %). L’échographie abdominale révélait une

hépatomégalie ou une hépatosplénomégalie (72 %), des ganglions

abdominaux (50 %), une ascite modérée (15 %).

Sur 80 patients présentant des lésions cutanées, 75 (94 %)

avaient des levures visibles à l’examen direct après coloration

de Giemsa ou de Gomori-Grocott, ou cultivables sur milieu de

Sabouraud. Les hémocultures étaient positives dans 90 % des cas.

3.5. Diagnostic et classification

Parmi les 94 patients avec une infection confirmée à P. marneffei,

85 avaient une forme disséminée, neuf une forme localisée cutanée.

Soixante-dix-huit patients (83 %) étaient au stade sida lors de

l’apparition de la pénicilliose, avec des IO dominées par les can-

didoses et la tuberculose (Tableau 2). Parmi les 16 autres cas

(17 %), la pénicilliose a révélé l’infection à VIH chez trois patients,

13 connaissant déjà leur séropositivité VIH.

3.6. Traitement et évolution

Sur ces 94 patients, 68 (72 %) ont bénéficié d’un traitement

antirétroviral, 22 avant l’apparition de la pénicilliose et 46 après.

Pour les patients déjà sous antirétroviraux, le délai moyen entre

le début du traitement antirétroviral et l’apparition de la pénicil-

liose était de 1,5 mois, 86 % des patients ayant débuté le traitement

depuis moins de trois mois. Il s’agissait d’un traitement de pre-

mière ligne (zidovudine ou stavudine + lamivudine + névirapine ou

éfavirenz) pour 67 patients et un traitement de deuxième ligne

(ténofovir + abacavir + lopinavir) chez un patient.

Le traitement curatif de la pénicilliose a pu suivre le schéma

de référence (amphotéricine B relayée par itraconazole) pour

41 patients. Une rupture d’approvisionnement en amphotéricine

B a contraint de traiter les 53 autres patients par l’itraconazole seul

à la dose de 400 mg/j pendant 12 semaines. Le taux de mortalité

était de 17 % et 19 % chez les patients traités respectivement par

amphotéricine B puis itraconazole ou par itraconazole seul. Il n’y

avait pas de différence de terrain entre les deux groupes, en ter-

mes d’âge, d’antécédents, de co-infections ou de profondeur de

l’immunodépression (Tableau 3).

Au total, 75 des patients (80 %) ont guéri et 17 (18 %) sont

décédés, dix de fac¸ on précoce dans les premiers jours suivant

l’admission et sept plus tardivement, dans les quatre à 12 mois

après le diagnostic de pénicilliose (deux patients ont été perdus

de vue). Parmi les 17 patients décédés, neuf avaient une co-

infection sévère (six infections respiratoires, deux encéphalites et

une septicémie à Staphylococcus epidermidis), trois avaient une mal-

adie associée (insuffisance rénale chronique, hémorragie digestive,

hépatite toximédicamenteuse). La mort des patients était directe-

ment attribuable à la pénicilliose dans deux cas et indirectement

dans un cas, le patient étant décédé à la suite d’une réaction de

type IRIS (syndrome de restauration immunitaire). Dans les deux

cas restants, aucune cause précise de décès n’a été identifiée.

Prescrit dans un contexte épidémiologique, clinique et par-

aclinique comparable, le traitement de référence a montré une

meilleure efficacité que la monothérapie par itraconazole en ter-

mes de reprise d’activité quotidienne, de disparition de la fièvre, de

régression et de guérison des lésions cutanées (Tableau 3).

Sur 75 patients qui ont bénéficié d’une prophylaxie secondaire

par itraconazole, quatre (5 %) ont eu une rechute et 11 (15 %) ont

pu arrêter le traitement prophylactique grâce à une restauration

immunitaire après huit à 32 mois de traitement antifongique et

antirétroviral, attestée par un taux de lymphocytes CD4 supérieurs

à 200/L pendant six mois.

4. Discussion

Avec 94 cas de pénicilliose documentés sur une période de trois

ans, cette série est numériquement la plus importante rapportée.

Ellea permis de confirmer la fréquence de cette mycosesystémique,

tropicale et quasi exclusivement asiatique qui se place à Haïphong

au troisième rang des IO au cours du sida, après la tuberculose et

la candidose, mais avant la cryptococcose, à la différence du Cam-

bodge et de la Thaïlande [7]. Elle confirme aussi la survenue tardive

de cette IO au cours du sida : 83 % des patients avaient en effet

déjà présenté une ou plusieurs IO antérieurement à la pénicilliose

et 87 % avaient moins de 50 lymphocytes CD4/mm3. Ces résultats

corroborent ceux d’une étude indienne réalisée en 2002 dans l’état

de Manipur où 25,3 % des patients hospitalisés infectés par le VIH

étaient atteints de pénicilliose, ainsi que des observations simi-

laires faites dans le Nord-Est de la Thaïlande [7,18]. Notons que,

au cours de cette période, aucun cas de pénicilliose n’a été observé

à Haïphong chez des patients non infectés par le VIH ni chez des

patients infectés par le VIH mais immunocompétents.

La recrudescence des cas au cours de la saison des pluies, égale-

ment constatée en Thaïlande, suggère que l’humidité pourrait être

un facteur favorable à la transmission de P. marneffei [20,21]. La plu-

part des patients vus à Haïphong habitent des arrondissements du

centre-ville où n’existent ni bambous, ni rats de bambou. Bien que

45 % d’entre eux aient eu des contacts avec la terre et 21 % avec les

rats de bambou, les sources de contamination par P. marneffei et les

voies de transmission restent pour une grande part inconnues.

Sur le plan clinique, la pénicilliose est en général disséminée

(90 % des cas de cette série). Trois éléments sont évocateurs sans

être spécifiques :

816 V. Vu Hai et al. / La Revue de médecine interne 31 (2010) 812–818

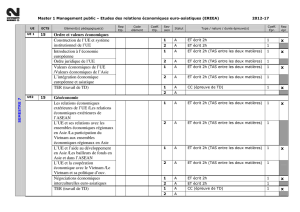

Tableau 3

Caractéristiques des patients et évolution comparée sous traitement de référence par amphotéricine B (amB) suivie par itraconazole (Itra) et sous monothérapie par

itraconazole.

Traitement antifongique p

amB + Itra (n= 39) Itra (n= 53)

Sexe Homme 33 47 0,57

Femme 6 6

Âge moyen (ans) 33,0 (30,6–35,3) 32,7 (31,3–34,1) 0,82

ATCD-ART Oui 11 10 0,29

Non 28 43

AZT/3TC/NVP Oui 8 3 0,05

Non 3 7

AZT/3TC/EFV Oui 1 4 0,10

Non 10 6

D4T/3TC/NVP Oui 1 2 0,48

Non 10 8

D4T/3TC/EFV Oui 1 1 0,94

Non 10 9

ATCD-IO Oui 34 42 0,32

Non 5 11

ATCD-TB Oui 15 20 0,76

Non 19 22

Co-infection à VHB Oui 14 14 0,33

Non 25 39

Co-infection à VHC Oui 21 20 0,12

Non 18 33

Fièvre Oui 39 52 0,39

Non 0 1

Fatigue Oui 37 53 0,10

Non 2 0

Amaigrissement Oui 34 47 0,83

Non 5 6

Lésions cutanées Oui 34 45 0,76

Non 5 8

Anorexie Oui 33 44 0,84

Non 6 9

Pâleur Oui 28 42 0,41

Non 11 11

Hépatomégalie Oui 20 37 0,07

Non 19 16

Splénomégalie Oui 7 18 0,09

Non 32 35

Polyadénopathie Oui 29 33 0,22

Non 10 20

Diarrhée Oui 21 21 0,18

Non 18 32

Douleurs abdominales Oui 15 28 0,17

Non 24 25

Toux sèche Oui 16 18 0,49

Non 23 35

Ictère Oui 10 15 0,78

Non 29 38

Ascite Oui 4 8 0,50

Non 35 45

Dyspnée Oui 2 3 0,91

Non 37 50

Lésions pulmonaires Oui 11 15 0,99

Non 28 38

Échographie abdominale anormaleaOui 30 47 0,13

Non 9 6

6

6

7

7

1

/

7

100%