Vaccination prophylactique et thérapeutique contre le

TRAVAIL ORIGINAL

Vaccination prophylactique et thérapeutique

contre le papillomavirus humain

Prophylactic and therapeutic vaccination

against human papillomavirus

J.-L. Brun

a,*

, D. Riethmuller

b

a

Service de gynécologie–obstétrique, CHU Pellegrin, 33076 Bordeaux, France

b

Service de gynécologie–obstétrique, CHU Saint-Jacques, 25000 Besançon, France

Reçu le 27 octobre 2006 ; avis du comité de lecture le 14 février 2007 ; définitivement accepté le 6 juin 2007

Disponible sur internet le 05 septembre 2007

MOTS CLÉS

Papillomavirus humain ;

Vaccination ;

Cancer du col

Résumé Les papillomavirus humains (HPV) sont nécessaires au développement du cancer du

col utérin. Parmi les 120 génotypes décrits chez l’homme, une quinzaine d’HPV oncogènes à

haut risque sont impliqués dans la cancérisation. L’infection concerne environ trois femmes

sur quatre et est souvent transitoire par la mise en place d’effecteurs immunitaires aboutis-

sant à la clairance virale. Ce phénomène a permis la mise au point d’un vaccin. Les vaccins

prophylactiques sont élaborés à partir de pseudoparticules virales L1 non infectantes, bien

tolérées et très immunogènes. Elles empêchent l’infection virale par la production d’anticorps

secondairement transsudés au niveau génital (immunité humorale). Les génotypes à haut

risque retenus dans les vaccins Gardasil

®

et Cervarix

®

sont les HPV-16 et 18, responsables de

70 % des cancers. Ils préviennent l’infection à HPV et les lésions cervicales et périnéales viro-

induites dans plus de 90 % des cas. Les vaccins thérapeutiques, formés à partir de peptides

libres, de protéines ou de bactéries recombinantes, de plasmides ADN ou de cellules dendriti-

ques, sensibilisent les cellules immunocompétentes (immunité cellulaire). Inefficaces dans les

cancers du col, ils permettent une régression des dysplasies cervicales dans environ 50 % des

cas. Ils restent du domaine de la recherche, contrairement aux vaccins prophylactiques dispo-

nibles.

© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS

Human papillomavirus;

Vaccination;

Cervical cancer

Abstract Human papillomavirus is a necessary cause for the development of cervical cancer.

Cervical cancer is attributed to 15 high-risk oncogenic HPV among the 120 genotypes present

in human. The infection affects about 3 out of 4 women and is often transient thanks to

immunological modulators leading to viral clearance. This characteristic made it possible to

develop vaccines. Prophylactic vaccines are made of virus-like particles L1, non infectious,

well tolerated and highly immunogenic. They prevent from viral infection by producing anti-

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction 36 (2007) 631–641

*

Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [email protected] (J.-L. Brun).

0368-2315/$ - see front matter © 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

doi:10.1016/j.jgyn.2007.06.005

bodies, which are secreted throughout the genital mucosa (humoral immunity). High-risk

oncogenic HPV-16 and 18, responsible for 70% of cervical cancer, are included in Gardasil

®

and

Cervarix

®

. Both vaccines prevent from HPV infection and related cervical and perineal lesions

in more than 90% of the cases. Therapeutic vaccines are made of epitope peptides, recombi-

nant proteins and bacteria, plasmid DNA or dendritic cells. All sensitize immunocompetent

cells (cellular immunity). Ineffective in cervical cancers, they induce the regression of cervi-

cal dysplasia in about 50% of the cases. They are still under research and development, in

opposition to prophylactic vaccines, which are available.

© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

De nombreuses approches vaccinales ont récemment été

développées pour lutter contre les infections génitales à

papillomavirus humain (HPV), dont certaines sont impli-

quées dans la carcinogenèse du col utérin. L’objectif de

cette revue est de reporter les différents essais cliniques

publiés à ce jour ayant conduit au développement des vac-

cins prophylactiques et thérapeutiques et de discuter la

place qu’ils pourraient avoir dans l’avenir.

Cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus, second cancer de la femme

dans le monde, est responsable d’environ 250 000 décès

par an au niveau mondial [1].

En France, le cancer du col est au huitième rang des can-

cers de la femme, mais reste le deuxième cancer de la

femme jeune. En 2000, 3400 nouveaux cas étaient déclarés

et environ 1000 décès annuels sont rapportés à ce cancer

[2].

Le cancer du col est quasi inexistant avant 20 ans et

atteint son incidence maximale de 20 pour 100 000 chez

les femmes de 40 ans. L’incidence se stabilise ensuite

autour de 17 pour 100 000 jusqu’aux âges les plus avancés

[2].

Le dépistage des anomalies cytologiques par le frottis

cervical a permis, au cours des 20 dernières années, une

réduction de l’incidence de ce cancer de près de 3 % par

an [2].

Les HPV dits à « haut risque » sont rencontrés dans plus

de 99 % des cancers du col utérin [3]. Ce cancer est la pre-

mière démonstration dans l’espèce humaine du caractère

viro-induit obligatoire d’une tumeur solide. Les deux géno-

types les plus fréquemment rencontrés sont les HPV-16 et

18, associés respectivement à environ 50 et 20 % des can-

cers du col [3–5]. Des cofacteurs existent, tels que les défi-

cits immunitaires, le tabagisme, la contraception orale, la

multiparité, etc. [6,7]. Mais l’agent nécessaire, bien que

non suffisant, est l’HPV à haut risque.

Infections à HPV

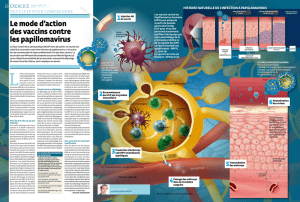

Les HPV appartiennent à la famille des papillomaviridae.

Ces petits virus sont constitués d’une capside icosaédrique

de 45 à 55 nm de diamètre formée de 72 capsomères. Le

génome viral d’environ 8000 paires de bases se présente

sous la forme d’ADN circulaire bicaténaire, dont seul un

brin est codant et comporte trois régions : la région précoce

E(early) codant des protéines non structurales (E1 à E7)

dont les oncoprotéines, la région tardive L (late) codant

des protéines structurales dont les protéines de capside

(L1 et L2) et enfin une région non codante de régulation

URR (upstream regulation region)(Fig. 1).

Les HPV possèdent une spécificité d’hôte très étroite.

Plus de 120 génotypes ont été retrouvés chez l’être

humain. Ils sont répartis en différents types phylogéniques

en fonction de leur pourcentage de concordance nucléoti-

dique et de leur tropisme cutané ou muqueux (génital,

anal, oral). Quarante ont un tropisme génital et 15 sont

oncogènes (à haut risque), responsables des dysplasies et

cancers du col utérin, de l’anus et de la vulve. Ces 15

virus, détectables par les techniques de biologie molécu-

laire (Capture d’hybrides, PCR), sont classiquement répartis

en type α9 (16,31,33,35,52,58), α7 (18,39,45,59) ou non

α7-α9 (51,56,66,68,73).

Figure 1 Structure du génome viral de l’HPV et rôle des pro-

téines virales. E1 : réplication ; E2 : réplication et régulation

de la transcription ; E4 : maturation et relargage des virions ;

E5 : prolifération cellulaire ; E6 : dégradation de p53 (Immorta-

lisation et transformation de la cellule hôte) ; E7 : dégradation

de pRb (Immortalisation et transformation de la cellule hôte) ;

L1 : protéine majeure de capside ; L2 : protéine mineure de

capside ; URR : région de régulation non codante.

Figure 1 Structure of HPV genome and role of viral proteins.

J.-L. Brun, D. Riethmuller632

Les infections à HPV sont les infections sexuellement

transmissibles les plus fréquentes, car leur contagiosité

est élevée. Dans la population finlandaise, le risque pour

une femme de contracter un HPV au cours de sa vie sexuelle

est de 79 % [8]. Dans un groupe de jeunes étudiantes amé-

ricaines, 60 % ont eu au moins un épisode d’infection à HPV

avant ou pendant un suivi de trois ans [9].

Ces infections sont le plus souvent asymptomatiques et

transitoires. Dans une minorité de cas, le portage viral per-

siste au-delà d’une année qui est le délai moyen de la clai-

rance virale. Cela favorise l’intégration virale au sein des

cellules épithéliales, à l’origine d’une possible transforma-

tion tumorale. En effet, toutes ces anomalies du tissu épi-

thélial ne progressent pas. L’évolution potentielle vers le

cancer demande de nombreuses années et passe par diffé-

rents stades d’anomalies histologiques intraépithéliales

préinvasives. Seules les lésions intraépithéliales de haut

grade ou néoplasies intracervicales (CIN) 2 et 3 sont à

risque de cancer invasif [10].

Les HPV dits « à bas risque » sont responsables de patho-

logies génitales non malignes et non dégénératives. Les

génotypes 6 et 11 sont à l’origine de 90 % des condylomes

acuminées anogénitaux [11]. Ils sont aussi impliqués dans la

papillomatose orale et laryngée. En France, 300 000 à

600 000 individus sont atteints de condylomes acuminés et

le nombre annuel d’épisodes traités varie entre 180 000 et

200 000 [12]. Ces lésions affectent surtout les gens jeunes

et leur diagnostic clinique est le plus souvent aisé. Le trai-

tement est, en revanche difficile avec un taux de récidives

élevé. Le retentissement psychologique est important et il

n’existe pas de moyen de prévention efficace comme par

exemple, le préservatif [13].

Par leur fréquence et le risque de lésions précancéreu-

ses, voire de cancer du col qu’elles induisent, les infections

à HPV représentent un important problème de santé

publique.

Approches vaccinales

Pour lutter contre l’infection HPV et/ou ses conséquences,

deux approches vaccinales différentes ont été

développées : la vaccination prophylactique cherche à évi-

ter l’infection virale en protégeant l’individu par la produc-

tion d’anticorps (immunité humorale), alors que la vaccina-

tion thérapeutique a pour objectif d’entraîner la guérison

des lésions histologiques viro-induites par sensibilisation

de cellules immunocompétentes (immunité cellulaire). Le

développement avancé de la vaccination prophylactique

permet une mise à disposition en 2007, alors que la vacci-

nation thérapeutique en est encore aux stades d’essais cli-

niques.

Vaccination prophylactique

Les vaccins prophylactiques ont pour objectif d’induire la

production d’anticorps neutralisants dirigés contre la cap-

side virale. Ces anticorps doivent être présents au niveau

de la muqueuse et des sécrétions cervicovaginales avant la

première exposition au virus. Les vaccins antiviraux sont

classiquement basés sur une atténuation ou une inactiva-

tion virale, voire des antigènes purifiés. Cette stratégie

n’est pas applicable pour l’HPV, car ce dernier n’est pas

cultivable et le génome viral contient des oncogènes (E6

et E7). L’approche choisie a été de cibler les protéines de

la capside virale. Cette démarche n’a été rendue possible

que grâce à la découverte de la propriété d’autoassemblage

en grande quantité de la protéine majeure de capside L1

dans différents systèmes eucaryotes [14]. Cela permet la

formation de pseudoparticules virales VLP (virus-like-parti-

cles). Les VLP ne contiennent pas de génome viral, ont la

même morphologie que celle des virions, sans caractère

pathogène, et sont capables d’induire la production de

titres élevés d’anticorps neutralisants dirigés contre la pro-

téine L1 [15]. Les VLP sont produites par l’insertion du gène

L1 (gène indemne de séquence oncogène) dans des cellules

d’insectes (infectées par des baculovirus) ou dans des levu-

res (saccharomyces cerevisiae). L’adjonction de la protéine

mineure de capside L2 augmente la quantité de VLP assem-

blées, mais pas le caractère immunogène de la particule

[16].

Ces vaccins VLP concernent un ou plusieurs types d’HPV

et leur efficacité a été évaluée dans des essais rapportés

dans le Tableau 1.

Vaccin monovalent HPV-16

Les vaccins, basés sur la technologie des VLP L1, ont montré

dès 2001 des résultats encourageants sur la protection des

infections HPV et des lésions cytohistologiques induites

[17]. Mais, le véritable espoir vaccinal a vu le jour en 2002

après la publication d’une étude randomisée en double insu

sur un vaccin monovalent HPV-16 [18]. Elle concerne 2392

femmes de 16 à 23 ans ayant reçu, par voie intramuscu-

laire, trois doses de vaccin VLP L1 HPV-16 ou un placebo.

Le schéma d’administration était zéro, deux et six mois.

Les effets indésirables étaient identiques dans les groupes

vaccinés et placebo. Le suivi moyen était de 17,4 mois.

Aucune infection, ni dysplasie n’était observée dans le

groupe vaccin, alors qu’une infection persistante à HPV-16

survenait chaque année chez 3,8 % des femmes du groupe

placebo (dont neuf cas de CIN). Ce travail a jeté les bases

de la vaccination monovalente contre HPV-16, efficace à

100 % et bien tolérée.

Le suivi à plus long terme de cette cohorte a permis de

confirmer l’efficacité de VLP L1 HPV-16, puisque la fré-

quence des infections à HPV-16 était significativement

réduite chez les femmes vaccinées par rapport au groupe

placebo [19]. En effet, 40 mois après la réalisation du pro-

gramme complet de vaccination, 111 cas d’infections à

HPV-16 et 12 CIN 2/3 ont été détectés dans le groupe pla-

cebo (n= 750), contre sept et zéro cas respectivement dans

le groupe vaccination (p< 0,01). L’efficacité vaccinale était

donc de 94 %, IC 95 % : 88–98 % sur la prévention des infec-

tions persistantes à HPV-16 et de 100 %, IC 95 % : 65–100 %

sur la prévention des lésions intraépithéliales de haut

grade. En termes d’immunogénicité, le titre moyen des

anticorps anti-HPV-16 était bas (< 5 mMU/ml) et stable

dans le groupe placebo, alors qu’il était significativement

augmenté dans le groupe vacciné avec un pic à la fin du

programme vaccinal au septième mois (> 1000 mMU/ml),

puis une phase en plateau (> 100 mMU/ml) stable sur

48 mois.

Vaccination prophylactique et thérapeutique contre le papillomavirus humain 633

Les travaux actuels n’ont pas encore mis en évidence un

épitope conformationnel immunogène commun à la quin-

zaine de génotypes à haut risque impliqués dans la carcino-

genèse. L’objectif vaccinal est de permettre la meilleure

prévention de l’infection par les génotypes les plus fré-

quemment retrouvés dans les cancers du col de l’utérus.

Or, il n’est pas possible à ce jour de mettre plus de quatre

valences différentes dans un vaccin du fait de la complexité

de mise en œuvre et des contrôles drastiques de qualité. La

protection sera donc forcément incomplète et cela ne

remet pas en cause le dépistage. Toutefois, du fait de la

répartition génotypique, la protection contre les HPV de

génotype 16 et 18 devrait amener une diminution d’au

moins 70 % du risque de cancer cervical [5] (Fig. 2).

Deux vaccins utilisant la technologie des VLP L1 sont

actuellement parvenus à un stade de développement

clinique avancé (phase III) dont les derniers résultats sont

très concluants : un vaccin bivalent Cervarix

®

(GlaxoSmith-

Kline, Rixensart, Belgique ; MedImmune, Gaithersburg,

Maryland) dirigé contre les HPV-16 et 18 ; un vaccin quadri-

valent Gardasil

®

(Merck/Sanofi Pasteur MSD, West Point,

Pennsylvanie) dirigé contre les HPV-16 et 18, ainsi que les

HPV à bas risque 6 et 11.

Vaccin bivalent HPV-16 et 18

Dans une étude randomisée en double insu, 1113 femmes

de 15 à 25 ans ont reçu trois doses de vaccin VLP L1 HPV-

16 et 18 Cervarix

®

ou un placebo [20]. Le schéma d’admi-

nistration était zéro, un et six mois. Les effets indésirables

n’étaient pas différents dans les deux groupes. Une évalua-

Tableau 1 Caractéristiques et résultats des essais randomisés de vaccination prophylactique

Table 1 Characteristics and results of randomized trials on prophylactic vaccination

Étude Koutsky [18] Mao [19] Harper [20] Harper [21] Villa [22]

Types de VLP L1 HPV 16 16 16, 18 16, 18 6, 11, 16, 18

Adjuvant Aluminium Aluminium ASO4 ASO4 Aluminium

Laboratoire MSD MSD GSK GSK MSD

Sites d'étude USA USA USA, CA, BR USA, CA, BR USA, EU, BR

Âge des patientes (ans) 16–23 16–23 15–25 15–25 16–23

Calendrier vaccinal (mois) 0–2–60–2–60–1–60–1–60–2–6

Patientes randomisées (n) 2392 2391 1113 776 552

Protocole respecté (n) 1533 1505 721 694 468

Durée du suivi (ans) 1,5 3,5 1,5 4,5 2,5

Infections persistantes

Vaccin/placebo (n) 0/41 7/111 0/7 0/7 4/36

Efficacité [% (IC 95 %)] 100 (90–100) 94 (88–98) 100 (47–100) 100 (34–100) 90 (71–97)

Lésions intraépithéliales

Vaccin/placebo (n) 0/9 0/12 2/27 0/8 0/3

Efficacité [% (IC 95 %)] 100 (90–100) 100 (65–100) 93 (70–98) 100 (42–100) 100 (16–100)

VLP-HPV : particules pseudovirales du papillomavirus ; MSD : Merck/Sanofi Pasteur ; GSK : GlaxoSmithKline ; USA : États-Unis ; CA : Canada ; BR :

Brésil ; EU : Europe ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.

Figure 2 Répartition (%) des cancers du col attribués aux génotypes HPV les plus fréquents [5].

Figure 2 Percentages of cervical cancer cases attributed to the most frequent HPV genotypes [5].

J.-L. Brun, D. Riethmuller634

tion était faite à 18 et 27 mois. L’efficacité vaccinale était

de 100 %, IC 95 % : 47–100 % sur la prévention des infections

persistantes à HPV-16 et 18 lorsque le protocole était res-

pecté (p= 0,007) et de 95 %, IC 95 % : 64–99 % en intention

de traiter (p< 0,001). L’efficacité était de 93 %, IC 95 % :

70–98 % sur les anomalies cytologiques induites par les

HPV-16 et 18 (p< 0,001).

Le suivi de cette cohorte jusqu’à 4,5 ans confirme

l’excellente protection vis-à-vis des infections à HPV-16 et

18 et la bonne tolérance du vaccin [21]. Elle rend aussi

plausible l’hypothèse d’une réaction protectrice croisée

entre les différents génotypes oncogéniques. Plus de 98 %

des femmes ont développé des anticorps anti-HPV-16 et 18

dès le septième mois, avec un maintien de cette immunité

humorale au-delà de quatre ans. L’efficacité vaccinale était

de 94 %, IC 95 % : 63–100 % sur la prévention des infections à

HPV-16 et 18 persistant pendant six mois (p< 0,001) et de

100 %, IC 95 % : 34–100 % sur celles persistant pendant

12 mois (p= 0,006). L’efficacité était de 100 %, IC 95 % :

42–100 % sur les anomalies cytologiques supérieures à CIN

1 induites par HPV-16 et 18 (p= 0,003) et de 59 %, IC

95 % : 1–84 % pour les lésions induites par les 15 types

d’HPV à haut risque détectés par capture d’hybrides

(p= 0,032). En effet, l’HPV-45, phylogénétiquement proche

de l’HPV-18, semble être aussi couvert par ce vaccin biva-

lent avec une efficacité de 94 %, IC 95 % : 63–100 %. L’infec-

tion par HPV-31, phylogénétiquement proche de l’HPV-16,

est diminuée de 55 %, IC 95 % : 12–78 %. Les HPV-31 et 45

étant responsables à l’échelle mondiale de près de 10 %

des cancers du col de l’utérus, le taux de réduction de can-

cer par la vaccination serait plus proche des 80 % que des

70 % espérés initialement, si ces réactions de protections

croisées se confirmaient.

Vaccin quadrivalent HPV-6, 11, 16, 18

L’efficacité et la tolérance du vaccin quadrivalent ont été

démontrées dans une étude de phase II randomisée en

double insu incluant 552 femmes âgées de 16 à 23 ans [22].

Elles ont reçu trois doses de vaccin VLP L1 HPV-6, 11, 16,

18 Gardasil

®

ou un placebo par voie intramusculaire. Le

schéma d’administration était zéro, deux et six mois. Les

effets indésirables n’étaient pas différents dans les deux

groupes. Une évaluation était faite à 36 mois. Lorsque le

protocole était respecté, l’efficacité vaccinale était de

90 %, IC 95 % : 71–97 % sur la prévention des infections per-

sistantes à HPV-6, 11, 16, 18 et de leurs conséquences

(p< 0,001). Elle était respectivement de 89 %, IC 95 % :

70–97 % pour les infections persistantes (p< 0,001) et de

100 %, IC 95 % : 16–100 % pour les lésions cliniques

(p= 0,015), qu’ils s’agissent des CIN ou des verrues génita-

les. L’efficacité dépendait peu du type viral : elle était de

100 % pour les HPV-6 et 11, de 86 % pour l’HPV-16 et de 89 %

pour l’HPV-18.

En termes d’immunogénicité, les taux des anticorps anti-

HPV-6, 11, 16 et 18 au bout de deux mois étaient 12 à 26

fois plus élevés qu’avant vaccination, puis diminuaient sen-

siblement pour atteindre une phase en plateau (de l’ordre

de 100 mMU/ml) stable sur 36 mois [23]. En revanche, le

titre moyen des anticorps anti-HPV restait bas

(< 5 mMU/ml) dans le groupe placebo. Par ailleurs, les titres

obtenus après vaccination étaient significativement plus

élevés chez les adolescentes que chez les femmes adultes,

ce qui laisse présager une prévention efficace dès le plus

jeune âge.

Particularités des différents vaccins

Le vaccin quadrivalent permet une excellente protection

contre les condylomes acuminés puisque les génotypes 6

et 11 inclus dans le vaccin sont responsables de 90 % des

verrues génitales [11]. Les condylomes acuminés ne repré-

sentent pas une pathologie grave au sens vital, mais restent

un véritable problème de santé publique par ses implica-

tions psychologiques non négligeables, ses traitements sou-

vent multiples et ses récidives fréquentes. Par ailleurs, cer-

taines lésions intraépithéliales de bas grade sont induites

par ces génotypes à bas risque. Ainsi, ce vaccin pourrait

diminuer plus largement le nombre de frottis de bas grade

lors du dépistage postvaccinal. Enfin, la promotion du vac-

cin HPV implique une information des parents sur la préven-

tion des infections sexuellement transmises, en plus de

celle sur la prévention du cancer du col.

Le vaccin bivalent utilise un adjuvant original le ASO

4

qui

aurait la particularité de stabiliser les pseudoparticules

virales au cours du stockage et d’induire un pic de titre

d’anticorps avec de plus faibles doses d’antigènes, ce qui

a déjà été démontré avec le vaccin hépatite B [24]. Enfin,

le taux intéressant de protection croisée serait lié à l’adju-

vant [21]. Il faudra, toutefois, attendre le résultat des lar-

ges études en cours avec le vaccin quadrivalent qui utilise

comme adjuvant un classique sel d’aluminium, avant de

conclure à l’avantage du vaccin bivalent en termes de réac-

tions croisées.

Vaccination thérapeutique

Le but de la vaccination thérapeutique est de sensibiliser

les cellules immunocompétentes pour neutraliser l’infec-

tion HPV déjà installée et faire régresser les lésions précan-

céreuses, voire les cancers du col utérin.

Les vaccins thérapeutiques peuvent être formés à partir

de peptides libres, de protéines recombinantes, de virus ou

de bactéries recombinants associés à des gènes codant pour

certains types d’HPV, à partir de fragments de plasmide

ADN ou de cellules dendritiques sensibilisées par des anti-

gènes viraux. Tous stimulent l’immunité T cellulaire en pré-

sentant les antigènes vaccinaux à la surface des cellules qui

les ont intégrés en association avec les molécules HLA de

classe I ou II afin de stimuler respectivement les lymphocy-

tes T CD8+ et CD4+.

Les principales études évaluant l’efficacité vaccinale

chez les femmes ayant une lésion intraépithéliale de haut

grade sont rapportées dans le Tableau 2.

Vaccins peptidiques

Les vaccins peptidiques ont été testés chez des femmes

ayant une lésion cervicale intraépithéliale de haut grade

ou un cancer invasif dans des études de phase I-II [25,26].

Ces peptides codés par le gène E7 de l’HPV-16 sont immu-

Vaccination prophylactique et thérapeutique contre le papillomavirus humain 635

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%