Telechargé par

marie8313.pietri

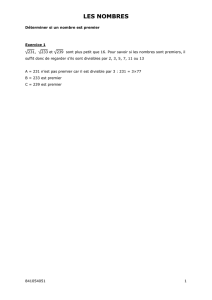

Cap Maths CE2 : Guide de l'enseignant - Hatier