Chapitre 2 : Réservoirs et châteaux d’eau

1. Généralités :

Les réservoirs sont des ouvrages destinés au stockage des liquides. On peut distinguer

deux types de parois : les parois planes et les parois de révolution.

1-Les ouvrages à parois planes, les réservoirs parallélépipédiques, piscines…. présentent

les caractéristiques suivantes :

- Coffrage plus facile à exécuter et économique,

- Calcul de dalles à chargement trapézoïdal et aux conditions d’encastrement variables,

- Ferraillage par quadrillage.

2- les ouvrages de révolution, les réservoirs cylindriques, tronconique, coupoles, voutes

ont les caractéristiques suivantes :

- Coffrage courbe ou gauche, difficile à réaliser,

- Calculs de révolution plus simples, en général,

- Ferraillage avec espacements variables des aciers.

Les ouvrages surélevés destinés au stockage de l’eau sont habituellement désignés sous

le nom de châteaux d’eau.

Ces ouvrages sont en général, exclus du domaine d’application des règles BAEL, font

l’objet de règles spécifiques pour la conception, leur calcul et leur exécution. Un texte

réglementaire applicable à ce genre d’ouvrages est le fascicule 74 du CCTG.

2. Principales dispositions :

2.1. Classes d’étanchéité :

On considère 4 classes :

Classe L'étanchéité set assurée par:

- A

- B

- C

- La structure elle-même seule (fc28 ≥ 25 MPA ; ft28 ≥ 2.1 MPA

; dosage ciment ≥ 350 kg/m3

- La structure elle-même seule, plus un revêtement

d'imperméabilisation (1) ;

- Un revêtement d'étanchéité (2) adhérent ou indépendant (la

structure assurant uniquement une fonction mécanique).

- D - Pour les ouvrages préfabriqués d'étanchéité de classe A, B ou

C, prévoir un traitement particulier des joints de construction.

(1) Revêtement d'imperméabilisation : écran intérieur adhérant au support pouvant assurer

l'étanchéité mais ne résistant pas à la fissuration du support (ex : enduit a la base

mortier hydraulique hydrofugé, enduit de peinture, revêtement à base de résine).

(2) Revêtement d'étanchéité : revêtement plastique, élastoplastique ou élastique appliqué à

la l'intérieure de la structure, adhérant ou non et devant pouvoir s’adopter aux légères

déformations.

2.2. Actions à prendre en considération :

Ces actions comprennent :

1-Des actions permanentes :

- Poids propre, poids de la superstructure, poids des équipements fixes,

- Eventuellement poids et poussées des terres,

- Poids et pressions de l’eau extérieure à l’ouvrage, si le niveau de la nappe phréatique

est quasi-fixe.

- Déformations imposées : tassements différentiels, retrait.

2- des actions variables :

- Poids et poussées du liquide contenu (Q), le cas de l’ouvrage vide(Q=0) est

également à considérer.

- Charges climatiques : vent(W) et neige(Sn),

- Charges dues à l’exploitation de l’ouvrage, à l’entretien et au fonctionnement des

installations,

- Variation des poussées de l’eau extérieure à l’ouvrage,

- Charges éventuelles sur le terrain avoisinant,

- Effets thermiques,

- dépressions et surpressions.

3- des actions accidentelles :

- séismes,

- crues,

- chocs.

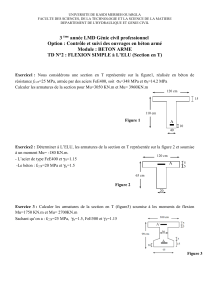

2.3. Combinaisons d’actions :

Les combinaisons d’actions à utiliser dans les calculs sont résumées dans l tableau

suivant :

ELU – fondamentales 1.35 G + 1.5 (Q + Ѱ0 T) + W' (et/ou Sn)

1.35 G + 1.5 W' (et/ou Sn) + 1,3 (Q + Ѱ0 T)

G + 1.5 W' (et/ou S

n

) + 1,3 Ѱ

0

T

ELU – accidentelles G + Q +S

i

+ 0,6 T

ELS G + Q + T

G + W' (et/ou S

n

) + 0,6 T

G = charges permanentes

Q = charges variables autres que vent,

neige, température.

Sn = neige

W = vent des règles NV65

W' = 1,2 fois le vent normal des Règles NV65

Si = charges accidentelles

T = température

Ѱ0 = 0,6

2.4. Etat-limite d’ouverture des fissures :

Cet état concerne deux vérifications :

1- Limitation de la contrainte des aciers tendus :

Les parois en contact avec un liquide, avec ou sans revêtement d’étanchéité , la fissuration

est considérée comme étant très préjudiciable et l’état limite d’ouverture des fissures

représente toujours la condition la plus contraignante pour la détermination des armatures.

On recommande la contrainte de traction des armatures HA FeE500

𝜎S ≤ α

+ β η ≤ min (250, 90 ηft₂₈ ) MPa, où :

- ft28 (MPa) : résistance caractéristique du béton en traction à 28 jours,

- ϕ : diamètre de la plus grosse des barres tendues prises en compte dans le calcul,

- η : coefficient de fissuration de l’armature,

- α : coefficient dépendant de la fonction dévolue à la paroi en béton et de la nature du

revêtement intérieur, α= 240 dans le cas général où le béton doit jouer à la fois le rôle

de structure mécanique et d’étanchéité,

- la borne 90 ηft₂₈ correspond à la contrainte limite imposée par les règles BAEL

lorsque la fissuration est très préjudiciable. Elle est atteinte lorsque ϕ ≥ ( α/90)²mm.

Pour α=240 →ϕ ≥ 7 mm.

Au cas où l’ouvrage enterré est exposé à un environnement agressif (eau de mer, eau

saumâtre ….), la limite de la contrainte d’acier σs est majorée de 30η MPa.

2- Contrainte de traction limite du béton :

La contrainte de traction du béton en service, calculée sur la section rendue homogène doit

être :

𝜎

b ≤ 1.1 θ ft28 où :

- θ =1 en traction simple

- θ = 1+ ⁰

⁰ en flexion composée si

e0 ≤ h0

- θ =

dans les autres cas

avec :- e0 = excentricité =

- h

0

= épaisseur de la paroi

Remarque : dans les zones comprimées par flexion, la contrainte de compression du beton est

limitée conformément aux règles BAEL.

3. Calcul des réservoirs :

3.1. Réservoirs parallélépipédiques :

1. Principe de calcul :

Pour le cas de ces ouvrages, les parois verticales sont en principe calculées comme des

dalles sous charge hydrostatique. Cependant, il faut tenir compte des liaisons avec les

parois adjacentes, le radier et la couverture du réservoir.

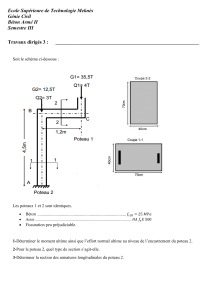

Une méthode approchée est utilisée consistant à considérer que le réservoir est formé par

des cadres horizontaux superposés de 0.5m à 1.0m de hauteur.

De façon générale, le cadre de cotés a et b (a≤ b) et de 1.0m de hauteur est soumis aux

pressions internes qa sur le coté a et d’épaisseur ea et qb sur le coté b, d’épaisseur eb , on

aura les diagrammes des moments et réactions suivants :

Au niveau des angles, s’exerce un moment :

b

e

k

a

e

k

kk

kbqkaq

M

b

b

a

a

ba

bbaa

a

12

12

12

3

3

22

Les moments au milieu de chaque coté sont obtenus en considérant que le cote est une poutre

simplement appuyée soumise à une charge uniformément répartie qa( ou qb) et des moments

Ma aux deux extrémités.

Pour un réservoir, si z’ est la cote de profondeur de la base du cadre, comptée depuis le niveau

maximal du liquide stocké, la pression à la base du cadre est telle que qa=qb=q, avec

q= 103. z’ et si ea=eb on aura

ba

baq

Ma

12

33

Chaque paroi est ainsi soumise à la flexion composée avec un effort de traction. La traction

est due aux réactions d’appuis des deux parois qui lui sont reliées.

N= -q a /2 dans la paroi de dimension b

N= -q b/2 dans la paroi de dimension a.

La section d’armature à prévoir pour chaque cadre considéré est :

ss

N

z

M

A

2

avec

sbc

sbc

dz

15

10

.

Où - σbc est la contrainte limite du béton en compression

-σs est la contrainte limite de l’acier.

2- Dispositions constructives minimales :

- L’épaisseur des parois mouillées ne doit pas être inférieure à 12 cm.

- Le diamètre minimal des armatures doit être tel que :

6 mm≤ ϕ ≤ h0/10 ; h0 étant l’épaisseur de la paroi (mm).

- Les armatures de répartition doivent avoir une section au moins égale au quart de

celle des armatures principales.

6

6

7

7

1

/

7

100%