Enfance

Le trajet au sol : une épreuve de structuration spatiale

Myriam Pradet, Maria De Agostini, René Zazzo

Abstract

There is a plurality of spaces, constructed and organized progressively during infancy. The different tests which permit the

assessment of space do not attain the same spatial reality, a reality that elsewhere can not be demonstrated independently of

the mode of expression demanded by the test. The route-finding test presented in this article, consists of reproducing, moving

from one point to another (point = round target fixed on the floor), the route represented graphicaly. The route-finding test is a

new way, for the clinician, to explore the spatial abilities seldom studied.

Résumé

Il existe une pluralité d'espaces construits et organisés progressivement au cours de l'enfance. Les divers tests qui permettent

d'appréhender l'espace n'atteignent pas tous la même réalité spatiale, réalité qui, par ailleurs, ne peut pas se manifester

indépendamment des moyens d'expression sollicités par le test. L'épreuve du trajet au sol, présentée dans l'article, consiste à

reproduire, en se déplaçant d'un point à l'autre (point = rond fixé au sol), un parcours représenté graphiquement. Le test du

trajet au sol est un nouveau moyen à la disposition du clinicien pour explorer des capacités spatiales peu étudiées.

Citer ce document / Cite this document :

Pradet Myriam, De Agostini Maria, Zazzo René. Le trajet au sol : une épreuve de structuration spatiale. In: Enfance, tome 35,

n°1-2, 1982. Stratégies de l'enfant et activités finalisées. pp. 61-74;

doi : https://doi.org/10.3406/enfan.1982.2773

https://www.persee.fr/doc/enfan_0013-7545_1982_num_35_1_2773

Fichier pdf généré le 10/05/2018

ENFANCE.

N°

1-2-1982,

page

61

à

74

Le

trajet

au

sol

Une

épreuve

de

structuration

spatiale

par

Myriam

PRADET?

Maria

DE

AGOSTINI?*

René

ZAZZO***

Le

psychologue

clinicien

dispose

déjà

de

nombreuses

épreuves

pour

l'évaluation

des

capacités

d'organisation

ou

de

structuration

spatiale.

Alors

pourquoi

une

épreuve

de

plus

:

celle

que

nous

présentons

ici

sous

le

nom

de

trajet

au

sol

(traduction

libre

du

terme

anglais

route-finding)

.

Il

faut

d'abord

dire

qu'il

en

est

de

l'espace

comme

de

toutes

les

notions

générales

(temps,

intelligence,

socialisation,

par

exemple)

que

la

science

psychologique

tend

à

définir,

et

que

le

psychologue

clinicien

utilise

dans

l'état

actuel

de

nos

connaissances

et

de

nos

techniques.

Le

mot

désignant

cette

notion

recouvre

en

fait

des

réalités

fort

diverses

plus

ou

moins

bien

connues

et

certaines

probablement

ignorées.

L'espace

à

trois

dimensions

dans

lequel

nous

percevons

les

objets

et

organisons

les

directions,

dans

lequel

nous

nous

déplaçons

et

nous

agissons

est

un

autre

espace

que

celui

de

notre

corps

propre,

même

s'ils

procèdent

tous

deux

d'une

genèse

commune.

L'espace

à deux

dimensions,

notamment

celui

de

la

feuille

de

papier

sur

laquelle

l'enfant

va

apprendre

à

dessiner

et

à

écrire,

est

encore

autre

chose

:

espace

sans

volume,

il

est

le

résultat

d'une

abstraction,

il

suppose

toujours

plus

ou

moins

une

capacité

de

représentation,

de

symbolisation.

Il

est

sans

doute

propre

à

notre

espèce

alors

que

l'espace

de

perception

et

d'action

appartient,

sous

des

modalités

variables,

à

toutes

les

espèces

animales.

S'agissant

de

cet

espace

à

trois

dimensions

d'autres

distinctions

seraient

encore

à

faire.

Nous

savons

que,

depuis

une

bonne

dizaine

d'années,

les

psycho-physiologistes

(notamment

Jacques

PAILLARD,

en

France)

ont

été

amenés

à

distinguer

l'espace

des

lieux

(directionnel)

et

l'espace

des

objets,

dualité

d'espaces

que

l'animal

construit

par

ses

activités

au

cours

de

la

prime

enfance,

en

même

temps

qu'il

organise

l'espace

proprioceptif

du

corps

propre

(1).

Ce

que

l'expérimentation

comportementaliste

a

mis

en

évidence

est

vérifié,

d'une

certaine

façon,

par

la

physiologie

du

système

nerveux

:

deux

systèmes

cérébraux

correspondraient

à

ces

deux

espaces

spatio-perceptifs.

En

conséquence

de

quoi

d'ailleurs

la

notion

confuse

de

schéma

corporel

a

éclaté

:

elle

confondait

sous

une

même

expression

qui

a

séduit

les

cliniciens

pendant

un

demi

siècle

*

Université

de

haute-Bretagne.

Rennes

II.

**

Unité

de

recherches

neurolinguistiques

de

TI.N

S.E.R.M.,

E.R.A.

du

C.N.R.S.

(directeur

H.

•

HECAEN).

2

ter.

rue

d'Alésia.

75014

Paris.

***

Université

de

Paris

Xe

Nanterre.

(1

)

J.

PAILLARD

«

Le

traitement

des

informations

spatiales

»

in

De

l'espace

corporel

à

l'espace

écologique,

Paris,

P.U.F.,

1974

(pp.

7-88).

-

62

-

l'expérience

proprioceptive

et

kinesthésique

avec

la

représentation

imagée

du

corps.

C'est-

à-dire

l'expérience

du

corps

propre,

une

capacité

de

représentation

(particulière

à

notre

espèce)

et

les

fantasmes

qui

peuvent

l'accompagner

(2).

Une

fois

reconnue

la

pluralité

des

espaces

construits

et

organisés

progressivement

au

cours

de

l'enfance,

il

faut

aussi

considérer

qu'une

même

capacité,

relative

à

un

même

type

d'espace,

peut

s'exprimer

plus

ou

moins

bien

selon

les

moyens

d'expression

dont

le

sujet

dispose

et

qui

sont

sollicités

par

le

test

auquel

il

est

soumis.

Il

n'est

pas

imaginable

qu'une

épreuve

puisse

explorer

l'espace,

purement

et

simplement,

sans

la

médiation

d'un

moyen

d'expression,

graphique

ou

verbal

par

exemple.

En

d'autres

termes,

ceux

de

l'analyse

factorielle,

il

n'y

a

pas

d'épreuve,

il

n'y

a

pas

d'activité,

définie

exclusivement

par

un

facteur

spatial,

d'autres

facteurs

interviennent

inévitablement

(et

cela

est

probablement

vrai

pour

n'importe

quelle

autre

réalité

psychologique,

l'intelligence

par

exemple).

En

conséquence

de

quoi

pour

tout

examen

individuel,

lorsqu'un

déficit

est

mis

en

évidence

par

un

test

de

structuration

spatiale,

le

clinicien

doit

savoir,

non

seulement

quel

type

de

structuration

spatiale

il

a

éprouvé,

mais

aussi

si

le

déficit

est

bien

relatif

à

la

capacité

spatiale

en

question

ou

s'il

est

dû

au

moyen

d'expression

que

le

test

met

en

oeuvre

:

difficulté

ou

refus

de

l'expression

graphique

par

exemple,

ou

bien

encore

généralisation

d'une

conduite

d'échec

dans

une

situation

qui

lui

fait

référence.

D'où

l'intérêt

de

pouvoir

disposer

de

différentes

épreuves.

Le

test

du

trajet

au

sol

sera

donc

un

moyen

supplémentaire

et

original,

parce

que

non

redondant,

à

la

disposition

du

clinicien.

Dans

cette

épreuve

le

sujet

doit

traduire

sur

le

sol,

par

son

déplacement

de

point

en

point,

les

trajets

représentés

graphiquement

sur

un

modèle.

De

ce

fait,

cette

épreuve

se

situe

à

deux

niveaux

;

elle

requiert,

après

lecture

d'un

modèle

dans

un

espace

graphique,

donc

à

deux

dimensions,

le

passage,

par

l'utilisation

du

corps,

à

un

espace

d'action

à

trois

dimensions.

La

lecture

d'un

plan

se

retrouve

en

d'autres

épreuves

spatiales

mais

la

reproduction

demandée

au

sujet

est

généralement

graphique.

Par

contre

l'utilisation

d'un

espace

à

trois

dimensions

pour

une

épreuve

spatiale

est

peu

fréquente.

L'épreuve

d'imitation

de

gestes

de

BERGES

et

LEZINE

(3)

offre,

entre

autres,

cette

particularité,

mais

à

la

différence

du

test

du

trajet

au

sol,

le

modèle

se

situe

dans

le

même

espace

que

la

reproduction

effectuée

par

le

sujet.

Dans

la

nouvelle

épreuve

que

nous

présentons,

à

l'obligation

de

traduire

des

données

planes

par

une

réalisation

agie

dans

l'espace,

s'ajoute

une

difficulté

supplémentaire

:

il

ne

reste

aucune

trace

visible

du

trajet

au

sol

parcouru

par

l'enfant,

l'effort

de

représentation

ou

la

nécessité

de

prendre

des

points

de

repère

s'en

trouve

donc

encore

accru.

La

réussite

à

cette

épreuve

s'avère

alors

difficile

en

l'absence

d'une

élaboration

spatiale

suffisante

;

autrement

dit

le

recours

à

certaines

stratégies

d'ordre

mnémonique

ou

logique

ne

peut

pas.

comme

cela

semble

être

le

cas

dans

certaines

épreuves,

compenser

ou

masquer

des

difficultés

spatiales.

(2)

Sur

l'histoire

de

la

notion

du

schéma

corporel,

aujourd'hui

abandonnée,

mais

qui

exerce

encore

cependant

un

«

véritable

charme

magique

»

cf.

les

textes

originels

relatifs

à

cette

notion

que

J.

CORRAZE

a

réunis

et

présentés

sous

le

titre

Schéma

corporel

et

image

du

corps,

Toulouse,

E.

Privât,

1973.

(3)

BERGES

J.

et

LEZINE

I.

(1962)

Test

d'imitation

de

gestes,

Masson,

Paris.

-

63

-

EPREUVE

AU

SOL

L'orientation

spatiale,

chez

des

enfants

atteints

de

lésions

corticales

précoces,

a

été

explorée

par

RUDEL

et

al.

(4)

à

l'aide

d'un

test

d'exécution

de

trajets

au

sol.

La

tâche

consistait

à

se

déplacer

selon

un

parcours

représenté

en

diagramme

sur

un

carton,

remis

à

l'enfant.

RUDEL

et

al.

(1

)

ont

constaté

que,

à

cette

épreuve,

les

performances

des

sujets

avec

lésion

de

l'hémisphère

droit

étaient

inférieures

non

seulement

à

celles

des

sujets

sans

aucune

atteinte

(groupe

contrôle)

mais

aussi

à

celle

des

sujets

présentant

une

lésion

gauche.

Le

rôle

prépondérant

joué

par

l'hémisphère

droit

dans

l'exécution

de

tâches

spatiales

a

été

à

maintes

reprises

constaté

lors

d'études

conduites

auprès

de

sujets

adultes,

avec

lésions

corticales

(H.

HECAEN

et

al.

(5).

Cependant

une

étude

de

SEMMES

et

al.

(6)

utilisant

cette

même

épreuve

d'exécution

d'itinéraires

n'avait

pas

abouti

à

différencier,

chez

des

sujets

adultes,

les

lésés

hémisphériques

droits

des

gauches.

Leurs

résultats

relèvent

probablement,

d'une

part

de

l'étiologie

d'origine

traumatique

des

sujets

(le

groupe

était

formé

par

des

blessés

de

guerre

et

dans

ce

cas

malgré

des

signes

apparents

de

lésion

unilatérale,

la

fréquence

des

lésions

bilatérales

est

très

élevée)

et,

d'autre

part,

de

la

stratégie

verbale

induite

par

la

consigne.

En

effet,

l'examinateur

prévenait

les

sujets

qu'ils

étaient

face

au

nord,

et

le

nord

était

indiqué

sur

un

des

côtés

du

plan.

La

plupart

des

sujets

ont

exécuté

la

tâche

à

l'aide

de

repères

verbaux

tels

que

:

«

Je

dois

aller

maintenant

au

cercle

qui

est

au

sud-ouest,

nord,

centre-

sud,

etc.

»

Cette

approche

aurait

donc

permis

aux

sujets

atteints

de

lésion

droite

de

compenser

une

désorganisation

spatiale

éventuelle

et

de

résoudre

la

tâche

au

moyen

d'une

stratégie

verbale.

Nous

avons

repris

ce

test

de

trajets

et

élargi

l'épreuve

initiale

de

SEMMES

et

al.

en

y

ajoutant

une

partie

adaptée

aux

enfants

les

plus

jeunes.

Cette

nouvelle

partie

(10

trajets)

permet

à

l'enfant

d'affronter

graduellement,

par

cette

tâche

de

locomotion

dans

l'espace

extra-corporel,

l'orientation

orthogonale

vers

la

droite

ou

vers

la

gauche,

puis

les

diagonales.

L'exécution

d'un

trajet

nécessite

de

relier

soit

quelques

points,

soit

l'ensemble

des

neuf

points

posés

au

sol.

METHODE

Description

du

test

La

description

et

'^

procédure

sont

les

mêmes

pour

les

deux

parties

du

test.

Les

trajets

sont

tracés

sur

des

cartons

blancs

de

21

x

21

cm.

Des

traits

noirs

relient

entre

eux,

certains

des

9

points

présents

sur

ces

cartons

et

indiquent

le

chemin

à

parcourir.

Ces

traits

sont

en

nombre

variable

d'un

carton

à

l'autre.

Le

point

de

départ

est

signalé

par

un

petit

cercle

et

celui

d'arrivée

par

une

flèche.

9

cercles

de

7

cm

de

diamètre,

en

carton

blanc,

correspondant

aux

points

du

diagramme

sont

posés

sur

le

sol

d'une

pièce,

à

un

mètre

de

distance

les

uns

des

autres.

On

remet

au

sujet,

placé

devant

les

points

au

sol,

un

diagramme

à

la

fois,

dans

la

bonne

orientation.

Le

sujet

est

prévenu

que

les

points

dans

la

partie

supérieure

du

carton

(4)

RUDEL,

R.G.,

TEUBER,

H.L.

and

TWITCHELL.

T.E.

(1974):

Levels

of

impairment

of

sensori-motor

functions

in

children

with

early

brain

damage.

Neuropsychologia,

12,

95-108.

(5)

HECAEN,

H.

and

ALBERT,

M.

(1978)

:

Human

Neuropsychology.

J.

Wiley

and

Sons.

New

York.

(6)

SEMMES,

J.,

WEINSTEIN,

S.,

GHENT,

L.

and

TEUBER,

H.L.

(1963):

correlates

of

impaired

orientation

in

personal

and

extrapersonal

space.

Brain,

86,

747-772.

-

64

-

correspondent

aux

3

points

au

sol,

les

plus

éloignés

de

lui.

L'enfant,

avant

d'effectuer

le

trajet,

montre

à

l'examinateur

le

point

de

départ

au

sol.

S'il

n'a

pas

compris

la

correspondance

entre

les

points

sur

le

plan

et

les

points

au

sol,

la

consigne

est

réexpliquée.

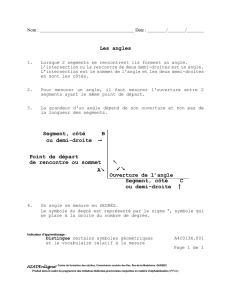

Première

partie

du

test

:

Série

A.

Les

diagrammes

des

10

trajets

à

exécuter

dans

cette

partie

du

test

sont

représentés

ci-dessous.

Deuxième

partie

du

test

:

Série

B

Ces

trajets

(d'après

SEMMES

et

al.)

sont

présentés

à

l'enfant

avec

un

nombre

croissant

de

segments

(7).

Chacun

des

5

trajets

(n°

1-3-5-7-9)

est

présenté

sous

deux

orientations

différentes.

LES

TRAJETS

AU

SOL

:

Série

A

A

:

n

LES

TRAJETS

AU

SOL

:

Série

B

V.

10

\

\

K\

6

7 8

9

10

Traitement

des

données

L'analyse

des

résultats

de

RUDEL

et

al.

portait

sur

le

nombre

de

segments

exacts

accomplis

par

les

sujets.

Or,

cette

cotation

ne

peut

pas

rendre

compte

des

éventuels

segments

supplémentaires

(un

enfant

qui

se

tromperait

de

direction

et

qui

reprendrait

ensuite

le

bon

parcours)

ni

des

trajets

où

la

présence

d'une

seule

erreur

d'orientation

à

un

moment

donné

pénaliserait

trop

lourdement

le

sujet.

(7)

Un

segment

étant

une

partie

de

trajet

délimitée

par

deux

points.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%