Mythes d'Horus, Seth et Osiris: Analyse socio-politique

Telechargé par

docteur.mailly

Droit et cultures

Revue internationale interdisciplinaire

71 | 2016-1

Le juste et le sacré : les territoires de la faute dans l’Égypte ancienne, en

Mésopotamie et dans la Bible

Du conflit archaïque au mythe

osirien

Pour une lecture socio-politique du mythe dans l’Égypte

pharaonique1

From the Archaic Conflict to the Osirian Myth. Toward a Socio-Political Reading of Myth in Pharaonic Egypt

B M

p. 85-117

https://doi.org/10.4000/droitcultures.3749

Résumés

Français English

Deux principales structures mythiques ont innervé la société de l’Égypte ancienne et sa

production littéraire, dès l’apparition des Textes des Pyramides : le mythe archaïque d’Horus

et Seth, né au Protodynastique, et le mythe osirien, qui s’est diffusé très rapidement sur

l’ensemble du territoire à partir de la Ve dynastie. Le premier, dont la fonction historiographique

originelle est d’expliquer la constitution de l’État pharaonique et la dualité de l’Égypte, a servi

de modèle à la pratique juridique et à l’activité administrative et gestionnaire. Le second,

qui fixait les règles institutionnelles de la transmission du pouvoir royal, a permis d’élaborer

une représentation idéologique de l’adversaire justifiant répression politique et violence

étatique. Les deux modèles, toutefois, qui ont coexisté en se superposant parfois, contribuaient

à leur manière à assurer la paix civile et la cohésion sociale.

Two main mythical patterns have invigorated Ancient Egypt society and its literary production,

as soon as Pyramid Texts appeared: the archaic myth of Horus and Seth, born during the Early

Dynastic times, and the Osirian myth, which spread out quickly through the whole land from

the Vth Dynasty on. The first one, the originally historiographical aim of which is to explain

how the Pharaonic State was born and why Egypt was a dual entity, has been used as a model

for juridical practice, administration and management. The second one, through establishing

the institutional rules for transmission of kingship, has built an ideological description of the

opposant, leading to justify political repression and State violence. Nevertheless, both patterns

contributed, according to their own specificities, to civil peace and social coherence.

SEARCH Tout OpenEdition

Du conflit archaïque au mythe osirien https://journals.openedition.org/droitcultures/3749

1 sur 27 19/04/2025, 09:13

Entrées d’index

Mots-clés : anthropologie du droit, auto-condamnation, autorité politique, droit, Égypte

ancienne, Horus et Seth,

jugement

,

justice générale

, mythe osirien, mythes, ordre social,

parabole juridique, procédure, Textes des Pyramides

Keywords: Ancient Egypt, Anthropology of law, General justice, Horus and Seth, Judgement,

Juridical parable, Law, Myths, Osirian myth, Political authority, Process, Pyramid Texts, Self-

condemnation, Social Order

Texte intégral

On m’a agressé, on m’a agressé, ce n’est pas moi qui ai agressé (P. Chester Beatty

VII, r° 4, 7).

Malheur au méchant : mauvais ! Car il sera traité d’après ce que ses mains ont

parachevé (Isaïe 3, 11).

Horus et Seth : les termes du conflit

archaïque dans les Textes des

Pyramides

Bien des lignes ont été consacrées aux différents mythes des civilisations de l’Antiquité,

à leurs significations et à leurs fonctions. La notion même de « mythe » et le rôle qui

lui était dévolu dans telle ou telle culture suscitent de nombreux débats2. Sans

prétendre aborder ici ces problématiques théoriques complexes, force est de

reconnaître que la culture pharaonique, ne serait-ce que par l’abondance et

l’amplitude chronologique de sa documentation iconographique et textuelle,

constitue un champ de recherche privilégié pour la mise en évidence de la portée

politique d’une construction mythologique.

1

Ainsi en est-il de ce que l’on peut nommer le « mythe archaïque », qui oppose deux

figures complémentaires, en quelque sorte jumelles, Horus et Seth, auquel succéda

historiquement, sans pour autant l’oblitérer, le célèbre mythe osirien, qui consacre

quant à lui le triomphe d’Horus l’enfant, vengeur de son père Osiris, sur son

adversaire séthien. Comparé au modèle archaïque, le modèle osirien, par ses

nombreuses implications idéologiques, présentait un « gain politique » évident, qui

explique sans doute en partie son extraordinaire longévité. Il ne pouvait toutefois se

substituer purement et simplement au mythe archaïque, ce dernier conservant

dans la société égyptienne une fonction référentielle nécessaire et irremplaçable. Ce

sont ces implications sociopolitiques que nous voudrions esquisser ici, qui me

paraissent rendre compte de quelques fonctions essentielles de ces deux

structures mythiques, pour ne pas dire, in fine, de leur raison d’être.

2

On ne sera pas surpris de rencontrer dans le vaste corpus des Textes des Pyramides

(TP) les sources les plus anciennes évoquant le conflit qui oppose Horus et Seth3. On

prendra garde surtout à ne pas confondre ces figures majeures issues de l’univers

culturel de l’Égypte archaïque, ou « thinite », avec le jeune Horus et l’» oncle

Seth », assassin de son père, du mythe osirien, apparu à l’Ancien Empire,

vraisemblablement au tournant des IVe et Ve dynasties4. Comme l’avait très bien

exprimé M. Lichtheim, il existe «two distinct traditions: that of Horus and Seth as the

original rulers of Lower and Upper Egypt, respectively; and that of Osiris, son of Geb

and sole ruler of Egypt until slain by Seth, after which event the kingship over all of

Egypt was awarded by the gods to his son Horus»5. On ne saurait assez insister

3

Du conflit archaïque au mythe osirien https://journals.openedition.org/droitcultures/3749

2 sur 27 19/04/2025, 09:13

Horus est tombé à cause de son œil, Seth a pâti à cause de ses testicules : § 679d

[TP 386].

Horus est tombé à cause de son Œil, le Taureau (= Seth) a filé à cause de ses

testicules : § 418a [TP 277].

Horus a poussé des cris à cause de son œil, Seth a poussé des cris à cause de ses

testicules : § 594a [TP 359].

Horus criaille à cause de l’œil de son corps… Seth glapit à cause de ses

testicules : § 01036a-d [TP 1036]6.

De même que la majesté du pélican Pésedjti est tombée dans le Nil en crue :

§ 435a [TP 293], § 671c [TP 383] ; De même que la majesté du Nil en crue est

tombée à l’intérieur du pélican Pésedjti : § 01035a [TP 1035].

De même que le serpent Nâou a été mordu par Nâout, que Nâout a été mordue

par le serpent Nâou : § 233a [TP 230].

De même que le serpent Taureau est tombé devant le serpent Sédjeh, que le

serpent Sédjeh est tombé devant le serpent Taureau : § 430a [TP 289], § *2254a

[TP *727], § 01038a [TP 1038], § 01041a [TP 1041].

De même que le Mille-Pattes a été frappé par Celui de la Demeure, que

Celui de la Demeure a été frappé par le Mille-Pattes (…) : § 425c [TP 284].

sur l’importance de cette mise au point de M. Lichtheim, qui permet d’éviter la

confusion, trop répandue encore, entre deux schémas mythiques d’origine et de

destination différentes.

De fait, l’un des mythèmes les plus explicites et les plus représentés dans les Textes

des Pyramides est précisément celui qui met aux prises les deux acteurs archaïques,

dans le cadre de ce qui apparaît comme une agression réciproque et simultanée.

La version la plus commune fait état, en effet, d’une attaque simultanée au cours de

laquelle Seth arrache l’Œil d’Horus et Horus arrache les testicules de Seth :

4

On rapprochera, dans les Textes des Sarcophages (TS 335) : J’ai complété l’Œil

après sa lésion en ce fameux jour du combat des Deux Compagnons. Qu’est-ce

donc, ce fameux jour du combat des DeuxCompagnons ? C’est le jour du combat

d’Horus avec Seth lorsque Seth commitl’agression sur le visage d’Horus et

lorsqu’Horus saisit les testicules de Seth7.

5

La traduction politique s’impose. En arrachant l’Œil d’Horus, Seth s’en prend

naturellement à l’exceptionnelle faculté visuelle du rapace, et donc à la capacité de

contrôle du territoire par l’autorité politique. Horus de son côté, en émasculant Seth,

vise la « vigueur » (pehty) emblématique du taureau8, et prive ainsi le centre de

pouvoir à la fois de ses capacités génésiques et de ses moyens de coercition.

6

À cette version « majeure », en quelque sorte, de la mutilation réciproque

d’Horus et Seth, se rattachent toute une série de passages plus allusifs, mais dont la

structure est similaire. Une similitude structurelle qui permet d’établir que ces

mythèmes secondaires, qui pourraient sembler obscurs au premier abord, en raison

de l’évidente rareté documentaire sur les mythologies pré- et protodynastiques,

relèvent en réalité de la même thématique fondamentale du conflit archaïque

réciproque :

7

Version majeure et variantes secondaires expriment un schéma identique,

celui d’une agression réciproque traduisant en termes mythiques une situation de

conflit entre deux acteurs de statut équivalent. On l’aura compris, la nature même du

conflit archaïque est qu’il oppose deux parties statutairement identiques, chacune

causant à l’autre un préjudice de même nature, et dans lequel toute notion de

responsabilité morale est singulièrement absente.

8

Du conflit archaïque au mythe osirien https://journals.openedition.org/droitcultures/3749

3 sur 27 19/04/2025, 09:13

Le conflit archaïque : substrat

historique, modèle historiographique et

culturel

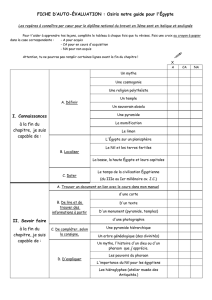

Fig. 1. Qoûs (Gésa) et Ombos (Noubet) à la fin du Prédynastique.

Il n’est pas inintéressant de s’interroger sur le substrat géopolitique qui a pu

nourrir l’élaboration de ce schéma mythique9. Étant donné les désignations qui leur

sont données, les référents (pré-)historiques de ces deux figures archaïques, que l’on

pourrait nommer « Horus l’Ancien » et « Seth l’Ancien », sont certainement à

chercher du côté de l’Horus de Gésa (ég. Gs3 > Qoûs, puis Apollonopolis Micra)10,

d’une part, effacé dans un second temps par l’Horus de Nékhen (Hiéraconpolis), et

du Seth de Noubet (ég. Nwb.t > Ombos, Nagada)11, d’autre part, le seigneur du pays de

Haute-Égypte », comme le nomment aussi les Textes des Pyramides12.

9

La position respective des cités de Qoûs et de Noubet, situées l’une en face de

l’autre, de part et d’autre du Nil, à une dizaine de kilomètres au sud de Coptos, et la

rivalité que l’on peut aisément déduire d’une telle proximité géographique,

pourraient bien être à l’origine du mythème du conflit archaïque. La fortune de Qoûs,

qui fut une grande métropole régionale à plusieurs moments de l’histoire antique et

médiévale13, était liée à son emplacement stratégique, sur la rive orientale du fleuve,

au débouché du ouadi Hammâmât, qui la mettait en relation directe avec les mines

aurifères du désert Oriental, ainsi qu’avec les installations portuaires de la mer

Rouge. En face d’elle, la cité de Noubet — dont le nom signifie précisément « Celle de

l’or » — devait lui disputer sa prétention hégémonique [fig. 1].

10

Proximité géographique et rivalité politique.

11

Cette concurrence entre deux métropoles ou « chefferies » voisines, qui n’est pas

un cas unique dans l’histoire pharaonique14, serait ainsi la source première du motif

du conflit archaïque opposant Horus et Seth, l’Horus de Qoûs – Haroéris – ayant été

12

Du conflit archaïque au mythe osirien https://journals.openedition.org/droitcultures/3749

4 sur 27 19/04/2025, 09:13

Le modèle archaïque comme référent

juridictionnel et administratif

progressivement supplanté dans ce schéma mythique par l’Horus de Hiéraconpolis et

ce dernier par l’Horus septentrional de Bouto, pour former finalement le couple

canonique Horus (Nord) vs Seth (Sud), bien connu par l’iconographie de l’union du

Double-Pays (séma-Taouy)15.

On comprend aisément la portée historiographique du modèle archaïque, puisqu’il

permet d’inscrire en termes mythologiques, sous la forme d’un discours (mythos)

susceptible de multiples déclinaisons narratives, la partition fondamentale et jamais

réellement remise en question – à l’exception peut-être de la doctrine amarnienne –

du pays d’Égypte : Haute et Basse-Égypte, vallée et delta, couronne blanche et

couronne rouge, Nekhbet et Ouadjet, etc.16

13

Le conflit archaïque se caractérise d’abord par la concomitance et la réciprocité

d’un préjudicecausé par deux adversaires de statut équivalent. Ce dernier aspect est

explicité dans la terminologie égyptienne, qui nomme Horus et Seth « les Deux

Frères » (Sénouy)17, en recourant à une double caractérisation, morphologique et

sémantique : le duel grammatical, qui ne s’applique en principe qu’à un couple

« naturel » de deux entités homogènes, et l’emploi du terme sn, qui suppose une

identité statutaire. Ainsi en est-il, par exemple, du « frère » (sen) et de la « sœur »

(sénet) de la poésie amoureuse, qui ne sont en aucune manière consanguins, mais

seulement affectés d’un rang social équivalent18, ou encore de la « fraternité » (sensen)

qui unit Ramsès II et son correspondant hittite Hattousil III, selon la phraséologique

diplomatique en vigueur dans le célèbre traité hittite de l’an 2119. Horus et Seth sont

aussi caractérisés, toujours avec l’emploi du duel soulignant leur identité statutaire,

comme « les Deux Dieux » (Nétjerouy)20, « les Deux Seigneurs » (Nebouy)21, « Les

Deux Associés » (Rehouy)22, « Les Deux Combattants » (Âhaouy)23, ou encore

« les Deux Puissants » (Sékhemouy)24. L’un et l’autre ont, a priori, même rang

et mêmes droits.

14

Le modèle archaïque du combat d’Horus et Seth constitue ainsi un référent à tout

litige survenant entre deux parties de même statut social. On pourrait y reconnaître

le prototype égyptien de la monomachie, terme d’ancienne jurisprudence

désignant un duel judiciaire, à ceci près que la résolution du litige, dans le contexte

égyptien, implique nécessairement la sanction d’une autorité supérieure.

L’affrontement des deux dieux, du reste, a abondamment nourri la littérature

pharaonique, au point même de constituer sans doute la première source du genre

des « Procès », que nous avons récemment mis en lumière25 : le Procès entre

Horus et Seth (P. Chester Beatty I = P. BM 10681), le Procès entre Vérité et

Mensonge (P. Chester Beatty II = P. BM EA 10682), Le Procès entre Corps et Tête

(Turin CG 58004 = Cat. 6238, inv. 16355), ou encore Le Procès entre Vin et Bière (O.

DeM 10270). Toutes ces compositions, d’époque ramesside, sont des variations

littéraires sur le même thème : celui, précisément, d’une dispute entre deux entités de

rang équivalent. La référence au conflit archaïque, toutefois, s’arrête là, puisque ces

Procès littéraires ne se terminent pas par un partage équitable, comme le préconise le

modèle archaïque, mais par le triomphe d’une partie sur l’autre, de la maât sur isfet,

comme l’implique de son côté la doctrine osirienne. De fait, le processus de

résolution du conflit est radicalement différent d’un modèle à l’autre, comme nous

allons le montrer.

15

D’après les fragments mythologiques les plus anciens, le conflit archaïque d’Horus et

Seth est finalement « jugé » (oup, ég. wp), « tranché » (oudjâ, ég. wdc) par le dieu

Thot26. Ce dernier, allégorie de la conscience (ib, ég. jb) du créateur, « seigneur de

maât » (neb maât, ég. nb m3c.t)27, est en effet « Celui qui a jugé les Deux Dieux »28.

16

Du conflit archaïque au mythe osirien https://journals.openedition.org/droitcultures/3749

5 sur 27 19/04/2025, 09:13

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%