Introduction à la macroéconomie

Dr. Momar Sylla DIENG

Séquence 1 : Définition et présentation du

fonctionnement de l’économie nationale

Table des matières

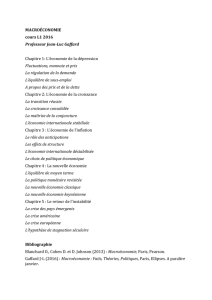

I. Introduction à l’analyse macroéconomique ................................................................... 2

Section 1 Ce qu’étudie la macroéconomie ........................................................................ 2

Section 2 Les Méthodes macroéconomiques utilisées ...................................................... 3

1. Les modèles économiques ......................................................................................... 3

2. Démarche scientifique ............................................................................................... 3

II. Le fonctionnement de l’économie national ................................................................. 3

Section 1. Les secteurs institutionnels de la comptabilité nationale. ................................... 3

Section 2. Les différentes opérations : ................................................................................ 5

1. Les opérations sur les biens et services .................................................................... 5

2. Les opérations de répartition .................................................................................... 5

3. Les opérations financières ......................................................................................... 5

Section 3. Le schéma simplifié de l’activité économique : Le circuit économique ......... 7

1. Représentation graphique d’un circuit économique .............................................. 7

2. Commentaire du circuit ............................................................................................ 8

Introduction à la macroéconomie

Définition et présentation du fonctionnement de l’économie nationale

Dr. Momar Sylla DIENG

2

I. Introduction à l’analyse macroéconomique

Section 1 Ce qu’étudie la macroéconomie

L’explication des phénomènes économiques se fait à deux niveaux : microéconomique et

macroéconomique. Elle a pour objet de formuler, entre autre, des jugements sur le

fonctionnement de l’activité économie et de proposer, au gouvernement, des politiques à mettre

en œuvre.

Au niveau microéconomique, l’analyse se focalise sur l’étude des comportements

individuels des ménages et des entreprises, considérés comme rationnels. Cette analyse

permet de répondre à un certain nombre de questions, telles que par exemple : comment

le consommateur maximise son utilité, compte tenu de son niveau de revenu et des prix ?

Comment l’entreprise affecte ses dépenses pour maximiser son profit ?..

La Macroéconomie (ou macro-économie) est, par définition, une discipline qui a pour

objet d’analyser l’économie d’un pays d’un point de vue global. Elle s’intéresse, de ce

fait, au fonctionnement de l’économie d’un pays et de ces rapports avec le reste du

monde. Elle porte sur des variables économiques globales, appelées agrégats, telles

que la production, la consommation, l’investissement, l’épargne, l’inflation ou le

chômage et analyse les relations existantes entre elles. Les éléments de ce cours

porteront sur ce second domaine de l’analyse économique.

La macroéconomie s’efforce de proposer des éléments de réponses aux questions telles que,

pourquoi les revenus sont-ils plus élevés aujourd’hui qu’en 1980 ? Qu’est ce qui explique les

différences de taux d’inflation entre pays ? Pourquoi certains pays enregistrent des taux de

croissance plus important que les autres ?

Toutefois, la microéconomie et la macroéconomie sont extrêmement liées. Les décisions des

entreprises ou des ménages ont indéniablement un impact sur l’ensemble de l’économie. Pour

étudier l’économie dans son ensemble, il est impératif de prendre en compte les décisions des

acteurs économiques individuels. Par exemple, pour connaitre le niveau d’épargne nationale, il

faudrait connaitre la manière dont les ménages allouent, individuellement, leur revenu entre la

consommation et l’épargne. Les variables agrégées sont en définitive que la somme des

variables qui décrit les actions individuelles des individus (agents économique).

Introduction à la macroéconomie

Définition et présentation du fonctionnement de l’économie nationale

Dr. Momar Sylla DIENG

3

Section 2 Les Méthodes macroéconomiques utilisées

1. Les modèles économiques

Les économistes utilisent des modèles pour comprendre le fonctionnement de l’économie. Les

modèles économiques sont des théories, souvent en terme mathématique, qui permettent de

synthétiser les relations entre les variables économiques.

Les modèles utilisent deux types de variables :

- Les variables dites exogènes qui ont une origine extérieure au modèle. Elles conservent

la valeur qu’elles ont au moment de leur introduction dans le modèle.

- Les variables endogènes générées, au contraire, par le modèle lui-même. Ces variables

sont déterminées au sein du modèle.

2. Démarche scientifique

Comme toute science sociale, la macroéconomie veut proposer une analyse des agrégats qui

permette d'en comprendre leurs fonctionnements afin de prévoir leur évolution et pouvoir agir

sur eux. L'analyse peut ainsi s'inscrire dans une double démarche : positive (décrire ce qui est)

et normative (prescrire ce qui devrait être). La démarche normative est, par ailleurs, inséparable

de la démarche positive.

- La démarche positive consiste à établir des relations entre certains faits, donc à fournir

des explications, des théories. L’analyse positive a pour objet de déterminer la contrainte

à laquelle on est confronté. Les valeurs déterminent les préférences qui vont permettre

de définir un optimum.

- La démarche normative est l’étape qui consiste à formuler des recommandations. Elle

repose forcément sur un jugement, ou norme, de valeur. Ce sont les valeurs qui

permettent de choisir des objectifs et de les hiérarchiser afin de définir la politique que

l’on recommande. Elles sont par définition subjectives.

II. Le fonctionnement de l’économie national

Section 1. Les secteurs institutionnels de la comptabilité nationale.

Introduction à la macroéconomie

Définition et présentation du fonctionnement de l’économie nationale

Dr. Momar Sylla DIENG

4

Les ménages

Entité qui comprend une ou plusieurs personnes occupant la même résidence principale, n’ayant

pas forcément de liens familiaux. Les ménages ont comme fonctions la consommation finale

de biens et services. Mais Ils peuvent également, en tant qu’entrepreneurs individuels, produire

des biens et des services

Les sociétés et quasi sociétés non financières (SQSNF) :

Les sociétés dont le capital appartient à des personnes privées ; les quasi sociétés non financières

dont le capital appartient entièrement ou en majorité à l’Etat. Les SQSNF ont pour fonction de

produire des biens et des services marchands, c’est-à-dire vendus aux prix du marché

Les institutions financières :

Elles sont essentiellement constituées des banques et des institutions de microfinances et les

entreprises d’assurance. Les sociétés d’assurance sont dédiées à la gestion des risques de

sinistre alors que les banques et sociétés de microcrédit assurent des fonctions de collecte de

prêt

Les administrations publiques et privées

Les administrations publiques (Etat) : les collectivités locales, les organismes de sécurité

sociale, dont la fonction est de produire des services marchands destinés à la collectivité. Les

administrations publiques tirent leurs ressources dans les prélèvements obligatoires (impôts +

cotisations sociales).

Les administrations privées C’est à dire les institutions telles que syndicats, associations,

communautés religieuses, partis politiques, etc. Ces administrations tirent leurs ressources des

contributions volontaires de leurs membres et ont pour fonctions de produire des services non

marchands réservés à des groupes particuliers de ménages.

Introduction à la macroéconomie

Définition et présentation du fonctionnement de l’économie nationale

Dr. Momar Sylla DIENG

5

Section 2. Les différentes opérations :

Les opérations économiques sont les relations qui s’établissent entre les agents économiques.

Il existe trois grands types d’opérations économiques.

1. Les opérations sur les biens et services

Elles décrivent l’origine des biens et services ainsi que leur utilisation. Les ressources sont

constituées de la production et de l’importation tandis que les emplois sont constitués de la

consommation finale, de la formation brute du capital fixe, des exportations et de la variation

des stocks.

La Production est l’activité économique consistant à obtenir des biens ou des services en

combinant du travail, des machines, des matières premières. La production des entreprises est

dite marchande car elle s’échange sur un marché à un prix visant à couvrir les coûts de la

production.

La consommation et l’épargne : on distingue entre consommation intermédiaire (CI) et

consommation publique. La CI est l’ensemble des BS transformés ou détruits par le processus

de production et ne concerne que les entreprises et les Administrations Privés. Consommation

finale (CF) : inclut les BS marchands destinés à la satisfaction directe des besoins des ménages.

- consommation publique (G) : inclut les Biens et Services non marchands destinés aux ménages

et aux entreprises. L’Epargne est la partie du revenu qui n’est pas dépensée.

2. Les opérations de répartition

Elles concernent les opérations de redistribution et de distribution. Etant donné que les marchés

déterminent les quantités produites et pour qui, mais rien ne garantit que tout le monde s’y

retrouve. La répartition des revenus et des richesses résultant du libre fonctionnement des

marchés est extrêmement inégalitaire. L’Etat intervient, de ce fait, pour redistribuer les

ressources pour une plus grande justice sociale.

3. Les opérations financières

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%