Analyse linéaire Arrias - La Bruyère : L'honnête homme

Telechargé par

NOUR pipionkakionpipikakaland

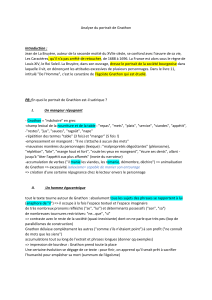

Analyse linéaire Texte 1 : "Arrias" Jean de La Bruyère, Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle,

1688-1694, « De la société et de la conversation »

INTRODUCTION

La Bruyère fait paraître, en 1688, Les Caractères de Théophraste, traduits du grec, avec Les Caractères

ou les Mœurs de ce siècle. Par l’ordre des termes dans ce titre, il s’affirme partisan des « Anciens » et

se donne ainsi une caution morale utile ; la centaine de pages traduites dissimule ses réflexions

personnelles, deux cents pages comptant quatre cent vingt remarques, essentiellement des maximes

générales, et une douzaine de portraits, deux genres à la mode dans les salons.

Mais l’ouvrage, divisé en seize « sections », a tellement de succès – notamment les portraits dont les

lecteurs cherchent la « clé » – que les rééditions se succèdent, dont la quatrième, en

1689, considérablement enrichie, la sixième en 1691, la première à être signée et inversion la taille des

deux intitulés, enfin la huitième, en 1694, atteint un total de mille cent vingt remarques.

Le portrait d’Arrias s’inscrit dans la section « De la société et de la conversation », et prend pour

modèle un portrait de Théophraste, « Le grand diseur », celui d’un bavard qu’il est impossible de faire

taire, qu’il amalgame avec un autre portrait « Du débit des nouvelles», qui, lui, dépeint un homme qui

se plaît à raconter des « faits remplis de fausseté ».

Comment la satire d’Arrias permet-elle de faire ressortir le comportement attendu de "l’honnête

homme" ?

1ère partie : un personnage-type (des lignes 1 à 3)

La démesure

Dès l’ouverture du portrait la démesure du personnage est mise en évidence, d’abord par rythme

binaire, avec le pronom répété et l’assonance : « Arrias a tout lu, a tout vu ». Le choix du passé composé,

temps de l’accompli, jouant avec le présent de l’énonciation dans la définition qui suit,

renforce l’assurance de ce bavard omniscient. Cela se trouve complété par l’adjectif ironique, qui

résume son caractère : « c’est un homme universel ». Cet excès est la première faille par rapport à

l’idéal de modération et d’équilibre en tout propre à "l’honnête homme".

Le masque arboré

Mais, parallèlement, La Bruyère fait de son personnage un acteur qui joue un rôle, car, tel le metteur

en scène dans la coulisse, il glisse dans cette brève présentation, deux indices qui révèlent qu’il s’agit

là d’une illusion, habilement construite : « il veut le persuader ainsi », « il se donne pour tel ». Puis

l’accusation se fait directe, avec un comparatif qui fait ressortir le défaut : « il aime mieux mentir que de

se taire ou de paraître ignorer quelque chose. » Les deux infinitifs, mis sur le même plan, semblent ainsi

synonymes, ce qui élargit le reproche : dans cette société mondaine, où seule compte l’apparence,

le silence – pourtant souhaitable pour l’homme sincère – n’est-il pas souvent assimilé à une coupable

ignorance, voire à de la sottise ?

2ème partie : la parole monopolisée (des lignes 3 à 8)

L'irrespect des bienséances

Après la présentation générale, le portrait se fait en action, dans une situation propre à la vie

mondaine du XVIIème siècle, « à la table d’un grand d’une cour du Nord », contexte qui devrait tout

particulièrement exiger le respect des bienséances, ensemble des codes de politesse qui régissent

la vie publique. Or, la prise de parole d’Arrias est doublement inconvenante, mise en valeur par la

présentation chronologiquement inversée : « il prend la parole », avec une brutalité illustrée par

l’allitération en [p], « il l’ôte à ceux qui allaient dire ce qu’ils en savent ». Dans son désir de briller,

d’attirer l’attention sur soi, il s’impose donc au premier plan, ce que souligne l’anaphore du pronom

sujet « il », et monopolise la conversation, ce que ne ferait en aucun cas "l’honnête homme" qui, lui,

veillerait à l’équilibre et la l’harmonie dans une assemblée. De plus, il n’est pas l’hôte, ce « grand »

auquel appartient, en principe, le rôle de diriger la conversation.

À cela s’ajoute son manque de discrétion, avec ce rire grossier amplifié par l’hyperbole : « il en rit

jusqu’à éclater ». Excessivement bruyant, il se fait remarquer mais surtout, plus grave encore, il s’est

coupé de son auditoire en se laissant emporter par ses propres paroles, qu’il « trouve plaisantes »,

jusqu’à rire « le premier » de ses « historiettes ». Isolé dans son narcissisme, c’est donc un conteur

maladroit, qui devance les réactions de ses auditeurs en étant d’abord à lui-même son propre public.

La prise de parole

Arrias est bien, pour reprendre le titre de Théophraste, un « grand parleur », défaut annoncé par le

verbe de parole introducteur, « il discourt », et reproduit par la structure même de la longue deuxième

phrase : l’asyndète, absence de liens, qui permet la parataxe, juxtaposition de courtes propositions,

donne l’impression que la parole du personnage a envahi tout l’espace, tel un flux que rien ne peut

arrêter. C’est aussi ce que traduit l’énumération des sujets abordés : « il discourt des mœurs de cette

cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes » Rien ne lui est étranger, du plus général

au plus particulier, jusqu’aux « historiettes », des anecdotes frivoles. Dans ce monologue semblable à

un récit de voyage, La Bruyère souligne à quel point tout est faux, « il s'oriente dans cette région

lointaine comme s'il en était originaire », et le choix du verbe « il récite » en fait une sorte de discours

artificiel, préparé, comme celui d’un acteur. Tout cela est l’exact opposé de la conversation attendue

d’un "honnête homme".

3ème partie : le mensonge (des lignes 8 à 14)

L'inconvenance grossière

Dans cette conversation, un élément perturbateur s’introduit, désigné par l’indéfini, « Quelqu’un », repris

par la périphrase péjorative, « l’interrupteur », qui se place du point de vue d’Arrias. Pourtant, face à

l’assurance de celui-ci, ce convive, lui, se montre discret, presque prudent, faisant preuve de calme

et de retenue, puisqu’il « se hasarde de la contredire », alors que le lexique choisi par La Bruyère insiste

sur le fait que son discours est porteur d’une vérité, martelée par les monosyllabes : il « lui prouve

nettement qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies ». La réaction d’Arrias qui « ne se trouble point,

prend feu au contraire contre l’interrupteur », avec la métaphore guerrière qui illustre une violence

excessive, est donc d’autant plus choquante. A-t-il même écouté l’argumentation de son interlocuteur,

suggérée par le verbe « prouve » ? En fait, il n’accepte tout simplement pas que quelqu’un d’autre

que lui puisse se faire entendre.

Le mensonge

Le mensonge de sa riposte est mis en relief par le choix du discours rapporté directement. La litote

qui l’ouvre, « Je n'avance […], je ne raconte rien que je ne sache d'original », bien loin d’atténuer la

certitude du « je », en renforce le ton sec et péremptoire. Il s’agit bien, pour Arrias, de réduire à néant

la contradiction, ce qu’accentue l’ampleur de la phrase suivante. Pour soutenir son mensonge, il

mentionne d’abord un argument d’autorité, renforcé par le luxe de précisions apportées, preuve du

sérieux d’une véritable enquête : « je l'ai appris de Sethon, ambassadeur de France dans cette cour,

revenu à Paris depuis quelques jours » Toujours pour se mettre en valeur et confirmer le mensonge,

tout en se posant en familier de l’ambassadeur, presqu’en confident, la phrase se déploie ensuite

en trois relatives en gradation : « que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé, et qui ne m'a

caché aucune circonstance. » Vantard, loin de la modestie propre à "l'honnête homme", il compte

bien se faire ainsi valoir dans une société où comptent les fréquentations que l’on peut avoir.

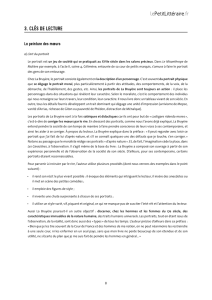

4ème partie : la "chute" (de la ligne 14 à la fin)

Le portrait de La Bruyère, soucieux de plaire à ses lecteurs, se termine par une "chute", qui, par le

changement de temps, apporte une conclusion à cette scène. Elle fait sourire, car elle enlève le

masque que portait Arrias, dont le lecteur peut imaginer la honte subie.

Le comparatif, associé au contraste entre l’imparfait et le passé simple, accentue la brutalité de ce

retournement de situation, même si la neutralité du verbe « dire » suggère le ton calme et modéré

de l'intervenant : « Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencée,

lorsque l'un des conviés lui dit ». Le recours au discours direct donne plus de vie et de force à

l’intervention, tout en la rendant plaisante, car elle assène un coup définitif à ce bavard menteur en

le réduisant au silence. Le présentatif, « C’est Sethon », amplifie la révélation, ainsi que le pronom en

apposition, « lui-même », l’apogée étant atteint par la dernière précision apportée : « et qui arrive

fraîchement de son ambassade. »

En fait, cette "chute" révèle un ultime défaut d’Arrias, son manque de prudence, car il n’a pas pensé

une seule minute qu’un témoin pourrait le démentir.

CONCLUSION

Ce portrait compose une sorte de petite pièce de théâtre, où le personnage, d’abord présenté

rapidement, est ensuite, tel un acteur, mis en scène, puis il vit une péripétie, qui conduit au coup de

théâtre final. Le désir d’Arrias de jouer le premier rôledans cette situation mondaine où l’apparence

est un signe de qualité, mais aussi son amour-propre, le conduisent à dépasser les limites des

convenances sociales en même temps que celles de la morale et du bon sens. Inscrit dans une

époque, elle aussi critiquée pour sa superficialité, ce portrait, tout en faisant sourire le lecteur,

lui permet, par contrepoint, de dégager les critères de l’idéal de "l’honnête homme". Il a aussi une

fonction morale, puisque la vérité finit par triompher.

Ce texte pose aussi les caractéristiques de ce genre littéraire, le portrait, qui, par sa brièveté,

impose des contraintes : il doit capter immédiatement l’attention par son amorce, plaire au lecteur en

l’intriguant, enfin le surprendre, voire le faire sourire, par sa "chute". De plus, il combine, au XVIIème

siècle, la vraisemblance, règle de l’art classique, et la satire, d’où le difficile équilibre à trouver entre

les effets de réels (cadre spatio-temporel, gestes, ton, discours direct) et la nécessaire exagération

propre à la caricature.

1

/

3

100%