2 ~ et 3~ cycles/Master·

coles d'ingenieurs

,

TRAITEMENT NUMERIQUE

DU SIGNAL

Theorie et pratique

8e edition

Preface de Pie"e Aigra in

Mallrice Bellanger

DUNOD

TRAITEMENT

NUMERIOUE DU SIGNAL

,

Theorie et pratique

Consultez nos catalogues sur Ie Web

I---"'Ti',,--

-I

...:':::=-.:::..

-.' - .

_E_,

.

~

I

-

. 1D cow.. _ _

~.

--

~

unod.com

TRAITEMENT

NUMERIGUE DU SIGNAL

,

Theorie et pratique

Maurice Bellanger

a

Professeur au Conservatoire National des Arts et Metiers Paris

Membre de I'Academie des Technologies

Prliface de

Pierre Aigrain

Membre de I'Academie des Sciences

Ancien Secretaire d'Etat a la Recherche

8e edition

DUNOD

Illu stration de cou verture : Digital Vision

d'lNIIignement supBriEllr, pt7t'Cquant LN

baisse brule!. d. achats de 1M. .. de

d' aler1er Ie lecteur sur Ia menace que 11MIeS, au pointqJe Ia pouibitrt6 m!me pcu

repr6sentepourravenirdel'6crit,

ISs Cllleurs de cr6er des cet.M8S

partiQJt.&remeni dans Ie domains DANGER I'IDlMIIles eI de las faire ad. mrde redition ladmiqua at unival'li..

redemenI est wjourcfhui f'I'8lCIOie.

taire, Ie ~pemenl massif du

Nous rnppelons done que louie

La pidcgrnmme qui Rgura ci . amlre

m6rile une eJCPlic:ation. Son objet at

@

p~;U....

La Code da Ta propri6te intellec"

luella du 1,r juillell992 interdil

eneFfet~laphotoc:o-

~an, pamol. 011 totdo,

de Ia pr6senle publication ell

lEPHmXXRJJI:

TlELELIVRE

pie a usage coIlectif sans aulori..

$(Ilion des aycnb droit. Or, cette pratique

s'est gBntircli_ dans las etablissemants

intardite sans aulorisation da

rauleur, de son 6dileur OIl du

Centre franl;Clis d'exploitation du

droit de copis (CfC, 20, rue des

Grcnds..~stins, 75006 Parisi.

© Dunod, Paris, 1998, 2002,2006 pour la 8e edition

© Masson / CNET-ENST, Paris, 1980, 1984, 1987,1990,1996

ISBN 2 10 050162 3

Le Code de la propri'" intelleetuelle n'aulorisant, aux termes de I'article

L. 122.. 5, 2° et 3° ai, d'une part, que les ccopies ou reprodudions striclement

reservees a I'usage prive du eopiste et non destinees t:. une utili.ation collective _

et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et

d'illustralion, c Ioute representation ou reproduction integrale ou partielle Faile

san. Ie consentement de I'auteur ou de set ayants droit ou ayants cau.e est

illicite _(art. L. 122-4).

Celie rep~sentation ou reproduction, par quelque proe6de que ce soit, constituerait done une contrefac;:on sanctionnee par les articles L. 335-2 eI suivan" du

Code de la propriete intellectuelle.

PREFACE

Les revJJlutiollS techniques les plus importantes et les plus riches de consequences ne

sont pas toujours celles qui sont les plus visibles pour l'utilisateur final du produit.

Les methodes modemes de traitement numerique du signal en trent dans fa categorie

des revolutions techniques aux consequences encore insuffisamment pergues et qui

ne[ont pas la premiere page des journaux.

!lest inuiressant d' ailleurs de niflechir quelques instants a la maniere dont de

telles techniques voient Ie jour. L e traitement par Ie calculnumerique d'un signal au

sens Ie plus large du terme n'est certes pas en soi une idee nouvelle. Lorsque Kepler

tirait les·lois d(l tnouvement des planetes des series d'observations de son beau-pere

Tycho Brahe) c',est a un veritable traitement numerique du signal qu'it se livrait) Ie

signal en ['occurrence etant constitue' par les series temporelles des observations de'

positions de Tycho Brahe. Mais ce n'est que dans Ie courant de ces toutes dernieres

decennieS qu e Ie traitement numerique du signal est devenu une discipline. en soi :

c test que la 110ltVeaute-lient ii ce-que lion peut maintenant proceder, en temps .reel, au

traitement de signaux Clectriques, et ceci par des methodes numetiques.

Pour que ceUe evolution soit possible, il faltait que des progres techniques, dans

de nombreux domaines) voient progressivement Ie jOllr, et tout d.'abord, bien. sur; fa

possibillte d'acquerir, sous forme de signal electrique, des in/omIqtions iJ traiter.

eela impliquait Ie developpement progressif de tout ce qu'ilest parfois convenu

d'appeler les capteuys (i'inform~tions, lesquels peuvent alle/~ dims leur ClJmplexite,

de fa simple fauge de contrainte (mais il a fallu de nombreuses et diffi ciles recherches

de physique des solides pOllr la rendre possible) qu radar.

II fallait aussi que se developpent, avec les prodigieUN progres de fa micro~

.~

~

~

o

~

'1C

e!ectroniqut; les outils technologiques p ermettant d e realiser, aux cadences extremement elevees qu'implique le- traitement en temps reel~ des operations arithmetiques

que les p.remiers ordinateurs (l'ENIAC n'a que 40 ans) ne pouvaient realiser qu,'en

plusieurs heures souvent interrompues de plusieurs pannes, et que nous trou vons

aujourd'hui tout afait nature! de voir executees par un micro-prp cesseur de quelques

8 grammes consommarlt seulement quelques milliwatts, et dont Ie (emps moyen entre

o

] pannes depasse dix ans.

:;

~

IJ fallait enfin que les methodes de programmation, c'est-a-dire d'utilisation

optimisee de ces outUs nouveaux, aient pu pro gresser, car queUes que soient les

immenses capacites de cqlcul des micro-processeurs mo(iernes, il. n'est pas indifNrent

de'ne pas gaspiller ces possibilites en operations inutiles. L 'invention des algorithrngs

VI

Preface

de transformee de Fourier rap ide est un des exemples les plus frappanrs de cette

importqnce des methodes' de programmation. Cette convergence des progres techniques dans des domaines aussi differents relevant pour les uns de la physique) pour

beaucoup de rezectronique, pour d'autres des mathematiques) n{a pas ete accidenteUe. Dans une cenaine mesure, chacu.n des progres a sllscite ie besoin nouveau

auque1 un nouveau progres dans un autre dotnaine permettait de repondre. It serait

sans doute-utile, du point de vue del'histoire et (ie l'epistemologie des Sciences ef des

Techniques d'entreprendre un jour une etude approfondie de ce cas.

Car ies consequences en sont d 'ores et deja considerables. Sans doute Ie traitement (lnalogique· de-signaux etectriques a-t-il precede le traitemenl numerique et sans

dou,(e continuera::t-il a occuper Ulle place impottante dans certaines (lpplications,

mais les avantages du traitement numerique qui tiennent en deux mots «·precisian et

jiabilite ii ant seuls .rendu possibles certaines realisations et qui debordent de loin les

secteurs de l'electronique et des telecommunications dans lesquefs ces techniques ant

vu Ie jour. Pnur .n'en citer qu 'une la tomodensitographie par rayon

J

x:. les «scanners»

sont bases sur ['application d'un theoreme da a Radon et comiu depuis 1917. Seules

les evolutions que nous avons mentionnees plus haut ont rendu possible fa realisation pratique de ce nouvel outil de diagnostic medical. Il y a gros iJ parier que les

te9hniques de traitemel'!i numerique QU signal trouverQni <lemail'! leur place (ians des

produits de pll{s en plus varies, y campris les produits utilises par Ie grand public

qui, tout en benejiciant des avantages de prix, de performance et de jiabilite que ces

techniques rendent possibles) ne se .rendra pas toujours compte de la prodigieuse

imbrication de recherche, de technique et (i'invention que suppose ce progreso Cette

evolution a d' ailleurs dejit commence dans Ie cas des recepteurs de television.

Mais lorsque se produisent de telles revolutions techniques, une autre difficulte

se rencontre presque inevitablement. C'esl celie-de la formation des utUisqteurs a ce

qui est non seulement un nouvel Dutil) mais squvent un .nouveau .m'Ode de pensee.

Certe etape de la formation peut devenir, si /'on n'y prend garde, un goulot d'etranglement dans l'introduction de nouvelles techniques. C' est pourquoi I'ouvrage de

M. BELLANGER) dont Ie point de depart est un enseignement donne depuis plusicurs

annees ii tEcole: Nationale Supe.rieure· des Telecommunications et ii l'Institut

Superieur d'Elec;ronique de Pa!'is, constitue un evellement dOli! il COl1vicnt de sou/igner l'importance. Ouvrage didactique, accompagne d'exerctces) contenant plusieurs

programmes, que certains pour.ront souvent utiliser tel quet! il contribuera sans

aucun dOl1:te it (lccelerer encore un,e evolution desirable et necessqire.

P.AIGRAIN

1981

TABLE DES MATII~RES

PREFACE

.••

V

AVANT·PROPOS

XIII

INTRODUCTION

1

CHAPITRE 1 • LA NUM£RISATION DU SIGNAL £CHANTILLONNAGE IT CODAGE

7

1.1 L'analyse de Fourier

7

1.2

1.3

Les distributions

Les principaux signaux traites

12

1.4

1.5

Normes d'L1ne fonction

L'operation d'echantillonnage

1.6

1.7

1.8

L'echantillonnage en frequence

Le theoreme de I'echantillonnage

Echantillonnage de signaux sinuso'idaux et de signaux aleatoires

22

23

24

1.9

L'operation de quantification

Annexe 1 : La fonction I(xl

Annexe 2 : La loi Normale Reduite

Bibliographie

Exercices

14

25

'27

32

45

46

47

48

]I

CHAPITRE 2 • LA TRANSFORMATION DE FOURIER DISCRHE

50

.~

2.1

Definition et proprietes de la TFD

•

g

2.2

2.3

La transformation de fourier rapide

Degradations dues aU)( limitations dans Ie calcul

51

53

63

'a.

8

24

.

calcul de spectre par TFD

La convolution rapide

Calcul d'u.ne TFD par cQnvQlution

67

72

73

B

c

•

o

"0

~

~

2.6

~

Ii 2.7 Realisation

,c

Bibliographie

"

@

Exercices

74

77

77

Table des matif~res

VIII

CHAPITRE 3 • AUTRES ALGORITHMES DE CALCUL RAPIDE DE LA TFR

80

3.1

3.2

Le produit de Kronecker des matrices

Factorisation de la matrice de l'algQrithme d'entrelacement frequentiel

3.3

3.4

Les transformees partielies

Transformee avec recouvrement

3.5

3.6

Autres algorithmes de calcul rapide

Transformee de Fourier binaire - Hadamard

3.7

Les transformations algebriques

Bibliographie

Exercices

80

80

82

84

98

102

103

106

107

CHAPITRE 4' LES SYSTEMES UN~AIRES DISCRETS INVARIANTS DANS LE TEMPS

108

4.1

4.2

Definition et proprietes

La transformation en Z

4.3

[nergie et puissance des signaux discrets

4.4

Filtrage des signaux aleatoire,

108

110

113

114

115

118

120

120

4.5

systemes delinis par une equation aux differences

4.6

Analyse par les variables d'etat

Bibliographie

Exercices

CHAPITRE 5 • LES FILTRES A R~ONSE IMPUlSIONNELLE FINIE (RIF)

122

5.1

Presentation des liltres RIF

5.2

Fonctions de transfert realisables et filtres a phase lineaire

5.3

Calcul des coefficients par developpement en serie de Fourier

122

125

128

5.4

Calcul des coefficients par la methode des moindres carres

5.5

Calcul des coefficients parTFD

133

137

5.6

Calcul des coefficients par approximation de Tchebycheff

138

5.7

Relations entre nombre de coefficients et gabarit de filtre

141

5.8

Filtre atransition en cosinus sureleve et cosinus

- Filtre de Nyquist - Filtre demi-bande

5.9

Structures pour la realisation des liltres RIF

5.10 Limitations du nombre de bits des coefficients

5.12 Fonction de transfert en z d'un filtre RIF

5.13 Filtres a dephasage minimal

5.14 Calcul des liltres a tres grand nombre de coefficients

a

5.15 Filtres RIF deux dimensions

5.16 Ca lcul des coefficients de filtres TIF-2d par la methode des.moindres carres

144

146

148

155

157

160

161

165

.'!:::i

",

.'•••"

u

0

TabJe des matieres

IX

Annexe

Bibliographie

Exercices

171

172

172

(HAPITRE 6 • CELLULES DE FILTRESAR~PONSE IMPULSIONNELLE INFINIE (RII)

174

6.1

174

179

188

192

196

197

199

202

202

La cellule elementaire du premier ordre

6.2

La cellule du second ordre parement recu rsive

6.3

Cellule du second ord re genera le

6.4

Structures pour la realisation

6.5

Limitations du nombre de bits des coefficients

6.6

Limitation du nombre de bits des memoires de donnees

6.7

Stabi lite et auto-oscillations

Bibliographie

Exercices

CHAPITRE 7 • LES FILTRESAR ~ONSE IMPULSIONNELLE INRNI E(RII)

204

7.1 Expressions generales pour les ca racteristiques

7.2 Ca lcu l direct des coefficients par les fonctions modeles

7.3 techniques iteratives pour Ie calcul des liltres RII

7.4 Filtres bases sur les fo nctions spheroIdales

7.5 Les structures rep resentant la fonction de transfert

7.6 Limitation du nombre de bits des coefficients

7.7 Nombre de bits des coefficients en slruclure cascade

7.8 Bruit de ca lcu l

7.9 Determination de la capacite des memoi res internes

7.10 Auto-osci llations

7.11 Compa raison entre les liltres RII et RIF

Bibliographie

Exercices

204

206

217

223

225

231

235

238

245

248

249

251

252

• CHAPITRE 8 • LESSTRUCTURESDE RLTRESEN CHAINE

'0

B

,

•

8.1

8.2

• 8.3

'a.

0

0

0

"0 8.4

• 8.5

-c0 8.6

0

0

0

~

~

~

,

0

"

@

Proprietes des qua<J rip6les

Les fil tres en echelle simulee

Les dispositifs acommutation de capacites (DeC)

Les fi ltres d'onde

Les fi ltres en treilli s

Elements de comparaison

Bibliographie

Exercices

254

2 ~4

258

263

266

272

278

278

279

x

Table des matif~res

CHAPITRE 9 • SIGNAUX COMPLEXES FILTRES DE QUADRATURE

281

9.1 Transformee de Fourier d'une suite reelle et causale

9.2 Signal analytique

9.3 Calcul des coefficients d'un filtre de quadrature RIF

9.4 Dephaseurs A 90' de type recursif

9.5 Modulation A bande latera Ie unique

Les filtres a dephasage minimal

Filtre differentiateur

9.8 Interpolation par filtre RIF

9.9 Interpolation de Lagrange

9.10 Interpolation par bloc-SPlines

9.11 Conclusion

Bibliographie

Exercices

281

284

289

291

293

294

296

297

298

300

302

303

304

CHAPITRE 10' LE FlLTRAGE MULTICADENCE

308

10.1 sous-echantillonnage et transformee en Z

10.2 Decomposition d'un filtre RIF passe-bas

10.3 Le filtre RIF demi-bande

308

10.4 Decomposition avec filtres demi-bande

10.5 Filtrage par reseau polyphase

317

322

10.6 Filtrage nlulticadence aelements RII

10.7 Bane de filtres par reseau polyphase et TFD

10.8 Conclusion

Bibliographie

Exercices

327

329

331

332

332

CHAPITRE 11 • RLTRES QMF ET ONDELmES

334

11 .1 Decomposition en deux sous-bandes et recon stitution

11.2 Filtres QMF

11.3 Decomposition et reconstitution parfaite

11.4 Ondelettes

11 .5 Structure en treilli s

Bibliographie

334

9.6

9.7

Exercices

311

314

335

337

340

344

345

345

CHAPITRE 12' BANCS DE RLTRES

347

12.1 Decomposition et reconstitution

12.2 Analyse des elements du reseau polyphase

12.3 Calcul des fonctions inverses

12.4 Banes de filtres pseudo-QMF

12.5 Calcul des coefficients du filtre prototype

347

349

352

355

360

TabJe des matieres

XI

12.6 Rea lisation d'un banc de li ltres ",els

Bibliographie

364

368

CHAPITRE 13 ' ANALYSE ET MOD£USATION

369

13. 1 Autocorrelation et intercorrelation

13.2 Analyse spectraIe pa r correlog ranime

13.6 Structu res de pred icteur

13.7 Conclusion

Bibliographie

Exercices

369

372

373

376

378

380

383

384

384

CHAPI TRE 14 ' FlLTRAGE ADAPTATIF

385

14.1 Principe du liltrageadaptatil par algorithme du gradient

142 Conditions de convergence

14.8 Fi ltra,ge adapta til RII

14.9 .concl usion

Bibliographie

Exercices

385

389

391

393

396

399

401

403

406

407

408

(HAPITRE 15' APPUCATIONS

410

15.1 Detection d'une Irequence

15.2 Boucle averrouillage de phase

15.3 Codage Mic,Dillerentiel

410

13.3 Matrice d'autocorrelation

13.4 Modelisation

13.5 Pred iction li nea ire

14.3 Constante de temps

14.4 Erreur residue lle

14.5 Pa rametres de complexite

14.6 Algorithmes normalises et algorlthmes du signe

14.7 Fi ltrage RIF adaptatil en structure cascade

.'!:::i

",

.'•••" 15.4 Codage du son

u

0

•

'0

B

,

15.5 Annu lation d'echo

•

15.6 Traitement des images de television

• 15.7 Transmission Mu ltiparteuse - OFDM

'a.

0

Bibliographie

0

0

0

0

0

413

414

418

419

423

425

429

"0

~

~

• EXERCICES • £L£MENTS DE R£PONSE ET INDICATIONS

~

'ri

430

, INDEXALPHAB£TIQUE

441

BIBUOGRAPHIE

445

0

0

"

@

Table des matif~res

XII

CONTENTS

CHAPTER 1 • Signal Digitization - Sampling and Coding . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .

7

CHAYfER 2 . Discrete Fourier Transfonn and FFT algorithms. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .

50

C HAPTER 3 • Other Fast Algorithms for the DFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . .

80

C HAPTER 4. Time Invariant Discrete linear Systems. . . . . .. . . .... . . . . .. .. . . . . . . . .

108

C HAPTER 5 ' Finite Impulse Response Filters (FIR). . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . .... . . . .

122

CHAPTER 6. Infinite Impulse Response RIter Sections

...... ~, .. .... .... ......

•

174

CHAPTER '7 ' Infinite Impulse Response FIlters (UR) . . . . . . .. •• . . . . .. •• . . . . .. . • . . . .

204

C HAPTER 8 . Two-Port Filter Structures . .. ..... ...... . .... . • . ....... .. ..... I

<0-,

•

•

•

• •

254

C HAPTER 9 • Complex Signals - Quadrature Filters .... .. ..... . . ............... ~ . .

281

CHAPTER 10. Multirate Filtering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .

308

CHAPTER 11- QMFfilters and wavelets. .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . .. . . .. . .

334

CHAPTER 12. Filter banks .. . ........ . ... .... . .. Jo ", • • • • • • -.,. • • • • • • ,.,.. • • • • • • -." . • • •

347

• •

C HAPTER 13 . Signal analysis and modeling ........ . .. . ...... ... ... .... , . . . . . . . • . . . .

369

C HAPTER 14. Adaptive filters . ...... ...... . ......... .. .............. ... .... ~ . .

385

~,. .. • • . . . .. . . • •

410

E XERCISES: Hints and answers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

430

C HAPTER 15. Applications . . ...... . .. ... 60"

INDEX ......

••

•

•

0.,60"

..

. . . .. .

.

..

..

.............. . .. . .... . . . ..... .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .

\

441

AVANT-PROPOS

L'innQvation. impose a l'ingenieur une mise a jour permanente de ses cormais,..

sances et une bonne information sur Ie potentiel offert par les techniques nouvelles, decouvertes et mises au point dans- les laboratoires de recherche. Eh traitement du -s ignal, les techniques numeriques apportel)t des possibilites prodigieuses :

la conception rigoureuse des systemes, une grande reproductibllite des equipements, llne grande stabilite de leurs caracteristiques en exploitation et une remarquable facilite de supervision. Cependant ces techniques presentent 'un certain

degre d~abstraction et leur application aux cas capcrets requieTt un ensemble de

connaissances theoriques', jugees 'SQuvent plus familieres ou plus facilement accessibles au chercheur qu'a l'ingenieur, et qui peuvent representer un obstacle a leur

utilisation. Llambition du present ouvrage est de vainere eet obstacle et de faciltter

Facces aux techniques numeriques en fa-isant la liaison entre 1a theorie et la pratique, et en mettant a la portee de Pingenieur les resultats les plus utHes dans ce

domaine.

La qase de cet ouvtage est un enseignement donne dans des ecoles d'ingenieurs, d1abord l'Ecole Nationale Superieure des Telecommunications et l'Institut

Superieur d'Electronique de Paris, puis Supelec et Ie CNAM. II s'adresse done

d:abord aux Ingenieurs. L 1 auteur s'est efforce d'y faire une presentation claire et

concise des principales techniques de traitement numerique, de comparer leurs

merites et de donner les resultats les plus utiles s·o us une forme directement exploitable aussi bien pour la conception des systemes que pour une evaluation rapide

dans Ie cadre de I'elaboratiol) d'un projet en temps limite. Les developpements

theoriques ont ete recluits a ce qui est necessaire pour une bonne comprehension

et une appli.c ation corre.c te des resultats. Le lectellr trouyera dans les references

•• bibliogr.aphiques les complements qu'i! pourrait sDuhaiter. A 1a fin de chaque chapitre, que'1ql.les. exercices, souvent tires. de cas concrets, permettent de tester l'assi],"

milation de 1a matiere du chapitre et de se familia riser avec son utilisation. Pour

•:5 ces exerGices, des elements de reponse et des indications ont ete regroupes en fin

c

.~ d'ouvrage. II convient egalement de signaler que des· efforts ont

faits pour

§ intToduire une terminologie fran'taise, qu'il serait souhaitable de completer et

] generaliser ann de donner a nstre langue sa place a part entie-re dans Ie domaine.

Cet ouvrage s'adresse egalenient aux chercheurs a qui il peut apporter, en plus

d'un ensemble de resultats utiles, des indications pour l'orientatlon de. leurs travaux, en faisant clairement apparaltre les contraintes de la realit6 technique. 11

contient de plus uncertain nombre de resultats provenant des travaux de

j

.."

He

~

Avant-propos.

XIV

recherche de l' auteur et de ses callabarateurs. En effet, pour et"blir Ie dialogue

aveo les chercheqrs et etre en etat de faire beneficier la technique de leurs decouvertes dans les dela;s les, phis brefs, l'ing6nieur doit s' integr"r a la communaut6

scientifique et apporter sa 'propre contribution a 1a recherche; par ses contacts permanents avec les aspects. conGrets~ il peut hon "Seulement evaJuer et cQ:n forter les

res'ultats obtenus par les chercheurs mais encore ouvnr de nouvelles voies.

Par rapport aux precedentes, cette huitieme edition apparte des complements·,

des parties nouvelles et des simplifications. Les compl6ments portent sur des resultats partiels nouveaux introduits dans diffe-rents chapitres, des expressions simplifiees et des eclaircissements. Les parties nouvelles se situent principalement aux

chapitres 11 et 13. En effet, it est apparu interessant de montrer leg connexiofls

entre les filtres QMF et les ondelettes et que les ondelettes elementaires resultent

simplement cl'un calcui de filtre avec des contraintes particulieres. Quant a }lanalyse et mode-lisation des signaux, ces fonctions s'integrent de plus en plus dans les

systemes. Le traitement du signal se generalisant avec l'electr.omque, Ie do.maine

d'appllcation est de plus en plus vaste et il a semble judicieux de se limiter a

quelques illustrations des methodes de base.

l! faut souligner que les Iravaux sur lesquels est base Ie present ouvrage ont

~t~ a l'originy rnenes en collaboration et avtic Ie sOl,lti~I1 9U Centre National

d'Etudes des Tel6comrnunications, ~ qui 1'auteur tient a exprirner sa reconna'issanee: II tient egalernent a exprimer sa pr.o'fonde gratitude Monsieur I. DAGUET,

Dtre,cteur technique a la Societe Telecommunications Radim~lectriques et

a

Telephoniques pour .voir guide ses travaux avec une grande clairvoyance et les

avoir effieacernent stimules pendant de nornbreuses annees. L'auteur adresse aussi

ses vifs rernerciements al'ensemble de ses collaborateurs pour leurs contributjons

et pour I' assistance constante qq'ils ont apportee.

INTRODUCTION

Le signal est Ie support de. l'information emise par une source et destinee a un

recepteur ; c' est Ie vehicule de l'intelligence dans les systemes. Il trans porte les

ordres dans les equipements de. controle et de te16'commande, i1 achemine sur les

reseaux l'information, 1a parole ou l'image. 11 est particulierement fragile et doit etre

manipl,lle avec beaucoup de soins. Le traltement qU'!il subit a pour but crextraire des

informations, de modifier Ie message qu'il transporte QU de Fadapter aux moyens de

transmission; c1est la qu'interviennent les techniques numeriques. En effet, si PDn

imagine c;le substituer au signed un ensemble de nombres qui representent sa grandeur ou amplitude it des instants convenablement choisis; Ie traitement, meme dans

sa forme la plus elaboree, se ramene a 'TIne sequence d'operations logiques et arithmetiques sur cet ensembie de nombres,. associees a des mises en memoire.

La conversion du signal continu anaIogique en un signal numerique est realisee par des capteurs qui operent sur des enregistrements ' ou directement dans les

~quipements qui produisent ou rer;;oivent Ie signal. Les operations qui suivent cette

conversion sont realisees par des calculateurs numeriques agences ou programmes

pour effectuer l'enchalnement des operations definissant Ie traitement.

Avant d'intrQduire Ie contenu des differenls chapitres du present ouvrage, il

convient de donner une definition precise du traitement c.onsidere.

Le traitement numeriqut} du signal designe l'ensemble des operations, calculs

arithmetiques et manipulations de nombres, qui sont effectues sur un signal a traiter,

represente par une suite ou un ensemble de nombres, en vue de fournir une autre

suite ou un autre ensemble de nombres, qui representent Ie signal traite. Les fonctions

les plus variees sont reailsables de cette maniere, comme I' analyse spectra\e, Ie filtrage

lineaire- QU non line.aire" Ie trans.codage, Ja modulation, la detection, Festimatlon et

•• \'extraction de parametres. Les machines utilisees sont des calculateurs numeriques.

Les systemes corr~spondant a ce traitement obeissent aux 'lois des systemes

],"

discrets. Les nombres sur lesquels il porte peuvent dans certains cas etre issus d'un

•:5 processus discret. Cependant, ils representent souvent l'amplitude des echantillons

c

.~ d'un signal continu et d,ms ce cas, Ie calculateur prend place derriere un dispositif

§ convertisseur analogique-numerique et eventuellement devant un cortvertissetir

] numerique-analogique. Dans la conception de tels systemes et l'etude de leur fonctionnement, la numerisation du signa"1 revet une imporrance fondatnenta"le 'et les

operations d'echandllonnage et de. codage doivent e tre analysees dans leur principe et leurs consequences. La theorie des distributipns constitue une approche

concise, simple et efficace po-qr cette analyse. Ap.res: un certain nomhre de rappeJs

.."

~

2

Introduction

sur l'analyse de Fourier, les distributio ns et la representation des signaux, Ie chapitre premier rassemble, les resultais les plus Importanis et les plus utiles sur

l' edhantillonnage et Ie cod age d'un signal.

L'eSSOT du traitement numerique date de la decouverte d1algorithmes de caleul

rapide de la Transformee de Fouri"ef Discrete. En effet, cette transformation est a

la base de l'etude des systemes discrets et elk constitue dans ce domaine numerique l'equivalent de la Transfonnation de Fourier dans Ie domaine analogique,

c'est Ie moyen de passage de l'espace des temps discret a l'espace des frequences

disc,et. Elle s' introduit naturellement dans une analyse spectrale '<lveC un pas de

frequence diviseur de la f~equence d'echantillonnage des signaux a analyser.

Les algorithmes de calcul mpide a.pportent des gains tels qu' ils permettent de

faire. les operations en temps reel dans de nombreuses applicatiops pourvu que

certaines conditions elementaires soient remplies. Ainsi, la Transformation de

Fourier ,Discrete constitl.le non seulement un, outil de base dans la determination

des caracteristiques tiu tr'aitement et dans fetude de ses incidences sur ie signaL

mais de plus, elle donne lieu a la realisation d' equipemenis to utes les fois qu'unl"

analyse de spectre intenri~nt , par exemple, dans les systemes GQmpo ttant des banGs

de ,filtres ou quand, par la puissance de ses algO'rithmes, elle conduit a une

approche avantageuse pour un circuit de filtrage. Les chapitres 2 et 3 lui sont

consacres; iis donnent d'une part une presentation des proprieMs elementaires et

du mecanisme des algor.ithmes de caleul rap ide et de leurs applications, et d'au'tre

part, un ensemble de vatianl es associees aux situations pratiques. En tant que systeme, Ie calculateur de Transformee de Fourier Discrete est un systeme lineaire

discret, .invariant dans Ie temps.

Une grande partie d\l pre&ent ouvrage est consacree a l' et\lde des systemes

lineaires discrets invariants dans Ie temps a I,me dimension, qui sont facile-m ent

accesslbles et tres utiles. Les systemes a plusieurs dimensions et en partfculier a

deux et trois dimensions connaissent un grand developpement ; iIs sont appliques

par exemple aux images; cependant, leurs proprletes se d6duisent en general de

celles des systemes a une dimension dont iIs he sont souvent que des extensions

simplifiees. Les systernes non lineaires oU variables clans Ie temps, soit contiehnent

un sous-ensemble important qui presente les propriHes de linearite et invariance

temporelle, soit peuvent s'analyser avec les memes techniques que les systemes

ayant ces proprietes.

La linearite et l'il.lvariance temporelle entral'nent l'existence d'une relation de

convolution qui regit Ie fonotionnement du systeme, ou .tiltre, ayant ces proprietes.

Cette re.lati911 de convbl\ltion e&t definie a partir de ia reponse du -systeme all

signal elementaire que represente une impulsion, la reponse impulsionnelle, par

une lntegrale dans Ie cas des signa\lX analogiques. Ainsi, si x(t) designe Ie signal ~

tntrer, h (I ) ia repa nse imp\llsionnelle d\l filtre, Ie signal filtre Y (I) est donne par

l'equation ;

Introduction

Dans ces conditions, une telle relation qui pourtant traduit directement Ie fbne"

tionnement reoel du filtre, offre un interet pratique limite. En effet, d\me part II

n'est pas tres aise de determiner la reponse impulsionnelle a partir des criteres qui

definissent l'operation de filtrage envisagee et d!autre part une equation comportant une integrale ne permet pa,s facilement de reconna'itre et verifier 'Ie cOIhportement du filtre. La conception est beaucoup pIUs facile a aborder dans Ie domaine

des frequences car la transformation de Laplace ou la transformation de F(')urieT

permettent d'aeceder ~ un plan transforme ou les relations de convolution du plan

amplitude-temps deviennent de simples pr6duits de fanctions. A la reponse impulsionne-iie, la transformation de Fourier fait correspondre la reponse en freque-nee

du systeIj1e, et Ie filtrage se ramene au produit de celte repon.s e en frequenee par I.

transformee de Fourier, ou spectre, du signal afiltrer.

Dans les systemes numeriques, qui sont du type dis'eret, la c'onvolution se traduit par une sommation. Le filtre est defini par une. suite d.e nombres qui co:rrstitue

sa reponse impulsionnelle. Ainsi, si la suite a filtrer s'ecrit x (n), la suite filtree y (n)

s~exprime par la sornmation suivante~ ou n et m sont des entiers :

yen) ~ L h (m}x (n-m)

rn

DeuX cas se presentent alors. Ou bien la sommation porte sur un nombre fini

de termes, c'est-a-dire que les h (m) sont nuls sauf pour un nombre 'fini de valeurs

de la variable entiere m. Le fiitre est dit a reponse impulsionneile finie; en faisant

allUsion a sa reaHsation, on Ie designe encore par non recursif car it ne necessite

pas de boucle de reaction de la sortie sur l~entree dans sa mise en ceuvre. II est a

memoir~ firue, puisqu'ill1,e g-arde Ie souvenir d~un signal elementaire, une impulsion par exemple. que pendant une duree limite'e. Les nombres h (In) sont appeles

les coefficients du fillre , qu'i]s definissent completement. I1s peuvent se ca!cHler

d'une maniere direete tres simple, par exemple ep faisant Ie developpement en

serie de Fourier de la reponse en frequence a reatiser. Co, type de filtre presehte

des caracteristiques origin ales tres interessantes j par exemple, la possioilite d'une

reponse rigoureusement lineaire en phase, e'est-~-dire d~un temps de propagation

de groupe constant; les signaux dont les composantes se- trouvent dans la bande

passante du filtre ne sont pas deformes a la traversee de ee filtre. Celte possibilite

est exploitee dans les systernes de transmission de donnees ou en analyse spectraie

"• par exemple.

·m

Ou bien la sonunation porte sur un nombre infini de tennes, les h (m) ont une

], infiuite de valeurs non nulles; Ie filtre est dit a reponse impulsionnelle infiuie ou

~ encore de tYP'e recursif, car il faut realiser sa memoire par une boucle de reaotion

g de la sortie sur l'entree. SOl) fonctionnement est 'regi par une equation selon

• laquelle un element de 1a suite de sortie y (n) est calculee par 1a somrnation ponde.§ ree d'un certain nombre d~61ements de la suite dlentree x(n) et d~ un certain

~ nombre d'elements de la suite de 's0rtie l?recedents. Par exemple, si L et K sont des

...J

entiers, Ie fonctionnement du filtre peut etre defini. par l'equation suivante :

l

1i

o5'

@

Introduction

4

L

K

l=O

k= l

y(n).= L a,x(n-l)- L .hKy (n - k )

Les a,(l = 0., 1, ... , L) el bk(k = 1, 2, ... , K) sont les coefficients. Comme pour les

filtres analogiques, I' elude de ce type de fillre ne se fait pas en general simplement

de manie-re directe; il est neeessaire de passer par un plan transforme. La transformatlbn de Laplace ou 1a transformation de. Fourier pourraient eire utilise"es'.

Cependant, il existe une transformation beaucoup mieux adaptee, la transfonnahon en Z, qui est l'equivalertt J?our les systemes discrets. Un. filtre est caracterise

paT sa fonction de transfert en Z, designee generalement par H (Z), et qui fail

illtervenir les coefficients par t:equation suivante:

L

L aZ- '

l=O I

,H (Z) = ~-.'oK-l +LbZ- k

k= 1 k

Pour obtenir la '''ponse. en frequence du filtre, iI suffit de remplacer dans:H (Z) la

variable Z par I'expression suivante au [design" la variable (requence et T la

periode d'echantillonnage des signaux:

Z=e J21tf T

Dans cette operation, a l'axe imaginaire, dans Ie plan de Laplace, correspond

Ie cercIe de rayon unite centre a l'origine dans Ie plan de la variable Z. Il apparait

clairemenl que la r;;ponse en frequence du filtre diifini par H (Z) est une fbnction

periodique ayant pour periode la f):equence d'echantillonnage. Une autre'representation de 1a fonction H (Z) est utile pour la mnception des fillres et j'etude d'un

certain nombre de pToprietes, Gell e qui fait apparaitre les raeines du numerateur

appelees zeros du filtre, Z,(l = 1, 2, ... , L) et les racines du denominateur appelees

poles, Pk(k = 1, 2, .. . , K) ;

L

IT (l_Z,Z-l)

H (Z ) = 'Go :-1~c:'l~ _ __

K

IT (l-P Z-l)

k=l

k

Le terme ao est un facteur d'echelle qui definit Ie gain du filtTe. La condition de stabilite du filtre s'exprime tn38 simplement par la contrainte suivante : tous les poles

doivent etre al'interieur du cercle unite. La position des poles et des zeros par rapport au cercle unite, permet une appreciation tn~s simple et tres utilisee des carac-

teristiques du filtre.

Un ensemble de ql.l~tre chapitres: est c.o fisacre a 1'etude des caraete-ristiques

de ces filtres numeriques. Le chapitre TV presente les proprietes des systemes

lineaires discrets invariants dans Ie temps, rappelle les proprietes principales de la

Introduction

5

transformation en Z et donne les elements necessaires al~etude des filtres. Le chapitre V tr~ite des filtres. ~ reponse impulsionnelle finie : leurs proprie!es sont etudiees, les. techniques de calcul des coefficients sont decrites ainsi que les structUres

de realisation. Les filtres areponse impulsionnelle infinie etant generalement realises par Une mise en cascade de cellules elementaires du premier et second prdre; Ie

ch~pitre VI deerit ces eellules et leurs proprietes, ce qui d'une p,art facilite considerablement l'appmche de ce type de systeme el d'aulre part fournit un ensemble de

result~ts tres utiles dans la pratique. Le Gh~pitre VII donne les methodes de calclll

des coefficients des filtres a repanse impulsionnelle infinie et traite les problemes

apportes par la realisation, aveo les limitations qu'elle implique et leurs conse"

quences, en particulier Ie bruit de calcul.

Les filtres it reponse impulsionnelle infinie ayant des proprietes comparables it

celles ges filtres analogjql)es continus, 11 est naturd d'envisager pOl,lr leur realisation des strll-otures du meme type que celles qui sont couramment employees en tiltrage analogique. C'est l'objet du chapitre V1II qui presente des structures en

chaine. Une digression est faite avec les dispositifs acommutation de capacites, qui

ne sont pas de type nUl11erique au sens strict, mais. qui sont neanmoins de type

echantillonne et sont des complements tn3s utiles aux filtres numeriques. Pour guider 1'4tilisatvllr, \.ll1J~s\-lrne des me:.rit~s respectifs des struct4res deGrit~~ ~st donn~

en fin de chapitre.

Certains equipenlents, par exemple en instrumentation ou dans Ie domaine des

telecommunications. font intervenir des signaux representes par une suite de

nombres complexes. Dans l'ensel11ble des signaux de ce type, une categorie presente

un interet pratique notable, cene des signaux analytrques. Leurs propri6tes sont etudi"es au Ghapitre IX, ainsi qu~ 1a conception des clispositifs adapres it la generation

ou au traitement de tels signaux. Des notions complementaires sur Ie filtrage sont

egalement donnees dans ce chapitre, qui presente l d'une maniere unifiee, les principaJ,es techniques d'inteJpolation.

Les machines de t raItement numerique, quand ciles fonctionFlent en temps

reel, operent a'TIne cadence etroitement liee a la frequence d'echantillonnage des

signaux et leur complexite depend du volume d'operations 'il faire et de l'intervalle

de temps disponible pOllr les realiser. La frequence a'echantillonnage des signaux

est generalement irnposee al'entree ou a la sortie des systernes, mais a l'interieur

du systeme lui-meme, i1 est possible de la faire varier ,pour Padapter aux caracieTis• tiques du signal et du traitement~ et ainsi de reduire Ie volume d'operations et la

·m cadence des calculs. Une simplification des machines, qui peut etre tn3s importante,

], est obtenue en adaptant t<Jut au long du traitement la fr"<quence d'echantillonnage

~

ala largeur de bande du signal utile, c'est Ie filtrage mlllticadence presente au chao

~ pitre X. Les incidences sur les caracteristiques db traitement sont decrites ainsi que

les methodes de realisation. Des regles d'utilisation et d'evaluation sont fournies .

.§ Cette technique donne des resultats particuJierernent interessants pour les filires a

:; bande passante 6troite ou pour Ia mise en reuvre d1ensembles appeles banes qe

...J

filtres. Dans ce dernier cas, Ie systeme associe a un ensemble de circuits dephaseurs

1i5 un calculate-ur de Transformee de Fourier Discrete.

"

l

~

o

©

6

Introduction

Les banes de filtres pour 1a decomposition et 1a reconstructien des signaux

sont devenu$ un Dutil de ba,se pour la compression. Leur fonctionnement est decrit

aux chapitres 11 et 12 avec les methodes de calcul et les structures de realisation,

Les filtreS' peuvent elre determines a partir de specifications dans Ie- temps;

c' est Ie ca,s par exemple qe, la modelisation d'un systeme comme decrit au chapitre 13,

Sf les caracteristiques varient, il peut eire interessant de modifier les coefficients en

fon ction des evolutions du systeme., Cette modification peut dependre d'un critere

d"approximation et se faire a Une caaence qui peut atteindre la cadence d'6chantill6nnage du systeme; alors Ie liltre est dit adaptatif. Le chapitre 14 est consaore

au filtrage adaptatif, dans Ie cas Ie plus simple, mals aussi Ie plus courant et Ie plus

utile, celui au Ie critere d'approximation retenu est 1a :minimisation de l'erreur quadratique moyenne et au les variations des coefficients se font suivant l"algorithme

du gradient. Apres un ensemble de rappels donnes au chapitre 13 sur les signaux

aleatoires et lellfs proprietes, en particulier la fonction et la rnatrice d'a-qtocorrelation dont les valeurs propres jouent un role important, l'algorithme du gradient est

presente au chapitre 14 et ses conditio~ de convergence sont etudiees. Ensuite les

deux parametres d'aqaptatio.n prirtcipaux, la constanle de temps et l'erreur residuelle sont analyses, ainsi que la complexite arithmetique. Differentes structures

de r~aJisa.tion sont proposees.

Pour terminer, Ie chapitre 15 decrit brievement quelques applications, en

montr,ant comment les methodes et techniques de base, sont exploitees.

Chapitre 1

La numerisation du signal

Echantillonnage et codage

La conver-sion d'un signal analogique SOllS forme numerfque implique une double

approximation. D'une part, dans I' espace des temps, Ie signal fe nction du temps

s (t) est r emplace par ses valeurs s (nT) a des instants multiples entiers d'une duree

T; c'est l'operation d'echantillonnage. D ' autre part, dans i'espace des amplitudes,

chaque valeur s (nT ) est approchee par un multiple entier d' une quantite elementaire q ; c'est l'operation de quantification. La valeur approchee ainsi, obtenue est

ensuite associee a un nombre ; c ~est Ie cm;lage, ce terme etant souvent utilise pour

designer I'ensemble, c'est-a-dire Ie passage de la valeur s (nT ) au nombre qui la

represente.

L'objet du present chapitre est d 'analyser I'incidence sur Ie signal de ces deux

approximations.

Pour mener a bien cette. tache, on utilise deux Gutils de base qui sont l'analyse

de Rourier et la theorie des distributions .

.'!:::i

'1i 1.1

L'ANALYSE DE FOURIER

."••"

L'analyse de Fourier est un moyen de decomposeT un signal en une somme de

signaux

61ementaires particuliers, qui ont la propri6t6 d'etres faciles: a mettre en

],

ceuvre

et

a observer. L'intere t de cette decomposition reside dans la fait que l'a

•

g reponse au §igpa! d~un systeme obeissant au prin,cipe de superposition peut etre

.~ deduite de la reponse au~ signaux eh~mentaires. Ces signaux elementaires sont

§ periodiques et complexes~ afin de permettre une etude en amplitude et en phase

ides systemes; ils s' expriment par 1a fonction s, (t) telle que :

s, (t) ~ el~'f' ~ cos (2T[ft) + isin (2nft)

(1.1)

ou frepresente Finverse de la periode, c'est la frequence du signal elementaire.

1 • La numeration du signal. tchantillonnag'e et (adage

8

Dans la mesure ou les sig;naux 61ementaires .so nt periodiques, il est ciair que

l' analyse se simplifie dans Ie cas ou Ie signal est lui-meme periodique. Ce cas va

6-tte examine d~ abord, bien qu~i l ne corresponde pas- aux signaux les plus in teressants, puisqu' un. signal periodique est parfaitement determine et ne porte pratiquement pas d'information.

1.1 ..1 Developpement en serie de Fourier d'une fonction periodique

Sait set), une fonction de la variable t p€riodigue 'et de p6riode T, c'est-il-dire satis[a[sant la relation:

(1.2)

s(t+T ) =s (t)

Sous certaines conditions, on demo ntre que· cette fanction est d6veloppable en

serie de Fourier, c'est-a-db::e que l'€ga lite suivante est verifiee :

w

S (t) =

~

n=- m

Cne i - rr

(1.3)

L'indice n est un entier et les en sont appeles les coeffieients de Fou:rieJr; ils

so.nt de-finis par 1'expression :

1

Cn = T

JT0 s (t) e- i 2=lrr dt

(lA)

E n fait les coefficients de Fourier minimise-nt F6"cart quadtatique entre la fonction s (t) et Ie develo ppement (1.3"). En effet la valeur (1.4) est obtenue en derivant

par rapport alj coefficient c!'inc!ice n l'expression:

et en ann ul ant cette derivee.

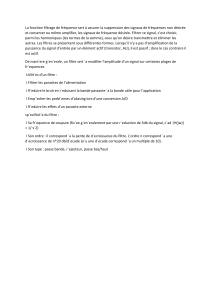

Exemple ." developpemen t en serie de Fourier de la fonction fp (t) constituee

p·ar une suite d'impulsions, separees par la duree T, de 1argel!lI 't et d'amp litucle a,

centree sur l'origi'ne des temps (fig. 1.1 ).

p (I )

.=.

-

-

T

,

rr

i

I

FIG . 1.1.

Suite d'impulsions

1.1

9

L'analyse de Fourier

Les coefficients C.n :s~ecrivent:

1 fTf2.

a't

C = ae-j2nntrr dt = n T --v2

T

sin(ITn~)

~

ITn

(1.5)

T

el 1e developpement est donne par :,

/1 = - 00

.~

(1.6)

ITn-

T

On imagine l"importanee que prend eel e)!emple dans l'elude des systemes

eehantillonnes.

Les proprietes des developpements en serie de Fourier sont presentees dans l'ouvrage [1]. Une proprlete importante est exprimee par regalite' de Bessel·Parseval

qui traduit Ie fait que dans 10 demmposition du signal il y a eonserv'ltion de la

puissance :

(1.7)

Les signaux 6lementaires qui resullent de la decomposition d'un signal periodique

1

ant des. frequences qui sont des mUltiples enhers de T' Tinverse pe la perioae; iis

couvrent un ensemble disoret de l'espace des frequences. Par contre si Ie signal

nlest pas·,periodique, les signaux ei6mentaires resultant de la decomposition couvrent un domaine continu de l'espace des frequences.

1.1.2 Transformation de Fourier d'une fonctioh

,o Spit s (t) une fonc;:tion_de La variable t: SOliS certa,ines c;:onditions on demOJ1treTega-

."•••• lite

suivarlte :

],

•o

s (t) ~ [S(fJe i2nl' ~f

(1.8)

S,(!l ~ [

(1.9)

o

c

•

"6...

8o

avec

"0

~

~

•

s (t) e:~j'I"'ft (it

~

1i

8 La fonction.SCt) estla transformee de Fourier des (t ). PIllS eommunementS(f) est

@

appele-spectre du signal s et).

1 • La nUmeration du signal. tchantiJlonnage et codage

10

Exemple: soit a calculer la transformee de Fourier 1(f) d'une impulsion isulee

i (t) de largeur 1;, d'amplitude a et cent'r6e sur l'origine des temps (fig. 1.2)

1(1) ~ [ . i(l) e-, 2'ft dl ~ a

r:

e- i2¥ dt

I (f) ~ a1: sin (ref1:)

refT

(1.10)

[if)

_.L

T

FIG. 1.2.

impl{lsion iso!ee

FIG. 1,3.

.L

f

or

Spettre de l'ilflpHi8ion iso!ee

La figure 1.3 represente la fonction 1(f), qui sera tres frequemment utilisee

par la suite. IL est important de remarquer gu'eUe s'annule 'am freguences multiples entlers non nuls de l'inverse de la duree <;Ie l'impulsion.

L' Annexe 1 donne lIne tabulation de ceUe fonction.

La correspondance entre coefficients de Fourier et spectre apparalt nettement

sur cet exemple. En effet, en rapprochant leg relations (1.6) et (1.10) on veri fie gue,

'all filctew } pres, les coefficients dll developpement en s6rie de Fourier de la

suite d l lmpulsions. correspondent aux vaJeurs que prend le spectre- de- Fimpulsion

isolee aux frequences multiples entiers de J'inverse de la periode des impulsions.

En fait, on a la relation ~

Cn~ ~ s(;)

Dne relation comparable a l'egaIit6 de BessehParseval existe pour une fanction non periodique. Dans ce cas, c ~est non plus la puissance mais l'energie du

signal qui se troll-ve conservee :

(1.11 )

Soit s'(I) la derivee de la fonctions .(t); sa transformee de Fourier Sd(f) s'ecrit :

Sd(f) ~ [

e- i2nft , s'(I) dl~ }21O[.S(I)

(1.12)

Ainsi prendre la derivee d'un signal atnene unemulti'pliaation de son speetre par

}21O[

Une propriete essentielle de la transformation de Fourier, qui est en fait la

principale rai~on de soh utilisation, est qu'elle transforme un produit de convolu-

1.1

11

L'analyse de Fourier

tion en un produit simple. En effet soit deux fonctions du temps xl!) et h(1) dont

les tr&nsformees de Fourier sont respectivement X (f) et H (f). Le prodtiit de

convolution y (t) est defini par ,

y(t)=x(t) * h(t) .= [X(1-1:)h(1:) d1:

(1.13)

La transformee de: Fourier de ce prQciuit s'ecrit:

Reciproquement, on fnontre que la transformee de Fourier d'un produit simple est

un produit de Gonvolution.

Un re-su1tat interessant pour l\~tude de l \~chantillonnage et se rapportant a

I'exemple ci·dessus· peut etre deduit directement de ces proprietes. En effet soit it

c.leuler la transformee de Fourier 1I(f) de la fon'etian i 2 (t); d' apre~ les relations

(1.10) et (1.13), it vient:

net) = 1(1) • l(f) = a l(f)

(1.14 )

et par suite ;

1:]

1 sin (n[1:)

,[ sinn'l'1:(nqrr) . sinn:[n(f-<p)

(f-<p)'t

d<p=;c

n['t

n

En prenantt = ~,pourtout entier. n non nul, on a :

m

r

. _ <

"li

.S!

VI

],

Les fauctions

sin (n'l'1:) sin [n( <p1: -n)]

_

rtqrr

. n (<p'C-h)

d<p -G

(1.15)

sin 'IT (x- n)

I'

_) ' avec n entier, formeDt un ensemble de fauctions artho'11',x.-rt

gonales.

La definition et les proprietes de la transformation de Fourier s'etendent aux

c

.~ fonctions de plusieurs variables. Soit S (Xl' X 2 , ,.,' Xn) une fonction de n variables

•:5

g reelies, ia transformee de Fonrier est une fonction .S(A '-:" ... , An ) definie par :

"

"0

~

;

S(A" '-:,"/-n)

(1.16)

1 • La numeration du signal. tchantillonnag'e et (adage

12

-Si la fanction S (X 1,X2 , ...• ,xn) est separable clest-a-dire sl:

S(Xi , X2' "' '''n) ~ S(Xl) s(x2) .•. s(xn) alors il vient :

S("" A", ... , I.n ) ~ S{l.j ) S(A,,) .. . 5(l.n )

Les variables xJl ~ i ,;;; .n) representent souvent des distances, par exemple

da,ns I" cas bidimensionnel, et les I.; sont alars oppelees fr"quences spatiales.

Dans F6tude des signaux echantillonnes, la transfo rmation de Fourier va etre

appliquee aux distributions.

1.2

LES DISTRIBUTIONS

Les-distributions mathematiques constituent une definition mathematique correcte

des distributions rencontrees en 'Physique [1].

1.2.1

Defihition

On appelle distribution Dune fonctionnelle lineaire continue sVr l'espace vectoriel

'!lJ des fonctions defihies sm ~n, indefiniment derivables et a support borne.

A toute fanction c:p appartenant aS1i, la distribution D associe un nombre COlllplexe D ( <p), qui sera aussi hote par (D , <p), aVec les proprietes ~

- D(<P1 + <P2) ~ D(<P,) +D('P:,).

- D(I.<p) ~ I.D(<p) ou I. est un scalaire.

- Si <Pj converge vers <P quand j tend vers l'infini, la suite D (<p) converge vers

D (<p) .

Exemples:

• 51f(t) est une fonction sommable sur tout ensemble borne, elle dMinit une

distribution Dt par :

(117)

• Si <p' designe la derivee.de <p, la fonctionnelle :

(I), <p) ~ [ f (t) <p' (t) dt ~ (f, <p')

(1.1S)

est une distribution.

• La distribution de Dirac 0 est definie par :

(1.19')

L& distribution de D i.rac au point r~e)", " s\ d6finie par ;

(o(t-x), <p) ~ <p (x)

On dit que cette distribution represente la masse- + 1 ali pointJ;".

(1:20)

1.2

Les distributions

13

• Soit l'impulsion i (t) de duree ~, d'amplitude a ~ ih, centree sur l'origine.

Elle detinit une distribution Di :

1

(D i , q» ' ~ ':t

JY' <pet) 4t

-'"

Pour des valeuTs de 't tres petites on obtient :

CDi , q» = q>(O)

c'est-a-dfre qlle Ia distribution de Dirao peut etre .consideree comme la limite,

quand ~ tend vers 0, de I",distrlbution D i .

1.2.2

Derivation des distributions

' li . 1 d' . , aD d' une d' lstn

" b utlOn

' D par 1a rel atlon

' :

O

. -n de rut a envee - at

aD

__ D (lq>

( at ,q» -

<-, at )

(1.2.1)

Soit par exemple Ia fonction Y de Heaviside. QU echelon unite, egale a a $i

t < 0 et + lsi 1 ~ 0,

(i22)

11 en resulte que la discontinuite de Y apparait $OUS Ia forme d'une masse p<>llCtuelle unitaire dans sa derivee ..

Cet exeR:lple illustre un interet pratique considerable de Ia notion de distribution,

qui permet d1etendre aux fonctions discontinues un certain nombre de concepts et

de propri6t6s des fonctioIl$ continues .

.'!:::i

~,o 1.2.3 Tr'ahsfotmation de Fourier d'une distribution

,

."

:

Par definition la transforrnee de Fourier d'une distribution D est une dlstril;mtion

~

notee FD telle que :

,

•

o

o

c

.~

8o

'0

~

~

•

(FD . q» ~ (D, Fq»

Par application de 'c ette definition aux distributions asupportponctuel il vient :,

(Fo, q» ~ (0, Fq» ~ [

~

-g

§

o

@

(1,23)

Par suite: Fo~l ,

DememeFo(t-a) ~ci2'f~,

q> (t) dt ~ (1, q»

(l.24 )

1 • La nUmeration du signal. tchantiJlonnage et codage

14

Un cas fondamental pour l'etude de l'echantillonnage est celui que constitue

13 suite des d~tributions de Dirac.decalees c!e T, notee /J eUelle que :

1: o(t-nT )

U(I) ~

(1.25)

7/.=-m

eette suite est line distribution de masses unitaires aux points dont Fabscisse est un

multiple entier de T. Sa transformee de Fourier s'ecrit:

Fu ~

w

L

ci2nfnT ~ U(f)

(126)

n=-m

CJn demontre que cette somme est en fait une qistribution ponctuelle.

Une demonstration intuitive peut etre obtenue a partir du developpement en

serie de Fourier de la fonction ip (t) constituee par la suite d!impulsions s6parees

p.ar la duree T, de largeur~, d'amplitude 1/~; centree sur l'origine des temps.

En effet on peut considerer que: U(I) ~ lim ip (I).

, .... 0

En se reportant a la relation (1.6) on trouve :

U en resulte que :

U(f)~

.

1

11m i (I) ~ T

't"-o+O

L

rl= -

p

(1.27)

00

Cette propriete fondamenlale demontree dans 1'0uvrage [1], ainsi que dans 1'0uvrag~ [2], slyxprime comme SlJlt:

La transformee de Fourier de la distribution temporelle comportant une

masse unitaire en chaque point dont Pabscisse est un multiple entier de Test une

distribution frequentielle comportant la masse llT aUK points dont I'abscisse est un

multiple en tier de 1fT.

Ce resultat va etre utilise pour etudier l'echantillonnage d1un signal.

La propriete que possede la transformation de Fourier d'echanger convolution et multiplication s'applique egalement aux distributions.

Avant d'etudier les incidences sur Ie signal des operaticms d'echantillonnage

et quantification, it est utile de caracterlser les signaux qui sont les plus frequemment traltes.

1.3

LES PRINCIPAUX SIGNAUX TRAITI~S

Les signaux sont defin~. par qne fonction du temps set) . Cette [onction peut etre

une expression analytique ou la solution d'une equation differentielle, auquel cas

Ie signal est appele determini~te.

1.3 Les prindpaux signaux traites

1.3.1

15

Les signaux deterministes

Les signaux de ce type les plus utilises sont les signaux sinusoldaux; par exemple :

s (t) ~ A cos (rot '" O()

au A est l'amplitude, ro ~ 21tfla pulsation et 0( la phase du signal.

TIs sont faciles a reproduire, a reconna'ltre aux differents points d'un systeme

et offrent une possibilit6 de visu~lisation simp1e des caracteristiques. D e plus,

comme indique aux parag'raphes precedents, ils-se.rvent de base ala decomposition

d'un signal deterministe que1conque, par l'intermediaire de la Transformation de

Fourier.

8i Ie systeme considere est lineaire et invariant dans le temps, il peut etre caracterise par sa reponse en fre,[uence H( ro). Pour chaque valeur de la fre,[uence, H(ro)

est un nombre complexe dont Ie module est l'amplitude de la reponse.. Par convention on designe par phase de la-repanse du systeme la fonction q>( ro) telle que:

H(ro) = IH(ro) 1e-i'Pi,w)

(1.28)

Cetle convention permet d'exprimer Ie temps de propagation de gr(lupe ~(ro),

fonction positive dans les systemes reels, par:

dq>

~(ro) ~ dro

(1.29)

Le temps de propagation de groupe fait reference aux lignes de transmission,

sur lesqueUes les differente$ frequences d'un signal Se prop agent a des vitesses differentes~ ce qui entra'ine- une dispersion dans Ie temps de l'energie du signal. Pour

mustrer cette notion, sojt deux frequences proche-§ m ± Am auxquelLes corn~,spon­

dent les phases par unite de k>rrguem q> ± "'q>. Le signal somme SOecrit :

set) = cos [(ro + "'ro)t - (q> + ""p )] + cos [(ro- "'roJt -( 'P - "''Pl]

ou encore

s (t) = 2 cos (rot - 'P) cos ("'rot - "''P)

C'estun signal module et il n'y 'a pas de elispersion si les deux facteurs sub issent Ie meme ,fetard par unite de longueur, c'est-a-dire si Aql/Aco est une constante.

• Le temps' de propagation de gn;)upe caracterise done la dispersion apportee aun

.~ signal par une ligne de transmission ou un systeme equivalent.

~

En appliquant au systeme Ie signal sinusoIdal set), on obtient en sortie 10

5 signal resultant s,(t) tel que:

"

Q)

c

.~

8o

s,(t) = A .IH(ro)1 cos [rot + 0(- 'P Cro l]

(1.30)

]

C~est encore un ·signal sinusoIdal et la comparaison avec Ie signal applique.

:; permet une vlsuaiisation de la reponse du systeme. On imagine aisement Pimpor-'

-g. tance de cette procedure pour les. operations de test par exemple..

§

Les signaux d6terministes cependant ne representent pas tres bien les signaux

o

,@"

reels, car, en fait, ils ne portent pas cl'information, 5i ce n'est pas leur presence.

~

1 • La numeration du signal. tchantillonnage et (adage

16

meme. Les signaux reels sont gen6ralement catacterises par une fonetion s(t) ale at.oire. Pour 1e test et l'analyse des systemes on utilise aussi des signaux a leatoire~,

mais qui presentent des caraoteris-tiques particulieres pour ne 'Pas compliquer exa-

gerement la generation e t I'exploitatio n. Une e t\ide des signaux aleatoires est [aite

dans Ie tome 2 de la reference [2].

1.3.2 Les signaux aleat0ires

Un signal aleatoire est d6fini a chaque instant ·t Par Ia loi de prc)babilite de son

amplitude set). Cette loi pent s'exprimer par une densite de probabilite p(x, t)

d6finle comme· suit:

.

Proba[x ,,;s(t),,; x+iU]

t)~ hm

p(.x ' M

--40

Ax

(1.31)

n est stationnaire si ces proprie-tes statistiques sont independantes du temps ,

c'est-a-dire que sa densite de probabilite est independante du temps:

p(x, t)~p(x)

II est c!l! second o.rc!re s'il possede un moment d'o.rc!re 1 appele valeur

moyenne , qui est I'esperance mathematique de s (t), notee E [s (I) ] et definie

par:

1))1(t) ~E[s (t)]~ [i.P(x,t)dx

e.t un moment d10rdre 2, appe16 fonctipn covariance:

E[s(t , ).s(t2)] ~"'2(t" t2) ~

f.

f/"·X 2.P (X , ,X2;t,,~) dx , dxz

ou p (x" Xi; t ~) est la densite de probabilite du couple de variables aleatbires

[s (t, ), s (t2) ]. "

Le caractere de stationnarite peut etre limite aux moments du premier et du

second ordre; on dit alor~' que 1e signal est stationnaire tPorrue 2 ou. starionnaire au

sens large , et pour un tel signal it vient:

E (s (t) ] ~

f.

x.p(x) dx=m ,

L'independance du temps se tradui! comme snit plJUf Ie densite de probabilite

p(x xz ;t t,):

"

"

avec

SeuLintervient l'ecart entre leg deux instants d'observation du signal ;,

E [(s (t,) . s (t2 )] ~ "'2 (~)

(1.3~)

1.3 Les principaux signaux traites

17

La fbnction r= ('0) telle que :

~yx("t) = E[s (t ) ,s(t-"tl J

(1.34 )

prenclle nom de'fonction d'autocorrelation du signal aleatoire, qu~ elle caracterise.

Un signal aleatoire s (1) possede aussi une rnoyenne temporelle m T , qui est

une variable aleatolre defih-i e 'par :

mT= lim -1 iT!2 set) dt

T-4""

T

(1.35)

---Tn

L'ergodicite de cette moyenne exprime Ie fait qu'elle prend une valeur d-e terminee

k. avec la probabilite 1. Pour un signal stationnaire, Fergodicile de la moyenne temporelle entralne l'egal1te avec la rnoyenne des amplitudes a un instant donne, En

effet prenons I'esperance dela variablemT :

E[mTJ=k=E

. -1JT12 E[s(t)Jdt=m,

. 1JT!2 s(t)dt]= hm

[ lim

T

T

c-

T----t <Z>

- 'IYl

T----t w

-Ttz

Ce resultat • des consequences pratiques importantes puisqu'il fournil un moyen

d'acceder aux propriefes statistiques du signal a un instant donne a partir de l'observation de ce signal au cours du temps.

L'ergQdicite de 1a covariance dans 1e cas -stationnaire est egalement tres interessante car elle conduit ala relation :

rxxC'O)= lim -1 JT!2 s(t)s(t-"t)dt

T----t ""

T

-Tn

(1.36)

La fonction d'autocorrelation du signal s (t), r=('0) est fondamentale pour l'etude

de$ signaux stationnaires d'ordre dellX ergodigues. Ses prinGipales propriete$..sont

les suivantes :

- C~est une fonction paire:

- Sqn maximum est al'origine. et,correspond a la puissance dlLsignal P :

ru (O) = E [s2(ilJ eo P

La densite spectrale d<; puissance est I. tranformee de Fourier de la fonc"•• tion d'autocorrelation:

'.,

•

]

(f>xx (t)~J· r>x("t)e-i2rrt<dt~2 r· r~t(t) cos(21tft)dt

Jo

•

'1C

8 En effet : r", C't) = s C't) * s (- 'OJ et, si S(f) desjgne la transfmmee de Fourier des (t),

•c

o

c

-§

~

-

(p

il vient :

~

•

~

1i

8'

@

(1 37)

Cette dern'iere propriete se traduit physiquement par Ie fait que plus Ie s'igMI

e~t it vr;triation rapide, eest-a-dire plus son spectre s~etend ver:? les frequences 61e-

1 • La numeration du signal. tchantillonnage et (adage

18

vees, plus sa fonction d'a\ltocorrefation est etroite.. A la limite Ie signal est pureme-n t aleatoire e-t la fanction s'annule pour 't *- O. On se trolive en presence d'un

signal appel" bruit blanc , et tel que:

Txx('t') ~ Po'

Alors 1a densite spectrale--est constante:

En fait un tel signal n"a pas de realite physique pui~que sa puissance est infinie,

rnais i1 constitue un modele mathernatiql.le commode pour les signaux dont la densite-speetrale est quasi constante sur une large bande de fre-quenee.

1.3.3 Les signaux gaussiens

Parmi leg lois de probabilite que l'on peut considerer pour un signal s (t), il est une

cate-garie qui presente un grand interet,. celle des lois norm ales ou lois de Gauss.

En effet 1es distribution~ a1eatoires_normales conservent leur caraete-re normal

dans toute operation lineaire, par exemple la convolution par une distribution certaine, Ie filtrage, la derivatIon ou l'integration. Aus'si ces distrjburjons aleatoires

s·o.nt~elles, tres. utilisees. pour lamodelisation des signau~ reels. et Ie test des

systemes.

Dne variable aleatoire x est dite gaussienne si sa 10i de probabilite a une densitep (x) ql!i suitla 10i normale ouloi de Gauss:

1

(J ~ mY'

p (x) ~ cr V21t e. ~ ~

(1.38)

La valeur In est la moy.enne de la variable x; Ia variance d;l, est Ie moment d!6rdre

deux de la variable centree (x - "'); cr est aussi appele l'ecart-type.

La variable (

x~m )

est dit~ reduile, elle ·a: une moyenne nulle et un ecart-lype

unite. Dne tabulation et une. representation tres utile sous forme de cQurbe sont

fournies en annexe II .

Dne variable aleatoire est caracterisee par la loi de probabilite de son amplitude, mais aussi paT Fensemble de ses moments In m tels que:

(1.39)

Ces moments sont les coefficients du developpement en serie entiere d'une fonction F(u) appeJee fonction caracteristique de la variahle aleatoire x et cletinie par :

F(u) ~ r~ eiU< p (x) ax

L~

(1.40)

19

1.3 Les principaux signaux traites

C'est, a un changement de variable pres., la tran:s formee de Fourier inverse de la

dens'ite de probabilite p (x) et I'on a egalement:

1 J@ e-iuxF(u) du

p(x) = ~

2ft

(1.41 )

_CD

A partir- de la relation (l.40) on obtient Ie developpement en serie entiere suinn! ;

(ju)n

nTmr,

n=O

00

F(u ) =

L

(1.42)

Et pour une. variable gaussienne. centree. :

1

F(u) = '-2 q 2u 1

(1.43)

Par deyeloppement en s.erie et identification avec (1.42), on o btient tous les

moments :

_ (2n)! 2n

m2n - n!211 0'

Par exemple, pour n = 2, on obtien! til, = 3cr", Taus les moments d'ordre

impair d ~une variable gaussienne centree sont nuls, d'apres la definition de la 101 de

probabilite elle-meme.

La lo.i normale se generalise aux variab1es aleatoires plusieurs dimension:$

[3], La fqnction caracteristique d'une variable gaUssienne ak dimensions x (Xl' "" x k )

s'ecrit:

a

1

k

.h .

Z ;=

. ~ l YIJ u/uJ

F(""".1 t · ··, uk ) -- e - -2 i =l

(144)

avec ~

r ii = E (XiX!)

La densite de pwbabilite est obtenue par transformalion de FOUl:ier. Dans Ie

cas a2 dimensions il vient :

."••••

p (X,.",J =

•c

au r desighe Ie coefficient de earr~lation :

],

o

1

2TCOJ CJ 2

1

[ Xl

2",<,

xi ]

v:t=7f e - 2(1-") iij- 0,0, + OJ

1- r

(1.45)

c

•

'5.

8o

"0

f=

E(X,X2)

0'10'2·

~

~

•

Un s ignal aleatoire s (t) est dit gau$sien, si PQlif un ensemble de k instants

,

D'apres la relation (1.44) , la loi de probabilite de cette variable est completement definie par la fonctio)1 d'auto-correlation rll(~) du ~ignal s (t).

~

1ic ti (1 >0:; i <; k) la variable aleataire ak dimensions s = [set,), ... , s (tk )] est gaussienne.

o

©

1 • La numeration du signal. tchantillonnag'e et (adage

20

Exemple:

Le signal d6fini par les equations suivantes :

1'1

rll(~)~02e-Rc

(1.46)

(1.47)

est une approximation dlun bruit gaussien blanc d~utilisation courante dan§ Jlanalyse. des systemes au la mode-lisation des signaux. C'est un signal stationnaire de

moyenne nulle dont la densite spectrale n'est pas rigoureusement constante, mais

correspond a une' n'partition uniforme' filtree par un filtre passe-bas de type B,c. II

slobrient par amplifioation du bruit d'agitation thermique aux bornes d'une resistance.

La distribution normale peut eire obtenue a partir d' une distribution de probabilite p (x) uniforme sur I'intervalle [0, 1]. En eifel soit p (y) la distribution dite

de Rayleigh:

)I

_

L

p(y)~ 0 2 e 20'; y '" 0

qui a pour moment d'ordre deux ou puissance, 202 , pour moyenne

variance (2 - ;

(1.48)

~o et pour

)02.PaT unchangement de variable tel que :

p(x) dx~p(y)dy

il vient :

(1.49)

La distribution normale est obtenl.le en considerant deux variables' yet X independ antes et en posant :

z ~ y cos2nx

(1.50)

La demonstration fait inter'Venir la variable :

z' = y sin 21tX

En effet, en utilisant la correspondance entre cooTdonnees polaires et cartesiennes, on peut eCJire ~

p (z, z') dz dz' ~ p (z) p (z,) dz dz' ~ p (y)p (x) dx dy ~ p (z) p (z') ydJ!2rc dx

1.3 Les principaux signaux traites

21

d.'ou:

et finalement :

Cette procedure est couramment-.utilisee pour.' produire des signaux Gaussiens

nurneriques.

1.3,4 Facteur de crete d'un signal aleatoire

Un signal aleatoire est defini a chaque instant par une 101 de probabilite de son

amplitude, souvent telle que ceUe amplitude n'est pas bornee. C'est Ie cas des

signaux gaussiens, comme Ie montre rarelation (1.38).

Or Ie traitement d'un signal ne peut se realiser que pour une gamme d'amplitudes limitee et des operations de cadrage interviennent. Un parametrejrnportant

est Ie facteur de crete defini pout Ie signal co.nune je rapport d'une certaine amplitude Am ala valeur efficace cr, Par conventiDn cette amplitude Am. est souvent prisecomme la valeur qui n'est pas depassee pendant plus de 10-5 du temps. Ce rapport

est exprime en decibels (dB) par F, tel que:

(1.51)

au log designe le logarithme· en base 10.

Pour un signal gaussien Ie [acteur de crete est de 12,9 dB . Appliquee" un

signal sinusoidal celte definition conduit a un [acteur de crete de 3 dB.

Un modele stationnaire utilise pour representer le signal teiephonique est

constitue par Ie signal aleatoire dont la densite de probabilite des amplitudes suit

la loi exgonentielle, ou de Laplace, suivante :

,o

"••

'.

],"

(1.52)

Le [acteur de crete dans ce cas s'"liwe a 17,8 dB.

En conclusion, les fonctions aleatoires stati'onrtaires d 10rdre deux etgodiques,

~ caracterisees par une loi de probabilite des amplitudes et une fonction d'autocorre'1C

8 lation, permeitent de modeliser la plupart des. signaux a traiter et sont tres utilisees:

] d ims l'etude et l' analyse des systemes.

:;

En plus des possibilites de representation .des signaux :il e.st important de pou-g, vo.ir disposer d 1une mesure gIo baIe, par exernple afin de pouvoir suivre un signal

§ au COUTS du traiternenl. Une telle mestlre est obtenue en definissant des normes sur

o

.@'

la fonction qui 'fepresente Ie signal.

§

~

1 • La nUmeration du signal. tchantiJlonnage et codage

22

1.4

NORMES O'UNE FONCTION

Vne Dorme est une fanctian positive n.~elle; qui verifie les relations :

Ilxll ~ 0; kll,tll ~ Ilkxll

ou k e&t un reoel positif.

Dne categorie tres utllisee de norriles est rensemble des DQSmeS diTes

normes-Lp [4] :

La nOflne-Lp d\!lle fonction continue sCt) definie sur I'intervalle [0, 1] est

notee lis lip e! d6finie par:

1

Ilsllp~[J: Is(t)IPdt]"

(1.53)

Trois valeurs de,p sont interessantes :

- p~l :

lis 11, = J: Is (t)1 at

(L53-a)

(153-b)

c.' est I'expressio.nde I'energie du signal s.(t).

- p ~cp:

lis II. = max I_ (t)1

(1.53 -c)

O .,. t ~ l

Celte nor me est aussi appelee norme de Tchebycheff. Les normes son! utilisees

egalement dans les techniques d'appn<}ximation pour mesurer recart entre une

(onelipn f(li) et la fOlJc\ion a approcher F(x). L'app.r oxilj)ation ~st faite all selJS qes

moindres carres s1 la hOrme Lz est utilisee et au sens de Tchebycheff si la nOrme L.

est utilise-e.

Les normes -Lp peuvent etre generalisees par l'introduction d'une fonction de

ponderation n§.e lle positive p (x). La norme-Lp ponde-n~\e de la fonction d'ecart

[(x) -F(x) s'ecrit alors:

1

I [(x) - F(x)llp '"

U: If(x) - F (x) lp (x) Je

p

dx

(1.53-d)

Ces notions sont appliquees dans Ie calcul des coefficients des filtres el aussi des

facteurs d'echelle qui commandent Ie. cadrage. des donnees dims les memoires.

1.5 ['operation d'echantillonnage

1.5

23

L'OPERATION O'ECHANTILLONNAGE

L 'echantillonnage consiste a representer un signal fonction du temps s (t) par ses

valeurs s (nT) a des instants multiples entiers d' une duree T , appelee peri ode

d 'echantillonnage. Une telle operation s' analyse de fa,on simple et concise par

l'intermediaire de la theorie des distributions. En effet, par definition, 10 distribution de masses unitaires aux points de l'axe reel multiples entiers de la periode T,

associe a la fonction set) I' ensemble de ses valeurs senT) ou n est un entier.

Conformement aux notations precedemment retenues cette distribution est notee

II (t) et s'ecrit :

L

u(t ) ~

8(t-nT )

n=- <L

L'operatio n d'echantillonnage affecte Ie spectre S(f) du signal. Considerant la

relalion fondamentale (1.27), iI apparalt que Ie spectre U(f) de la distribution u (t)

est constitu6 de raies d'amplitude ~ aux frequences qui sont des multiples entiers

de la freguence d'echantillonnage Ie ~

~ . Par suile u (t) s' exprime comme une

somme de signaux 6lementaires:

1

tt(t)~T

L

e j2rrn11T

(1.54 )

n=-ro

Alors la suite des va leurs de signal senT) correspond au produit de I'ensemble

des signaux elementalres qui constituenl u (t) par Ie signal s (t). C'esHI-dire que

physiquement, l'operation d'echantillonnage est une modulation en amplitude par

Ie signal d'une infinite de porteurs a des frequences qui sont des multiples entiers

de la frequence d'echantillonnage

~ 1JT. Par suite Ie spectre du signal echantillonne comprend la fonction S(f), designee par la bande de base, ainsi que les

bandes images qui correspondent a la translation de la bande de base de multiples

entiers de la frequence d'echantillonnage.

L'operation d1echantillonnage et son incidence sur Ie spectre du signal sont

representees sur la figure 1.4.

t;

F IG. 1.4.

Incid ence spectrale de l' echantillonnage

24

1 • La numeration du signal. tchantillonnage et codage

Le spectre. du signal echantlllonn.e .s,(t) a pour expmssion 1e produit de

convoLution de .s(t) par U (f) soit :

.s,(t)~ -1

T

L

ill

S f- -n )

(

n = - <%l

T

(1 .55 )

nest important de remarquer que la fonction S,(t) est periodique. c'est-a-dire

que 1\3chanti11onnage a introduit une periodicite dans respace des frequences, ce

'qlli constitue line oaract6ristique fortdamentale des -signaux echantillonnes.

L'operation d'echantillommge telle qu'elle v ient d'etre decrite et que I'on

designe par echantillonnage ideal, peut sembler peu realiste, dans 1a mesme ou il

"'pporait difficile dans la realite d'atteindre, de manipuler au de restituer une valeur