Médecine du sport

© 2013, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

Chapitre 32

Électrocardiogramme

dusportif

PLAN DU CHAPITRE

Variantes de l'ECG normal .......... 257

Aspects ECG compatibles avec

unentraînement intense,

particulièrementen endurance ...... 257

Bradycardie vagale ............................. 257

Bloc auriculoventriculaire vagal .................. 258

Syndrome de repolarisation précoce .............. 258

Troubles de la repolarisation de type sportif ....... 258

Aspects pathologiques de l'ECG ...... 258

Anomalies de l'onde P .......................... 258

Anomalies de l'espace PR ....................... 258

Anomalies de QRS ............................. 258

Anomalies du segment ST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Anomalies de l'onde T .......................... 259

Anomalies de QT .............................. 259

L'ECG du sportif est d'abord un ECG « normal » type du sujet

sédentaire. Les différences notées sur certains ECG de sportifs

de haut niveau restent rares et doivent conduire à une exper-

tise minutieuse pour être acceptées comme « physiologiques ».

En pratique, moins de 15% de ces ECG présentent des atypies.

L'ECG doit être interprété en fonction du contexte cli-

nique et des éventuels signes fonctionnels à l'effort.

Chez le sportif, l'ECG est un excellent moyen de dépistage

de cardiopathies latentes, souvent à risque de mort subite à

l'effort. Environ 80% des cardiopathies sont décelables sur

un ECG de repos.

L'ECG de repos n'est pas légalement obligatoire pour le

certificat de non-contre-indication à la pratique du sport

en compétition mais il est recommandé depuis 2009 par le

Société européenne de cardiologie et la Société française de

cardiologie qui préconisent un ECG de repos systématique

à partir de l'âge de 12 ans, répété tous les 3 ans jusqu'à l'âge

de 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans. Sa pratique est

égale ment recommandée au-delà de 35 ans, avec l'ajout

éventuel d'un test d'effort de dépistage.

Depuis 2004, l'ECG de repos est toutefois obligatoire

pour les sportifs de haut niveau français inscrits sur une liste

ministérielle remise à jour annuellement ; cet ECG est d'ail-

leurs couplé à un échocardiogramme, à un test d'effort et à

divers examens non cardiologiques.

Variantes de l'ECG normal

L'arythmie sinusale est fréquente chez l'enfant et l'adolescent

et peut inquiéter par l'irrégularité du rythme cardiaque à

l'auscultation ; une simple mise en apnée suffit à rassurer.

La présence de fausses ondes Q pathologiques surtout en

territoire inférieur est facile à gérer en mettant le sujet en

inspiration forcée, qui fait disparaître la ou les onde(s) Q.

Le rythme auriculaire ectopique (wandering pacemaker)

correspond à un rythme non sinusal mais auriculaire, qui

redevient sinusal avec l'accélération de la FC et qui est bénin

également.

Aspects ECG compatibles

avecun entraînement intense,

particulièrement en endurance

Bradycardie vagale

La bradycardie est définie par une FC inférieure ou égale

à 60 batts/min ; on la retrouve dans environ 75% de cette

population ; une FC inférieure à 50 batts/min ne se retrouve

que dans environ 25% et des FC inférieures à 40 et a fortiori

à 30 batts/min sont exceptionnelles.

R. Amoretti

Téléchargé pour sébastien Coste ([email protected]) à French Armies Health Service à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur novembre 23, 2018.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

258 Partie IV. Cardiologie

L'entraînement, en particulier en endurance, provoque

une hypertonie vagale responsable d'un abaissement pro-

gressif de la FC (A).

Une FC très basse, autour de 25 batts/min a été rappor-

tée par Chapman en 1982. Ci-dessous une FC autour de

20 batts/min chez un coureur à pied à la limite du BAV (bloc

auriculoventriculaire) complet (B).

Bloc auriculoventriculaire vagal

Il peut être du 1er degré avec un allongement fixe de PR au-

dessus de 0,24 s (environ un tiers des sportifs).

Il peut être du 2e degré type Luciani-Wenckebach avec un

allongement progressif de PR suivi d'une onde P bloquée, puis

reprise de l'allongement progressif (moins de 5% des sportifs).

Très exceptionnellement, on peut observer un BAV com-

plet (cf. ECG) ou un rythme d'échappement ventriculaire.

Toutes ces manifestations vagales ont la particularité

d'être bénignes et de disparaître à l'effort, à l'exception du

BAV complet qui reste à la limite du pathologique. En cas de

doute sur le caractère vagal du BAV, un effort bref est réalisé

(type Ruffier) qui permet de constater la diminution ou la

disparition du BAV ; enfin, un arrêt du sport de plusieurs

semaines entraîne également la disparition du BAV.

Syndrome de repolarisation précoce

La présence d'un sus-décalage de ST arrondi, diffus, est fré-

quente chez les sportifs de haut niveau, mais peut se voir

dans la population sédentaire ; elle peut simuler une péri-

cardite aiguë mais le contexte est bien différent, et elle est

considérée comme bénigne.

Une étude récente, conduite par Haissaguerre, a montré

6 fois plus de repolarisation précoce après fibrillation ventri-

culaire idiopathique que chez les sujets sains. Cette nouvelle

donnée ne permet pas de considérer comme formellement

bénin ce syndrome et impose une surveillance cardiolo-

gique régulière.

Une publication récente évoque la possibilité d'un lien

avec une canalopathie et avec un risque de surmortalité.

Troubles de la repolarisation de type sportif

F. Plas a décrit dans les années 1960 une modification par-

ticulière de la repolarisation, uniquement chez les sportifs

de haut niveau en endurance, type cyclistes professionnels,

avec des modifications de l'onde T en précordiales droites,

selon plusieurs types (A).

La signification de ces atypies est inconnue et semble sim-

plement liée avec un excellent niveau d'entraînement, sauf le

type D qui correspondrait à un état de surentraînement. Plas

avait montré à l'époque sur des enregistrements sur le Tour

de France que l'apparition d'un type D était annonciatrice

d'un abandon proche du cycliste.

Le type le plus fréquent est le type T qui correspond sim-

plement à de grandes ondes T en précordiales.

Ces atypies se retrouvent régulièrement sur des ECG de

sportifs de haut niveau dans diverses disciplines, mais sur-

tout dans le cyclisme, la course à pied de longue distance et

le ski de fond. Cette particularité n'est toutefois pas validée

au plan international.

D'autres atypies de repolarisation bénignes peuvent se

voir, en particulier un aplatissement temporaire des ondes T

dans le territoire inférieur et latéral chez le sportif « fatigué »

se plaignant de contre-performances (B).

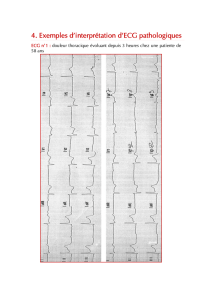

Aspects pathologiques de l'ECG

Anomalies de l'onde P

Une onde P large en D2 et/ou V1 évoque une hypertrophie

auriculaire gauche (HAG). Cet aspect peut toutefois être

considéré comme physiologique chez les sportifs ultra-

endurants (coureurs de 100 km par exemple).

Une onde P haute en D2 évoque une hypertrophie auri-

culaire droite (HAD). L'effort statique provoque une aug-

mentation brutale de pression dans les cavités droites, avec

apparition d'une HAD transitoire bénigne.

Anomalies de l'espace PR

Un PR court (≤ 0,12 s) avec onde delta déformant le début

de QRS évoque un syndrome de WPW.

Un PR long est le plus souvent bénin (cf. Hypertonie

vagale).

Anomalies de QRS

Une déviation franche de QRS type HBAG (hémibloc antérieur

gauche) ou plus rarement HBPG (hémibloc postérieur gauche)

doit faire rechercher une cardiopathie en particulier ischémique.

La présence d'ondes Q non positionnelles doit faire

rechercher un infarctus du myocarde ou une CMH.

La présence d'un bloc de branche droit incomplet est

bénigne et plus fréquente chez les sportifs (18% environ)

que chez les sédentaires (4 %) mais doit être clairement dif-

férencié des anomalies liées à une DVDA.

Un QRS large (≥ 0,11 s) évoque un bloc de branche

gauche ou droit complet. Sa découverte nécessite un bilan

cardiologique avec un échocardiogramme à la recherche

d'une cardiomyopathie et un bilan coronarien chez le spor-

tif plus âgé :

■ bloc de branche droit complet : BBD ;

■ bloc de branche gauche complet : BBG.

Une augmentation de la taille des QRS en D1, aVL et en

précordiales gauches évoque une hypertrophie ventriculaire

gauche (HVG).

Un aspect d'hypertrophie ventriculaire droite (HVD)

peut se voir de façon physiologique chez 20% des sportifs

endurants.

Un crochetage de la partie terminale de QRS en précor-

diales droites évoque une onde epsilon témoin d'une DVDA

(à différencier d'un bloc incomplet droit bénin). Cette onde

epsilon s'accompagne habituellement d'ondes T négatives

en précordiales droites.

Anomalies du segment ST

Outre les anomalies en rapport avec une péricardite ou une

cardiopathie ischémique, on peut retrouver des aspects aty-

piques avec sus-décalage en « selle » évoquant un syndrome

de Brugada.

Téléchargé pour sébastien Coste ([email protected]) à French Armies Health Service à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur novembre 23, 2018.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

Chapitre 32. Électrocardiogramme dusportif 259

Le sus-décalage de ST a été évoqué à la rubrique syn-

drome de repolarisation précoce.

Le sous-décalage de ST est rare et le plus souvent patho-

logique, justifiant un bilan cardiologique, en particulier

coronarien (voir ci-dessus).

Anomalies de l'onde T

Des ondes T négatives et asymétriques en précordiales

gauches, parfois aussi en D1 et aVL, évoquent une HVG :

CMH, myocardite, cardiomyopathie non obstructive (voir

ci-dessous).

Il faudra toutefois se méfier des faux aspects d'HVG,

pour lesquels l'échocardiogramme sera indispensable pour

redresser le diagnostic. Il faut se méfier en particulier d'in-

dices de Sokolov élevés chez les jeunes sportifs, liés à une

bonne adaptation cardiaque à l'effort plus qu'à une cardio-

pathie hypertrophique (A).

Une étude récente de Pellicia vient remettre en cause l'ap-

parente bénignité de ces troubles de repolarisation dits sur

« cœur sain » : sur un suivi moyen de 9 ans de 12 550 athlètes,

dont 123 présentaient des atypies de repolarisation, 39 ont

été rattachés à une cardiopathie et 84 ont eu un bilan car-

diologique normal. Quatre-vingt-un des 84 ont été suivis :

5 ont présenté une cardiopathie dans le suivi, dont 1 DVDA

avec mort subite, 4 CMH dont une mort subite, et 1 CMNO

(cardiomyopathie non obstructive) ; 6 autres athlètes ont

développé des pathologies diverses (HTA, angor, myocardite,

troubles du rythme).

Des ondes T négatives et symétriques évoquent une

ischémie myocardique (B).

Anomalies de QT

L'intervalle QT corrigé est dans les mêmes normes que les

sédentaires et l'effet « bradycarde » est corrigé par la mesure

du QT corrigé.

Pour en savoir plus

Chapmann J. Profound sinus bradycardia in the athletic heart syndrome. J Sports

Med Phys Fitness 1982 ; 22 : 45–8.

Corrado D, Basso C, Pavei A, etal. Trends in sudden cardiovascular death in

young competitive athletes after implementation of a preparticipation

screening program. JAMA 2006 ; 13 : 1593–601.

Haissaguerre M, Derval N, Sacher F, etal. Sudden cardiac arrest associated with

early repolarisation. N Engl J Med 2008 ; 358 : 2016–23.

Lecocq B, Lecocq V, Jaillon P. Physiologic relation between cardiac cycle and QT

duration in healthy volunteers. Am J Cardiol 1989 ; 1 : 481–6.

Pelliccia A, Di Paolo FM, Quattrini FM, etal. Outcomes in athletes with marqued

ECG repolarisation abnormalities. N Engl J Med 2008 ; 358 : 152–61.

Plas F. Guide de Cardiologie du sport. Paris : Baillière ; 1976.

Smith M, Hudson D, Graitzer H, Raven P. Exercise training bradycardia : the

role of autonomic balance. Med Sci Sports Exerc 1989 ; 21 : 40–4.

À retenir

Attention !

Un ECG normal n'élimine pas formellement une cardiopathie ;

il existe par exemple des CMH sans anomalie ECG…

Téléchargé pour sébastien Coste ([email protected]) à French Armies Health Service à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur novembre 23, 2018.

Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2018. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

1

/

3

100%