La Bioindication

Un bio-indicateur est un indicateur constitué par une espèce végétale, fongique ou

animale ou par un groupe d'espèces (groupe éco-sociologique) ou groupement végétal dont la

présence (ou l'état) renseigne sur certaines caractéristiques écologiques (c'est-à-dire physico-

chimiques, microclimatique, biologiques et fonctionnelle) de l'environnement, ou sur

l'incidence de certaines pratiques.

On les utilise notamment pour la bio évaluation environnementale (suivi de l'état de

l'environnement, ou de l'efficacité de mesures compensatoires ou restauratoires).

Principes

Le principe est d'observer des effets biologiques ou éco systémiques, au niveau de

l'individu et/ou de populations ou écosystèmes (à l'échelle de la biosphère ou de grands

biomes éventuellement).

Ces effets doivent être mesurables via l'observation de divers degrés d'altérations

morphologiques, comportementales, tissulaires ou physiologiques (croissance et

reproduction), conduisant dans les cas extrêmes à la mort de ces individus ou à la disparition

d'une population.

Le lichen par exemple est un bio-indicateur efficace de certaines pollutions de l'air

dans une forêt ou une ville. D'autres indicateurs chercheront à mesurer les effets sur la

biodiversité de la gestion (ou non gestion) des milieux naturels.

La petite oseille (Rumex acetosella) indique des sols très pauvres en argile et en humus, très

secs, très peu fertiles alors que la grande oseille (Rumex acetosa) indique des sols équilibrés,

très fertiles.

Propriétés d’un bon bioindicateur

Il doit être suffisamment (normalement ou anormalement) répandu sur le territoire

concerné et y être relativement abondant, et si possible facilement détectable.

Sauf dans le cas où l'on veut mesurer la mobilité d'espèces, il doit être le plus

sédentaire possible pour refléter les conditions locales.

Il doit avoir une taille rendant possible l’étude de ces différents tissus et de leurs

composantes (muscles, os, organes dans le cas d'un animal…).

Il doit tolérer les contaminants avec des effets sub-létaux.

Il doit aussi survivre hors du milieu naturel et tolérer différentes conditions de

laboratoires (pH, température…).

Une relation entre la concentration en contaminants dans le milieu externe et la

concentration dans l’organisme doit exister.

Certains bioindicateurs sont aussi des bio intégrateurs ; ils peuvent être doublement utiles

dans le cadre de programmes de bio surveillance.

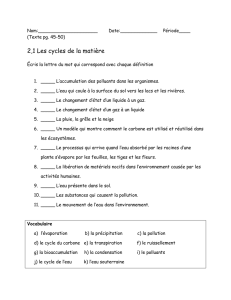

Biosurveillance de la qualité de l'air

La bioindication relative à la qualité de l'air est l'utilisation d'organismes sensibles à un

polluant donné présentant des effets visibles macroscopiquement ou microscopiquement, afin

d'évaluer la qualité de l'air. Celle-ci fournit une information semi-quantitative sur la

contamination atmosphérique et permet d'apprécier directement les impacts

environnementaux des polluants.

L'observation d'organismes bio-indicateurs complète généralement les dispositifs de mesures

automatiques, ou orientent les choix de molécules à analyser.

Les lichens (organisme résultant d'une symbiose algue-champignon) se développent

sur divers substrats (sol, écorces, toits, pierres, etc). Ils réagissent à des doses très

faibles de certains polluants (acides notamment) bien avant les animaux et bien avant

que les pierres des monuments ne soient dégradées. Chaque espèce de lichen résiste à

un taux spécifique de pollution. Quelques espèces profitent d'un enrichissement de

l'air en azote. L'observation de populations de lichens permet ainsi de suivre

l'évolution de certaines pollutions au fil du temps.

En forêt, la disparition des lichens peut indiquer des taux élevés de dioxyde de soufre, la

présence de fongicides dans la pluie, ou de polluants à base de soufre et d'azote.

Le trèfle et le tabac permettent de qualifier et quantifier la teneur de l'air en ozone.

Les Pétunias peuvent servir de bio indicateur de la quantité d'hydrocarbure dans l'air.

Biosurveillance de la qualité de l'eau

La bioindication relative à la qualité de l'eau est l'utilisation d'organismes sensibles à

un polluant donné présentant des effets visibles macroscopiquement ou microscopiquement,

afin d'évaluer la qualité de l'eau. Celle-ci fournit une information semi-quantitative sur la

contamination du milieu aquatique et permet d'apprécier directement les impacts

environnementaux des polluants.

Exemples : Les invertébrés benthiques sont de très bons bioindicateurs de la qualité des eaux

douces en particulier dans l’étude des concentrations en différents métaux. Il est important de

déterminer la voie d’entrée du contaminant dans l’organisme. Les individus peuvent absorber

les métaux à partir de l’eau directement via leurs branchies et/ou à travers l’alimentation par

l’ingestion de proies. L’importance relative d’une voie d’entrée varie selon les espèces et les

contaminants étudiés et peut être obtenue en soumettant le bioindicateur à différents

traitements de présence du contaminant dans l’eau ou les aliments seulement.

Le foie est un important centre d’accumulation en métaux lourds chez les poissons. Les

métaux pénétrant dans un organisme peuvent être absorbés par des métalloprotéines qui

détoxifient les milieux cellulaires. Elles sont produites en présence du contaminant et sont à la

base du mécanisme de régulation. Les lysosomes et les granules cellulaires peuvent aussi

servir à séquestrer ces métaux. Les mécanismes varient selon les bioindicateurs et les

contaminants étudiés. Les plus récentes études permettent de connaître la partition

subcellulaire des métaux dans un tissu particulier (foie, branchies, intestins).

L'être humain comme bioindicateur ?

L’homme, le spermatozoïde, la fertilité humaine, la durée moyenne de vie, ou le taux

de cancers (et leur nature) ou d'autres maladies peuvent faire partie des batteries d'indicateurs

évaluant l'état de l'Environnement.

Ce sont les « intégrateurs naturels » les plus objectifs d'un état environnemental, et donc

des impacts des activités humaines combinés à d’éventuels aléas bio-géo-climatiques

naturels... (ce qui les rend éventuellement plus facilement contestables)

Avantage : ils traduisent une réalité biologique. Ils peuvent confirmer ou infirmer les

indices de performance.

Inconvénient : Ils sont parfois frustrants pour l’utilisateur, car s’ils mettent en

évidence un problème et ses symptômes, ils n'en désignent pas avec certitude (avant

expérience de confirmation) les causes (souvent multiples).

Les bio indicateurs ne sont pas une agrégation d’indicateurs mesurés. Ils intègrent

naturellement l’extrême complexité, les synergies et les inerties propres aux écosystèmes. De

nombreux acteurs susceptibles d’être responsables d'une dégradation environnementale

nieront donc aisément leur responsabilité. La bio indication est cependant utile ou nécessaire à

de nombreux protocoles d'évaluation, et parfois à l’application de la précaution.

La commission européenne en 2007, après quatre ans de discussions sur le thème Santé-

Environnement a validé un projet pilote de bio surveillance chez l'homme.

Vers une normalisation des protocoles, des matériels et des rendus

Après un stade de recherche, et de validation scientifiques, le développement de

l'utilisation de la bio indication par les industriels, les services de l'état. Le fait qu'elle utilise

du « matériel vivant » pour obtenir des informations (qualitatives et parfois quantitatives) sur

l'état de l'environnement, amènent les acteurs à produire des protocoles de plus en plus

normalisés, afin qu'ils soient utiles pour tous, y compris dans des domaines plus récemment

explorés tels que la qualité de l'air intérieur, la santé environnementale (Bio surveillance) ou

l'usage pédagogique de la bioindication.

II. Biosurveillance de la qualité de l’air

Les termes «qualité de l'air» et «pollution de l'air» ont un sens différent. La qualité de

l'air fait référence aux effets de différents polluants sur une variété de sujets, y compris

l'homme, les animaux, les plantes et même les substrats inorganiques tels que les monuments

(Nimis et al., 1991). Alors que la pollution atmosphérique est définie en termes de

concentration de polluants dans l'atmosphère (Garty, 2001).

En général, la biosurveillance de la qualité de l’air représente une capacité élevée pour

une meilleure compréhension du fonctionnement de l'écosystème et pour détecter et

démontrer les effets sur la végétation dans des écosystèmes particuliers tels que les

écosystèmes urbains, agronomiques et naturels, ainsi sensibiliser les humains aux effets de la

pollution atmosphérique (De Temmerman et al., 2004; Markert et al., 2003).

II.1. Approches des surveillances de la pollution atmosphérique

Des méthodes physiques et chimiques ainsi que des méthodes biologiques sont

disponibles pour le suivi et la surveillance des polluants atmosphériques et leurs effets

possibles sur les récepteurs de notre environnement (De Temmerman et al., 2004).

La mesure physico-chimique des niveaux de la pollution de l'air est une méthode objective et

précise (Darley, 1960; Mulgrew & Williams, 2000). Cependant, ces méthodes physico-

chimiques ne fournissent pas des informations suffisantes sur les risques associés à une

exposition sur l’organisme (Mulgrew & Williams, 2000) quelles que soient les évolutions

technologiques des systèmes de métrologie (Van Haluwyn et al., 2011). Ainsi que les

équipements d'analyse en laboratoire sont généralement conçus pour mesurer un nombre

limité de polluants (Seaward, 1995). L’utilisation de ces équipements techniques, sont peu

nombreuses, également pour des raisons économiques: les mesures orientées vers le récepteur

nécessitent un équipement et une main-d'œuvre coûteux, ils sont généralement associées à des

coûts élevés avec l'absence de technologies suffisamment sensibles, ainsi il n'est pas possible

d'installer du matériel instrumental à tous les endroits nécessaires (Sloof, 1993; Wolterbeek,

2002). C'est ici que les méthodes biologiques entre en jeu, permettent d’évaluer directement le

risque d’une exposition, les données biologiques peuvent être utilisées pour estimer l'impact

environnemental et l'impact potentiel sur d'autres organismes (Mulgrew & Williams, 2000).

La surveillance biologique ou la biosurveillance est généralement moins coûteuse que

les autres méthodes, elle peut être comme une méthode complémentaire aux méthodes

physico-chimiques atmosphériques (Garrec & Van Haluwyn, 2002; Wolterbeek et al., 2003;

Occelli et al., 2013) ou comme une méthode alternative pour les études détaillées à la

surveillance de vastes zones, à long terme, sans déployer des équipements sophistiqués

(Garty, 2001). En se basant sur des organismes vivants, la biosurveillance est considérée

comme un outil d'évaluer les concentrations d'éléments traces métalliques dans les aérosols et

les dépôts atmosphériques (Wolterbeek, 2002) pour mettre en évidence la pollution de

l’environnement (Cuny et al., 2008).

II.2. Biosurveillance

La biosurveillance peut être définie comme l'utilisation des propriétés d'un organisme

ou d'une partie, pour obtenir des informations sur une certaine partie de la biosphère (Sloof,

1993). Le terme bioindicateur / biomoniteur est utilisé pour désigner un organisme, ou une

partie de celui-ci, qui dépeint l'apparition de polluants sur la base de symptômes spécifiques,

de réactions, des changements ou concentrations morphologiques (Markert et al., 1997). Il

existe une variation considérable dans l'utilisation des termes bioindicateurs et biomoniteurs:

un bioindicateur se réfère généralement à tous les organismes qui fournissent des informations

sur l'environnement ou la qualité des changements environnementaux, et biomoniteur aux

organismes qui fournissent des informations sur les aspects quantitatives de la qualité de

l'environnement (Wittig, 1993; Markert et al., 2003). La différenciation est clairement entre la

bioindication et la biosurveillance en utilisant l'approche qualitative / quantitative des

éléments traces dans l’environnement, cela rend les bioindicateurs directement comparables

aux systèmes de mesure physico-chimiques (Markert et al., 2003; Markert, 2007).

Garrec & Van Haluwyn (2002), ont défini la biosurveillance comme «l’utilisation des

réponses à tous les niveaux d’organisation biologique (moléculaire, biochimique, cellulaire,

physiologique, tissulaire, morphologique, écologique) d’un organisme ou d’un ensemble

d’organismes pour prévoir et/ou révéler une altération de l’environnement et pour en suivre

l’évolution».

L’avantage de la biosurveillance est principalement lié à la présence permanente et

commune de l'organisme sur le terrain, à la facilité d'échantillonnage, même dans les zones

isolées, le degré d'accumulation d'éléments traces, l'absence de tout l’équipement technique

coûteux et nécessaire (Sloof, 1993; Wolterbeek, 2002; Wolterbeek et al., 2003).

La biosurveillance peut être un outil d’aide à la décision dans le cadre de politiques

environnementales, elle a eut sa place dans certains outils de planification issus de la loi sur

l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie tels que les Plans Régionaux de la Qualité de l’Air

(PRQA) (Cuny, 2012). La mise en place d’une normalisation européenne a été publiée en

2008 par une commission de biosurveillance de la qualité de l’air, créée en 2005 (Van

Haluwyn, 2009).

II.2.1. Biosurveillance en Algérie

Le réseau de surveillance de l'air est généralement très limité aux pays en

développement et dans de nombreux cas inexistant car la surveillance physico-chimique

nécessite l'utilisation d'un équipement coûteux et d'un personnel qualifié (De Temmerman et

al., 2001).

En Algérie, la surveillance de la pollution atmosphérique est difficile à établir en

raison de l’absence du système de contrôle des émissions dans l’atmosphère, il n'y a

généralement qu'un réseau de surveillance de l'air très limité dans certaines villes d'Algérie en

particulièrement la ville d’Alger (Maatoug et al., 2011).

Cette contrainte a permet d’utiliser les organismes vivants dans la surveillance des

polluants atmosphériques par la biosurveillance comme une technique de base (Semadi &

Tahar, 1995; Maatoug et al., 2012). A partir des nombreux travaux scientifiques réalisés en

Algérie, l’utilisation de la biosurveillance est devenue un complément séduisant des méthodes

classiques de mesure de la qualité de l'air, qui est très utile dans les agglomérations urbaines

telles que (Alger, Annaba…) pour identifier et quantifier la pollution atmosphérique au sein

d'organismes sensibles (Maatoug et al., 2012; Belhadj et al., 2015).

II.2.2. Concepts en biosurveillance

En général, on distingue deux principes de biosurveillance

II.2.2.1. La biosurveillance sensible

Elle utilise des organismes répondant au stress causé par la pollution (Benard et al.,

2004). En fonction des différents niveaux des réactions des organismes, la mesure de cette

sensibilité a été distinguée sur trois concepts:

▪ Biointégrateur

Le biointégrateur se situé au niveau des variations des communautés, populations et

groupes d’espèces. Ces variations concernent les modifications de compositions spécifiques,

présence ou l’abondance d’espèces (Cuny, 2012). Actuellement ce concept est notamment

utilisé pour l’étude des changements d’aires de répartition ou de disparition d’espèces dus au

changement climatique (Cuny et al., 2008).

▪Biomarqueur

Le biomarqueur est un paramètre biologique mesurable au niveau sous-organisationnel

(génétique, enzymatique, physiologique, morphologique) dans lequel le changement indique

les influences environnementales en général et l’action de particulier en termes qualitatifs ou

quantitatifs (Garrec & Van Haluwyn, 2002; Markert, 2007). Le biomarqueur peut être utilisé

comme biotest (essai biologique), qui décrit une analyse toxicologique systématique (Markert,

2007) pour évaluer un état de santé et un stress particulier ou général (Van Haluwyn et al.,

2011).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%