o

vrvre

MATERN ELLE

I

10q0

Ç;n

Materne[[e

POUR EXPLORER LE MONDE DU \VIVANT,

DES OBJETS ET DE LA MAT!ERE

Yannick LEFRANçOlS

I

Itustrateu r

Dominique LAGRAULA

Professeure de technologie

à I'ESPE de Paris

Emmanue[te DI MARTINO

I

[[ustratrice

Nicotas BRACH

Directeur d'écote

Personne Ressource en Sciences

dans l'académie de Strasbourg

Dominique LEGOLL

Professeure des écotes

en maternel[e

dans l'académie de Strasbourg

Sous la direction de

Léa SCHNEIDER

Éditrice

Professeure des écotes à Paris

UNIVERSITÉ PNNIS EST CRÉTEIL

BU DE L'IUT DE SÉNART

;ffi

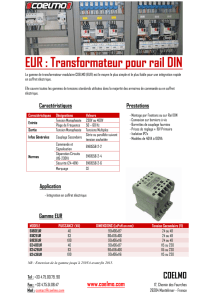

Ouvrage de

288 pages A4

+

r

DVD-Rom

Coffret de

ro8 cartons de Memory

324 cartes-images

12 recettes

B fiches de construction

rz affiches

r plateau de jeu

i

13 rue du Château d'Angleterre . 67300 Schittigheim

Tét. o3 88 t9 gt 67 Fax

88 79 o9 85

.

q

www. acces -ed itio ns. co m

4

5

6

7

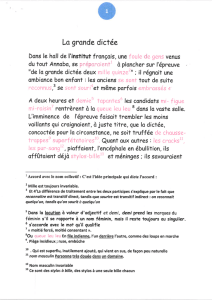

Rêpartition des apprentissages sur Ie cycle ro

Trucs et

72

Ouvrages, vidéos et applications autour

du vivant, de [a matière et des

t4

astuces

objets

8

t6

18

20

22

24

27

LA MATIÈRE

LES OBjETS

LES MATÉRIAUX

LES OBjETS DE CONSTRUCTTON

Notions pour l'enseignant

Trucs et astuces

Les p'tits pâtissiers

En quoi c'est fait?

Ça gratte ou ça pique?

Ma maison est [a ptus solide!

Ouvrages autour des matériaux

774

r75

tt6

72o

724

7jo

t34

rEAU

3o

33

36

38

41

44

qG

4a

52

57

58

64

Notions pour I'enseignant

Ça coule de source

Flotte-coule

:.:::i Le radeau de Zouglougtou

On the rocks

Menthe à ['eau

iii'li: Boule de neige

Ouvrages autour de ['eau

67

*

68

tE§

7o

N+ticy:s pour §'*:ls*ignar:Ë

Trurs t êsti:aê$

À r!';=cur: -ql* r;;iur:'É

LÈs nê!trc5 ie i'*rtbie

Les lmhie,: d* ia ir:iir

73

74

ZB

8r

8S

88

90

92

94

101

BR˧ §T L,q

LiJ

138

142

146

148

r51

t54

156

**vrages *t iê*x ààlt*!:r des c*::bres

e[ cle ia [ui.nière

LEs OBJETS MÉCANIQUES

Notions pour l'enseignant

Trucs et astuces

Jne cuisine bien rangée

Les p'tils cLti:inie"c

Pince-mi et P:nce.moi

sont dans une cuisine

Ouvrages, ieux et application

autour de [a cuisine et de [a mécanigue

tss

160

764

t66

169

tl2

21A

zt6

220

224

226

227

zz8

234

236

240

242

â74

175

LES OBJETS MAGNÉTIQUES

1j6

128

182

182

Notions pour I'enseignant

Trucs et astuces

244

Accrochez-vous !

Les p'tits pêcheurs

246

250

Pôle position

)t)

igû

§*§! lt avance tout seul!

256

Ouvrages et ieux autour du magnétisme

258

245

LES OBJETS EN ÉQUIL|BRE

Notions pour I'enseignant

Trucs et astuces

Les culbutos

p'tits Calder

103

Les

Questions d'équilibres

Ouvrages, jeux et balances

autour de l'équilibre

tt7

2oB

209

LES OBJETS ROULANTS

Notions pour I'enseignant

Trucs et astuces

Les gardiens de parking

Les p'tits garagistes

Les constructeurs de voitures

*gËl Le défi des constructeurs

Ouvrages et ieux autour des véhicules

to6

11()

zo6

158

§ÈR§

i'!'ioi ihêâlre i'cmbres

792

793

194

796

798

200

204

B6

L'AIR

Notions pour ['enseignant

Tru6s et astuces

Le nez au vent

Tournez moulinets !

En coup de vent

Un grand bol d'air

Ouvrages et ieux autour de ['air

Notions pour l'enseignant

Trucs et astuces

Comment tu t'appelles?

Les p'tits ingénieurs

Les p'tits architectes

ll suffit de passer le pont

De bas en haut

Ouvrages, jeux et vidéo

autour de [a construction

267

262

264

267

270

LES OBfETS ÉlrCrRlQUrS

Notions pour I'enseignant

Trucs et astuces

Y a-t-i[ un fil dans ['objet?

Les p'tits dépanneurs

Le chemin de ['étectricité

**trt Mon ctown voit rouge

Ouvrages, ieux et vidéos

autour de l'êlectricité

272

273

274

276

279

284

286

classe

La boîte à outils pour [a

287

Liste des tournisseurs et index des ouvrages 288

Sciences à

vivre §

Léa SCHNEIDER, Dominique LAGRAULA, Nicclas BRACH et Dominique LEGOtt à ACCÈS Éditions en iévrier zor5

La toi de refondation de t'Écote de la Répubtique

attribue deux missions essentielles à t'écote mater-

nette. Tout en respectant [e rythme de chacun, [a première écote doit préparer progressivement les

enfants aux apprentissages qui seront dispensés à t'écote étémentaire. Ette doit jouer un rôte clé

dans [a réduction des inégatités et dans [a réussite de tous les enfants qu'e[[e accueitte. L'écote

maternelle place au premier chef de ses priorités ['apprentissage du [angage orat, outiI essentieI

dans [a prévention des difficuttés.

Dans [e domaine de [a découverte du monde et des apprentissages scientifiques et technologiques,

trop peu de collègues de maternetle

de peur d'être btoqués à un moment or* à

un autre par manque d'idées, de ressources ou de matériel. Forts de ce constat, nous avons pris [e

parti de réaliser

SCIENCES

ÀVtVnf

OSENT SE LANCER

MATERNELTE, un

outil complet et concret engtobant

LE VIVANT,

LA MATIÈRE ET LES OBJETS.

Dans [e domaine scientifique et technologique, les élèves ont besoin d'être confrontés [e plus

souvent possibte à des supports concrets et vivants. Pour qu'ils puissent se questionner, observer,

manipuler, chercher et verbatiser, [e cæur des séquences se déroute en atetiers dirigés. Nous avons

néanmoins choisi d'amorcer chaque séquence en classe entière, de manière à créer une émutation

et un vécu communs. Les bitans se font également en classe entière, ce qui permet de favoriser les

échanges entre les groupes et de construire des connaissances communes.

Nous avons fait [e choix de vous proposer des séances guidées et cadrantes. Nos démarches per-

mettent de mobitiser fortement [e langage des enfants. Ettes sont volontairement très structurées

et détaitlées. Cependant, etles ne sont que des EXEMPLES destinés à vous DONNER ENVIE de faire

plus de Sciences et de Technologie dans vos ctasses. Les interactions enseignant-élèves y sont

permanentes. Des propositions de consignes énoncées par ['enseignant sont en italique gras. Les

réponses attendues des étèves sont écrites en italique. Leurs conclusions espérées figurent en

cursive. Ces exemptes de questionnements, d'émissions d'hypothèses, de verbalisations

et

de

conctusions ne sont en aucun cas des modèles à suivre à [a lettre. Vos séances seront d'autant plus

rêussies que les interrogations viendront de vos élèves eux-mêmes, que leurs conctusions seront

formulées avec [eurs propres mots.

Nous n'avons volontairement pas traité les outils numériques car les équipements des écotes mater-

nelles nous ont sembté trop différents les uns des autres. De ptus, ta rapidité avec laquelle les

technologies évoluent ne nous permettait pas de proposer des séquences pérennes. Les tabtettes

arrivent dans les ctasses, mais lesquelles et en quetle quantité ? Ne seront-eltes pas supplantées

dans deux ou trois ans ? À ['heure où nous avons écrit cet ouvrage, iI nous paraissait trop difficite

de vous proposer des séquences réetlement utilisabtes dans ce domaine. Comme vous, nous avons

besoin de temps pour nous adapter au défi numérique qui nous attend.

llos démarches ont été expérimentées en classe et soumises à une analyse critique à [a lumière

-: .::'-- ssages et des progrès des étèves. Conçues comme des situations de communication,

, - r - -: : .-: rsées éveittent ta curiosité des é[èves en privitégiant Ies échanges oraux, Ies

-: -: - -- :i les maniputations de chacun et favorisent Ies découvçrtes scientifiques et

- - ,:e à vous et à tous vos

-:-e

étèves.

LAGRAULA, Nicotas BRACH, Dominique LEGOLL

et Léa

SCHNEIDER

Novembre zor5

['' o[

e

-

:.in officiel spécial n"2 du z6 mars zot5

5. IEXPLORER LE MONDE

5;1 Se repérer dans le temps et l'espace [...]

ÿ2r Explorer [e monde du vivant, des obiets

et de la matière

---=rtrée à I'école materne[[e, les enfants ont déjà des représenta-. --r Leur permettent de prendre des repères dans leur vie quoti- .--= rour les aider à découvrir, organiser et comprendre le monde qui

:: :-.f,uTe, ['enseignant propose des activités qui amènent Ies enfants

-

-::-,./eT, formuler des interrogations plus rationne[les, construire des

: -: ,-s entre Ies phénomènes observés, prévoir des conséquences,

.-. -lê, des caractéristiques susceptibtes d'être catégorisées. Les

. '. -.: commencent à comprendre ce qui distingue [e vivant du non. - r ls manipulent, fabriquent pour se familiariser avec Ies objets et

.: - :

Êl'ê

0blectifs visés et é[éments de progressivité

)écouvrir [e monde vivant

.--.=ignant conduit les enfants à observer les différentes manifesta-. ie Ia vie animale et végétale. lts découvrent le cycle que consti- a naissance, Ia croissance, la reproduction, le vieillissement, la

- ":r assurant les soins nécessaires aux étevages et aux plantations

.-. a classe. lls identifient, nomment ou regroupent des animaux en

- . rr de Ieurs caractéristiques (poils, plumes, écailles...), de Ieurs

- ,=. Ce déplacements (marche, reptation, vo[, nage...), de Ieurs milieux

- : ÊTS Ies activités physiques vécues à ['écote, Ies enfants apprennent

: - :-x connaître et maîtriser [eur corps. lts comprennent qu'i[ [eur ap- :' .: rt, qu'ils doivent en prendre soin pour se maintenir en forme et

'. :'iser leur bien-être. lls apprennent à identifier, désigner et nommer

-. - ilérentes parties du corps. Cette éducation à la santé vise l'acqui. , - de premiers savoirs et savoir-faire relatifs à une hygiène de vie

,. -= E[[e intègre une première approche des questions nutritionne[les

- reut être liée à une éducation au goût.

--. :nfants enrichissent et développent [eurs aptitudes sensorietles,

. =- servent pour distinguer des rêalités différentes selon [eurs caracté-

.. oues otfactives, gustatives, tactiles, auditives et visuelles. Chez les

-s grands, iI s'agit de comparer, classer ou ordonner ces réalités, les

,- -ire grâce au Iangage, les catégoriser.

:-'r. Ies questions de [a protection du vivant et de son environnement

.,-- abordêes dans le cadre d'une découverte de différents milieux, par

--= initiation concrète à une attitude

responsable.

Explorer [a matière

--:

première appréhension du concept de matière est favorisée par

Les enfants

: : iercent régulièrement à des actions variées (transvaser, malaxer, mé.-ger, transporter, modeter, taitler, couper, morceler, assembler, trans'--ner). Tout au [ong du cycle, ils découvrent les effets de leurs actions

::tion directe sur les matériaux dès [a petite section.

Ce qui est attendu des enfants en

et ils utilisent quelques matières ou matériaux naturels (t'eau, [e bois,

la terre, [e sable, ['air...) ou fabriqués par l'homme (le papier, [e carton,

la semoule, [e tissu...).

Les activités qui conduisent à des méLanges, des dissolutions, des

transformations mécaniques ou sous l'effet de la chaleur ou du froid

permettent progressivement d'approcher quelques propriêtés de ces

matières et matériaux, quelques aspect§ de leurs transformations possibtes. Elles sont l'occasion de discussions entre enfants et avec ['enseignant, et permettent de classer, désigner et dêFnir leurs qualitês en

acquêrant [e vocabulaire approprié.

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

L'utilisation d'instruments, d'objets variés, d'outils conduit les enfants

à développer une série d'habitetés, à maniputer et à découvrir

[eurs

usages. De la petite à [a grande section, les enfants apprennent à retier

une action ou [e choix d'un outi[ à t'effet qu'its veulent obtenir: co[[er,

enfiter, assembler, actionner, boutonner, découper, équilibrer, tenir un

outiI scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d'ordinateur, agir sur une tabtette numérique... Toutes ces actions se complexifient au [ong du cycle. Pour atteindre t'oblectif qui [eur est fixé ou celui

qu'its se donnent, les enFants apprennent à intégrer progressivement Ia

chronotogie des tâches requises et à ordonner une suite d'actions; en

grande section, ils sont capables d'utiliser un mode d'emploi ou une

fiche de construction i[[ustrés.

Les montages et démontages dans [e cadre des jeux de construction et

de la réalisation de maquettes, Ia fabrication d'objets contribuent à une

première dêcouverte du monde technique.

Les utilisations multiples d'instruments et d'obiets sont ['occasion de

constater des phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d'optique simples (tes [oupes notamment) ou en agissant avec

des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans înclinés... Les entants ont besoin d'agir de nombreuses fois pour constater

des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques

qu'ils étudieront beaucoup plus tard (la gravité, l'attraction entre deux

pôles aimantés, les efrets de [a [umière, etc.).

Tout au [ong du cycte, les enfants prennent conscience des risques liés

à t'usage des objets, notamment dans [e cadre de [a prévention des

accidents domestiques.

Utitiser des outits numériques

Dès [eur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles

technologies. Le rôle de l'écote est de leur donner des repères pour

en comprendre ['utitité et commencer à les utiliser de manière adaptêe

(tabtette numérique, ordinateur, appareil photo numêrique...). Des recherches ciblées, via le réseau lnternet, sont effectuées et commentées

par ['enseignant.

Des prolets de classe ou d'écote induisant des retations avec d'autres

enfants favorisent des expêriences de communication à distance. L'enseignant évoque avec les enfants ['idée d'un monde en réseau qui peut

permettre de parler à d'autres personnes parfois très éloignées.

fin d'écote materne[le

- Reconnaître Ies principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation d'observation du réel ou sur une image.

- Connaître [es besoins essentiels de quelques animaux et vêgétaux.

- Situer et nommer [es di[férentes parties du corps humain, sur soi ou sur une reprêsentation.

- Connaître et mettre en oeuvre quelques règtes d'hygiène corporelle et d'une vie saine.

- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper,

colter, assembler, actionner...).

- Rêatiser des constructions; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d'instructions de montage.

- Utitiser des objets numériques: appareil photo, tablette, ordinateur.

- Prendre en compte les risques de I'environnement familier proche (obfets et comportements dangereux, produits toxiques).

Sciences à

vivre

§

iis

I

mment permettre cette exploration

§"t

DES 5tTl.IAT!O},I§ MTTIVAruT˧ ÊT ADAPTÉES À TEGE PE5 E§{FANT§

En permettant aux élèves de maternelle d'explorer [e vivant, la matière

et les objets, on les confronte à des étéments concrets qui suscitent

[eur curiosité. Ces enfants sont curieux de nature et ont envie de comprendre le monde qui les entoure. La présence d'un animat, d'une plante

ou de nouveaux objets va d'emblée les intéresser, leur donner envie

d'apprendre et créer un vécu commun.

Dans Sciences à vivre, nous vous proposons des

vi

sUR LE RÉEL ET SUR LA MANIPULATION

Pour que tes élèves de materneLle puissent s'approprier le vivant,

[a matière et les objets, ils ont besoin de voir et de toucher de vrais

animaux, de vraies ptantes, de vrais matériaux, de vrais objets... En

observant au ptus près et en maniputant, les enfants s'approprient le

réeI et se construisent des représentations qui Ieur permettront de

EN s'APPUYANT

fonder des apprentissages durables.

situations qui s'appuient sur du matériel riche et motivont.

Pour qu'un enfant ait envie de parler, il faut qu'il ait envie d'entrer en

communication. Grâce au vivant, à [a matière et aux objets, I'enfant va

avoir envie de s'exprimer, soit pour partager son ressenti soit pour poser

une question: « c'est froidl C'est chaudl Ça chatouillel C'est quoi ça?... »

Dans Sciences à

?

EN INTERPELLANT LA SENSIBILlTÉ DE TENFANT

Le vivant, la matière et les objets vont créer des situations qui interpeItent la sensibilitê de ['enfant: apporter un animal, Iui faire toucher

une matière inconnue, proposer de nouveaux objets...

Elles vont également faire appel à son vécu: montrer des photos de lui

ou de ses camarades ptantant une graine, Iisant un album ou montrant

des images où un personnage fait la même chose que [ui...

nous voLts proposons des situations déclenchantes motivontes 0insi que des cartes-images

et des jeux de Memory sources de langage.

EN VARIANT LEs SUPPORTS DE LANGAGE

Le lexique du monde du vivant, de [a matière et des ob.iets est intarissabte. Pour chaque notion abordée vont être nommés et mémorisés un

grand nombre de mots: des noms, des verbes et des adlectifs. Dans un

premier temps, ['enfant tâchera de comprendre les mots en rêception

puis iI essaiera progressivement de les rêutiliser en production.

Pour que [e lexique soit mémorisê et utilisé, il faut I'utiliser à plusieurs

reprises et permettre aux étèves de s'en emparer à différents moments:

avant l'activité, [ors de l'activitê, [ors du bilan, mais aussi [ors de jeux

et d'ateliers dirigês de langage. Pour ancrer [e lexique, [e mieux est de

pouvoir varier les représentations: réet, photographie, dessin.

Dans Sciences à vivre, nous vous proposons des ateliers dirigés de langoge s'oppuyant sur du réel, des photographies

et des illustrotions. À la fin de chlque séquence est listé le lexique qui y est abordé et qui peut être mémorisé por les élèves.

sE§ 5âTt-lATr0ht5 sTRL!CTr.'&&ArrE§

Le vivant, [a matière et les objets sont source de beaucoup d'activités

qui structurent la pensée de I'enfant: des tris, des classements, des

dêmarches structurées qui ['amènent à organiser Ie monde qui l'entoure.

Les séquences

EN SUIVANT UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE

Même en maternelte, iI est possibte de suivre une démarche sclentifique

ou technologique structurée, partant d'un questionnement et aboutissant à des réponses scientifiques ou des solutions techniques.

proposées dons Sciences à vivre suivent une démarche structurée pour permettre aux élèves d'organiser

et de comprendre le monde qui les entoure.

EN PROPOSANT DEs ACTIVITÉS QUI OÉVTIOPPENT

Grâce au vivant, à [a matière et aux objets, les étèves apprennent à se

focaliser sur des détaits, à devenir plus méticuleux et plus précis dans

leurs intentions. Cela dêveloppe considérablement leur faculté à observer, ce qui les aidera au quotidien à réussir [eur scolarité.

TOBSER

ION

L'observation fait partie intégrante des activités de dêcouverte du vivant, de [a matière et des objets: observer un animaL, d'abord à ['ceiI nu

puis à La Ioupe, observer Ies détails d'un objet pour pouvoir comprendre

comment iI fonctionne, observer Ie rêsultat d'une action sur Ia matière...

Dans Sciences à vivre, nous proposons des séonces qui développent l'observation.

*§§ I

Grâce à des situations déclenchantes bien choisies, ['enfant va être ame-

né à se poser des questions sur le monde qui ['entoure, développant

ainsi sa capacité à s'interroger de manière rationnelle.

Dans Sciences à

vi

EN METTANT TÉLÈVE EN SITUATION DE RECHERCHE

En posant aux étèves des problèmes qui font sens, [a recherche devient

natureLle et motivante, créant une émulation positive dans [a ctasse.

nous vous proposons des situations qui permettent de mettre les élèves en situation de recherche.

mËs siTi..§,&T§*N§ Gil( §âvELtP+lETdr

La construction et t'utilisation d'oblets apprennent à l'enfant à rendre

ses gestes de plus en plus précis et à identifier les outils les plus efficaces pour une action donnêe.

EN PROPOSANT DEs RECETTES ET DES FICHES DE CONSTRUCTION

Suivre une recette de cuisine ou une fiche de construction, c'est à la

fois suivre une démarche ordonnée et apprendre un certain nombre de

gestes adaptés à une action, un outiI ou un matériau donné.

Dans Sciences à vivre, nous vous proposons douze recettes et huit fiches de construction.

DEs SITUATIONS QUI DÉVELOPPENT LA COLTABORATION

À travers des questionnements, des projets et des défis communs, les

êlèves apprennent à travai[[er ensemble, à échanger [eurs points de vue,

à écouter et à respecter Ieurs camarades.

Dans Sciences à

6

vi

EN PROPOSANT DEs DËFIS

Rien de tel qu'un défi pour permettre à tous les êlèves de trouver des

réponses, mais aussi d'êcouter cettes de Ieurs camarades, se mettre

d'accord et travailler ensemble.

nous vous proposons sept défis adaptés aux élèves de materneLle.

PHASE DE

ET DE PI

Découverte

Situation déctenchante

ü

Réprésentations initiales

J

Questionnement

PHASE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME

De ['ordre de [a connaissance

Comment sovoir?

De l'ordre de [a fabrication

Comment faire?

ü

ü

DÉMARcHE scrENTIFreuE

oÉwrRRcn

Hypothèses

r

rEcH

NoLoGreur

Cahier des charges

ü

ü

Conception

INVESTIGATION

lmaginer, chercher des solutions

Essayer, réatiser des prototypes

Observation

Manipulation

Fabrication

et/ou

J

Fiche de construction

Expérimentation

Amélioration des prototypes

et/o u

Recherche documentaire

UtiIisation

ü

ü

Analyse des résuttats de l'investigation

PHASE DE BILAN

STRUCTURATION

Conclusions

Trace écrite collective

ÉvRluRnoru

À

['oral

Trace écrite

individuette

Fabrication, construction

Sciences à

vivre §

ilise r

C

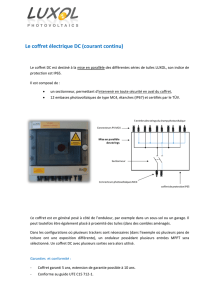

LES NOTIONS POUR I,TruSTICURUT

LES TRUCS ET ASTUCES

Au début de chaque chapitre, cette page explique brièvement à

l'enseignant les savoirs scientifiques en jeu dans les séquences.

Cette page donne à ['enseignant des conseils pratiques

pour trouver, acheter ou fabriquer [e matériel nécessaire.

Notions pour ['enseignant

È Unc @ùe peût èue

,

À

h

mo.t$

dè dêu, h(one

§ deurnonbgE impliquentdÈ difrculÉ h.hniqùÈ dlfiérente

ribnBUon,

LE DVD-ROM

fin de chaque chapitre, cette page propose une sélection

dbuvrages et de ieux du commerce en [ien avec les notions

abordées.

o!vRAGEs auIouÊ oEs vÉHtcuLEs

vn6uu

ô@,o

vmuml vroum!

o@è

T."jll:,#4,b.:d"

!:

JEUi ÀurouÂ

DEs

@@

Mr:

!,tiu 0j{s:,r6 vdr!Ês

vÉHrcuLÈs

@

nudLè en bo'§à

bdôE vèhtu.!

Les objets roulants. La page 248

-'iï:*:il* '&

Les objets routants. La page 227

LES OUVRAGES ET JEUX

En

t

diiÉDnts

Les obiets roulants. La page 226

I

?

@

Le DVD-ROM comporte tout [e matériel et les documents élèves

cités dans les séquences, en noir et blanc et en couleur, prêts à

être imprimés. ll contient également des vidéos et des photos à

montrer aux é[èves.

LA PAGE DE SEQUENCE

Oraque séquence d'apprentissage se présente sur deux à six pages. E[[e se compose de plusieurs étapes aux modalitês variées.

Eh est organisée par différentes rubriques.

-:

:

Le chapitre

Le tlir

lI rappelle dans quel chapitre

s'inscrit la séquence.

donne une indication

Iudique sur [a séquence

e

Ll

:a:tie

e rappetle

:: , :-:Lle partie

::: :- se situe

L'objectif général

lI concerne ['ensemble

de [a séquence proposée.

Les niveaux

lls précisent à queI niveau de ctasse

s'adresse l'etape. lls peuvent varier

d'une étape à l'autre seton teur difficulté

.;;;itrqre

:-

I :::

::'-e

:-

CeSSOUS

-.

.

::

l'étape

-:::éireI

-: qUl e5l

: :r--

e\! l! ttedi.t,léûèn!

"

Oùel

.

Ensùitu,

dè ld

vrittt.

qLi

t.ntr

er pûnte: :)

:, ...

l? b oa. esr.t.vte. att€ së àë9on1ê

qLbrlwlll à l, ÿdtqe ? !. pla..het .asse

> Que3eWl

l'étape.

Les consignes

En italique gras,

eltes reflètent mot

pour mot les paroles

de l'enseignant.

> Qtelle ponie d. lov.iutê totb. er Pdlneendêrtiet?

r

1

^

ÀAuoisettnqot.h.:.t

, Qrc fait od qÿond !n. vôiu.e lon&

'

ÀcrvtrÊ

a. trn^, r. ,h.. t. g.t.9 ist.

Les réponses attendues

En itatique, etles indiquent

la réponse que l'on peut

attendre des étèves.

à2o mlnutes

.,::i::l

.s or

?

]ûoL.ùt.

tNDTvTDUELLE

1o

hr

ponne

"É

Le

!?il6

dê

t it,neuewnwn*«yont

t4pontat*et'stntoilaaÈ'-

i";.;

roJcr,

dercpÆûN

À.tlviE

> Châque élève dessine une volture Le6eigianl

1,g.nd. e Ce5sin en !nteroseant chaqùe éiève

Le pictogramme

ll permet de se situer

au sein de la démarche.

qu.5üonnonê"t

>

toM t @ Lq @

@ds ent I I êléûenb

d uevoihe? End.n.ndont àûnÿ.nd.tt de

/onure, en denondontà un sardqiste et rclôt

do.t donsùneÿoittre

Proposithi du ffiontaE€

> I'ai ici ûe p*b ÿoir!re lotet qll ûryonê bÉ

les é |tutu

inpûnnb {ûe v ôle rùuh

Noos olbns lo dén@@ et noûn.t taut* le5

ptà.@

déDoltfu

Émon69ê

Les pages

2j4 el

La période de l'annêe

Elte suggère quand

il est iudicieux de

mener la séquence

sur l'année,

en fonction du niveau

de ctasse.

235

Les aorc.rLSiors

En cursive, elles permettent

de visualiser ce qu'iL faut retenir

et donnent un exemple de ce que

l'on peut noter sur une

aFfiche.

Les remarques

pour ['enseignant

Détachées du

déroulement de

[a

séance, eltes attirent

['attention sur des

détaits qui facilitent

sa mtse en æuvre.

LES DÉFIs

se distinguent des

!Éqiences ptus ctassiques

par un changement de

:rrteur. lts sont proposés

:our [a ctasse mais sont

:-core plus porteurs quand

plusieurs classes

Le prolongement

ou la dif[érenciation

lI donne des pistes d'activités

supplémentaires en [ien

avec [a séquence. Elle permet de

savoir comment différencier.

Le cadre lexique

ll indique le lexique mobilisé

tout au long de [a séquence.

Sciences à vivre

R' !i

i ge t

sa

MS

PS

Pr

Pz

P:

P4

P5

Pr

Pz.

rr rn snrurÉ

o o C

GS

P4

P5

o o

C

P3

te

Pz

D.

t)

P4

P5

C

o

C

o o o

C

o

o

o

o

o

o

Pr

l'HyctÈnE

Se laver

La visite médicale

o

o o o o o

LE SCHEMA CORPOREL

o o o

C o

Contours et sithouettes

Le dêplacement de ['enfant

C

C

Le corps articulé

o o o o

o o o o

o o

LES CINQ SENS

Le toucher

Le goût

L'odorat

L'o u ie

La vue

F

Les organes des sens

z

C

C

o

C

C

C

o

C C

o C o

o o o C

C

o

C

o

C

C

C

o C o

o o C

C

C C

C C

C

C

C

C

o

C C

o C

C o o o o o C

o o o o C C o

o o o o C C o

o C C C o o o

o C C C C o o

o o

o

C o o

o o o

o C o

o C o

o C o

o

C

C

o o o

o o o o

o o o o

o C o o

o C o C

C

LES ELEVAGES

Polochon [e poisson

:

Romarin le lapin

Vani[[e [a gerbilte

Margot I'escargot

Stanistas te phasme

EJ

o o o c o o

o o o o o C

o C C o C o

(, C o C C C

(,

C

o

o o

C

C

a o a o C C C

c

o C o o o o o o o

o C o o o o a o o

LA LOCOMOTION

J

o c o

Pigeon vole

Aites, pattes ou nageoires?

o

LA NUTRITION

o

Bon appétit lapin!

À chacun son menu

c

C

C

LA REPRODUCTION

o o o

o o

Tableau de famille

0vipare ou vivipare?

Des

petits dans notre étevage

o

C

o o

C

C

o

LE JARDINAGE

o

C

o o o

o o o o o o C o

C

o

Silence, ça pousse!

o

Graine ou pas graine?

Du bulbe à la fleur

Le cycle du blé

C

C

C

C

c

C

o

o o

a

C

(, o C C

O Périodes où iI est possible de réaliser [a séquence. Pr Septembre - Octobre

O Périodes où iI est conseil[é de réaliser [a séquence. Pz Novembre - Décembre

P3 Janvier - Février

P4 Mars - Avril

P5 Mai - Juin

1()

C

o

C

C

o

a)

I

C

U

C

C

Les

p'tits pâtissiers

En quoi c'est fait?

Ca gratte ou Ça pique?

Ma maison est [a plus solidel

4rJ

Ça coute de source

Ft

otte

-

co u le

Le radeau de Zouglouglou

On the rocks

Menthe à ['eau

Boule de neige

=

Le nez au vent

Tournez moulinets

!

En coup de vent

Un grand bol d'air

A chacun son ombre

Les maîtres

de

I

Les ombres de [a cour

lvton thêâtre d'ombres

I

-+-i*L-

i

Comment tu t'appelles?

p'tits ingénieurs

Les

p'tits architectes

l[ suffit de passer le pont

Les

oÉrt oe bas en haut

(,

Une cuisine bien rangêe

Les

p'tits cuisiniers

Pince-mi et Pince-moi

LTJ

Les gardiens de parking

Les

cÊ

o

p'tits garagistes

Les constructeurs de voitures

Le défi des constructe

Accrochez-vous

v1

!

Les p'tits pêcheurs

Pôte position

LrJ

DÉFl

!l avance tout seul!

Les cutbutos

Les

p'tits Calder

Questions d'équilibres

Y a-t-il un

Les

fil dans l'objet?

p'tits dépanneurs

Le chemin de l'êtectricité

DÉH Mon clown voit

II

o

o

Sciences à vivre

Solution r

Que vous choisissiez ['une ou l,autre des sotutions

pour fabriquer les briques, eltes devront respecter

les proportions suivantes

L:zP

Étater la pâte à set ou

t'argile entre deux tasseaux

d'épaisseur r cm. Couper

les briques au couteau

à l'aide d'un tasseau

fabriquer

des briques ?

P:zH

Les vraies briques

A

lu

V

de r,5 cm pour [a

profondeur et de 3 cm

pour la [ongueur.

Si vous ne souhaitez pas acheter

les briques Tefoc, vous pouvez

vous en fabriquer.

. Soit en pâte à sel (recette 3 dans [e

DVD-Rom et [e coffret).

C'est [a sotution [a plus économique,

mais les briques seront à refaire

régulièrement. Pour la couteur, utitiser

du colorant marron versé dans l,eau

servant au métange.

. Soit en argile.

lI existe de ['argile séchant à I'air

pour les écoles ne possédant pas

de four permettant [a cuisson

de [a terre.

ll est possible d'utiliser

['intérieur des boîtes de

chocotat de type Pyrénéen.

Les blocs à glaçons peuvent

aussi être utilisés mais

les proportions ne

seront plus iustes.

AVEC QUEI OUTIL?

Avec une aiguille de piquage,

un clou ou une vrille.

l[ faut alors que [a pointe

de ['outiI puisse traverser [e matériau

.

î

et s'enfoncer dans un matériau souple, un

sandwich de cartons ou du tiège par exemple.

. Avec une perforatrice.

Pour [e papier, [e carton ou [e plastique fin.

Uniquement si [e trou doit être près des bords.

. Avec des emporte-pièces

+ plaque martyre + marteau.

Permet de percer n'importe

où dans te matériau.

. Avec une perceuse-visseuse

es forêts avec embout spécifique.

À réserver pour [e bois

et les cartons épais.

tE

.

.

'

Pour facititer [e traçage,

iI est préférable d'utiliser

un

matériau assez rigide et ayant

une certaine épaisseur.

Les intercalaires en plastique

épais sont faciles à découper,

ont une rigidité et une épaisseur

suffisantes pour guider [e crayon.

De plus, ils sont [avables.

A [a rentrée, ils sont beaucoup

moins chers.

.

LA TABLE DOIT

Êrne pnorÉeÉr

.

Planche

à découper.

MATÉRIATJ

DolT ÊTRE FxÉ

Au ruban adhésif

double-face.

Avec de la pâte

à modeler.

Avec un serre-joint.

.

prennent en compte les

ioints. L est donc un peu

ptus petit que 2P et P un

peu plus petit que zH.

Les références des

outils cités

se trouvent page zB7.

Sciences à vivre

5

er DES oBJETS

ouvRAGES AUToUR DU vlvANT, DE LA MATIÈne

!

t *r,- ,'

6

q9

\

§,

Mes premières

découvertes

@t

-

/-:

Gattimard ieunesse

@

Mes P'tits Docs

Maxidoc

5téphanie

. 9€

Une collection incontournable

de documentaires avec volets

@@

@@

r.6, 6

1Y;16p

.

O Milan jeunesse

. Entre 8,9o€ et 9,9o€

Des documentaires géants avec

des textes simptes et accessibtes

aux étèves de maternetle.

7,4o€

Une cotlection de documentaires aux pages gtacées

i

n

déchirabtes.

transparents.

Qu'y a-t-iI là-dedans?

Alex Barrow et Mathitde Nivet

O Bayard jeunesse.zor3. r3,5o€

Un documentaire présentant

['intérieur des corps des

plantes, des machines, des

bâtiments.

I

t

I

I

@@

@@@

Dokéo, je comprends

comment ça marche

Ma première boîte

à outils

Cécite lugla @ Nathan jeunesse

.

.

zor4

74,90€

Un documentaire qui répond en

illustrations à des questions sur

les objets du quotidien.

rii

I

I

i:.

6à 6à

q9§,

Drôte d'engin pour

[entin

Avant-après

Anne-Margot Ramstein

@ ALbin Michet . 2013.

Va

Géraldine Elschner et Rémi SaiItard

@ L'élan vert . 2013 . t4,2o€

Anne-Sophie Baumann et Virginie

craire O Tourbitton

-.:

. zot4. t3,99€

Un atbum animé très sotide

dans Iequel [e [ecteur manipule

les outits des grandes opérations de fabrication.

Ce

79,5o

€

très beI imagier met en

Léon petit berger conçoit et

réalise un engin pour Vatentin

regard des étêments (avant) et

leurs évolutions ou régressions

petit mouton qui rétrécit quand

(après).

il pteut.

VIDÉOS ET APPLICATIONS AUTOUR DU VIVANT, DE LA MATIÈNE ET DES OBJETS

Eijl-

@@@

@@

@

Le site.tv

France TV êducation

http://www.lesite.tv/videotheque/r6-of freetablissementh-ecoIe/zoz-decouvrirIe-monde-

http://ed

sciences_2/86-materne[[e

rents suiets, scientifiques ou non.

Des vidéos accessibtes aux élèves de

maternelle. L'étabtissement doit s'abonner:

tarif seton [e nombre d'élèves.

u

cation.fra

n

cetv. fr/deco uverte-des-sciences/

Des vidêos et des leux en [igne sur diffé-

Mon encyclopédie interactive

Dokéo

Apple et Android O Nathan Jeunesse o 3,59€ les ro

fiches d'un domaine ou 74,99€ ['ensemble

Des fiches interactives incitant t'êtève à ta

curiosité. Des zooms pour en savoir plus

ainsi que des ieux pour se tester.

l

LE VIV NT

'Êt

l'r

Dossier hygiène et santé

Notions pour ['enseignant

Trucs et astuces

t6

rB

20

Le schêma corporel

Contours et sithouettes

Le déplacement de ['enfant

Le corps articulé

22

24

27

Les cinq sens

Le toucher

Le goût

3o

L'odorat

l6

L'o uTe

3B

41

La vue

Les organes des sens

44

Ouvrages autour du schêma corporel et des cinq sens

r+6

Les notions abordées

. L'hygiène

. La visite médicale

o La construction du schéma corpore[:

les membres, les articulations

et tes capacités motrices

. La prise de conscience des sensations

associées à chacun des cinq sens

. L'utilisation à bon escient de ses sens

dans des situations ponctuelles

. La découverte du monde, des ob.iets

à travers un sens isolé

. Le lien entre [e sens et I'organe correspondant

Do

ie

gr

ne est capitaI pour contribuer au dévetoppement physique et inte[[ectue[ du corps de ['enfant. Si les premières

; retèvent de ['éducation parentale, ['école s'assure que les élèves connaissent les principates mesures d'hygiène

té. La tâche n'est pas aisée car [e vécu repose essentiel[ement sur des moments familiaux.

rette, iI est difficite de traiter ce domaine sous forme de démarche d'investigation. Les apprentissages reposent

ement sur des séances de langage, à partir de situations ou de supports qui s'appuient sur [e vécu de l'é[ève:

rituels, albums, photographies, illustrations, ieux. Pour vous munir de supports [angagiers, des ieux de Memory

rtes-images sont présents dans [e DVD-Rom et [e coffret.

L'HYGIÈNE DU CORPS: SE LAVER QUOI ET QUAND

?

@@

@@@

Des photos permettant aux étèves

de nommer et d'expliquer les usages

des objets de [a satle de bains.

Des iltustrations permettant de répondre

sCÈ

es

ffre

à

ta question: queltes parties du corps faut-iI

se laver?

tion

Des ittustrations permettant de répondre

à [a question: quand faut-iI se laver les

mains?

Le pigeon

a besoin

d'un bon

.In!

&rê

@@

ins

@@

@@@

Lili se brosse [es dents

Kim Fupz Aakeson et Siri Melchior

Petit tigre ne veut pas prendre son bain.

ll va iouer avec ses amis animaux dont les

parents [ui disent tous d'aller prendre son

bain. Rien n'y fait !

O Gutf Stream éditeur. zor3

.

8,5o€

Liti est grande, eIte sait se brosser Ies

dents. C'est ce que nous dit [e texte. Les

Un album très drôle dans lequeI un pigeou

très sate ne voit pas t'intérêt de prendre u

bain... jusqu'au moment où iI en prend un.

iltustrations nous montrent autre chose.

LE SOMMEIL: POURQUOI JE DOIS DORMIR

?

passage comple

Hormis [e moment de [a sieste, [e sommeiI ne constitue pas un vécu commun partagé à t'écote. l]entrée dans [e sommeil est un

ptus

subtite.

qui

approche

une

nêcessitent

et

d'interrogations

peut

d'émotions

entravée

être

[a traversée de la nuit

I Exploiter des atbums permet d'évoquer ce qui se passe quand on dort, d'extérioriser ses appréhensions, de partager ses rituets.

@

@@@

Dis,

Tom ne veut pas dormir

Marie-Atine Bawin O Mango ieunesse o 2612 o

5€

Tom ne veut pas dormir. Pour gagner du

temps, tous Ies moyens sont bons... iusqu'à

ce que maman se fâche.

tu dors?

UALIMENTATION : POURQUOI JE DOIS MANGER AUSSI DES ALIMENTS QUI NE ME FONT PAS PLAISIR ?

-: :'rcoTe, ['école n'a pas beaucoup de prise. Etle ne doit pas juger les

--.s préparés par les parents au risque de blesser les étèves. lJâge de

. -aternelle est celui où les fruits et légumes sont peu appréciés, les

> Valoriser les goûters à base de pain en organisant une journée sur

:

'

>

-.:rs étant essentiellement composés de gâteaux et de

friandises.

-3aniser des cotlations de fruits ou de légumes sous forme d'ate.'> sensoriels, toucher les atiments, les redécouvrir, les sentir, les

.: -:er prêsentés en petits morceaux, réaliser des recettes... lleffet ne

::': pas immédiat, mais [a valorisation et la dégustation en groupes

:.-rettra à certains de découvrir de nouveaux aliments.

-

ce thème avec les parents, prêparer des toasts avec toutes sortes de

pains et de garnitures sucrées ou salées.

Exptiguer les bienfaits des atiments que l'adulte demande de manger,

rappeler [es conseils que [e pédiatre et les parents ont certainement

déjà donnés.

A MALADIE: QUE SE PASSE-T-IL DANS MON CORPS?

:

-:.our en classe d'un êlève malade est l'occasion de [e faire parler de ce qu'iI a ressenti. Découvrir des atbums qui partent de la maladie

.--et

de structurer les souvenirs, de mettre des mots sur des sensations et des émotions.

Ricn qu'rurc petite grippel

@@@

=o@

','Jnsieur Scarlatine

:- : ::::ut O Gulf Stream éditeur . 2011. 9,5o €

Honsieur Scartatine est un vilain microbe.

-r ver dodu passe, et hopl Monsieur Scar,atine est avaté. Le ver se sent malade...

Atchoum

Stronk Cally O Nord Sud

@@

.

2011

Rien qu'une petite grippe!

. 8,5o€

Auiourd'hui, petit tapin reste au lit!

lI est malade, tout raplapta et...

Atchoum! ll éternue à tout va.

Didier Dufresne et Armelle Modéré

@ L'école des loislrs . 2oo3. 17,70€

Diego a [a grippe. Le médecin vient l'ausculter et lui prescrit des médicaments.

LA VISITE MÉDICALE: QUE VA-T-ON ME FAIRE ?

-i ..e médicale organisêe par le médecin scolaire est l'occasion d'aborder le sujet.

--'.: avoir joué au jeu de Memory du médecin ou découvert ['album ci-dessous, les étèves peuvent réinvestir

, -=.ri-ci dispose d'une maltette avec des objets médicaux.

@@

n Méd^ecin.

l,'_

: _or.v

lî et coflrel O ACCES

-.:

-

Editions

.

@@

Les Petits Cæurs aussi vont chez

2015

)es photos des objets utitisées chez [e

:édecin: une paire gagnante est consti:-rée de [a carte instrument et de la carte

:ù [e médecin ausculte un étève avec cet

'-strum ent.

ce qu'ils ont appris au coin jeu

le docteur

Géraldine CoLlet et Rolland Garrigue

O P'titGlénat. zoro. ro€

Les Petits Cceurs explorent une

sa

d'attente pteine d'inconnus.

monsieur

Un

Mes P'tits Docs: chez [e docteur

.

Stéphanie Ledu et Catherine Brus

@ Mitan

2oo5 . 7,4o€

Ce documentaire aux pages indêchirables

lte

présente [e docteur des enfants: [e pédiatre.

en blouse blanche arrive.

Le corps de

t'enfant

1/

> Voici ['évolution

Le schéma corporel

> La découverte du monde et des autres

passe par ce[[e de soi et de son schéma

des représentations

du

bonhomme.

Les perceptions sensorielles

> lhomme a cinq sens: la vue, l'ouïe, ['odo-

corporet. Seton Hêtène Brochard, [e srhêma

corpore[ est une perception que chacun a

de son propre corps, de ses différentes parties, de sa position par rapport à [a verticale

ou à ['horizontate, de ses mouvements.

rat, [e goût, [e toucher.

> À chaque sens correspond un organe précis

appe[é organe des sens: t'æit, l'oreille, te

nez, [a langue, [a peau.

> Grâce à ces organes, nos sens nous permettent de saisir les odeurs, les goûts, les

températures, les bruits, la Iumière et de

réagir pour nous protéger des dangers qui

> Le schéma corpore[ renvoie à l'image du

corps. lI permet progressivement à l'étève

de prendre conscience de son corps et de

ptace qu'il occupe dans t'espace.

> llimage

de ce corps

commence

à

[a

se

Réalisme fortuit

Bonhomme têtard

construire après [a naissance. ll se structure par ['apprentissage et ['expérience. Les

informations sont multiples: sensorie[les,

tactiles, visuelles, kinesthésiques, vestibu[aires.

> Cette notion de schéma corporel est comptexe. C'est un sujet d'étude pour [a neurobiologie, [a psychanalyse, les neurosciences,

l'ergothérapie et Ia psychomotricité.

> llécole maternette propose de nombreuses

séquences d'apprentissage pour permettre

à ses jeunes élèves de construire leur schéma corporel. Le corps se vit, s'explore à travers [a motricité et les cinq sens. Le [angage

contribue à sa structuration, les activités

graphiques n'étant pas les seules composantes des apprentissages. llenseignant

est témoin de cette progression: il observe

l'évotution des dessins du bonhomme, re-

présentation qu'a l'étève de son propre

corps à un moment donné.

> Attention, l'étève donne au psychomotricien

des informations sur le degré d'évotution

de son schéma corporel. Si [es dessins

d'étève représentent une activité importante à ['écote materneIte, ['enseignant n'a

pas les compétences pour les anatyser ou

se livrer à des tests du bonhomme. Tous les

enfants du monde reproduisent ces mêmes

dessins! Pour Varenka et Olivier Marc, its

retraceraient à [a fois l'histoire de ['enfant,

mémoire du fcetus intra-utérin, de t'æuf fécondé à ['enfant à naître et égatement ['his-

toire de l'évolution de ['homme, des

nous entourent.

> Chaque organe dispose de récepteurs sensoriels qui permettent de transmettre un

stimulus extérieur au système nerveux,

constitué des nerfs, de [a moetle êpinière

et du cerveau. Cetui-ci décode les informations sensorielles et les transforme en perceptions qui permettent de réagir au monde

qui nous entoure.

Le toucher

> Le toucher se fait par ['intermêdiaire de récepteurs qui se trouvent sous notre peau,

dans [e derme. lls

sont

inégatement répar-

tis et leur densité est bien ptus importante

sur [e bout de nos doigts et sur nos lèvres.

Têtard enrichi

Bonhomme complet

L'odorat

> fotfaction ou odorat est le sens qui permet d'analyser tes substances chimiques

votatites de l'air. ll reste encore notre sens

le plus mystérieux même s'i[ est largement

moins développé que celui de [a ptupart

des animaux. C'est un sens qui se fatigue

rapidement, ce qui explique que ['odeur

dans une pièce n'est plus ressentie au bout

d'un moment.

i-

Bonhomme habil[é

pre-

mières bactéries à ['homo sapiens...

Ce qui peut poser problème

> Si [e corps ne doit pas être tabou, [a pudeur de chacun doit être respectée. Les

situations de contact doivent être cadrées. Nous proposons des jeux à deux avec

un éLève qui a un contact physique avec le corps de l'autre. L'enseignant étabtlt des

règtes: on ne fait pas ma[ et on ne met pas I'autre mal à t'aise.

€

Les cinq sens

> Les substances volatiles contenues dans

['air passent par les narines et stimulent les

récepteurs otfactifs. En gagnant [e cerveau,

['influx entre en contact avec des zones dévotues aux émotions et à [a mémoire. Ainsi,

une simpte odeur peut engendrer une êmotion, faire resurgir un souvenir.

goût

Le

s

L'oui'e

À sa surface, ta tangue est composée de nom-

breux organes sensoriels appelés popilles.

s Les bourgeons du goût se trouvent

dans

ces papittes. lls contiennent des récepteurs

gustatifs qui permettent de discerner les

cinq saveurs fondamentales actuettement

> Iloreitte est ['organe qui permet de percevoir les sons. Sa partie visibte, le pavitlon, concentre

[e son vers le conduit auditif et jusqu'au tympan. Cette membrane transmet la vibration à

une chaîne de trois osselets: le marteau, I'enclume et l'étrier. Ce dernier appuie sur une

membrane refermant ['oreilte interne et qui transmet [a vibration au [iquide contenu dans [e

limaçon, où ['information est transmise au cerveau via [e nerf auditif.

identifiées: le sucré, le salé, I'acide, ['amer

et ['umami, dernière saveur de base identifiée en r9o8 pour décrire la saveur des glutamates. Certains chercheurs décrivent une

sixième saveur correspondant à la réglisse

et réftéchissent à une septième saveur pour

le gras.

> \ ces cinq saveurs primaires, iI faut ajouter

ls de chaque dégustation

. Les arômes qui résuttent de ['excitation

des récepteurs olfactifs du nez par tes

mo[êcutes dégagées par les atiments ingérés. Tout [e monde a déjà pu constater

:ue le nez bouché réduit

- ent

.

.

Osselets: marteau,

enclume, étrier

Nerfs auditifs

Conduit

auditif

Trompe d'Eustache

Tympan

i

considérable-

[e goût des aliments.

Oreille externe

Les sensations trigéminales à savoir:

le piquant qui vient de ['actlvation par des

composants du poivre ou du piment des

récepteurs à [a douteur.

- [a fraicheur qui vient de l'activation des

-écepteurs du froid de la bouche par les

ro[écutes de menthols et certains sucres.

.t'astringence qui est provoquêe par ['ac-

.ivation des récepteurs tactites de la

:ouche qui resserre les tissus sous ['effet

:ar exemple des tanins contenus dans [e

Orerlle

moyenne

Oreil e interne

La vue

> [ceil est l'organe de la vue. La lumière passe par la cornée transparente puis par ta pupilte,

qui se rétrécit quand il y a beaucoup de lumière et se dilate quand il y en a peu. Le cristallin

modifie ensuite sa courbure en fonction de [a distance de t'oblet observé pour obtenir une

image nette, réceptionnée par la rétine, où se trouvent les cellules visuetles, les cônes pour La

vision des couteurs et les bâtonnets pour la vision en niveau de gris. Iinformation est ensuite

transmise au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique.

.,1

' ..

'

:

.Jtres sens, vue (pour ['anticipation) et

rouT [e croquant) participent égale. : La construction du goût.

-: : oppement du goût est très cutturet,

, ,-,rendant des habitudes atimentaires.

, - .ommence chez [e fætus qui reçoit les

..:.r,.t

'

=

Pupi[[e

Lornee

/

des aliments consommés par sa

':let de l'amer est considéré

comme un

. -.risme de survie pour ['espèce humaine,

nombreux poisons sont amers. Cette

-.'.ion aurait pour rôte de protéger l'être

--.in et relève du réflexe.

.' ::

,

le qui peut poser problème

'

'

--= prentière approche des cinq sens en maternetle peut sembler anodine, voire simptiste. Or, on s'aperçoit vite de

[a com-

=rité des situations car chez les é[èves, les cinq sens interfèrent sans cesse Ies uns avec les autres. L'utilisation des sens

,-'ait le ptus souvent de manière inconsciente. Les perceptions sont parfois subjectives et varient cl'un éLève à un autre.

I - - r découvrir L'étendue des perceptions sensorieltes à [a maternelte, iL est souvent indispensabte cle

supprimer ta perception

.- ette qui est prédotninante. Ce n'est pas facile car certains élèves ne supportent pas qu'on [eur bancle les yeux. ll est alors

-=iérable d'utiliser un dispositif pour cacher I'objet, comme la boîte

à toucher, pour découvrir cet objet autrement que par Ia

Le vivant Le corps de ['enFant

Comment

organiser

des ateliers

sensoriels ?

lI est ptus efficace et motivant de commencer par traiter

les cinq sens ensemble. Pour votre organisation, inviter

les parents à diriger un atetier, tout comme its sont invités

pour les ateliers de cuisine. Chaque parent dirige un

atelier différent et [a classe fait [a rotation des atetiers sur

[a journée'

Récupérer un carton et y découper au

cutter deux trous d'environ dix centimètres de diamètre. Agrafer sur [e pour-

tour de chacun des trous une chaussette

assez [ongue dont les pieds ont'été

découpés pour faire des manchons. Découper Ia face opposée à celte des trous

pour ptacer facilement les différents obiets ou prendre une boîte avec couvercle

pour pouvoir ['ouvrir facitement. Peindre

et décorer [e carton.

lmprimer les [unettes proposées dans [e DVDRom au format A3, les découper et placer des

morceaux de plastique transparent de couleur.

Les intercataires de ctasseur ou les chemises

en plastique fonctionnent égatement. Préparer

des [unettes avec un seu[ æil découpé, pour

l'æit gauche et pour l'æit droit, des lunettes

avec d'autres tai[[es d'ouverture. Utitiser un

papier cartonné suffisamment fort pour que les

lunettes ne cassent Pas trop vite.

20

Mou

Coussin, plusieurs

éponges attachées

ensemble, matérieI en

plastique mou et déformable de [a salle

de jeu...

Le parcours pieds nus offre

à ['élève [a possibitité de

marcher sur des é[éments aux

touchers très divers.

Pour réaliser ce parcours,

récupérer des morceaux de

matériaux de forme rectangulaire

de dimensions 3ox4o sur [equel

iI pourra poser ses deux pieds.

Le matérieI de sa[[e de jeu peut

égatement servir.

Dans les

ma sins

de tissu

Rugueux

réaliser

Protège-éviers placés à

I'envers pour utiliser Ies

ventouses, dos d'éponges

fixés ensemble, sets de

table en fibres tressées...

taetile pieds

Lisse

Vous pouvez éga-

Sous-main de

lement utiliser des bacs

bureau...

et les remptir de graviers,

de

coton, de morceaux d'écorce,

B

uæsxâ

Matériel de salle de

ieu à picots, pailtasson en paitte, paittasson en ptastique à

d'eau, en prévoyant une serviette

après [e bac. Si vous n'êtes pas trop

maniaque, remplissez-[es de semoule,

ça ptaît beaucoup aux étèves mais i[

faudra passer le balai ensuite!Pour

limiter les satissures, placer le bac à

eau après [e bac à semoute. La

semoule tombera dans ['eau

et moins ai[[eurs.

CORPOR

F

=

=

lrJ

ORGANISATIONS VARIÉES

ACTIVITÉS RITU ELLES

Libre

Matériel

les albums inducteurs

ll est où ?

. zoo7. t3,7o€

Christlan Voltz O Éditions du Rouergue

Comptines et rondes

> lI existe beaucoup de comptines et de rondes dans lesquetles on fait intervenir à chaque fois une

partie du corps. En suivant la même structure, iI est facite d'inventer de nouveItes strophes pour

cibler une partie particulière.

> Exemptes de rondes: Sovez-vous planter les choux - Rond, tout rond - Dans mon chAfuou, y'o un robot

- Jean Petit gui donse.

leux de relaxation en binôme

> Un étève agit sur un autre par petit massage, tapotement... Ceta permet à t'élève passif de ressentir des parties de son corps notamment celtes auxquelles il n'a pas facitement accès, [e dos,

['arrière des cuisses.

> Ces exercices doivent évidemment être ludiques et raconter guetque chose. Cetui qui agit utilise

différents gestes avec les doigts, les mains, ceta doit toujours être agréable et respectuéux.

. Laver la petite voiture. Un élève se recroqueville en voiture et l'autre fait les gouttes d'eau,

savonne, essuie, saupoudre de pailtettes...

o Prendre une douche. L'étève est debout, «ta douche» est derrière [ui et iI procède comme pour [a

petite voiture.

o Préparer une pizza. Un êlève est atlongé sur Ie ventre. Le cuisinier pétrit ta pâte, [a roule,

[a recouvre de sauce tomate, y ptace champignons, otives...

Va-t'en Grand Monstre Vert!

Ed Ember ey O L'école des loisirs

'1996'72,2a€

Découvertes d'albums

Ddr, d -ô

Agothe

doe e.lea--LrA-.ec 5a.rAlir

O L'é.ole des 1o;t115.2se2.5,6o€

> Dans ['album llestoù 7, un bonhomme en matériaux détournés apparaît au tur et à mesure qu'un

petit bouton Ie cherche dans ['univers enfantin et poétique de Christian Vottz.

> L'atbum Vo-t'en Grand MonstreVert!fai| apparaître et disparaître les différentes parties du visage,

ce qui permet de travaitter sur ce lexique.

> Dans Agothe, [e corps d'un étève est exploré petit à petit par une fourmi. Un point de vue original

pour travailter les parties du corps.

Représentations

> Beaucoup d'activités artistiques sont possibles pour représenter Ie corps:

- en votume avec de ta pâte à modeler, des Ctippo ou d'autres jeux,

- en dessin,

- à [a peinture.

> Par contraste ou par analogie, Ia comparaison avec [a représentation du corps d'animaux d'étevage

contribue également à [a construction du schéma corporeI de t'élève.

22

Janvrer >

septembre

D

EM

I

>

JUrn

juin

-CLA55E

SALLE DE MOTRICITÉ

25 minutes

Matériel

- r grande feuilte à la taille

::s étèves, d'environ r,5om de

.c'.lgueur et o,8om de largeur

- r craie de cire

POUR UN PETII, LE CORPS EST REPRÉSENTÉ PAR UNE BoULE ET DES TRAITS. TRAcER LE CoNToUR DE cE coRPS DoIT LUI

tAtRL pRENDRE coNsc.tNct eur LLS MLMBRES o\T UNE ÉpAtsstrjR t- euL LE lRoNc coRRESpoND DAVANIAGE À uN

cYLTNDRE eu'À UNE BouLE.

Organisation

> L'enseignant constitue des binômes qui se répartissent dans [a salle de jeu. Un élève se couche sur

[a feuitte de papier [égèrement ptus grande que lui,

> Au préalabte, ['enseignant a dêcoupé une feuitte par binôme et les a disposêes dans Ia salte de jeu.

Contour ressenti par [e toucher

> L'élève accroupi fait [e contour du corps de son copain avec [a main. Cela permet à t'étève couché

de ressentir [e contour de son corps grâce au contact et à ['autre de visuatiser une silhouette.

Contour matérialisé par un tracé

> L'élève accroupi réatise [e contour du corps de son copain avec une craie en cire, pas tachante.

> Si nécessaire, I'enseignant rectifie les tracês des étèves, en général trop [oin du corps.

ATELI ER5

ENTIÈRE

15 minutes

]U]S CLASSE

30 +

Matériel

:s sithouettes de l'étape

précédente

- de [a peinture

- des routeaux

Structuration

> De retour en classe, les sithouettes de t'étape précédente sont

découpées par un adutte. Chaque élève pourra peindre [a sienne

au routeau sur de grandes tables.

> Chacun se reconnaît et découvre son corps reprêsenté à taitte

réelle. Les élèves se repositionnent à ['intérieur pour vérifier

l'exactitude des dimensions.

> lls observent [eur corps, nomment les différentes parties: [a tête,

les bras, les.iambes et [e tronc dont on se rend bien compte ici

qu'iI n'est pas rond.

Le vivant Le corps de ['enfant

F

z,

IrI

TourES LES sÉnrucEs oE motnrcrrÉ coNTRTBUENT ÉvroEnurut À LA coNsrRUcrtott ou scHÉmn coRPoREL oe r'ÉrÈvs

DÈs LoRS eu'ELLES sott exprtctrÉrs: couRtR, sAUTER, GRtMpER, RAMpER, RouLER, LANcER, ATTRAPER, vlsER, DANSER,

REMUER, oNDULER . AUTANT D'AcloNS ootr r'ÉrÈvE pREND D'AUTANT pLUS coNSctENCE LoRsQU'tL LES vERBALtSE, LoRSQU,IL oBSERVE SES PROGRÈS ET DEVIENT PLUS PERFORMANT,

LE5 RoNDES EI ]EUX cHANTÉS PERMETTENT ÉGALEMENI DE NOMMER TOUTES LES PARTIES DU CORPS APRES LES AVOIR

MOB LISEES.

LT copps ST V,T, SE oARLI:

sENTATToN qu'ru n r'ÉrÈve

IT

DESSIN DU BoNHoMMI NE CONSTPLI- PAS LE SCHEMA CORPOPTI MAIS MON-RE LA RTPPÉ.

LA sEeuLN(L À vil\'R ES- uN MoMt \T DANS volRE pRoGpaMMATtoN DE MorRr.r-a ET \E sE IARûut ÈvtDtMME\- PAS

o'Êrne r'uru euE MoMENT où oN pREND coNsctENCE DES cAPAclrES MorRlcES DE soN coRPS

VoUS AVEZ pnÉvu oe TRAITER LE cHAPITRE DE LA LocoMoTIoN CHEZ LES ANIMAUX, PRATIQUER CES ETAPES EN PA.

ou EN DtFFÉRÉ pERMETTRA nux ÉrÈves DE coMpARER LEURs DÉpLACEMErurs À crux DES ANtMAUx ou DE FAIRE

uLtÉnrrunenEur DES RAppRocHEMEurs (voin PtGEoN voLE encrs 58 À 63).

S

RALLÈLE

CLASSE ENTIÈRE

SALLE DE MOTRICITÉ

25 minutes

-r

Matériel

CD du CarnavaI des animaux

de Camille Saint-Saëns

Situation inductrice

> Au préatabte, les étèves ont découvert Le carnavol des onimaux de Camitte Saint-Saëns et vont en

satte de leu pour imiter des déptacements d'anlmaux.

Consigne

> Choisissez un onimol et déplacez-vous comme lui dons lo solle de ieu. Recommencez en imitont

d'outres onimoux!

> Laisser un temps pour qu'un maximum de déplacements aient été mimés. Relancer en vatorisant

certains mimes pour inviter [es autres élèves à changer de déptacement.

Questionnement

> Et vous, comment orrivez-vous à vous déplocet ?

> llenseignant [aisse [es étèves chercher Ieurs possibilités motrices. ll Ies rassembte pour une mise

en commun: les élèves montrent et verbalisent. Évidemment it faudra faire un tri parmi les fantaisies retevant ptus de [a danse pour cibter Ies déptacements réatistes.

> Le recentrage «qu'est-ce que tu foîs dans la cour, dons lo solle de jeu, dehors dans la rue, dons lo

noture?...r, permet d'éliminer et d'identifier des déptacements qu'ils ne pratiquent pas.

Conclusions

> Les étèves ont explicité [es déptacements suivants: sauter, grimper, ramper, marcher, courir.

24

CLASSE ENTIÈRE

COIN REGROUPEMENT

20 minutes

:

Matériet

r-:.nmes des déplacements

-,.érieI

page 61 et DVD-Rom)

Verbalisation, catégorisation et répertoire des déplacements

> De retour en ctasse, ['enseignant demande à ses élèves de lui citer à nouveau [es déptacements

réalisés dans [a salte de jeu. Au fur et à mesure, ['enseignant présente les pictogrammes des

déptacements (matériet page 6r) et les explique . Cette corte veut dire souter, morcher, courir...

Discussion autour des déplacements NAGER et VOLER

> ll me reste deux cortes de déplocement dont vous ne m'ovez pos porlé. Certains onimoux arrivent à se

déplocer de cette foçon, de quels déplocements s'ogit-il ?

> L'enseignant donne des indices pour permettre à ses étèves de trouver nager el voler.

> Et vous, orrîvez-vous à voler, à noger ?

> Les étèves prennent conscience qu'ils ne sauront jamais voter avec [eur corps.

Hiérarchisation des déplacements et conclusion

> L'enseignant aide [es étèves à prendre conscience de leurs capacités motrices et à hiérarchiser les

déplacements selon [eur fréquence: Quels déplocements fois-tu le plus souvent, quelquefois? euel

déplocement dois-tu encore opprendre ? Quel déplocement ne souros-tu iomois foire ?

o 1e sais marcher, courir, grimper, sauter, ramper. Bientôt

le saurai nager sans bouée, mais.je ne

saurai jamais voler.

I:ELIER DIRIGÉ DE LANGAGE

DE6À8ÉlÈvEs

2o minutes

MatérieI

-.-,=s-images 4: déplacement

-= é[ève (DVD-Rom et coffret)

- pictogrammes

-..ériel

des déplacements

page 6r et DVD-Rom)

> L'enseignant pose les cartes-images face retournée sur la table (cartes-images 4

DVD-Rom et coffret). Les pictogrammes des déplacements sont également posés sur ta table mais face visible.

> Retournez une corte, dites ce que vous voyez, et cherchez lo carte des déplocements qui correspond.

> Chacun retourne une carte et verbatise ce qu'iI voili c'est une petite fille, elle noge.

> Un étève prend le bon pictogramme et l'associe à sa photo. Les autres vatident ou non la réponse.

Prolongement pour associer les organes au déplacement

> On vo réfléchir pour trouver ovec quelle partie du corps on peut marcher, courir, souter...

> Les étèves proposent leurs réponses. L'enseignant intervient pour faire amêliorer les réponses.

Conclusion

^*..?*t" ?* ** N* y N*

.fu

u.iy,Nilk

f.y",

0 I

oA

. a

..lên ^n,*At^o}*

Jou\ hJJ/-.qver;

.?**

0,

toiJE

-o.Tt^.

.)" yPÀ,o.

eL m,,>

.Wm

mntnt», r\,et,

.a

f*

eL r."et» yæÀ,5

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE

25 minutes

Matériel

-r photocopie par étève

- - -Jment page 26 et DVD-Rom)

- ciseaux et colle

Trace écrite individuelte

> L'étève décrit les illustrations et nomme à nouveau [e dêplacement associé à chaque pictogramme.

> Colle l'étiquette des déplacements ô côté de l'illustrotion correspondonte.

Le vivant Le corps de

l'enfant -:l§

Associer un déplacement à son codage.

€

Cotte t'étiquette des déptacements à côté de ['i[lustration correspondante.

o

E

o

J

o

l,

|n

t(ÿ

L

F

o

|,

o

(É

ô-

,=

rÉ

.uE

@o

_IT

f

l

I

I

L

L

L

-r

-I

I

'^

II

$i

I

.,,

-..]

I

I

I

_.1

LE CORPS DE I.'ENFANT

F

-

@

@

lrl

J

L

ARTICULÉ

conscience de ses

I

et de leurs

ACTIVITÉS RITUELLES

2() minutes

T"riu:ii

lmprégnation de comptines sur le schéma corporel

> Les étèves connaissent des comptines dansées, teltes que Jeon petit qui donse, Savez-vous plonter

des choux... En regroupement ou en motricité, t'enseignant tes modifie pour faire intervenir les

épaules, les coudes, [es poignets, le cou, res hanches, les genoux, les chevilles.

Jacques a dit

> jouer

à Jocques a

dit permet de réinvestir

[e vocabulaire, mais également

tion en relation avec les articulations.

> Jocgues a dit: plie tes coudes, tourne les poignets, bolonce

d'utiliser un verbe

tes honches, penche

un rond ovec tes bros, monte tes épaules...

ornrcÉ

or

lo

tête en

d,ac-

orrière, fais

LANGAGE

oE6À8Ér-Èves

zo minutes

Matériel

annequin articu[ê en bois

Situation déclenchante

> L'enseignant a apporté un mannequin articuté en

bois et laisse Ies é[èves le maniputer librement.

Verbalisation et constatations

> Chaque étève présente aux autres une attitude

du mannequin. L'enseignant fait nommer les articutations manipulées. Les autres élèves imitent

la posture du mannequin.

> Certains ont remarqué que ['on ne peut pas faire

ptier les bras et les jambes du mannequin dans

les deux sens. Les autres se rendent compte qu,ils

n'arrivent pas non plus à te faire avec leur corps.

Elargissement de la recherche

> À partir de ces constatations, l,enseignant incite ses étèves à alter ptus [oin.

r

> Cherchez les mouvem1nts possibles et impossibles

les genoux,

faire ovec les coudes, les poignets,

ne pas vous foire mol.

> Les étèves explorent [eurs capacités motrices. lls se mettent évidemment debout à t,intérieur du

coin regroupement pour avoir de ta ptace pour se mouvoir, ils échangent tibrement entre eux. puis

chacun vient faire part de ses observations.

à

les chevilles, les honches et le cou. Bougez lentement pour

Observations, constatations et conclusions

, n, U" k"^rÀ"" "t ?*» J-*l!-o a^r.»

lnr»vnart

urv trsttb, ou, d,o.,rL,o, L:"rt.-.

y@^Jrt ù:n n b" rln hrp*, ),o ræ. poJr& ÿ))ù

u

lJ' "f 0

I

?n

en

I

Le vivant Le corps de ['enfant

CLASSE ENTIÈRE

SALLE DE MOTRICITÉ

20 minutes à renouveler

lnitiation au yoga

> Les séances de yoga se pratiquent dans

Matériel

le livre-CD inducteur

Mon oremier livre de Yooo

Gilles Diederlchs et IVlarlon Bliiet

O Nathan . 2oo9.15€

- r tapis par élève

[e

catme, avec quelques rituels à instaurer: disposer les tapis en cercte, se mettre en chaussettes

pour être à ['aise, s'asseoir en petit yogi entre

chaque posture, réveitter [e corps en le massant

avec des papouilles.

> L'enseignant expticite les bienfaits du yoga:

être soupte comme les animaux du livre, être

calme pour se sentir bien, être fort pour tenir en

êquitibre.

> De séance en séance, les étèves dêcouvrent de

nouveltes postures. Le CD indique tout ce qu'iI y

a à réatiser, les musiques ou chansons maintiennent un ctimat de concentration accrocheur.

Verbalisation

> À ta fin de [a séance, tes élèves verbatisent ce qu'its ont réalisé.

ATELIER DIRIGÉ

DE6À8ÉLÈves

30 minutes

Matériel

* Par élève:

des membres du

pantin sur un papier [égèrement

cartonné (matérieL page 29

-

r photocopie

et DVD-Rom)

-r

- crSeaux

aiguilte de piquage

- 12 attaches parisiennes

- sandwich de cartons

Présentation et fabrication

> Les élèves observent [a photocopie et essaient de deviner ce dont it s'agit (matériet page 29 et

DVD-Rom).

> L'enseignant exptique t'objectif et [e déroutement.

>

Vous ollez fobriquer un pontin en popier, gui pourro s'articuler comme le pontin en bois.

> Découpez la tête, le tronc et les membres du corps.

> Percez choque trou ovec I'oiguille de piquage.

> Reconstituez le corps du pantin.

> Superposez les trous correspondonts oux orticulotions et enfilez I'attache porisienne.

Utilisation

> Lorsque le pantin est réatisé, les êlèves [e maniputent et forment différentes postures.

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE

20 minutes

Matériel

- r photocopie d'un pantln

en paprer

- crayon de papier

- bandeletLes de papier pour écrire

les mots modètes

> Au préalable, [es êlèves ont nommé les articutations du pantin à ['enseignant. ll les a écrites sur

des modèles à disposition des élèves. lI réalise rapidement à côté de chaque mot un dessin pour

permettre à ses élèves d'identifier chaque mot en autonomie.

Consigne

> Écris le nom des articulotions du corps et trace une flèche pour lo relier à I'illustrotion.

> Les étèves annotent leur photocopie du pantin en écrivant les noms des principates articulations.

PROLONGEMENT

> Des pistes d'activité autour de Keith Haring sont proposées dans ['ouvrage Hors-d'æuvre d'arts de

Patrick Straub chez ACCÈS Éditions.

28

Le vivant Le corps de t'enfant

§§

tE5

CINQ

SENS

F

=

lr|

J

ATELIER DIRIGE

DE6À8ÉlÈvrs

purs À L'eccuett

r5 minutes

Matériel

- 8 petits sacs en t ssL

fin contenant chacun:

-rclé

-

-3

r

bitle

- z bitles

bittes ou ptus selon [e niveau

- r paire de ciseaux

-

-r

CtiPPo

1 petite voilure

-rdéàjouer

Questionnement

> À quoi nous servent nos moins? À attroper, à manger, à faire les marionnettes, à peindre...

> pour t'êtève, [a main est engagée dans I'action et it n'explicite que peu son rôle dans [a perception.

Activité de découverte

> llenseignant propose d'utiliser ses mains autrement et pose les petits sacs sur [a table.

> Voici des petits sacs ovec un obiet coché à ?intérieur. À vous de me dire ce qu'il y o dedans sons

ouvrir le sac.

> Les élèves palpent spontanément et s'échangent

les sacs.

Verbalisation

> lts proposent, nomment, contestent et valident

le contenu de chaque sac.

Conclusion

> À quoi ont servi vos moins

ce

?

À toucher pour savoir

qu'il y a à l'intérieur des socs.

ATELIER DIRIGE

DE6À8ÉlÈvrs

PUIS À L'ACCUEIL

30 minutes

Matériel

*rboîteàtoucher

*

Présentation du matériel

> L'enseignant montre et fait nommer les objets sélectionnés. lI exptique l'utitisation de ta boîte à

toucher.

> Plongez vos moins dons les trous, touchez l'obiet et dites-moi ce que vous ressentez.

Des objets durs et mous:

- pâte à modeler

- cube en bois

- balle en mousse

-bitle

*

Des objets piquants et doux:

- brosse à cheveux

- cure'dent

- fourchette

-Ptume

- coton

- Fausse fourrure

)k

*

Des objets Iisses et rugueux:

- savon

- cuittère à soupe

- CliPPo

- caittou avec asPérités

- gatet [isse

-éponge à récurer

Des échantiltons de malières

pour le classement

Verbalisation

> Chacun passe à tour de rôte. lJenseignant choisit les oblets pour faire anatyser des sensations

contraires et ptace dans l'ordre suivant: un objet qui pique, un oblet doux, un obiet mou, un objet

dur, un oblet rugueux, un obiet [isse.

> Un oblet [isse est souvent ressenti comme doux. La diffêrence entre piquant et rugueux est difficite

à percevoir. Avec des PS, quatre sensations suffisent: dur, mou, piquant et doux.

Verbatisation et classement

> Les étèves nomment les sensations ressenties et regroupent [es obiets seton les sensations. fenseignant [aisse Ies discussions s'engager et encourage ses étèves à justifier Ieurs choix.

> Pour les matières que les étèves ont du mat à quatifier, les inciter à utitiser [a joue pour mieux en

ressentir l'effet tactile.

> En MS ou en GS, ['enseignant aioute un ctassement où apparaît [a notion de contraire.

3o

@ @ (ô

:1--:

""pt".bre>

juin

DEIVII-CLASSE

DE MOTRICITÉ

:5 minutes à renouveler

> Les étèves sont pieds nus.

Matériel

-sarcours pieds nus

-:-quette d'eau iroide

' :i'ouette d'eau tiède

- 1 serviette

> Posez les deux pieds sur chaque topis et observez ce que vous ressentez. Avoncez de tapis en topis.

Premier passage

> Dans un premier temps, [es étèves découvrent [e parcours. Lorsqu'its ont fini, l'enseignant les

invite à s'exprimer de façon spontanée: ici c'est doux, là ça pique, là-bos ço me chatouille.

Deuxième passage

> L'enseignant choisit quelques étèves et [eur précise où se placer: ollezà unendroitoùc'estdoux.

Les étèves se placent chacun sur un tapis doux

Troisième passage

> Pour ce passage, ['enseignant a supprimé les bassines d'eau. lt constitue des binômes: un étève

a [es yeux bandés et un autre ['emmène doucement par [e bras sur différents tapis. À chaque fois,

['élève avec les yeux bandés exprime son ressenti à son copain : là, ço pique!

CLASSE ENTIÈRE

SALLE DE MOTRICITÉ

20 minutes

*

-

Matériel

Par binôme:

- r tapis

r ptume

r petite balle

r boule de coton

r boule de papier

Présentation de I'activité

> Les étèves se regroupent en binômes et se

placent sur un tapis: un étève se couche sur le