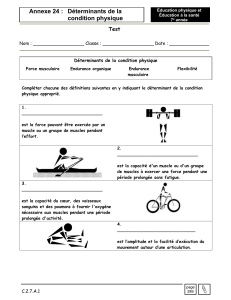

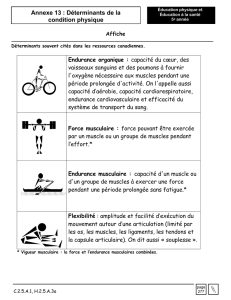

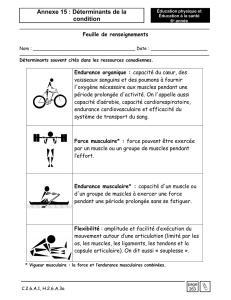

BIOMECANIQUE FONCTIONNELLE Mme BOUCHENTOUF Salma Sommaire I. Généralités : I. II. Définition Les lois physiques appliquées en biomécanique II. Lois des leviers I. II. III. Définition Types de leviers Applications des leviers sur l'être humain III. Lois de résistance de force I. II. IV. Loi de l'équilibre segmentaire Définitions spécifiques a la biomécanique Les facteurs qui influencent la force efficace I. II. III. V. Définition Formes d'équilibre Rapport entre pesanteur et action musculaire La coordination I. II. III. Définition Reflexes Rôles des niveaux supérieurs sur la coordination Définition Définition • Bio(logie) : Science du vivant • Mécanique : Science physique dont l'objet est l étude du mouvement, des déformations ou des états d'équilibre des systèmes physiques tel qu'un objet (corps) • Biomécanique du mouvement humain : Etude du mouvement humain en général, a partir des propriétés mécaniques du système musculosquelettique jusqu'aux déplacements des segments corporels sous l effet de l'activation des muscles et de l'environnement. Définition • PARTICULARITÉS DE LA MACHINE HUMAINE : • On ne dispose pas des plans précis du corps humain, alors même qu'il existe une grande variabilité interindividuelle : • • • • • Forme Dimensions Résistance mécanique, fonctionnelle, physiologique Capacités fonctionnelles, cognitives, motrices Evolution / vieillissement des caractéristiques en fonction du temps • Réactivité et adaptation face aux stimulus / aux agressions extérieures • Optimisation liée à l'évolution • Réponse à l'entraînement... Définition • Du point de vue du biomécanicien, le corps pourrait se décomposer de la façon suivante Structures humaines Fonctions Equivalent mécanique Os, squelette Porter, supporter, donner une forme Structure, carrosserie Articulations Déformation de la structure Axes Tendons Maintient de la cohésion de la structure Liaisons mécaniques Muscles Création du mouvement, stabilisation du corps Moteurs Les lois physiques appliquées en biomécanique CINÉMATIQUE • DÉFINITION • La Cinématique est l'étude du mouvement dans le temps sans se soucier des causes de ce mouvement. C'est une analyse descriptive et temporelle du mouvement. Cette description s'énonce en terme de déplacement, de vitesse, d'accélération, de trajectoire et dépend donc du référentiel choisi. En STAPS, l'analyse cinématique d'un geste, d'une action motrice, d'un mouvement, s'effectue le plus souvent, en fonction du référentiel terrestre (ou Galiléen). EQUATIONS DU MOUVEMENT DANS UN ESPACE À UNE DIMENSION ▫ VITESSE (M/S) On dit d'un objet qui change de position en fonction du temps qu'il a une vitesse. Vitesse moyenne : ▫ Vmoy = (xf-xi) / (tf-ti) = δ(x) / δ(t) xf : position finale ; xi : position initiale ; tf : temps final, ti : temps initial Vitesse instantanée : limite de la vitesse moyenne lorsque δt tend vers 0 (en m/s) EQUATIONS DU MOUVEMENT DANS UN ESPACE À UNE DIMENSION • ACCÉLÉRATION (M/S2) ▫ On dit qu'un objet dont la vitesse varie avec le temps qu'il possède une accélération. s'il elle est positive, l'objet accélère, si elle est négative l'objet freine. Accélération moyenne : ▫ amoy = (vf-vi) / (tf-ti) = δ(v) / δ(t) vf : vitesse finale ; vi : vitesse initiale ; tf : temps final, ti : temps initial CINÉMATIQUE • EQUATIONS DU MOUVEMENT DANS UN ESPACE À 2 OU PLUSIEURS DIMENSIONS - VECTEURS ▫ En physique, il existe 2 types de grandeurs : Les grandeurs scalaires ou valeurs numériques suivi de leur unité : ex. temps (s), distance (m)... ▫ Les grandeurs vectorielles qui sont définies par : une intensité une direction un sens CINÉMATIQUE ▫ Addition vectorielle : Rappel F = vecteur caractérisé par : point d'application : l'insertion sur le segment mobile direction : varie selon le type de muscle sens : celui de la traction du muscle intensité : dépend du travail du muscle Fig C Fig A Fig B Fig A : même sens, même direction : l'intensité des forces s'ajoutent Fig B : même direction, sens contraire : l'intensité des forces se soustraient Fig C : addition vectorielle CINÉMATIQUE • ROTATION : ▫ un objet qui se déplace à vitesse constante (V) en décrivant un cercle, exécute un mouvement circulaire uniforme : même si la grandeur de sa vitesse est constante, sa direction varie continuellement. L'accélération étant définie la variation de la vitesse, une variation de la direction de la vitesse correspond donc à une accélération au même titre qu'une variation de sa grandeur. Un objet qui effectue un mouvement circulaire uniforme, accélère : son accélération (a) est dirigée vers le centre du cercle (de rayon r). On parle d'accélération radiale ou centripète : a = V2/r DYNAMIQUE • LES 3 LOIS DE NEWTON : 1ière loi de Newton Un corps reste immobile ou conserve un mouvement rectiligne uniforme aussi longtemps qu'aucune force extérieure ne vient modifier son état (loi d'inertie). Inertie : Propriété d'une masse qui présente une résistance, à l'accélération ou à la décélération, appliqué par des forces externes - Un solide ne se met pas spontanément en mouvement - Un solide en mouvement ne s'arrête pas de lui-même, il tend à conserver indéfiniment la direction et la vitesse de son mouvement rectiligne et uniforme (sur terre, des forces de frottements ralentissent puis arrêtent les mouvements) DYNAMIQUE 2ième loi de Newton L'accélération (a) d'un objet est directement proportionnelle à la force exercée sur lui (F) et inversement proportionnelle à la masse de celui-ci (m) La direction de l'accélération correspond au sens dans lequel la force s'exerce. a=F/m => F=m.a 3ième loi de Newton Chaque fois qu'un objet exerce une force sur un second objet, celui-ci exerce en retour une force égale mais opposée. A chaque action correspond une réaction égale intensité, mais de sens opposé. Définition DÉFINITION • Un levier est une barre rigide, mobile autour d'un point fixe (point d'appui, axe de rotation) et soumis à 2 forces qui tendent à le faire tourner en sens opposé. • On peut choisir arbitrairement un sens de rotation positif : une force aura une action positive, l'autre aura une action négative, ces 2 actions peuvent s'annuler créant ainsi un équilibre. • On note généralement : ▫ P (puissance) la force active du sujet, c'est la force musculaire (la pesanteur peut s'y ajouter si elle agit dans le sens du mouvement), ▫ R la résistance (résistance) la force qui résiste au mouvement, C'est généralement un force externe au corps (pesanteur, force extérieure, résistance de muscles antagonistes, tensions ligamentaires...), ▫ A le point d'appui c'est à dire l'axe de rotation, le sens de rotation positif est traditionnellement le sens horaire. DÉFINITION • Force : La force appliquée à un corps est ce qui modifie ou tend à modifier l'état de ce corps. Une force peut tendre à accélérer, freiner la vitesse d'un corps, changer sa direction ou le déformer. Un force est caractérisée par un vecteur lui même caractérisé par son intensité, sa direction et son sens. Unité : N (le Newton), 1N permet de déplacer une masse de 1kg par m/s2 • Intensité d'une force : c'est l'action plus ou moins grande avec laquelle elle agit (la force musculaire humaine est en rapport avec le nombre et l'épaisseur des faisceaux qui se contractent) • Bras de levier : c'est la distance (d) qui correspond à la perpendiculaire abaissée de l'axe de rotation sur la droite de direction de F (soit, la distance entre axe de rotation et droite support du vecteur force, comptée perpendiculairement à la direction de cette force). Unité : le m (mètre) Bras de levier d Bras de levier d=d'.sinα DÉFINITION ▫ Moment de force (MF) : C'est le produit de l'intensité de la force par son bras de levier. Il rend compte de "l'efficacité" de la force en rotation. Plus le bras de levier est long, plus la force nécessaire pour permettre une rotation sera faible. Le moment d'une force représente donc son aptitude à faire tourner un système mécanique autour d'un point donné (le signe dépend du sens de rotation positif initialement choisi). Une force dont la direction passe par l'axe de rotation n'engendre pas de rotation : son bras de leviers est nul donc son moment est nul. Unité : le Nm (Newton.mètre) MF=F.d car sin90°=1 MF=F.d ou MF=F.d'.sinα DÉFINITION Rappel trigonométrie : sinα = côté opposé/hypoténuse cosα = côté adjacent/hypoténuse tanα = sinα/cosα = côté opp/côté adj α cosα sinα 0° √4/2 =1 √0/2 =0 30° √3/2 45° √2/2 √1/2 =1/2 √2/2 avec √2=1.414 et √3=1.732 60° √1/2 =1/2 √3/2 90° √0/2 =0 √4/2 =1 Types de leviers TYPES DE LEVIERS Il existe 3 différents types de leviers : Description Levier Interappuis (ou levier du 1° genre) L'axe ou le point d'appui (A) se situe entre les points d'application des forces P et R Exemples physiques Exemples Exemples anatomiques mécaniques Avantages/ inconvénients Pour atteindre l'équilibre : l'intensité de P peut être égale à celle de R, si leurs bras de levier sont de mêmes longueurs TYPES DE LEVIERS Description Levier Interrésistant (ou levier du 2° genre) R se situe entre P et A Leviers rares dans le corps humain bien qu'ils favorisent la puissance musculaire Exemples physiques Exemples Exemples anatomiques mécaniques Avantages/ inconvénients Efficacité de P (++) en effet, P peut équilibrer R malgré une intensité moindre car son bras de levier est plus grand Amplitude du mouvement provoqué par P (-) car loin de l'axe, P n'engendre que peu de déplacement TYPES DE LEVIERS Description Levier Interpuissant (ou levier du 3° genre) P se situe entre R et A Ceux sont les leviers les plus nombreux (fréquents) dans l'appareil locomoteur. Exemples physiques Exemples Exemples anatomiques mécaniques Avantages/ inconvénients Efficacité de P (--) pour équilibrer R, P doit avoir une intensité supérieure à R car son bras de levier est plus petit Amplitude du mouvement provoqué par P (++) car près de l'axe, P engendre un plus grand déplacement de l'extrémité du segment Applications des leviers sur l'être humain APPLICATIONS DES LEVIERS SUR L'ÊTRE HUMAIN • Le corps humain est composé d’une multitude de leviers, chaque articulation en est un, le muscle joue le rôle de la force appliquée, l’articulation est le point d’appui, et la charge peut être un objet qu’on transporte, ou la masse de notre corps lui-même. APPLICATIONS DES LEVIERS SUR L'ÊTRE HUMAIN • Les muscles ne peuvent produire que des forces. Mais ce sont leurs moments qui rendent compte des rotations articulaires. Entre force et moment, il y a des bras de levier. • Le moment du Biceps par rapport au coude est M=F.d En général, d est relativement petit pour les muscles (disons 4 cm sur le schéma soit 0.04 m). Par conséquent les forces musculaires sont généralement importantes si l’on veut accélérer rapidement [1/0.04=25] APPLICATIONS DES LEVIERS SUR L'ÊTRE HUMAIN • Supposons un avant-bras de 2 kg et un bras de levier pour le poids de D=10 cm. Le moment du poids par rapport au coude est donc : M=2 x 9.8 x 0.1 = 1.96 N.m Ligne d’action du poids Supposons que le bras de levier du biceps soit d=4 cm. Ex : pour créer un moment de 1.96 Nm, il faudrait une force musculaire de F = 1.96/0.04 = 49 N C’est la force qu’il faut pour soulever 5 kg ! (Environ 49/9.8) APPLICATIONS DES LEVIERS SUR L'ÊTRE HUMAIN APPLICATIONS DES LEVIERS SUR L'ÊTRE HUMAIN • Exemple 1 : Force exercée par les extenseurs du cou pour tenir a tète penchée en écrivant ▫ Plan sagittal ▫ Articulation ouverte : celle qui relie la vertèbre atlas et los occipital de la tète ▫ Objet : la tète ▫ Charge : le poids P de la tète APPLICATIONS DES LEVIERS SUR L'ÊTRE HUMAIN Exemple 2 : force exercée par le quadriceps fémoral pour s’accroupir ▫ Augmentation de l’angle de flexion du genou • Le bras de levier de R augmente • Mais pas celui du muscle • Le muscle doit forcer d’avantage Définitions spécifiques a la biomécanique Définitions spécifiques a la biomécanique • Les forces : une force est une action qui est tentée de causer ou cause un mouvement ou un changement de mouvement. On distingue deux types de forces : ▫ interne = force musculaire ▫ externe = attraction terrestre • Donc la force est capable de déformer un corps, de créer ou de modifier un mouvement. • force interne action musculaire (contraction) • force externe contrainte (gravite, réaction …) • la force est représentée par un vecteur Définitions spécifiques a la biomécanique • Loi d’action / réaction : Pour chaque force agissant sur un corps, il existe une force égale de sens opposé et de même direction qui agit sur ce corps. Les facteurs qui influencent la force efficace Les facteurs qui influencent la force efficace Les forces résistantes s’opposent au mouvement. Les deux les plus courantes sont: • Frottement: Le frottement fait généralement référence à la friction entre un objet et une surface. Imaginez que vous poussez un objet sur un tapis. Vous ressentirez la résistance. Il sera toutefois beaucoup plus facile de pousser cet objet si vous êtes sur la glace, ce matériau offrant beaucoup moins de résistance. Les facteurs qui influencent la force efficace • Résistance de l’air: Sur Terre, on lutte continuellement contre la résistance de l’air. On s’en rend compte lorsqu’on fait une activité à l’extérieure, telle du vélo. Dans l’espace, par contre, il n’y a pas d’air. Par conséquent, rien ne peut ralentir le mouvement des corps célestes. • Les muscles • Equilibre statique Les muscles • Les différents types de muscles : Les muscles • Les muscles sont dotés de propriétés : Contractilité / Elasticité / Tonicité qui ne sont pas également réparties. • La forme du muscle (fusiforme / penné / segmenté / large) a un impact sur sa section physiologique et la force maximale qui peut générer. • Leur rôle est de créer le mouvement, pour cela ils interviennent sur les os et les articulations pour former des leviers. Il est possible de regrouper les muscles en 2 grandes catégories : ▫ Les muscles du déplacement ▫ Les muscles de la posture Les muscles Muscles du déplacement Muscles de la postures Forme Longs, fins, fusiformes (fibres et muscle ont la même direction, ce qui est favorable au déplacement) Courts, plats, compacts. Souvent pennés (fibreset direction du muscle n'ont pas la même direction ce qui favorise la puissance par rapport au déplacement) Lieux dans les extrémités, squelette distal, c'est à dire les membres Squelette proximal, tronc, gouttière vertébrale (fessiers, abdo) Typologie Travaillent dans des leviers Inter Puissants (les plus nombreux) Les leviers IP privilégient la vitesse et le déplacement à la force. Les fibres musculaires sont plutôt élastiques,peu toniques, fortement et rapidement contractile, mais fatigable Travaillent dans des leviers inter résistant ouinter appuis Les leviers IR privilégient la force à la vitesse et au déplacement. Les fibres sont généralement moins élastiques mais plus toniques. Elles présentent une grande résistance à la fatigue S'entrainen tpar Contractions dynamiques. Efforts maximal à vitesse maximale Efforts sous maximaux mais de longues durées, avec de nombreuses répétitions Cette différenciation n'est pas stricte ; certains muscles peuvent participer de ces 2 catégories ou, selon l'utilisation que l'on en fait, changer de statut . Les muscles • Par ailleurs, il peut être utile de différencier le rôle stabilisateur du rôle moteur d'un muscle, en fonction de son point fixe dans le mouvement. • Ainsi dans l'exemple cicontre, le Brachio-radial (old. huméro-styloradial) a un rôle : stabilisateur du complexe articulaire du coude qu'il comprime quand le point fixe est le bras • et un rôle moteur plus important quand le point fixe est l'avant-bras et la main. Rôle stabilisateur Rôle moteur Point fixe = Bras Point fixe = avant-Bras Les muscles ▫ Modélisation du muscle 1. Composante visqueuse : Transfert liquidien du muscle joue le rôle d'un amortisseur visqueux 2. Composante contractile Fibres musculaires contractiles génératrices de forces 3. Composante élastique passive Tissu conjonctif du corps musculaire Les muscles Centre de masse • Centre de masse = centre de gravité • Le corps est sans dimension (pas de longueur, de forme…) mais possède une masse ponctuelle • Les forces s’appliquent en ce point matériel • La biomécanique • Le CM est une propriété intrinsèque du corps (la posture étant figée) Chaque chaînon (càd segment) possède une forme, une masse , un moment d’inertie • Les forces s’appliquent en différents points du corps et aux articulations Le CM dépend de la posture (qui peut varier) Equilibre statique • Chaque partie/segment du corps possédant une masse est affecté par son propre poids. • L’effet mécanique des poids de chaque segment est équivalent à celui d’un poids résultant s’appliquant au CM du corps, considéré comme un point matériel contenant toute la masse du corps Equilibre statique • La réaction normale ▫ Cette force provient du contact entre le corps et son support, et de la réaction de ce dernier (principe d’action/réaction) ▫ La réaction normale est toujours perpendiculaire au support ! Alors que le poids est toujours vertical, la réaction normale ne l’est pas forcément Définition Définition • Anthropométrie : étude des particularités dimensionnelles et physiques du corps humain biomécanique, nous avons besoin des diverses informations pour étudier le corps en mouvement : • En • • • • • 🞄Dimensions (ex : longueurs des segments, taille) 🞄Masses des segments 🞄Position du centre de masse 🞄Moments d’inertie 🞄Mais aussi : insertion des muscles et • tendons, position des centres de rotation etc. Définition • Anthropométrie ▫ Les segments du corps humain ▫ Centre de masse ▫ Les os Définition • Anthropométrie : segments corporels De manière générale, le corps humain est décomposé en segments, supposés solides indéformables, et reliés entre eux par des articulations permettant aux segments de tourner les uns par rapport aux autres. Définition Le point proximal d’un segment est le repère anatomique (ex : articulation) qui est le plus proche du sommet du crâne • Le point distal d’un segment est le repère anatomique qui est le plus éloigné (c-à-d distant) du sommet du crâne. • Définition • Longueurs des segments corporels ▫ Table de Winter Définition • Masse (ou inertie) : grandeur physique qui caractérise la quantité de matière contenue dans un corps. Elle quantifie la résistance à la mise en translation d’un corps. • Unité : le kg • Ci-contre, données pour un individu moyen. • En pourcentage de la masse totale • de l’individu. • Les véritables valeurs changent évidemment d’un individu à l’autre ! Définition • Exemple : La masse de la jambe est 4,33% de la masse totale du corps. Si M=80 kg, la masse de la jambe peut-être évaluée à : 0.0433 x 80 = 3.464 kg • La masse d’une seule jambe est donnée… C’est pourquoi le total n’est pas égal à 100% de la masse de l’individu. Définition Formes d'équilibre Formes d'équilibre Conditions du maintien de la posture D’un point de vue mécanique, trois conditions doivent être réunies pour tenir une posture sur terre : 1. Reconnaître la verticale gravitaire (oreille interne) et, ainsi, la direction des forces exercées par l’attraction terrestre ; 2. Stabiliser le centre de gravité de l’ensemble du corps (appliqué au centre de masse) ou le maintenir placé au dessus de la base d’appui (à la verticale de la base d’appui) ; 3. Disposer d’un polygone de sustentation ou base d’appui (indépendamment de la disposition des segments corporels les uns par rapport aux autres). Formes d'équilibre • D’un point de vue physiologique, trois conditions doivent pouvoir être assurées : 1. Pouvoir reconnaître la verticale en rapport avec la fonction de l’oreille interne ; 2. Pouvoir stabiliser chaque segment à un instant donné (appui, forces de maintien) et composer la stabilité de l’ensemble (afférences et réafférences sensorielles multiples) ; 3. Disposer des appuis suffisamment stables et rigides pour contrôler (équilibrer) les forces en présence (forces intérieures et extérieures). Formes d'équilibre • Pour conserver l’équilibre, suivant les circonstances, la posture doit : 1. Organiser le placement des masses segmentaires pour que l’ensemble, représenté par le centre de gravité général (G) du corps, soit placé à la verticale de la zone d’appui ; 2. Le degré de stabilité de l’équilibre dépend notamment de la distance entre la verticale abaissée du G et les limites du polygone de sustentation ; ce qui impose de placer les appuis dans la direction et le sens prévisible d’un déséquilibre ; 3. S’adapter aux modifications de la posture avec deux possibilités : le déplacement d’un, voire de tous les segments corporels, modifiant la situation spatiale du G sans changer les appuis au sol, le changement des points d’appuis qui modifient le polygone de sustentation et sa figure géométrique. Formes d'équilibre • Pour comprendre l’équilibre de la posture debout, le corps, considéré dans son ensemble, est assimilé à un solide rigide. Dans ce cas, il n’est soumis qu’aux actions de la force gravitaire, appliquée au centre de gravité (CG) et de la réaction des appuis au sol, appliquée au centre des pressions (CP). Dans un tel cas, l’équilibre est obtenu lorsque le centre de gravité du corps se projette dans son polygone de sustentation. Formes d'équilibre Chaque segment possède un centre de gravité segmentaire, point d’équilibre du segment, auquel est appliqué son propre poids. Chaque surface d’appui supporte un ensemble de segments dont le centre de gravité ou barycentre (somme des CG segmentaires) est situé plus haut en équilibre instable. De ce fait, l’équilibre des segments corporels les uns sur les autres dépend de la situation du centre de gravité correspondant, par rapport à sa surface d’appui et des forces qui en contrôlent la position. Les forces internes sont nécessaires pour s’opposer aux forces gravitaires qui tendent à faire chuter les segments sus-jacents par rapport aux segments sous-jacents. En position debout, la tête est en équilibre sur le cou, l’ensemble tête et cou l’est sur la colonne thoracique, la colonne thoracique sur la colonne lombale (lombo-pelvienne) et, ensuite, la ceinture pelvienne et le tronc sont en équilibre sur les articulations coxo-fémorales, celles-ci le sont sur les genoux et l’ensemble du corps est en équilibre sur les chevilles et les pieds. Le maintien de l’équilibre du corps par rapport aux chevilles dans le plan sagittal est un exemple de la nécessité de l’action de forces internes pour ne pas chuter en avant Formes d'équilibre Le maintien de l’équilibre debout, lors du changement des positions segmentaires sans modification de la base d’appui, fait appel aux processus de translations. Dans ce cas, l’équilibration des forces en présence est assurée • par un déplacement segmentaire en sens opposé dans le plan horizontal. Habituellement, les masses thoracoscapulaire et abdomino-pelvienne s’équilibrent dans le plan sagittal. Ainsi, pour se pencher en avant, les épaules avancent, la ceinture pelvienne recule. Aux membres inférieurs, les hanches fléchissent, les genoux restent en rectitude et les segments jambiers alignés sur la cuisse placent ainsi les chevilles en extension (flexion plantaire) (figure 1.3). Le déplacement de la partie haute du corps vers l’avant et celui de sa partie basse vers l’arrière permettent de garder la projection du CG dans la base d’appui et ainsi de conserver l’équilibre et d’éviter la chute. Cette synergie, initiée volontairement pour se pencher en avant, correspond également à une stratégie d’équilibration en réaction à la bascule du plan d’appui au sol. Formes d'équilibre • Cette « loi » du maintien de l’équilibre de la position debout est aussi illustrée lors des changements d’appui dans le plan frontal. Par exemple, lors du passage de la position debout en appui sur les deux pieds à celle de l’appui sur un seul pied, la translation horizontale de la ligne de charge de l’ensemble du corps vers le pied d’appui est un préalable obligé. Il s’agit, dans ce cas, de translater la projection du CG sur la zone d’appui pour conserver l’équilibre. Lorsque cette translation ne peut être effectuée, il devient impossible de lever un pied sans perdre l’équilibre. Cette translation a aussi pour effet de libérer le pied préalablement en charge au sol pour qu’il puisse s’élever comme lors de l’initiation de la marche. Formes d'équilibre • Les forces internes au corps humain sont représentées par des forces actives et des forces passives. Les forces actives sont les forces musculaires contractiles et réactives (système nerveux) alors que les forces passives ne sont pas réactives mais résistantes à l’étirement et avec un comportement viscoélastique : ▫ Les forces actives sont en rapport avec la contraction musculaire et la formation de ponts actine myosine au sein de l’ultrastructure musculaire qu’est le sarcomère sous l’impulsion du système nerveux lorsqu’une unité motrice se contracte. Ces forces sont coûteuses en énergie (ATP) et sous contrôle du système nerveux central. Une posture maintenue de façon prolongée ne peut compter sur la seule force active au risque de fatiguer. La posture se doit d’être économe et d’utiliser des forces passives ; Formes d'équilibre Les forces passives proviennent de l’allongement du tissu conjonctif fibreux par une force extérieure. Celui-ci prend des formes diverses (en épaisseur, densité, forme et longueur) représentées par le squelette fibreux des structures musculaires et leurs tendons, les cloisons intra et intermusculaires ou fascias, les aponévroses de recouvrement (fascia), les structures articulaires capsulaires et ligamentaires. Ce sont des forces passives non coûteuses en énergie et résultant de la résistance opposée par les structures fibreuses à l’étirement. Ces forces passives sont d’autant plus importantes que la structure étirée s’allonge et qu’elle se rapproche de sa course externe. Une posture maintenue de façon prolongée dans le temps présente des inconvénients pour ces structures fibreuses qui sont exposées au risque de fluage lorsqu’elles sont soumises à des contraintes qui se prolongent dans le temps. D’autre part, la présence de fatigue musculaire rend l’équilibre postural moins stable. Formes d'équilibre • Avec le temps, l’ensemble des forces internes du maintien postural fatigue sous l’effet de la contrainte. Les structures actives s’épuisent et les structures passives se déforment. Ce qui impose de changer de position pour modifier finement les lignes d’appuis et les réactions des forces internes, actives et passives. Ces changements sont imperceptibles à l’œil nu mais peuvent être mis en évidence avec les outils de laboratoire (plateforme de force, analyse cinématique, électromyogramme). • L’inertie des segments corporels et de l’ensemble du corps représente un autre type de force passive qui n’intervient que lorsqu’il y a mouvement. • L’équation du mouvement de translation s’écrit F = mγ • L’équation du mouvement de rotation s’écrit ΣMt Fext = Iθ”. • L’inertie corporelle correspond à la masse du corps ou à celle des segments corporels pour les mouvements de translation et au moment d’inertie (I miri2) pour les mouvements de rotation. Suivant les circonstances et suivant le plan considéré (horizontal ou vertical), l’inertie corporelle ou l’inertie segmentaire est susceptible de s’opposer au mouvement ou au contraire d’en favoriser la dynamique. Rapport entre pesanteur et action musculaire Rapport entre pesanteur et action musculaire • Appui La force de la gravitation est une constante physique incontournable. Tous les corps, animés ou non, subissent cette attraction, quelque soit la position, verticale, assise ou allongée. L’immersion dans l’eau atténue cette force, selon le principe d’Archimède, et peut être utilisée dans la rééducation en piscine. Le centre de gravité du corps se situe dans le bassin, devant S2, au milieu d’une horizontale passant par le sommet des deux hanches (toit de l’acétabulum). Le maintien en équilibre dépend de la projection de l’aplomb du centre de gravité dans l’aire du polygone de sustentation, qui est étroit chez l’homme, dans la marche normale. I - La réaction neurologique à la force gravitaire est un redressement par activité réflexe des muscles extenseurs du Membre inférieur. La voie de ce réflexe élémentaire est la boucle gamma, de niveau médullaire et segmentaire, dont l’activité est modulée au cours de la marche, par les centres supérieurs. II - Dans le mouvement du Membre supérieur, l’appui proximal, qui est une nécessité anatomique, s’exerce au niveau inter - articulaire : à la racine du membre sur le tronc (épaule) et entre les segments de membre. De ce fait, dans le déroulement spatial du mouvement, toutes les articulations subissent une contrainte mécanique proportionnelle à l’effort (en charge par exemple). Rapport entre pesanteur et action musculaire • Mouvement : organisation temporo spatiale Pour atteindre leur finalité, les déplacements des segments de membres doivent être organisés dans l’espace et le temps. Cette régulation s’effectue dans les centres supérieurs : Cerveau, Tronc cérébral, Cervelet. Le tout est organisé (programmé) de façon à constituer des chaînes musculaires cinétiques (C.M.C.) efficaces et bien liées. Rapport entre pesanteur et action musculaire • Réglage de la tonicité Que le mouvement soit libre ou en charge, le tonus musculaire des agonistes et antagonistes est lui-même régulé par les centres sous - corticaux et le paléo - cervelet. La commande régulatrice est assurée par les voies motrices extra - pyramidales. A noter que, dans la flexion, l’étirement des antagonistes (extenseurs) n’est pas un phénomène passif (comme sur un élastique). Il existe une régulation neurologique de l’extenseur (asservissement de l’antagoniste) dont le tonus s’accorde au degré de flexion, équilibrant ainsi les forces mécaniques dans l’espace intra - articulaire. Cette tonicité active de l’antagoniste est très appréciable au cours du mouvement en charge. Rapport entre pesanteur et action musculaire • Réglage de l’équilibre Dans les différentes attitudes du mouvement, la régulation corrective de l’équilibre est assurée par les organes sensoriels vestibulaires et visuels ainsi que par les sensibilités proprioceptives conscientes et inconscientes. Définition Définition • la coordination est : « la capacité de l’organisme à réaliser un mouvement par l’action simultanée et harmonieuse du système nerveux et des muscles squelettiques concernés. ». • Communément, elle qualifie l'adresse, la dextérité avec laquelle nous effectuons une action motrice volontaire. C’est « l'ajustement spatio-temporel des contractions musculaires pour produire une action adaptée au but poursuivi ». Il s'agit pour la personne de faire intervenir les muscles appropries au moment opportun et avec la force adaptée. • On peut distinguer la coordination générale qui se manifeste dans la motricité quotidienne (et ce depuis la première enfance) de la coordination spécifique. Définition • La coordination matricielle fait référence à la coordination physique et motrice qui permet à l'individu de se déplacer, de manipuler des objets, de se déplacer et d'interagir avec ceux qui les entourent. • La coordination motrice est également liée à la capacité du cerveau à émettre des impulsions nerveuses capables de synchroniser et de coordonner les mouvements des muscles et des extrémités du corps, afin de permettre la réalisation de diverses activités. Définition • C'est-à-dire que la coordination motrice dépend également d'autres fonctions physiques et mentales importantes pour le fonctionnement du corps humain, telles que le système nerveux, le cerveau, la moelle épinière, le squelette et les muscles. • Par conséquent, la coordination motrice permet aux individus d'effectuer un grand nombre de mouvements qui nécessitent de la vitesse, du déplacement, de l'endurance et de la force. • En ce sens, il est important que les gens développent une bonne coordination motrice qui leur permet d'effectuer un grand nombre de tâches quotidiennes, d'activités privées et même d'exercices Définition Les périodes privilégiées du développement des facultés de coordination Le développement des facultés de coordination doit débuter très tôt dans l'enfance, puisque c'est avant 10 ans qu'on note l'acquisition d'une multitude d'habiletés motrices et gestuelles. • Avant 10 ans il faut stimuler l'enfant par un grand nombre d'exercices moteurs divers et variés pour qu'il capitalise un maximum de schémas de programmations motrices générales. • De 10 ans à la puberté, le geste et la précision s'affinant, la stimulation devra être effectuée par des apprentissages axés sur des habiletés fermées, c'est-à-dire comportant peu d'incertitudes, et en répétant les gestes dans des situations variées). C'est la période de l'orientation sportive mais dans une optique pluridisciplinaire. • Pendant la période pubertaire, les changements de taille et de poids modifient et perturbent la coordination. Il faut donc chercher à maintenir les acquis précédents et à spécialiser le jeune vers des techniques spécifiques. • Après cette période, les dimensions corporelles ayant atteint un équilibre et les qualités physiques telles que la force ayant augmentées, l'entraînement pourra devenir spécifique et tendre vers le perfectionnement. Définition La coordination générale et la coordination spécifique • La coordination générale correspond à toutes les actions psychomotrices non spécifiques, c'est-à-dire hors forme de production gestuelle destinée à réaliser un objectif précis et réglementé dans une discipline. L'apprentissage et l'entraînement doivent faire en sorte que le nombre de schémas de programmations motrices générales soit le plus élevé possible pour faciliter ensuite l'intégration de schémas spécifiques à une activité sportive. Des "copies" de programmes, déposés dans les couches profondes du système nerveux central, vont être enrichies et perfectionnées par de nouveaux enseignements et permettront de constituer les fondements de futurs mouvements coordonnés. La vitesse d'acquisition de nouvelles habiletés : l'acquisition d'un mouvement nouveau se basera sur le répertoire d'anciennes coordinations possédées par l’individu. Plus ce répertoire sera conséquent, plus rapide sera l'acquisition d'un nouveau mouvement et plus le temps à consacrer aux autres secteurs sera important. Définition Les facteurs influents de la coordination Les facteurs d'exécution et de régulation intervenant dans la coordination motrice sont liés aux qualités psychomotrices et physiques. • Les qualités psychomotrices : ▫ Il s'agit des qualités sur lesquelles l'apprentissage moteur va intervenir. Il vise la forme de production gestuelle précise et intentionnelle à partir d'une boucle "action retour d'informations - rétroaction" ou feedback. Dans le domaine sportif on peut classer l'ensemble des procédés et des méthodes d'apprentissage dans la technique. En s'appuyant sur la boucle rétroactive l'apprenant va : Analyser un objectif désiré, un modèle d'actions, et le résultat de ces actions ; Affiner le modèle de référence pour produire les actions exigées destinées à accomplir l'objectif désiré. Définition ▫ La production gestuelle va être dépendante des conditions suivantes : Les conditions d'orientation : elles permettent d'adapter son propre comportement moteur aux modifications spatiales environnantes ; Les conditions de différentiation : elles permettent de nuancer et d'adapter des forces de mouvement sur une partie de la musculature alors que d'autres parties sont aussi en mouvements ; Les conditions d'équilibre : elles permettent a un corps de maintenir une position ou d'y revenir s'il en est écarté ; Les conditions de rythme : elles permettent de réaliser un mouvement cadencé de façon dynamique ; Les conditions de réaction : permettent l'analyse d'une situation et de la mise en œuvre d'une réponse adaptée dans un très bref délai. • On peut ajouter les conditions de réajustement qui permettent de transformer l’action motrice en cours pour s’adapter à une situation nouvelle ou la continuer sous une forme nouvelle. Elles nécessitent de développer les capacités de réaction et d’anticipation. Définition • Les qualités physiques • Il s'agit des qualités faisant intervenir les fonctions cardio-respiratoires et musculaires. ▫ La vitesse et la force : plus particulièrement la vitesse gestuelle et la capacité de coordination intermusculaire (couple agoniste - antagoniste). Les facteurs neuromusculaires permettent à l'agoniste de produire la plus grande vitesse possible alors que l'antagoniste se relâche. ▫ La souplesse : l'absence d'un freinage occasionné par une résistance parasite au contrôle d'un mouvement permet une réalisation avec une grande amplitude articulaire. ▫ L'endurance : elle permet de pouvoir répéter une action motrice avec maîtrise et fiabilité. Définition • Les méthodes de développement de la coordination • Les qualités de coordination ne peuvent être développées ou améliorées que par la répétition d'exercices nécessitant une grande contribution coordinative. • Des exercices nouveaux, plus ou moins difficiles, demandant une adaptation de réalisation ; • Des situations motrices simples connues amplifiées en difficulté ; • Des exercices diminuant le temps d'exécution des actions ; • Des situations modifiant les contraintes externes à l'action. Définition L'orientation de développement par les qualités psychomotrices • Répétition des actions motrices en modifiant les contraintes temporelles : ▫ Augmentation du rythme d'exécution des actions ; ▫ Diminution du temps d'apparition des signaux déclencheurs de la réaction. • Répétitions d'actions motrices en modifiant les contraintes externes à celles-ci : ▫ Contraintes d'orientation spatiale par modification des repères associés à la perception (distances, dimensions de zones de jeu), réalisation de gestes connus dans des positions différentes, modification de la taille des cibles ; ▫ Contraintes d'équilibre : réalisation de gestes connus dans des positions en déséquilibre ; ▫ Contraintes de variation de nature d'opposition : modification de la charge (allègement ou alourdissement), modification de la complexité (actions favorisantes ou entravantes). • Complexification des réalisations d'actions : ▫ Réalisation de plusieurs actions motrices maîtrisées de façon simultanées (différentiation) ; ▫ Exécution d'actions avec les membres opposés à ceux utilisés habituellement (latéralisation). Définition L'orientation de développement par les qualités physiques • Développement de la force : Les adaptations neuromusculaires spécifiques permettant la coordination intermusculaire, et plus particulièrement celle du couple agoniste - antagoniste, seront réalisées grâce à des mouvements avec charges lourdes suivis de mouvements spécifiques. Toujours en rapport avec la force et la contraction musculaire, dans le but de complexifier ou de faciliter les exercices, une variation de la charge opposée (alourdissement ou allègement) sera proposée pour favoriser ou entraver le mouvement. La variation doit rester dans des proportions raisonnables (5-10%) pour ne pas dégrader le geste et l'exécution doit être réalisée à vitesse maximale. Définition • Développement de la vitesse : L'augmentation de la vitesse d'exécution d'une action est positive pour l'amélioration de la coordination. Il est possible de jouer sur la vitesse gestuelle, c'est-à-dire diminuer le temps accordé à l'exécution de la tâche, où sur la fréquence gestuelle en répétant la tâche le plus grand nombre de fois possible dans un laps de temps défini. Développement de la souplesse : les deux critères permettant d'améliorer la coordination en ce qui concerne la souplesse sont l'amplitude articulaire et le relâchement de l'antagoniste. Le développement passera donc par toutes les formes d'exercices passifs ou actifs, dynamiques ou statiques, généraux ou spécifiques. Définition • Développement de l' endurance : Le développement général de l'endurance permet d'influencer positivement la coordination en permettant un meilleur taux de reproduction du geste efficace. L'automatisation des gestes est aussi une voie d'économie énergétique car réaliser un geste sans contrôle de la volonté est plus économique que dans le cas contraire. La méthode adaptée pour le développement de l'automatisation des gestes est la répétition. Reflexes Reflexes • Etude des Réflexes : I. Réflexes ostéo-tendineux ( ROT): réflexe monosynaptique , donc ont valeur localisatrice pour métamère médullaire concerné, rechercher chez patient relâché / percussion d’un tendon à l’aide marteau à réflexe, réponse : contraction du muscle correspondant, cette réponse sera analysée dans son amplitude , la symétrie est la règle chez un sujet normal. Reflexes 1. 1. 2. 3. 4. Aux MS : R tricipital : avant-bras en semi-flexion, maintenu par l’examinateur , percussion du tendon du triceps brachial au-dessus de l’olécrane , réponse : contraction du triceps et extension du coude , niveau de l’arc réflexe : C7, nerf radial . R bicipital: avant-bras en semi-flexion et supination , percussion du pouce placé sur le tendon bu biceps brachial→ contraction biceps et flexion du coude ( C5, nerf musculo-cutané) R stylo-radial: avant-bras en semi-flexion et position intermédiaire entre pronation et supination, percussion du bord externe du radius peu au- dessus styloïde radiale→ contraction brachio-radial et flexion du coude ( C6, nerf radial) . R cubito-pronateur :avant-bras en semi-flexion et en légère supination, percussion de la styloïde ulnaire → pronation avant-bras ( C8, nerf ulnaire) . Reflexes 2. 1. 2. Aux MI: R rotulien: percussion tendon rotulien patient assis jambes pendantes ou couché jambe semi-fléchie soutenue par examinateur → contraction du quadriceps et extension du genou ( L4,nerf fémoral). R achilléen: percussion tendon d’Achille → contraction triceps sural et flexion plantaire du pied ( S1). Reflexes • ROT : présents et normaux ou vifs ou abolis. • Abolition ROT: aréflexie, n’a de valeur que si R idiomusculaire est conservé →atteinte du SNP « polymorphisme mononucléotidique » (Différence génétique entre individus d'une même population, correspondant à la variation d'une seule base dans une séquence nucléotidique déterminée), atteinte brutale SNC : système nerveux central ( médullaire ou cérébrale), à la phase de début. ▫ Exagération ROT: vifs: amplitude augmentée. polycinétiques: plusieurs réponses pour 1 stimulation. diffusés: ou extension zone réflexogène : réponse réflexe est obtenue même en stimulant plus loin que la zone réflexogène habituelle. Reflexes • ROT sont exagérés dans ∑d pyramidal (support de la motricité volontaire) : ▫ Vivacité isolée : chez sujet neurotonique ( tendu, anxieux) • Cotation des Réflexes 4+: très vifs, polycinétiques (avec clonus) 3+: plus vifs que la normale mais pas forcément anormaux. 2+: moyens, normaux 1+: diminués, à la limite inférieur de la normale 0: abolis ( pas de réponse) • Signes accompagnateurs affirmant ↗ROT: ▫ Clonus: série de contraction rythmique d’un muscle, provoquée / étirement du tendon , clonus du pied en fléchissant brusquement pied sur la jambe, clonus de la rotule : en repoussant brusquement la rotule vers le bas . Reflexes II. Reflexes proprioceptifs: • Manœuvre d’Hoffmann: l’examinateur tient entre son pouce et l’index , la 1° phalange de l’index et majeur du patient auquel il imprime une brusque flexion→ flexion des doigts et flexionabduction du pouce. • Manœuvre de Rossolimo: percussion la face plantaire au niveau de la région métatarso-phalagienne →flexion plantaire des orteils. • Réflexe pendulaire : pour reflexe rotulien et tricipital → réponse réflexe est une série d’oscillations pendulaires de la jambe ou avantbras. Reflexes III. Etude de la coordination motrice : • Coordination des mouvements est sous dépendance du cervelet et les voies de la sensibilité proprioceptive, étudiée les mouvements finalisés exécutés les yeux fermés puis ouverts. ▫ Aux MS: Epreuve doigt-nez : malade tient MS étendu en abduction , on lui demande de toucher rapidement le bout de son nez avec l’extrémité de l’index « Manœuvre des marionnettes » ▫ Aux MI: Epreuve talon-genou-cheville: malade en décubitus dorsal, on lui demande de porter le talon controlatéral, de descendre jusqu’à la cheville en suivant la crête du tibia et de remonter Reflexes • Troubles : traduisent l’atteinte du cervelet : Hypermétrie ou dysmétrie: trouble de la coordination dans l’espace , mouvement dépasse son but ou est instable sur le but . Adiadococinésie: difficulté ou impossibilité à effectuer rapidement des mouvements alternatifs (à la manœuvre des marionnettes). Dyschronomètrie: retard à l’initiation et à l’ arrêt du mouvement, par ex: épreuve doigt-nez exécutée simultanément par les 2 index. Reflexes Reflexes Reflexes Reflexes Sommaire I. Généralités : I. II. Définition Les lois physiques appliquées en biomécanique II. Lois des leviers I. II. III. Définition Types de leviers Applications des leviers sur l'être humain III. Lois de résistance de force I. II. IV. Loi de l'équilibre segmentaire Définitions spécifiques a la biomécanique Les facteurs qui influencent la force efficace I. II. III. V. Définition Formes d'équilibre Rapport entre pesanteur et action musculaire La coordination I. II. III. Définition Reflexes Rôles des niveaux supérieurs sur la coordination CINÉMATIQUE • http://calamar.univag.fr/uag/staps/cours/anat/new/biom.htm#mvt • chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html? pdfurl=https%3A%2F%2Forbi.uliege.be%2Fbitstream%2F22 68%2F178030%2F1%2FPrincipes%2520biom%25C3%25A9c aniques%2520pour%2520le%2520sport%2520%2528cours% 2520ADEPS%2529.pdf&clen=2291407 • https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/kine-osteo/postureet-equilibre-deux-notions-differentes