1

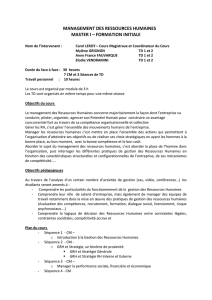

INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT ET

DE TECHNOLOGIE-St Salomon

Autorisation N° 010/MESRS/CAB/DC/SGM/DPP/DGES/DEPES/SA

N° IFU : 3202113332263

En face du marché Godomey-hwlacomey, Abomey-Calavi, République du Bénin

Master in Business Administration 2

********

COURS DE

SUIVI &EVALUATION DES

PROJETS

********

Chargé du Cours : Appollinaire Yaovi HOUESSOU

2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cours animé par Appollinaire Yaovi HOUESSOU, spécialiste en MP et en GRH, Docteur en Sociologie

de Développement. Tél : 97 77 72 60. Email : [email protected]

I. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue du cours, l’auditeur doit :

Comprendre ce que sont le suivi et l’évaluation dans le cycle de vie du projet

Pouvoir établir les complémentarités et les différences entre le suivi et

l’évaluation

Pouvoir mettre en œuvre une démarche de suivi- évaluation.

II. METHODE PEDAGOGIQUE

- Cours magistral ;

- Etudes de cas

-Durée du cours : 20 heures

III. CONTENU DU COURS

CHAPITRE 1 : LE SUIVI DANS LE CYCLE DE PROJET

A.- Définition du Suivi

B.- Rôles du suivi

C.- Caractéristiques

D.- Utilité du suivi

CHAPITRE 2 : L’EVALUATION DANS LE CYCLE DU PROJET

A.- Définition

B.- Les différents types d’évaluation

C.- L’objet de l’évaluation

CHAPITRE 3 : ELABORATION D’UN SYSTEME DE SUIVI EVALUATION

A.- Le suivi et l’évaluation : complémentarités et différences

B.- Définition du système de suivi-évaluation

C.- Les différentes étapes de l’élaboration d’un système de suivi-évaluation

D.- La démarche de l’évaluation

E.- Les fonctions de l’évaluation

F.- Les étapes d’une évaluation

F.1. Avant l’évaluation

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cours animé par Appollinaire Yaovi HOUESSOU, spécialiste en MP et en GRH, Docteur en Sociologie

de Développement. Tél : 97 77 72 60. Email : [email protected]

F.2. Pendant la réalisation de l’évaluation

F.3 La structuration d’un système de suivi-évaluation

F.4 Le processus d'évaluation de projet

F.5 Caractéristiques et contenu du rapport d'évaluation

CHAPITRE 4 : CONSTRUIRE UNE DEMARCHE DE SUIVI-EVALUATION : LES

DISPOSITIFS ET LES OUTILS DE SUIVI-EVALUATION

A) Les dispositifs du Suivi-évaluation

B) Les outils de suivi-évaluation

C) Les indicateurs de Suivi-évaluation

D) Le Cadre Logique comme outil de suivi-évaluation

Annexe : Terminologie de Suivi Evaluation

4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cours animé par Appollinaire Yaovi HOUESSOU, spécialiste en MP et en GRH, Docteur en Sociologie

de Développement. Tél : 97 77 72 60. Email : [email protected]

INTRODUCTION

Le suivi-évaluation est une activité importante de la gestion de projet en ce sens qu’il

permet de mesurer les résultats et les effets et cela est hautement souhaitable tant

pour les partenaires, les bénéficiaires que pour les techniciens chargé de la gestion

quotidienne du projet. C’est la raison pour laquelle on n’accordera jamais trop

d’importance au suivi-évaluation.

Compte tenu des moyens et ressources toujours limités pour réaliser un

projet, l’accent est en effet de plus en plus mis sur le suivi et l’évaluation afin de

garantir autant que possible l’atteinte des objectifs du projet en termes de résultats et

effets et d’impact tant par les responsables du projet, les bénéficiaires que par les

financeurs institutionnels. D’où le regain d’importance pour le suivi et l’évaluation

dans la gestion des projets. Ces dernières années même, certains partenaires ont

mis à l’honneur la gestion de projet axée sur les résultats (GAR) qui est une façon on

ne peut plus claire de souligner le résultat comme étant la raison d’être du projet.

CHAPITRE 1 :

LE SUIVI DANS LE CYCLE DE PROJET

A.- Définition du Suivi

Le suivi est une collecte et une analyse régulière d’informations dans le but de

faciliter en temps utile la prise de décision, d’assurer la transparence et de servir de

base à l’évaluation et à la capitalisation de l’expérience.

C’est une fonction permanente qui utilise la collecte méthodique de données afin de

fournir aux responsables et aux acteurs à la base d’un projet en cours d’exécution,

des indications sur l’état d’avancement et la progression vers les objectifs retenus.

Le suivi fournit les données nécessaires par des mécanismes formels, c’est-à-dire le

relevé d’indicateurs sélectionnés et la collecte de données sur des critères de

performance, ou informels c’est-à-dire le recueil et l’échange d’impressions tirées

d’entretiens avec les acteurs et d’observations sur le terrain. Le suivi est centré sur le

recueil régulier d’informations et la vérification à intervalles rapprochés des progrès

réalisés sur le court terme, complétés par l’analyse des implications de ces progrès.

Dans la pratique, le suivi et l’évaluation se recoupent dans un processus méthodique

de réflexion et de capitalisation participative. Par exemple, si un suivi régulier révèle

que les choses ne se déroulent pas comme prévu, il est possible d’entreprendre une

évaluation plus approfondie de tel ou tel aspect pour en comprendre les raisons et

déterminer les actions à entreprendre.

5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cours animé par Appollinaire Yaovi HOUESSOU, spécialiste en MP et en GRH, Docteur en Sociologie

de Développement. Tél : 97 77 72 60. Email : [email protected]

Lors de la mise en œuvre d’une action ou d’un projet, le suivi :

- est une activité systématique (quotidienne, hebdomadaire, …) ;

- compare l’évolution du projet aux prévisions afin d’identifier des mesures

correctives nécessaires ;

- intervient à tous les niveaux de la mise en œuvre (administrative, financière ou

opérationnelle) ;

- utilise les rapports formels et des communications informelles (causeries…) ;

- met l’accent sur les ressources, activités, résultats et différents sujets de suivi.

B.- Rôles du suivi

Dans le cadre de la conduite de projet, le suivi est un instrument :

- de contrôle : il induit la possibilité d’un pilotage attentif dans la mesure où il

s’attache à vérifier que les données recueillies correspondent aux prévisions ;

- de gestion avisée : les informations recueillies et traitées doivent stimuler

l’analyse des acteurs impliqués dans l’action. Le suivi permet de prendre des

mesures pratiques, d’apporter des corrections à la mise en œuvre d’une action et

des réajustements ;

- de veille permanente pour détecter les anomalies éventuelles qui surviendraient

par rapport aux prévisions du projet afin de réagir de manière appropriée ;

- de préparation des temps d’évaluation qui interviendront aux stades

importants de mise en œuvre d’un projet ou la fin de celui-ci, et il en facilitera

l’approbation, la mesure des effets et l’impact.

C.- Caractéristiques

Le suivi doit être un dispositif :

Léger : il ne doit pas exiger ni beaucoup de temps, ni beaucoup d’argent ;

Ciblé : déterminer clairement les informations qu’il faut connaître et suivre et choisir

quelques indicateurs pour les exprimer ;

Concerté : il faut le plus grand nombre d’acteurs participent au suivi et le

comprennent.

Il faut combiner le quantitatif et le qualitatif, les informations quantitatives et

qualitatives se complétant.

D.- Utilité du suivi

Le suivi sert à adapter le projet circonstances évolutives de son environnement :

En repérant les anomalies en cours d’exécution. Le suivi est alors un moyen

de contrôle des réalisations par rapport aux prévisions ;

En apportant les corrections à la gestion de l’action et des réajustements

techniques nécessaires.

Le suivi : une démarche à prendre en compte tout au long du projet

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

1

/

36

100%