Telechargé par

selemhagroupe2212

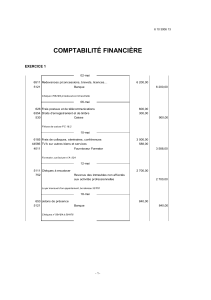

Comptabilité, Finance, Gestion : Exercices Pratiques et Corrigés

publicité