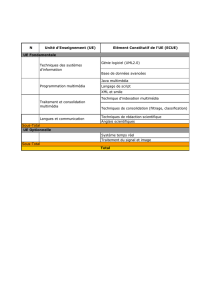

Cours Economie et gestion d'entreprise Deuxième année Ingénieurs Informatique et multimédia

1

Economie et Gestion d'entreprise

Cours Economie et gestion d'entreprise Deuxième année Ingénieurs Informatique et multimédia

2

Université Manouba

Institut Supérieur des Arts Multimédias

Support de Cours

Economie et Gestion d'entreprise

2

ème

Année du cycle ingénieur Informatique Multimédias

Elaboré par:

Dr Sahlaoui Morsy

Cours Economie et gestion d'entreprise Deuxième année Ingénieurs Informatique et multimédia

3

Partie I: Introduction à l'économie

Introduction:

Les sciences économiques sont des sciences sociales qui se penchent sur le comportement

humain dans les domaines la production de biens et la prestation de services et de la

consommation. Elles visent à découvrir l'utilisation la plus efficace des ressources productives

dans le but d'atteindre la satisfaction maximum des désirs et des besoins matériels des

hommes dans le cadre général où les ressources de tout à chacun sont rares.

Cours Economie et gestion d'entreprise Deuxième année Ingénieurs Informatique et multimédia

4

Chapitre I: Introduction à l'économie

Section I: Définition des concepts fondamentaux en économie:

1. Définition de l'économie:

Le terme «économie» trouve son origine dans le mot grec signifiant «celui qui tient la

maison». L’économie est fréquemment liée à l'étude des comportements humains, cherchant à

utiliser au mieux des ressources rares pour satisfaire des besoins multiples et illimités.

L’économie, c’est l’étude de la manière dont la société gère ses ressources rares (Mankiw

2004).

Toutefois, il n’y a pas d’unanimité sur la définition de la science économique. Dans une

perspective large l'économie peut être définie, comme l’étude de l’ensemble des

comportements liés à la production et à la consommation des biens et des services.

2. Informations préliminaires à l'économie:

- Les sciences économiques ou l'économie en général, étudie

• Les choix et les orientations des différents agents économiques (individus, ménages,

firmes, Etat) pour la satisfaction de leurs objectifs (ex : besoin/désir de

consommation, objectif de profit,…).

• La nature des choix déterminent l’utilisation des ressources disponibles d’un agent

(budget disponible, temps disponible,…) ou de l'entreprise (ressources naturelles,

main d’œuvre,…).

- Le terme économie peut aussi désigner une situation économique donnée, en d'autres termes

un ensemble d'activités d’une collectivité humaine (pays, entreprise, zone économique...) en

termes de production et de consommation (par ex, l’économie tunisienne, l’économie

mondiale,...).

- Un constat primordial : les ressources sont rares pour chaque intervenant, c-a-d elles ne

permettent pas de satisfaire les besoins. Ainsi, tout choix suppose pour un agent un arbitrage

entre différentes possibilités d’affectation de ses ressources selon les priorités.

- Les choix d’un agent sont influencées par des incitations (ex : si le prix d’un dvd augmente,

alors l’incitation à en acheter diminue).

- Pour choisir entre différentes possibilités, l’agent a besoin d’informations sur ces possibilités

(ex : il a besoin d’infos sur la qualité et le prix des produits)

Cours Economie et gestion d'entreprise Deuxième année Ingénieurs Informatique et multimédia

5

- Les agents ayant des ressources différentes, ils peuvent augmenter la gamme de leurs choix

possibles via l’échange (ex : un travailleur échange son temps contre un revenu qui lui

permettra d’acheter des biens et services (BS) qu’il ne peut produire lui-même).

- Les échanges se font sur des marchés: Marché des BS, marché financier, marché de l'emploi.

- l’ensemble des choix réalisés par les agents et leur interaction déterminent la répartition des

ressources entre eux. Ex : les choix d’études et professionnels, déterminent les niveaux et la

distribution des salaires.

Section II: Les marchés

1. Les acteurs de la vie économique et leurs fonctions:

On distingue 5 agents économiques qui ont chacun une fonction économique principale :

Agent économique Fonction / Définition

-Les ménages: C'est l'ensemble des personnes qui vivent

ensemble dans un même logement. Ils

consomment des biens et des services

-Les entreprises: Elles produisent des biens et des services

(marchands)

-Les institutions financières: (les banques,

organismes de crédits)

Elles collectent et font fructifier l’épargne1 des

autres agents économiques.

Elles prêtent de l’argent aux autres agents afin

de : - consommer plus (pour les ménages) -

financer des investissements pour qu’elles se

développent (pour les entreprises)

-Les administrations: (L’état) Elles rendent des services non payants (ou

presque) à la collectivité

-Le reste du monde : Cette expression désigne tous les agents

économiques situés hors de France importent /

exportent des biens, des services ou des

capitaux.

2. Qu'est ce qu'un marché?

Un marché : est le lieu où se produisent des échanges (ex : foires, marchés de village, bourse,

grandes surfaces)

- La monnaie: est l’intermédiaire financier habituel dans les échanges (par opposition au troc)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%