This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached

copy is furnished to the author for internal non-commercial research

and education use, including for instruction at the author's

institution and sharing with colleagues.

Other uses, including reproduction and distribution, or selling or

licensing copies, or posting to personal, institutional or third party

websites are prohibited.

In most cases authors are permitted to post their version of the

article (e.g. in Word or Tex form) to their personal website or

institutional repository. Authors requiring further information

regarding Elsevier's archiving and manuscript policies are

encouraged to visit:

http://www.elsevier.com/authorsrights

© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

http://dx.doi.org/10.1016/j.sger.2016.11.007 SOiNS GÉRONTOLOGIE - no123 - janvier/février 2017

32

Les addictions chez les personnes âgées

dossier

Vieillesse et tabac

Fumer n’est plus à la mode. Si, il y a cinquante

ans, dans la jeunesse des aînés d’aujourd’hui,

l’image du fumeur était valorisée, l’inverse prédo-

mine aujourd’hui. Il suffi t de repenser aux modes

de présentation des présidents de la République

française depuis un siècle pour résumer cela.

Alors que dans l’après Seconde Guerre mondiale,

la virilité, l’affi rmation de l’homme puis la libéra-

tion et l’émancipation de la femme se sont cristal-

lisés dans l’image du fumeur ou de la fumeuse, le

fumeur est devenu au fi l des décennies un dépen-

dant, un “addicté”, voire un paria de nos jours.

Ilen est de même pour les personnes âgées, dont

les représentations en train de fumer se font de

plus en plus rares, virant à l’ironie en suggérant

une supposée vigueur maintenue ou un signe

(erroné) de jeunesse conservée. Lespersonnes

âgées fument-elles encore? Du tabac essentiel-

lement, mais que devient la place du cannabis,

dont le vieillissement des baby-boomers a fait

annoncer l’explosion de l’usage parmi les aînés?

Lesdangers du tabac sont-ils toujours nécessaires

à prendre en compte? Vaut-il toujours la peine

d’arrêter de fumer quand on est vieux, alors que

la mort s’approche?

FUMER AU GRAND ÂGE

Si dans les années 1950, 69% des hommes et

6% des femmes entre 60 et 75ans fumaient, ils

n’étaient respectivement plus que 19% mais 9%

en 2001. En 2010, on comptait 10% des hommes

et 6% des femmes fumant régulièrement dans les

mêmes tranches d’âges (et respectivement 5% et

4% de 75 à 85ans).

z

Au fil des décennies de la vie, la part des

fumeurs décroît régulièrement,

chez les

hommes et chez les femmes, après 30ans[1].

Dans le même temps, les aînés fument de

moins en moins depuis le milieu du XXesiècle.

Cependant, les fumeurs âgés ne disparaissent

pas, même si la réduction spontanée ou l’arrêt du

tabagisme avec l’avancée en âge, comme des auto-

guérisons, écartent cette question des priorités de

santé publique[2], comme toutes les addictions

du sujet âgé.

Plus de trois quarts des aînés fumeurs ont

commencé à fumer avant l’âge de 25ans[3],

lorsque le tabac et son usage était valorisé à bien

des égards. Mais il existe aussi des fumeurs âgés

tardifs qui ont commencé en raison de la surve-

nue d’événements négatifs et stressants (deuil,

isolement social, rupture conjugale, retraite, par

exemple)[4].

z

La prise en compte des impacts négatifs

du tabagisme a transformé la place du tabac

dans notre société.

Le tabagisme est une des

principales causes de décès des aînés, et les dom-

mages dus au tabac persistent quel que soit l’âge:

diminution du goût et de l’odorat, sans oublier

la pathologie cancéreuse et cardio-pulmonaire

induite[3]. Malgré cela, les motifs de poursuite

et de maintien du tabagisme chez les sujets âgés

demeurent, entre raisons positives (habitude,

stratégie soignante

z Les aînés d’aujourd’hui ont vu s’inverser l’image du fumeur depuis un demi-siècle, passant de

la valorisation à l’opprobre z Le tabagisme, même s’il décline avec l’âge, ne disparaît pas dans la

vieillesse z Les risques et les dommages du tabac existent à tout âge, même avancé z D’une question

individuelle, le choix de fumer devient un problème collectif en Ehpad z Le sevrage tabagique amène

toujours des bénéfi ces, même après 80ans.

© 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

© 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved

Old age and smoking. Elderly people today have seen a radical change in the image of smokers

over the last half century. While once it was approved, it is now demonised. Although smoking declines

with age, there are still many elderly smokers. The risks and harm of smoking remain, even in old age.

An individual choice to start with, smoking becomes a collective issue in a nursing home. Stopping

smoking always brings benefi ts, even after the age of 80.

PASCAL MENECIERa,b,*

Médecin addictologue, gériatre,

docteur en psychologie

ALBA MOSCATOc

Psychologue clinicienne,

docteur en psychologie

LYDIA FERNANDEZb

Professeur en psychologie

de la santé et du vieillissement

aCentre hospitalier de Mâcon,

boulevard Louis-Escande,

71018Mâcon cedex, France

bInstitut de psychologie,

Université Lyon 2,

5 avenue Pierre-Mendès-

France, Campus Porte des

Alpes, 69500 Bron, France

cLaboratoire de

psychopathologie et processus

de santé, Institut universitaire

Paris Descartes – Sorbonne

Paris-Cité, 71avenue Édouard-

Vaillant, 92774Boulogne-

Billancourt cedex, France.

*Auteur correspondant.

Adresse e-mail :

(P. Menecier).

Mots clés – santé; sevrage; société; sujet âgé; tabagisme

Keywords – elderly person; health; smoking; society; withdrawal

Author's Personal Copy

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no123 - janvier/février 2017 33

Les addictions chez les personnes âgées

dossier

recherche de plaisir, de relaxation, réduction des

tensions, recherche d’excitation…) et motiva-

tions négatives (dépendance et passivité, inassou-

vissement des besoins, isolement, quête d’image

de soi positive…)[3].

z

Quant au cannabis, apanage des jeunes

adultes d’aujourd’hui, dont plus de la moitié

a déjà expérimenté le produit,

les aînés n’en

consomment qu’assez exceptionnellement.

La littérature rapporte quelques observations

anecdotiques, à l’image des descriptions du

mésusage d’alcool de sujets âgés, il y a trois ou

quatre décennies. Si un accroissement de la

fréquence de consommation du cannabis la

vie durant a été objectivé en milieu urbain en

Angleterre dans les premières années de la

vieillesse[5], parmi les aînés rencontrés en géron-

tologie comme dans les établissements d’héberge-

ment pour personne âgée dépendante (Ehpad),

la réalité de ces situations demeure ponctuelle.

Il semble exister un désintérêt des plus de 60ans

pour le cannabis[6]. Seul l’avenir dira si cette

question prend de l’ampleur dans la vieillesse,

sans pouvoir en préciser a priori ni le délai ni

l’importance.

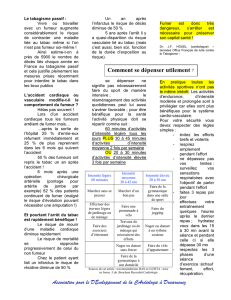

LES BIENFAITS DU SEVRAGE TABAGIQUE

Même si la majorité des fumeurs s’arrête

seuls, sans intervention de professionnels de

santé, d’autres ont besoin d’aide et de soutien.

Ilconvient avant tout d’éviter toute attitude

d’âgisme envers les fumeurs, en envisageant

l’âge à partir duquel il ne vaudrait plus la peine

de s’arrêter de fumer…

z

En effet ,le sevrage tabagique est bénéfi que

à tout âge

[7]. Il accroît l’espérance de vie, après

60ans comme après 80ans[7]. Surtout, il est

bénéfi que en prévention secondaire des affec-

tions cardio-vasculaires, tout comme il améliore

la qualité de vie, dans la vieillesse[8]. Il n’existe

pas plus de difficultés à arrêter la consomma-

tion de tabac chez les aînés que chez des adultes

plus jeunes [7], et il y a même plus de chances

de réussite du sevrage tabagique après 60 ans

qu’avant[9].

z

Par ailleurs, les moyens pharmacologiques

d’aide au sevrage tabagique

n’ont pas de spécifi -

cités gériatriques, pour les substituts nicotiniques,

qui gardent toute leur place[4]. Quant aux autres

médicaments, bupropion à demi- posologie

(Zyban®) ou varénicline (Champix®), ils ont une

place restreinte en raison de précautions d’em-

ploi majorées.

z

Quant à la cigarette électronique,

avec toutes

ses incertitudes d’emploi ou de rapport bénéfi ce-

risque, très peu d’éléments à son sujet concer-

nent les aînés. Il semble rationnellement possible

de retenir que son emploi est préférable au fait

de fumer du tabac (en termes de réduction des

risques et des dommages encourus), même si

l’idéal reste l’objectif d’arrêter de fumer comme

de vapoter.

DÉMARCHES DE SOIN

NON MÉDICAMENTEUSES

Certaines études soulignent qu’un nombre non

négligeable de personnes de plus de 65ans qui

fument, souhaite renoncer à la cigarette[10] mais

contrairement aux jeunes, ils sont moins suscep-

tibles d’être aidés par des professionnels de santé

pour renoncer au tabac[11].

z

En association aux offres médicamenteuses,

les soutiens thérapeutiques ont toute leur

place.

De la simple relation d’aide aux soutiens

psychologiques par des médias (relaxation théra-

peutique, art-thérapie, photo-langage) ne man-

quent pas d’intérêts auprès de cette population

et paradoxalement sont peu proposés. Les psy-

chothérapies peuvent être également effi cientes

(thérapies cognitivo-comportementales, psycha-

nalytiques, psychodynamiques, systémiques…)

mais à condition que l’accompagnement puisse

répondre à certaines modalités de base comme

une relation suffi samment empathique envers

l’âgé et un questionnement sur son positionne-

ment professionnel lié aux effets de la vieillesse.

z

Outre ces modalités, la conduite tabagique

de l’âgé s’inscrit dans un triptyque biolo-

gique, sociologique et psychologique

où la

consommation est marquée d’une complexité

plurifactorielle résultant d’interactions entre

différents facteurs biologiques, génétiques, psy-

chologiques, environnementaux qui marquent

la nature de l’activité en elle-même. Aussi, un

seul modèle théorique de compréhension et

d’accompagnement thérapeutique ne peut en

aucun cas prendre en compte et répondre à cette

complexité. Aussi, l’aide qui pourra être proposée

devra s’articuler dans une approche intégrative

(complémentarité de plusieurs intervenants et

de leurs différentes approches théoriques, thé-

rapeutiques ou savoir-faire) tout en s’adaptant

aux différents temps d’accompagnement et ceci,

en fonction de l’objectif poursuivi par l’âgé mais

aussi, au regard de ses capacités physiques, cogni-

tives et psychiques conservées.

RÉFÉRENCES

[1] BeckF, GuignardR,

RichardJB, WilquinJL, Peretti-

WatelP. Baromètre santé 2010.

Saint-Denis: Inpes; 2010. http://

inpes.santepubliquefrance.

fr/Barometres/barometre-

sante-2010/index.asp

[2] FernandezL, Finkelstein-

RossiJ, BernoussiA. Le tabagisme

des séniors. In: FernandezL.

Lesaddictions du sujet âgé. Paris:

Éditions In Press; 2009. p. 27-42.

[3] FernandezL, Finkelstein-RossiJ.

Approche clinique et sociale du

tabagisme chez les sujets âgés:

genèse, contexte, développement

et prise en charge. Psychologie

française. 2010; 55: 309-323.

[4] MenecierP, FernandezL.

Particularité des pratiques

addictives dans la vieillesse. La

Presse médicale. 2012;41(12):1226-

1232.

[5] FahmyV, HatchSL, HotopfM,

StewartR. Prevalence of illicit drug

use in people aged 50years and

over from two surveys. AgeAgeing.

2012;41(4):553-6.

[6] HachetP. Qui sont les “vieux” qui

fument des “joints”. In: Fernandez

L. Les addictions du sujet âgé. Paris:

Éditions In Press; 2009. p.93-101.

[7] ThomasD. Faut-il arrêter le

tabac quand on est âgé? Oui!

Lesevrage tabagique est bénéfi que

à tout âge. La Presse médicale.

2013;42:1019-1027.

[8] SalveA, LeclercqS, PonavoyE,

TrojakB, Chauvet-GelinierJC,

VandelP et al. Conduites addictives

du sujet âgé. EMC, Psychiatrie.

2011;37-530-A-30.

[9] CroizetA, PerriotJ, MersonF,

Aublet-CuvelierB. Sevrage

tabagique de fumeurs âgés. Revue

des maladies respiratoires. 2016;

33(3):241-47.

[10] DonzéJ, Ruffi euxC, CornuzJ.

Determinants of smoking and

cessation in older women. Age and

Aging. 2007;36:53-57.

[11] TaitR, HulseG, WaterreusA,

FlickerL, LautenschlagerN,

JamrozikK et al. Effectiveness of

a smoking cessation intervention

in older adults. Addiction.

2006;102:148-55.

[12] Anesm. Recommandations de

bonnes pratiques professionnelles,

Qualité de vie en Ehpad (volet 2),

Organisation du cadre de vie

et de la vie quotidienne. 2011.

www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/

pdf/Anesm_04_QDV2_CS4_

web090911pdf-2.pdf

Author's Personal Copy

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no123 - janvier/février 2017

34

Les addictions chez les personnes âgées

dossier

z

Ainsi, tout en gardant à l’esprit que le profes-

sionnel doit s’adapter aux modalités du vieillis-

sement et de la personne âgée,

la mobilisation

du conjoint (s’il existe) et du réseau social de la

personne (famille, amis, relations personnelles et

professionnelles) est nécessaire dans cet accom-

pagnement. En effet, dans cette classe d’âge, le

soutien social perçu (la satisfaction et l’insatisfac-

tion du sujet vis-à-vis de la disponibilité de cette

aide) est prédictif de la réussite thérapeutique

tout en diminuant les rechutes et en favorisant

des traitements à moins long terme[3-14].

FUMER EN EHPAD

Quittant son domicile personnel pour entrer

en Ehpad, les aînés voient leurs conditions de

vie et leurs libertés se modifier, au premier rang

desquelles, celle de fumer! Entre la chambre (subs-

titut de domicile), où les possibilités de fumer sont

souvent réduites au nom de la sécurité incendie, les

locaux communs, où prévaut l’interdiction de fumer

dans les lieux publics, et les diffi cultés à se mouvoir,

réduisant les possibilités d’aller dehors pour fumer,

le tabagisme est rare et contraint en Ehpad.

z

Au nom de la prévention incendie et du déve-

loppement d’une culture sécuritaire

dans les

institutions gériatriques, l’interdiction de fumer

dans les chambres peut sembler excessive ou

abusive[12]. En revanche, l’impossibilité de

fumer dans les lieux communs (et publics) est

aujourd’hui acquise, et ne peut être remise en

question, en référence aux risques avérés du taba-

gisme passif. Reste à fumer hors des bâtiments, et

pour cela il faut déjà pouvoir s’y rendre, ce qui

n’est plus le cas en unité de vie sécurisée. Entre

liberté individuelle et risque collectif, les déci-

sions sont complexes, ne pouvant simplement se

résoudre par le règlement intérieur et le contrat

de séjour, comme une nouvelle loi différant de la

loi commune à tous.

z

Ensuite, il faut pouvoir gérer son tabac et

son briquet ou ses allumettes,

ce qui n’est pas

toujours permis à certains aînés, pour les mêmes

raisons de craintes d’incendie. Alors les soignants

se voient attribuer la tâche de garder les cigarettes

et le briquet pour les remettre à heures précises,

dans un programme intuitivement convenu, et

parfois selon les gratifications ou non du rési-

dent… Il n’est pas certain que cela soit de leur

compétence, pas plus que d’accompagner pour

fumer ou allumer la cigarette d’un aîné moins

valide(ce qui peut confi ner à la permissivité ou à

l’incitation à fumer).

z

Surtout la pharmacie à usage intérieur du

service n’est pas le meilleur lieu de stockage

du tabac,

même si c’est commun dans bien des

services, faisant indirectement référence à de

supposés effets psychothérapeutiques du tabac,

hérités d’idées passéistes et erronées. Ainsi, sou-

haiter continuer de fumer en Ehpad relève de la

gageure, même si cela n’est pas recommandé.

TABAC ET ALZHEIMER

Alors qu’il est maintenant admis que la nicotine

ne protège ni ne prévient la maladie d’Alzheimer

ni aucune autre pathologie apparentée, contrai-

rement à ce qui était énoncé jusqu’à il y a dixans,

fumer expose à une baisse des capacités cognitives

chez les plus de 65ans, et le déclin cognitif est plus

rapide chez les fumeurs de plus de 75ans que

chez les non-fumeurs[3].

z

La maladie d’Alzheimer ou une pathologie

apparentée ne fait pas abandonner la prise

du produit,

mais cette conduite peut mener la

personne à des tentatives de réminiscences ou

de maintien d’une image de soi. Ainsi, parmi les

hypothèses du tabagisme, et au-delà de la dimen-

sion addictive, il a pu être envisagé que fumer

permettrait de réduire momentanément le côté

incontrôlable de l’environnement par l’intro-

duction d’une sensation familière de déjà vu,

de maintenir un sentiment d’identité et de per-

ception de soi, de favoriser un plaisir résiduel de

fonctionnement, par réminiscence. Pour autant,

il ne faudrait surtout pas inverser le propos en

envisageant des ateliers réminiscences autour du

tabac! Bien d’autres médias existent et sont déjà

expérimentés sans les dangers associés au tabac.

CONCLUSION

Aucun argument ne peut justifi er de se désinté-

resser du tabagisme du sujet âgé, sans s’exposer

à une discrimination liée à l’âge. Pourtant, les

résistances sont nombreuses avant que d’aborder

cette question, au prix de négliger la qualité de

vie et la santé des aînés.

Au nom d’un supposé dernier plaisir de l’exis-

tence que certains garderaient, il convient de ne

pas négliger les risques pour la santé et la qualité de

vie avant même de considérer la réduction de l’es-

pérance de vie. Considérer le tabagisme du sujet

âgé ne doit pas simplement promouvoir l’inter-

diction de fumer, quel que soit le lieu de vie. Enfi n

fumer n’est pas un gage de jeunesse conservée, et

il n’est jamais trop tard pour s’arrêter de fumer.

n

Déclaration de liens d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas

avoir de liens d’intérêts.

[13] AltintasE, GalloujK,

GuerrienA. Soutien social,

dépression et estime de soi

chez les personnes âgées:

résultats d’une analyse en cluster.

Annales médico-psychologiques.

2012;170 (4):256-62.

[14] HarwoodT, BeutlerLE.

Assessment of clients in

pretreatment planning.

In:Butcher JN. Oxford handbook

of personality assessment.

New York: Oxford University

Press; 2009. p.643-66.

RÉFÉRENCES

Author's Personal Copy

1

/

4

100%