République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou

Faculté de Médecine

Sclérose en plaques

Conférence de quatrième année Médecine

Module de Neurologie / Neurochirurgie

Dr M. LOUNIS

Université Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou

Mise à jour: Octobre 2020

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

2. EPIDEMIOLOGIE

3. ÉTIOPATHOGENIE

3.1 ETIOLOGIES

3.1.1. SUSCEPTIBILITE GENETIQUE

3.1.2. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

3.2. PHYSIOPATHOLOGIE

4. CLINIQUE

4.1. MANIFESTATIONS CLINIQUES

4.1.1 Mode de début

4.1.2 Phase d’état

4.2 FORMES EVOLUTIVES

5. ÉLEMENTS DU DIAGNOSTIC

5. 1 DIAGNOSTIC POSITIF

5.1.1 Imagerie

5.1.2 Électrophysiologie

5.1.3 Biologie

5.1.4 Critères diagnostiques

5.2 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

6. TRAITEMENTS

6.1 TRAITEMENT DE LA POUSSEE

6.2 TRAITEMENT DE FOND

6.3 TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

1. INTRODUCTION

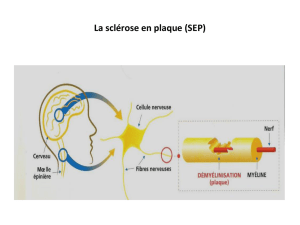

La sclérose en plaques (SEP) est définie comme une maladie inflammatoire démyélénisante du systme

nerveux central (cerveau et moelle épinire). Maladie auto-immune associée à un phénomne

neurodégénératif. Elle est caractérisée par la formation de « plaques » de sclérose sur la myéline, d’o

son appellation. La SEP est à l’origine de déficit moteurs et sensitifs, visuels ou cognitifs, de troubles

de l’équilibre, de douleurs...et résultent de la variation de la localisation des plaques. Elle évolue par

épisodes aigus imprévisibles, appelés poussées, puis, d’une manire générale évolue vers un mode

progressif.

La prise en charge de la SEP s’attache à traiter les poussées lorsqu’elles surviennent, à en prévenir leurs

survenues, à ralentir la progression du handicap, et à soulager les différents troubles associés.

2. EPIDEMIOLOGIE

Figure n°1: Prévalence de la SEP dans le monde en 2020

(Atlas of MS 3rd edition, september 2020)

Selon les donées 2020 de l’Atlas of MS, La sclérose en plaques est une maladie fréquente dans les pays

industrialisés, et a une prévalence hétérogne dans le monde: élevée en Amérique du nord ( 200/100000

habitants) et en Europe (100/ 100000 habitants), faible en Asie de l’Est et en Afrique (0-25/ 100000

habitants). L’Algérie est classée en prévalence intermédiaire (26-50/100000 habitants)

La prévalence médiane globale de la SEP a augmenté de 33/100000 habitants en 2013 à 44/100000

habitants en 2020, avec un total de 2,8 millions de cas en 2020. Un gradient de prévalence nord-sud a

été décrit pour la distribution de la maladie ( prévalence élevée dans le nord, basse dans le sud).

La SEP est la premire source d’handicap non traumatique chez l’adulte jeune, avec une moyenne d’âge

de 32 ans, tout en sachant qu’il existe des formes pédiatriques et gériatriques. Il existe en autre une

prédominance féminine globale estimée à 3Femmes/1Homme.

3. ÉTIOPATHOGENIE

3.1 ETIOLOGIES

La SEP est une maladie multifactorielle, dont l’origine précise n’est pas encore élucidée. Elle semble

associée à des facteurs géographiques, génétiques et environnementaux. L’association de plusieurs

facteurs est susceptible de déclencher la maladie.

3.1.1. SUSCEPTIBILITE GENETIQUE

La SEP est une maladie chronique non héréditaire de l’adulte jeune, mais il existe une certaine

susceptibilité génétique. Il existe notamment des formes familiales qui restent cependant rares (environ

10%).

Le risque de développer une SEP est deux fois plus important chez les femmes que chez les hommes.

Cependant le pronostic est meilleur chez les femmes. Les études ont montré qu’aucun gne significatif

n’a été décrit sur le chromosome X.

Chez les jumeaux homozygotes, le taux de concordance maximale est de 25%. La prévalence est de

2,75% si l’un des parents est atteint, 4% si la fratrie est touchée (cette incidence est de 0,1% en

population générale).

Une association entre la SEP et des anomalies de la région HLA localisée sur le chromosome 6 est

connue depuis plus de 30 ans.

3.1.2. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

FACTEURS INFECTIEUX

A ce jour, le virus pour lequel les arguments les plus solides ont été démontrés est le virus de la

mononucléose infectieuse: « Epstein-Barr Virus » (EBV). L’infection primaire par EBV est souvent

asymptomatique à l’âge précoce et se manifeste par une mononucléose infectieuse pendant

l’adolescence ou l’âge adulte et s’accompagne

Le virus EBV présente des similitudes avec la protéine basique de la myéline. Cela semble induire une

confusion du systme immunitaire, qui s’est développé pour neutraliser le virus Epstein-Barr, mais qui

par similitude attaquerait la myéline.

ROLE DE LA VITAMINE D

La vitamine D est bien connue pour son rle dans le métabolisme osseux mais elle possde aussi

d’importantes propriétés de modulation de la réponse immunitaire. La prévalence de la SEP est plus

élevée dans les régions de pauvre ensoleillement. Cette théorie liant le défaut d’exposition solaire et la

SEP est vraie pour d’autres maladies auto-immunes notamment le lupus. Le taux plasmatique de la

vitamine D est effondré chez les patients atteints de SEP et est corrélé au handicap de faon significative.

LE TABAC

Il existe une augmentation significative du risque de survenue de cette pathologie chez les fumeurs. Ce

risque est plus important chez les gros fumeurs que chez les fumeurs classiques. Le tabagisme passif

peut favoriser le déclenchement d’une SEP surtout chez les jeunes enfants subissant le tabagisme des

parents.

LE STRESS

Le stress est un facteur incriminé aussi bien dans le déclenchement ainsi que dans les poussées de la

SEP. L’évaluation du stress vécu par les patients atteints de SEP a été rapportée par plusieurs auteurs et

son implication comme facteur aggravant l’évolution est controversée.

SURPOIDS ET OBSIT

L’obésité crée l’environnement optimal pour les maladies auto-immunes. L’inflammation interne

développée chez les personnes obses est susceptible d’aggraver la progression de la pathologie. Des

expériences menées sur des souris atteintes de SEP ont montré que leur paralysie s’est améliorée aprs

un régime méditerranéen. (25)

VACCINATION

Aucune vaccination n’est contre indiquée. Les grandes études récentes sont rassurantes concernant la

vaccination notamment contre l’hépatite B, une vaccination pour laquelle une polémique a été déclenché

il ya quelques années suite à la description d’un cas découvert lors d’une compagne vaccinale en France.

3.2. PHYSIOPATHOLOGIE

La physiopathologie de la SEP reste encore incompltement connue. La SEP est caractérisée par une

réaction inflammatoire dirigée contre une cible antigénique spécifique: la myéline du SNC et les

oligodendrocytes.

L’inflammation est le mécanisme primitif intervenant dans la sclérose en plaques, la dégénérescence

axonale et neuronale observée est probablement secondaire à ce processus inflammatoire, avec

activation des lymphocytes en périphérie suivie de leur transmigration à travers la barrire hémato-

encéphalique. Une réaction immunitaire est développée dans le SNC impliquant les lymphocytes T,

lymphocytes B, avec production de cytokines et d’anticorps.

Il existe deux grandes hypothses concernant l’activation des cellules auto-réactives:

La premire hypothse est celle du mimétisme moléculaire « cross-réactivité » entre l’agent infectieux

et des cellules du soi. Les cellules immunitaires activées face à l’infection seront alors capables de

reconnaitre les antignes du soi et de s’y attaquer. Les virus probablement responsables sont l’EBV et

l’HHV6. L’autre hypothse est celle des doubles TCR (T Cell Receptor). Selon cette dernire, un virus

activerait des cellules immunitaires possédant 2 TCR: un dirigé contre le virus et l’autre contre un

antigne du soi.

Lors des poussées de SEP, la BHE est fragilisée et partiellement détruite.

La migration des LcT à travers la BHE implique l’interraction des molécules d’adhésion présentes à la

surface des lymphocytes et des cellules de l’endothélium vasculaire. Ce lien est renforcé par l’interaction

des molécules d’adhérence intercellulaire (ICAM-1) et vasculaire (VCAM-1) avec les Ags associés aux

LcT (LFA-1 et VLA-4) dont l’expression à la surface des cellules activées est augmentée.

Les LcT peuvent ainsi traverser l’endothélium et atteindre le parenchyme cérébral sous l’action de

chimiokines. Une fois arrivées dans le SNC, les cellules sont de nouveau réactivées. Cette réactivation

s’effectue suite à la présentation des auto-antignes aux LcT qui librent des composants induisant la

cascade inflammatoire. Les LcB, en dehors de la production d’anticorps via la différenciation en

plasmocytes, les LcB sont responsables de la présentation antigénique aux LcT, induisent une

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%