L’imparfait de l’indicatif

I. Situation en latin classique et modifications survenues en latin vulgaire et gallo-

roman

A. En latin classique

āre › abam

ēre › ēbam

ĕre › ēbam, iebam

īre › iebam

B. Modifications survenues dès le latin vulgaire

Verbes en ĕre imparfait iebam › ēbam

Verbes en īre imparfait iebam › ēbam

C. En gallo-roman à date prélittéraire

āre : ābam › ēbam

Ainsi tous les verbes, quel que soit leur infinitif ont la même finale en ēbam à l’imparfait.

C’est une situation simplifiée.

II. Evolution des finales ēbam, as,… aux formes primitives de l’ancien français.

En AF dans l’état primitif on avait graphiquement (début XIe)

eie [ eie]

eies [ eies]

eiet [eiet]

iiens [iyens]

iiez [iyets]

eient [eient]

A) Dans toutes les formes, probablement vers fin IIe, IIIe s la consonne [b] s’est effacée.

Dans les verbes qui présentaient 2 consonnes labiales intervocaliques, l’une dans le radical,

l’autre dans la finale d’imparfait, il y a eu un phénomène de dissimilation entre les deux

labiales et la conséquence a été l’effacement de la labiale contenue dans la finale

*ēam

*ēas

*ēat

*ēat

*eāmus

*eātis

*ēant

Les finales ainsi réduites dans le cas de ces verbes par dissimilation se sont par analogie

étendues à tous les autres verbes, ceux qui ne présentaient pas les deux[b] envisagés.

B) A partir des finales *eam, *eas, … l’évolution phonétique ultérieure est régulière. ẹ

tonique libre se diphtongue › ei (XIe)

a en situation finale ou finale devant s, t, ou nt va s’assourdir en e sourd

Problème de t final de 3 : t final a subsisté sous la forme t alors qu’on attendait normalement

sa transformation en constrictive θ et la disparition de la constrictive.

C) Pour eāmus et eātis le résultat phonétique correspond à une évolution difficile hors

programme.

III. Evolution des formes primitives de l’AF jusqu’aux formes du FM

a Les modifications de nature phonétique

1) Pour 3, milieu XIe e sourd s’efface, effacement dû probablement à la durée très

brève de cette voyelle devant t final

2) Pour 1, 2, 3, 6 : évolution de la diphtongue ei ; ei › oi › we (fin XIIe)

Lp (2e partie du XIIIe) we › e ouvert. Entre le XIVe et le XVIe siècle, cette prononciation e

ouvert gagne du terrain, non seulement dans l’usage de la bourgeoisie, mais également

semble-t-il dans l’usage de la noblesse. Progression facilitée par la présence à la cour de

nombreux italiens incapables de maintenir la prononciation correcte. A partir de la fin du

XVIe et au XVIIe siècle, la prononciation e ouvert (toujours graphiée oi) est admise par toute

la population. C’est en 1835, que dans la sixième édition du dictionnaire de l’académie, les

finales de l’imparfait sont écrites ai.

Pour les consonnes finales s et t, cf cours de 2e année.

b Modifications de nature non phonétique, donc analogique

1. Effacement de e sourd pour 1, 2 et 6

Effacement phonétique et graphique pour 1 et 2 alors qu’il n’est que phonétique pour 6.

L’explication probable est l’analogie de l’effacement de e sourd qui s’était produit à la 3e

personne du singulier.

2. Pour 1, introduction de s final au XIVe siècle. Explication : analogie de la personne 2

et désir d’éviter l’hiatus quand le mot suivant commençait par une voyelle. S est

définitivement admis au milieu du XVIIe siècle.

3. Pour 4, finale ïens remplacée par ïons : par analogie des personnes 4 et 5 de

l’indicatif et du subjonctif présent, du futur et du subjonctif imparfait : ons. Premiers

exemples au XIIe siècle, courant XIVe, la désinence primitive ïens a pratiquement

disparu.

4. Pour 4 et 5, à l’origine désinence en 2 syllabes d’où le tréma ï-ons ; ï-ez

Par analogie des désinences correspondantes de subjonctif présent qui étaient

monosyllabiques, les désinences d’imparfait peuvent être monosyllabiques dès le XIIe siècle.

Puis il y a eu hésitation entre les formes monosyllabiques et les formes bisyllabiques. Au

XVIIe siècle, les formes monosyllabiques s’imposent partout sauf lorsqu’elles sont derrière

un groupe consonne + liquide

ex : livrions, livriez = 3 syllabes alors que devions = 2 syllabes

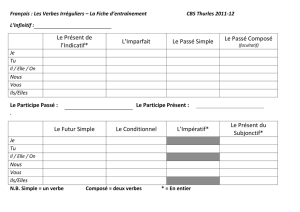

Evolution des terminaisons : AF

eie puis oie et ois

eies- oies puis ois

eie(t) puis oit

iiens ou iens

iiez ou iez

eient ou oient

FM

ais

ais

ait

ions

iez

aient

aveie puis avoie et avois

verbe être stabam › *estēbam › esteie/ estoie/ estois

LC eram › iere (forme tonique) / ere (forme atone) type disparu après 1300

1

/

4

100%