Cancer du col de l'utérus : causes, prévention, symptômes

Telechargé par

mohamedlillou18

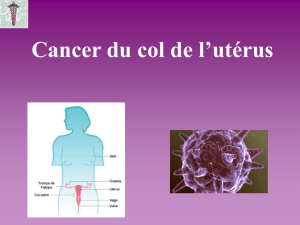

Cancer du col de l'utérus

Mis à jour : Jeudi 23 Janvier 2020

Le cancer du col de l'utérus est lié à une infection par un virus, le papillomavirus humain.

Depuis vingt ans et la généralisation de mesures de dépistage, le cancer du col de l'utérus est

devenu deux fois moins fréquent et deux fois moins meurtrier. L'existence de vaccins contre

le papillomavirus laisse espérer que cette tendance positive se poursuive, à condition que les

frottis de dépistage continuent à être faits par les patientes.

Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus ?

Le terme « cancer du col de l’utérus » correspond à la présence de cellules anormales au sein

de la muqueuse qui recouvre le col de l’utérus (la partie basse de l’utérus qui fait la jonction

avec le vagin). Ces cellules deviennent anormales en cas d’infection prolongée par un virus de

la famille des papillomavirus humains (HPV, Human PapillomaVirus). Ces virus sont

transmis par voie sexuelle.

Avant de devenir cancéreuses, les cellules passent par un état précancéreux appelé «

dysplasie du col de l’utérus ». La transformation des cellules du col en cellules cancéreuses

est lente : elle est liée à la présence chronique des papillomavirus au niveau du col pendant au

moins dix à quinze ans.

Un examen simple, le frottis cervico-utérin, permet de dépister la dysplasie du col de

l’utérus et, de ce fait, la plupart des cancers du col de l’utérus sont diagnostiqués et traités

avant même de devenir réellement des cancers, ce qui permet une guérison complète.

Selon les cellules à l’origine du cancer, on distingue deux formes de cancer du col de

l’utérus :

carcinomes épidermoïdes

adénocarcinomes

Les autres cancers à papillomavirus humain

!"#

#$%&'())

&*+!""#

#"!%&'#*#

#%&')#)##

))#),)

"!"

Le cancer du col de l'utérus est-il une maladie fréquente ?

En France, le cancer du col de l’utérus est, en terme de fréquence, le 11e cancer diagnostiqué

chez les femmes : un peu moins de 3 000 nouveaux cas chaque année, à l’origine d’environ

un millier de décès. Mais cette statistique reflète le diagnostic de cancers déclarés. Les

diagnostics de dysplasie du col de l’utérus (l’état précancéreux) sont beaucoup plus

fréquents : environ 50 000 nouveaux cas chaque année, identifiés grâce à plus de 6 millions de

frottis cervico-utérins. Les cancers du col de l’utérus sont généralement diagnostiqués chez

des femmes âgées de 35 à 45 ans.

Dans certaines régions du monde, le cancer du col de l’utérus est beaucoup plus fréquent et

beaucoup plus grave. Par exemple, il représente probablement la première cause de décès par

cancer en Afrique et en Amérique du sud.

Qui est à risque de cancer du col de l'utérus ?

Certains facteurs de risque de développer un cancer du col de l’utérus ont été identifiés :

#*-.)#**$

)!#(/

!,""#"!*/

!"*$!",

),(/

))!) !0#1$"

(/

)/

.)/

!$*'2%3(

$"1

-)4(/

!#" $,"(5!6

"718!""/

))"#)!

#9)4:*

!!*)

)#"!

Quelles sont les causes du cancer du col de l'utérus ?

Le cancer du col de l’utérus est l’un des cancers pour lesquels la cause est clairement

identifiée. Il est dû à l’infection persistante du vagin et du col par un virus de la famille des

papillomavirus humains (HPV), transmis au cours de rapports sexuels. Il existe plus d’une

centaine de types (« souches ») de HPV (dont ceux à l’origine des verrues bénignes de la

peau). Les souches 16 et 18 de HPV sont à l’origine de plus de 70 % des cas du cancer du

col, mais également à l’origine de verrues génitales (parfois appelées condylomes ou « crêtes

de coq »).

Les infections par HPV sont très fréquentes. L’évolution de ces infections par HPV varie

selon les personnes. Après la contamination, le plus souvent, les papillomavirus sont éliminés

par le système immunitaire en quelques mois. Parfois, le système immunitaire n’y parvient

pas et l’infection s’installe pour de nombreuses années, voire pour toute la vie, provoquant

parfois des verrues génitales, parfois des lésions de dysplasie et un cancer du col, parfois les

deux.

L’action des HPV pour transformer les cellules du col prend plus d’une dizaine d’années et,

de ce fait, le cancer du col de l’utérus est un cancer qui apparaît lentement, ce qui facilite son

dépistage pour peu qu’un frottis cervico-utérin soit pratiqué tous les trois ans.

Peut-on prévenir le cancer du col de l'utérus ?

Les mesures de prévention du cancer du col de l’utérus sont liées à sa nature infectieuse et à

l’existence de lésions précancéreuses faciles à dépister. De plus, l’arrêt du tabac peut

contribuer à prévenir ce cancer chez les femmes infectées par le HPV.

Se protéger des infections sexuellement transmissibles

L’usage systématique du préservatif réduit à la fois le risque d’être infectée par le

papillomavirus et celui de souffrir d’autres infections sexuellement transmissibles dont la

présence augmente indirectement le risque de développer un cancer du col de l’utérus.

Traiter les infections par le HPV

Lorsque l’infection par le HPV s’accompagne de signes visibles tels que des verrues

génitales, il est important de la traiter de manière à éliminer le HPV. Cela n’est pas toujours

possible mais pourrait néanmoins contribuer à réduire le risque de cancer du col.

Dépister régulièrement les lésions précancéreuses

Le frottis cervico-utérin reste le moyen de référence pour dépister des cellules du col

anormales qui pourraient donner naissance à un cancer. Cet examen doit être effectué tous les

trois ans, entre 25 et 65 ans, même chez les femmes qui ont été vaccinées contre le HPV.

Vacciner contre les infections à papillomavirus

La vaccination contre les infections à Papillomavirus humain (HPV) vient en complément du

dépistage par frottis. Elle est recommandée pour toutes les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans.

Cette vaccination est d’autant plus efficace que les jeunes filles n'ont pas encore eu de

rapports sexuels ayant pu les exposer au papillomavirus. L’une des doses du vaccin peut être

co-administrée avec le rappel diphtérie-tétanos-poliomyélite- coqueluche prévu entre 11 et 13

ans. Par ailleurs, un rattrapage est possible pour les jeunes filles et jeunes femmes jusqu'à 19

ans révolus.

Trois vaccins pour la prévention des infections à papillomavirus liées au cancer du col sont

actuellement commercialisés en France : CERVARIX, GARDASIL et GARDASIL 9. Ces

trois vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination commencée avec l'un d'eux doit

être menée à son terme avec le même vaccin. Désormais, les jeunes filles vaccinées pour la

première fois doivent l'être avec le vaccin GARDASIL 9. Comme ces vaccins protègent

contre les HPV responsables d’environ 70 % des cancers du col, le dépistage du cancer du col

de l'utérus, même de manière moins fréquente, reste indispensable. On ignore si ces vaccins

peuvent contribuer à la prévention du cancer du col chez les femmes déjà infectées par les

HPV.

Ces vaccins sont administrés en deux injections espacées de 6 mois pour les jeunes filles

âgées de 11 à 14 ans et en trois injections espacées de 2 puis de 4 mois pour les adolescentes

âgées de 15 et 19 ans. Leur durée de protection n’a pas encore été clairement établie.

Plus de 10 ans après les premières recommandations de vaccination contre les HPV,

seulement 24 % des jeunes Françaises âgées de 16 ans se sont faites vacciner selon un schéma

complet, un pourcentage bien en dessous de l'objectif de 60 % fixé à l'horizon 2019 dans le

cadre du Plan Cancer.

Selon la Haute autorité de santé, les professionnels de santé ont du mal à faire accepter ce

vaccin, tant du fait de la méfiance antivaccinale qui sévit actuellement, que de la difficulté à

expliquer cette vaccination à des adolescents qui n'ont pas encore commencé leur vie sexuelle.

Courant 2020, la vaccination contre les HPV devrait également être recommandée pour tous

les garçons de 11 à 14 ans (au lieu de la réserver aux hommes ayant des relations sexuelles

avec des hommes, jusqu'à 26 ans révolus, comme c'est le cas aujourd'hui). En effet, une

vaccination contre les HPV de tous les hommes bénéficierait non seulement à leur santé, en

les protégeant directement (ce virus peut également être responsable de cancers des organes

génitaux masculins ou de l'anus), mais améliorerait aussi la protection des jeunes filles et

femmes non vaccinées.

Cette hypothèse de la protection indirecte semble être confirmée par l'expérience des pays qui

ont obtenu une couverture vaccinale élevée chez les jeunes filles et qui constatent aujourd'hui

les bénéfices de la vaccination chez les garçons.

L'effet de ces vaccins sur la mortalité sera particulièrement sensible dans les pays en voie de

développement où la pratique de frottis cervico-utérins réguliers n'est pas réalisable.

Quels sont les symptômes du cancer du col de l'utérus ?

La plupart du temps, les cancers du col de l’utérus provoquent peu de symptômes, d’où

l’importance d’un dépistage régulier. Lorsqu’un cancer du col de l’utérus est à un stade

avancé, la femme peut présenter différents symptômes :

)#)*" *

)/

))/

#)/

#)$"*(

Comment évolue le cancer du col de l'utérus ?

Aujourd’hui, en France, le taux de survie cinq ans après un diagnostic de cancer du col de

l’utérus est variable selon le stade d’évolution du cancer au moment du diagnostic : ce taux

varie de 93 % (stade I, voir ci-dessous) à 35 % (stade IV).

Lorsque le cancer du col de l’utérus est invasif et en l’absence de traitement, les cellules

cancéreuses vont progressivement envahir l’utérus et les organes voisins (vagin, rectum,

vessie) puis migrer, via la circulation de la lymphe, dans les ganglions lymphatiques qui

drainent cette région du corps.

Sans traitement, ces cellules vont ensuite passer dans la circulation sanguine pour aller

s’installer et se multiplier dans le foie, les poumons, les os, le cerveau, etc. Ces tumeurs

secondaires sont appelées « métastases ». Le cancer du col de l’utérus est un cancer

d’évolution très lente et les métastases sont rares au moment du diagnostic.

Les stades d'évolution du cancer du col de l'utérus

En fonction des résultats des examens complémentaires, le médecin peut déterminer le stade

d’évolution du cancer du col de l’utérus (ce qui conditionne son pronostic et son traitement).

Pour cela, il utilise une classification dite « FIGO » qui prend en compte le degré

d’envahissement des organes du bassin par la tumeur. En fonction du résultat de cette

classification, le cancer du col de l’utérus est dit :

stade I4/

stade II/

stade III4"!#)/

stade IV##

Peut-on dépister le cancer du col de l'utérus ?

Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur la recherche des lésions précancéreuses

(également appelées dysplasies ou « néoplasies cervicales intra-épithéliales ») par le biais

d’un frottis cervico-utérin (également appelé « frottis vaginal »), un examen simple, rapide

et sans douleur. Ce frottis peut être réalisé par le médecin généraliste, un gynécologue, une

sage-femme ou dans certains laboratoires d'analyses médicales sur préscription médicale. Il

est remboursé à 70 % par l’Assurance maladie sur la base du tarif conventionnel.

Le frottis cervico-utérin consiste à frotter le col avec une petite brosse de façon à recueillir des

cellules de la paroi du col qui sont ensuite envoyées dans un laboratoire spécialisé pour être

analysées au microscope. L’analyse peut révéler des cellules anormales à divers stades de

transformation vers l’état de cellules cancéreuses.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%