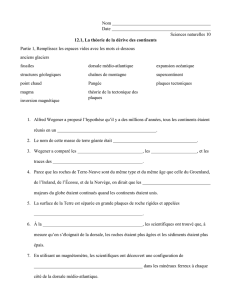

La théorie de la tectonique des plaques : origines et principes

La théorie de la tectonique des plaques a vu le jour à la fin des années 1960. Reprenant les

conceptions mobilistes de Wegener, elle les développe et leur fournit une assise théorique solide

en s'appuyant sur l'hypothèse alors toute récente de l'expansion des fonds océaniques.

Universellement adoptée aujourd'hui, elle constitue le nouveau paradigme des sciences de la

Terre. Elle offre un modèle cinématique remarquable des mouvements horizontaux à grande

échelle à la surface du globe. Elle fournit un cadre interprétatif cohérent à l'ensemble des

phénomènes et structures géologiques : la formation des montagnes, la répartition et la cause des

tremblements de terre et du volcanisme, la répartition des faunes et flores fossiles... Enfin, elle

montre comment les échanges d'énergie et de matière entre l'intérieur et l'extérieur de la planète

sont la cause de tous ces phénomènes.

L'hypothèse de l'expansion des fonds océaniques

L'hypothèse de la dérive des continents fut présentée par Alfred Wegener en janvier 1912, mais

malgré les arguments regroupés, faute d'un mécanisme explicatif satisfaisant, et parce que cela

bousculait de nombreuses idées établies, il ne réussit pas à faire reconnaître sont point de vue. Ses

arguments, comme ceux de ses successeurs, reposaient, il est vrai, uniquement sur l'observation

des continents : les fonds océaniques, qui représentaient les deux tiers de la surface terrestre et

dont la connaissance est cruciale pour appréhender la Terre dans son ensemble, restaient

largement inexplorés. La situation évolue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale grâce au

développement de l'océanographie et des techniques de reconnaissance sous-marine

(échosondeur, écoute sismique, détection magnétique). C'est la découverte progressive des fonds

marins qui va permettre aux idées mobilistes de s'implanter.

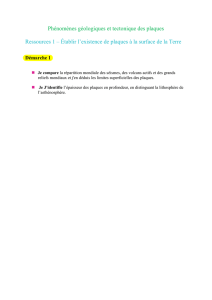

Une des premières surprises résultant de l'exploration des fonds marins est la révélation d'une

topographie très caractéristique. S'élevant au sein des plaines abyssales, souvent en leur milieu

comme dans l'Atlantique, les dorsales océaniques tissent à la surface du globe un réseau de près

de 65 000 km de chaînes montagneuses, dominant ces plaines de 2 000 à de 3 000 m, larges de

500 à 1500 km, parfois éventrées par un fossé central, ou « rift ». Les dorsales se signalent non

seulement par leur topographie singulière mais aussi par un flux de chaleur élevé ainsi qu'une

activité volcanique et sismique. Les fosses océaniques, qui sont les régions les plus profondes des

océans (4 à 5 km au-dessous des plaines abyssales), sont également caractérisées par une activité

sismique intense. Ces fosses bordent le Pacifique, le Nord-Est de l'océan indien mais sont presque

absentes autour de l'Atlantique (sauf au niveau des Antilles et des îles Sandwich du Sud).

L'exploration du plancher océanique est à l'origine d'autres découvertes déconcertantes. On a

trouvé à cette époque que la croûte océanique, de faible épaisseur (5-10 km), est composée de

roches basaltiques relativement denses (2,8 à 2,9 g/cm3) alors que la croûte continentale, de plus

grande épaisseur (30-40 km), est constituée de roches granitiques plus "légères" (~2,7 g/cm3). La

faible épaisseur des séries sédimentaires trouvées près des dorsales pose problème. En effet, par

dragage à l'aplomb des dorsales on remontait des basaltes ce qui indiquait une faible épaisseur de

sédiments, par contre les forages du Glomar Challenger montrent la faible épaisseur générale des

sédiments marins : que sont devenus les sédiments entassés depuis l'origine du globe ? Les océans

ont donc une importance considérable, non pas à cause de leur étendue, mais parce qu'ils sont

géologiquement très différents des continents.

Harry Hammond Hess , en 1960 (son article ne paraît cependant qu'en 1962), tente de

regrouper cet ensemble de découvertes en une unique hypothèse. Avec une grande analogie avec

le modèle de Arthur Holmes présenté trente ans auparavant, il affirme que le manteau terrestre est

affecté de larges mouvements de convection et que les dorsales mettent en évidence les courants

ascendants et les fosses océaniques les courants descendants. La croûte océanique est

continuellement créée au niveau des dorsales. Elle est ensuite entraînée à la surface des cellules

de convection, s'éloigne de part et d'autre des dorsales et finit par atteindre les fosses où elle

disparaît dans le manteau. La croûte océanique est donc continuellement recyclée et c'est ce qui

explique son jeune âge et la faible épaisseur des sédiments qu'elle porte. Les continents, au

contraire, à cause de leur relative légèreté, ne peuvent pas retourner dans le manteau. Ils sont

condamnés à dériver à la surface de la Terre, ce sont les « mémoires insubmersibles » du globe.

Hess précise que les continents se déplacent non en fendant les fonds océaniques comme le

suppossait Wegener, mais en étant passivement transportés sur une sorte de tapis roulant. En

1961, Robert Dietz reprend les visions de Hess et introduit l'expression « sea floor

spreading » (expansion des fonds océaniques).

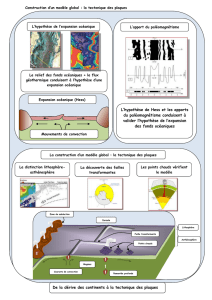

L'hypothèse de l'expansion des fonds océaniques, qualifiée par Hess lui-même de "géopoésie",

reçoit un statut plus rigoureux grâce aux études géomagnétiques. Le champ magnétique terrestre

correspond sensiblement à celui que créerait un énorme aimant dipolaire placé au centre de la

Terre. Les mesures magnétiques réalisées au cours des explorations marines montrent cependant

des déviations significatives, appelées anomalies magnétiques, par rapport au champ dipolaire.

Ces déviations sont attribuées à l'aimantation propre des roches du fond marin. On sait en effet

depuis Melloni (1853), puis Bruhnes (1906) que chaque roche volcanique possède sa propre

aimantation acquise lors du refroidissement de la lave qui enregistre le champ magnétique

terrestre de l'époque. ces déviations du champ magnétique océanique montrent des structures

très particulières en formant des bandes d'anomalies positives qui alternent avec des bandes

d'anomalies négatives. Ces alignements sont parallèles aux dorsales et disposés symétriquement

de part et d'autre de l'axe. L'explication de ce phénomène est donnée indépendamment

par Lawrence Morley (1920-), d'une part, et par Fred Vine (1939-) et Drumond Matthews (1931-

1997) en 1963, d'autre part. Depuis les travaux de Bruhnes en 1906, on sait que le champ

magnétique terrestre possède une orientation qui s'inverse au cours des âges, l'orientation

actuelle définissant une orientation dite « normale ». Morley, Wine et Matthews intègrent donc (1)

l'existence de ces bandes d'anomalies magnétiques nouvellement découvertes, et (2) les

inversions du champs magnétique terrestre global découvertes 60 ans auparavant mais

demeurées très « confidentielles » dans le milieu géologique. Ils comprennent et proposent que la

croûte océanique, lorsqu'elle est créée au niveau des dorsales, acquiert une aimantation propre

en se refroidissant. Elle s'écarte ensuite symétriquement de part et d'autre des dorsales lorsque

du nouveau matériau, qui s'aimante à son tour, est injecté au centre. Si l'aimantation survient avec

un champ magnétique à orientation normale, l'anomalie induite est positive (l'aimantation fossile

des roches s'ajoute au champ ambiant actuel). Si, au contraire, l'aimantation survient avec un

champ à orientation inverse, l'anomalie induite est négative (l'aimantation fossile se retranche au

champ ambiant). Les linéations magnétiques alternées se comprennent donc par la combinaison

de la divergence de la croûte océanique et des inversions du champ magnétique. Les indices de la

dérive ne sont donc plus uniquement continentaux mais également océaniques.

Cette théorie élégante ne convainc pas immédiatement les scientifiques, mais d'autres études

viennent progressivement la confirmer. Ainsi Fred Vine et Tuzo Wilson (1908-1993) montrent en

1966 que l'explication de Morley et de Vine et Matthews n'est pas seulement qualitative mais

également quantitative. On peut en effet la relier à l'échelle chronologique des inversions du champ

magnétique terrestre, qui vient d'être établie. En associant chaque linéation magnétique aux

inversions correspondantes et en supposant que le taux d'ouverture de chaque océan est constant,

Vine et Wilson vérifient que la largeur de chaque linéation est bien proportionnelle à la durée entre

les deux inversions. L'association des linéations aux inversions correspondantes permet également

de dater la croûte océanique. Cette datation sera confirmée en 1968 par les forages dans le sol

marin, qui montrent grâce aux microfossiles que les sédiments au contact de la croûte et dont l'âge

est supposé à peine postérieur à celui de la croûte sont d'autant plus vieux qu'ils sont plus éloignés

des dorsales. Vine et Wilson notent encore qu'en déterminant la distance entre deux linéations

symétriques par rapport à la dorsale, on peut calculer le taux d'ouverture des océans.

Une observation surprenante à propos des linéations magnétiques fait état de discontinuités, de

décalages horizontaux de plusieurs centaines de kilomètres au niveau de zones de fractures. Wilson

remarque en 1965 que ces décalages se retrouvent pour l'axe de la dorsale, et il les interprète en

introduisant le concept de faille transformante. Les failles transformantes permettent de relier des

segments de dorsales ou de fosses entre eux, ou même de joindre une dorsale à une fosse. Elles

présentent toujours une partie active (entre les segments de dorsales ou de fosses, où les deux

morceaux de croûte de part et d'autre de la faille se déplacent en sens opposé) et une partie passive

(où les deux morceaux de croûte se déplacent dans le même sens mais en présentant un décalage

horizontal).

La sismologie amène une preuve éclatante de ce concept de faille transformante mais aussi de

l'ouverture des océans. L'analyse des ondes émises par un tremblement de terre permet en effet

de déterminer si celui-ci provient d'un mécanisme d'étirement (faille normale), de fermeture (faille

inverse) ou de glissement (décrochement). Lynn Sykes(1937-) montre en 1966 que les séismes

sur les parties actives des failles transformantes correspondent bien à des cisaillements et que

ceux sur les dorsales traduisent bien un phénomène d'ouverture. Ces différentes contributions

provoquent la conversion massive, au cours de l'année 1966, des géophysiciens à l'hypothèse

du « sea floor spreading »et permettent de déboucher sur l'énonciation de la théorie de la

tectonique des plaques.

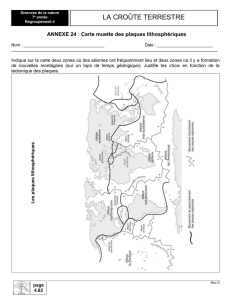

La formulation de la théorie de la tectonique des plaques

La théorie de la tectonique des plaques naît du mariage d'une hypothèse, celle de l'expansion

des fonds océanique, et d'une observation, la localisation de l'activité sismo-tectonique du globe.

Dès la fin du XIXème siècle, on avait remarqué que les chaînes de montagnes et les volcans se

répartissaient suivant des bandes relativement étroites. Ainsi deux systèmes montagneux

dominent : l'un autour de l'océan Pacifique avec les Cordillères américaines et les guirlandes d'îles

asiatiques, et l'autre qui va des Alpes à l'Himalaya en passant par le Caucase et les montagnes de

l'Iran. La carte précise et exhaustive de la répartition des séismes établie par Beno

Gutenberg (1889-1960) et Charles Francis Richter (1900-1985) en 1954 renforce cette idée en

montrant que les séismes sont confinés dans des régions précises qui correspondent aux dorsales,

aux failles transformantes, aux fosses et aux chaînes montagneuses.

À l'exception des fosses, où les tremblements de terre existent jusqu'à 700 km de profondeur, les

séismes sont également restreints à la partie superficielle du globe, à une profondeur inférieure à

100 km. Cette observation confirme une hypothèse formulée au début du XXème siècle pour

interpréter les mouvements isostatiques : la partie superficielle de la Terre constitue une couche

au comportement rigide, appelée la lithosphère, qui surmonte une couche au comportement

ductile, l'asthénosphère. La lithosphère se distingue donc de l'asthénosphere, non pas par sa

composition chimique mais par son comportement mécanique. Elle comprend la croûte et la partie

supérieure du manteau. Les tremblements de terre qui surviennent sous les fosses à une grande

profondeur, ne peuvent se comprendre que par l'existence d'un matériau rigide enfoncé dans le

manteau. Wadachi (1902-1995) (prononcer oua-da-tchi, souvent transcrit sous la forme Wadati),

en 1930, avait déjà remarqué que les foyers de ces tremblements de terre avaient une répartition

géométrique précise en fonction de la profondeur : ils se localisaient suivant un plan

incliné. Benioff (1899-1968), en 1955, a poursuivi ces recherches de Wadachi, et le plan de

répartition des séismes sous 1es fosses est aujourd'hui connu sous le nom de zone de Wadachi-

Benioff (Wadati-Benioff). En 1967, Jack Oliver (1923-2011) et Bryan Isacks interprètent ces

plans comme la trace de la lithosphère océanique retournant dans le manteau. Ces lieux de

disparition de la lithosphère océanique (on dira plus tard « zones de subduction ») sont

nécessaires dans la logique du « sea floor spreading » si on ne veut pas supposer l'expansion de

la Terre ; ils sont désormais démontrés.

En 1967, Jason Morgan synthétise ces différentes approches en développant la première

hypothèse « plaquiste ». Il suppose que la lithosphère est découpée en une série de « blocs »

parfaitement rigides, se déplaçant les uns par rapport aux autres sur l'asthénosphère. Comme ces

mouvements de « blocs » se font sur une sphère (la Terre), le mouvement de chaque bloc peut

être décrit par une simple rotation entre sa position initiale et sa position finale, rotation définie par

un axe passant par le centre de la Terre (axe eulérien de rotation) et une vitesse angulaire. Une

propriété essentielle est que les failles transformantes correspondent à des petits cercles centrés

sur l'axe eulérien, permettant d'en déterminer la position.

La même année et indépendamment, Dan Mc Kenzie et Robert Parker développent des idées

analogues en introduisant le terme de « plaque ». Le terme n'est peut-être pas bien choisi,

puisqu'on est à la surface d'une sphère, le terme de calotte aurait été préférable, mais il a eu un

immense succès. L'année suivante, en 1968, Xavier Le Pichon , en fait une première application.

Il divise la surface du globe en 6 "grandes" plaques lithosphériques dont il détermine les frontières

à partir de l'activité tectonique et calcule les pôles de rotation de leur mouvement relatif depuis

120 millions d'années. Il montre ainsi que les mouvements des fonds océaniques, déterminés à

partir des linéations magnétiques, peuvent se modéliser en termes géométriques simples. Par la

suite, ces mêmes procédés permettent par simple « fermeture » des océans de reconstruire les

positions successives des continents depuis 200 millions d'années, date où comme l'avait

suppose Wegener, ils formaient un unique supercontinent nommé Pangée qui s'est ensuite

disloqué.

En 1968, Bryan Isaks , Jack Oliver et Lynn Sykes parlent de « nouvelle tectonique globale » en

vérifiant qu'elle est conforme aux phénomènes sismiques. En 1968

toujours, Vine et Hess introduisent l'expression « tectonique des plaques ».

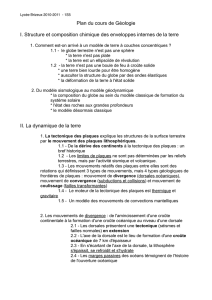

La théorie de la tectonique des plaques a donc été formulée très rapidement, dans les années

1967-1968. Elle repose sur les principes suivants : 1) La lithosphère, qui est la couche externe rigide

du globe, est divisée en plaques (on en compte aujourd'hui une quinzaine, à comparer au six de Le

Pichon). Les plaques sont soit purement océaniques, soit océaniques et continentales. 2) Les

frontières de plaques sont de trois types. Les frontières divergentes (dorsales océaniques ou zones

d'accrétion). Les frontières coulissantes (failles transformantes) où deux plaques glissent l'une par

rapport à l'autre. Et les frontières convergentes qui regroupent les zones de subduction où les

plaques océaniques retournent dans le manteau et les zones de collision où les plaques

continentales s'affrontent. 3) Les plaques se déplacent rigidement, sans se déformer et leur

mouvement est décrit par des règles simples de géométrie sur la sphère. 4) L'activité tectonique est

confinée aux frontières de plaques. On peut remarquer que ces règles de la tectonique des plaques

ne contiennent aucune proposition sur le moteur des mouvements. Cependant, à la fin des années

1960, il ne fait pas de doute pour les chercheurs que les mouvements des plaques en surface sont

couplés avec des mouvements internes affectant l'ensemble du manteau, et il est devenu implicite

que le moteur du déplacement des plaques est une forme de convection thermique même si les

modalités de celle-ci restent encore à établir (voir "la découverte de la convection mantellique").

Si la tectonique des plaques s'inscrit indiscutablement dans la lignée des idées mobilistes du

XXème siècle et si elle montre de grandes similitudes avec le schéma prophétique de Holmes, il faut

toutefois noter les différences avec les idées initiales de Wegener. Pour Wegener, la couche de

sima affleurant au niveau des océans était entièrement statique, et les continents, blocs

indépendants de sial, dérivaient à sa surface sous l'impulsion de forces inconnues. Pour la

tectonique des plaques, ce sont des plaques lithosphériques d'une centaine de kilomètres

d'épaisseur et où les continents sont enchâssés passivement qui se déplacent les unes par apport

aux autres, mues par les courants de convection mantellique, disait-on en 1968, faisant partie (et

cause principale) de ces mouvements, pense-t-on depuis 1980. Ces déplacements ne

correspondent plus à des corps qui se meuvent dans un milieu en repos mais consistent en la

destruction et création de lithosphère. C'est donc par la dynamique océanique que les continents

dérivent. Les plaques, contrairement aux continents de Wegener, forment également un système

global où le mouvement de chacune est en interdépendance avec le mouvement de toutes les

autres.

La tectonique des plaques et la géologie

La théorie de la tectonique des plaques est rapidement acceptée par la communauté des

géophysiciens car elle leur permet d'interpréter l'ensemble de leurs nouvelles observations. Elle se

heurte par contre à l'opposition des géologues qui la considèrent avant tout comme une théorie des

océans et qui ne reconnaissent pas immédiatement sa fécondité pour comprendre la tectonique

continentale. Son application à la géologie continentale pose, il est vrai, de sérieuses difficultés et

met en évidence les limites de la nouvelle théorie. Celle-ci a été définie à partir de l'activité tectonique

actuelle et sa pertinence pour le passé géologique est beaucoup plus délicate puisque les séismes

ne peuvent plus être utilisés et qu'il est bien plus difficile de déterminer la géométrie des plaques et

leurs mouvements relatifs. Les séismes se localisent également sur des bandes qui ne sont pas

d'épaisseur négligeable surtout à la frontière entre deux continents et on ne sait pas clairement s'ils

délimitent plusieurs frontières entre des petites plaques ou une zone de déformation diffuse. Les

plaques n'apparaissent pas non plus parfaitement rigides. En Asie, on observe par exemple des

séismes intra-plaques très puissants et des montagnes jeunes en dehors de toute frontière de

plaque. Les mouvements verticaux "intra-plaques" étaient également très mal expliqués.

Malgré ces difficultés sérieuses, toutes les oppositions au mobilisme sont progressivement

dépassées tant la tectonique des plaques se révèle également un outil fabuleux pour donner sens

aux structures géologiques du globe. John Dewey et John Bird , dans les années 1969-1970, sont

les premiers à chercher à définir les caractéristiques de chaque formation géologique et à tenter de

les expliquer dans le cadre de la nouvelle tectonique. Suess, à la fin du XIXème siècle, avait déjà mis

en évidence les différences fondamentales entre les côtes atlantiques et indiennes (côté Afrique et

Inde) et les côtes pacifiques et indiennes (côté Indonésie). Dewey et Bird expliquent que les côtes

atlantiques et indiennes (hors Indonésie) sont des marges continentales passives correspondant à

des océans en train de s'ouvrir. La mer Rouge et le golfe d'Aden constituent de leur côté l'illustration

d'un jeune océan en expansion. Au contraire, les côtes pacifiques sont des marges actives où la

lithosphère océanique subducte sous une autre plaque. Ils remarquent l'existence de deux

possibilités principales : soit la subduction a lieu à la limite océan-continent et cela aboutit au type

« cordillère » comme pour la côte Ouest de l'Amérique du Nord et du Sud ; soit la subduction survient

sous une guirlande d'îles séparée du continent par un bassin océanique plus ou moins développé

et cela aboutit au type « arc insulaire » comme pour la côte Est de l'Asie. Dans les deux cas, les

subductions sont associées à une activité sismique intense et à un volcanisme calco-alcalin

important, également appelé andésitique (du nom des Andes) car la roche andésite y est

relativement abondante. Dewey et Bird affirment encore qu'il existe deux grands styles de chaînes

montagneuses, l'un lié aux phénomènes de subduction que l'on vient de voir et l'autre lié aux

phénomènes de collision. Les collisions peuvent concerner un continent et un arc insulaire (chaîne

de Nouvelle-Guinée) ou d'une manière plus spectaculaire deux continents (les Alpes entre l'Europe

et l'Afrique, les montagnes d'Iran entre l'Asie et l'Arabie, l'Himalaya entre l'Asie et l'Inde). Ce n'est

pas tout. Dewey et Bird font une autre remarque extrêmement importante. Si les chaînes actuelles

sont le résultat du mouvement des plaques depuis l'éclatement de la Pangée, il n'y a aucune raison

pour que les chaînes plus anciennes ne se soient pas formées de la même façon. Ils soutiennent

ainsi qu'avant la Pangée existait un proto-océan Atlantique qui, en se refermant, a donné naissance

à la chaîne calédonienne du Nord-Ouest de l'Europe et aux Appalaches du Nord-Est de l'Amérique.

Les montagnes anciennes seraient donc les témoins d'anciens océans aujourd'hui disparus et

indiqueraient une tectonique des plaques antérieures à 200 millions d'années. Comme Wilson l'avait

déjà affirmé en 1966, la Pangée ne constituerait qu'un stade intermédiaire dans le mouvement des

plaques, et les continents subiraient des ouvertures et des fermetures répétées. Cette conception

sera confirmée par la suite par le paléomagnétisme qui, grâce à l'aimantation des roches, permet

de déterminer d'une manière approximative le mouvement des continents depuis 500 millions

d'années. On considère aujourd'hui que la tectonique des plaques existe au moins depuis deux

milliards d'années.

Les travaux de Dewey et de Bird sont essentiels car ils ouvrent une nouvelle perspective pour la

géologie et donnent sa pleine mesure à la théorie de la tectonique des plaques. Leur classification

des formations géologiques est bien sûr très schématique, leur tectonique continentale rudimentaire,

mais ils montrent que la tectonique des plaques peut être un cadre unificateur, un schéma général

extrêmement fécond dans lequel les investigations géologiques peuvent être reprises, les faits

observés réinterprétés, l'histoire du globe et des continents redécouverte. Ils bouleversent

l'approche traditionnelle en montrant qu'il est possible de s'intéresser aux relations causales, aux

processus à l'origine des phénomènes, et donc de comprendre ce qui avant était limité à la simple

description. Stimulée par ce côté beaucoup plus attrayant, une nouvelle géologie va se développer,

riche, vivante, florissante. Il s'agira, en association avec les études chimiques, thermiques et

dynamiques, de définir et de comprendre la genèse et l'évolution des différentes structures

géologiques de la surface du globe, tant océaniques que continentales.

La tectonique des plaques et la Terre

La tectonique des plaques est née comme une théorie cinématique des mouvements à grande

échelle à la surface du globe et apparaît en ce sens comme l'aboutissement des idées mobilistes

émises au cours du XXème siècle. Les étapes principales de ces idées sont les suivantes : Wegener

en 1912, Holmes en 1928, Hess en 1960, Morley, Vine et Matthews en 1963, Vine et Wilson en

1966, et Morgan, McKenzie et Le Pichon en 1967-1968. Mais la richesse de la tectonique des

plaques dépasse largement celle d'une simple théorie cinématique. Elle met d'abord en évidence

les échanges de matière entre l'intérieur et l'extérieur du globe et la nécessité de l'existence de

courants de matière dans le manteau. Et surtout, elle définit un cadre dans lequel les formations

géologiques de la surface du globe prennent enfin sens et où les différents phénomènes viennent

s'intégrer lumineusement (à l'exception du volcanisme dit de point chaud). Elle permet ainsi une

compréhension entièrement renouvelée de la surface du globe en lui redonnant son unité et en

révélant une Terre en plein dynamisme, en pleine évolution. La tectonique des plaques n'est

cependant pleinement fructueuse que lorsqu'elle intègre l'ensemble des sciences de la Terre. Elle

mérite alors son nom de tectonique globale, non seulement parce qu'elle concerne toute la surface

du globe mais aussi parce qu'elle est le lieu où les différentes sciences de la Terre peuvent se

rencontrer et parce qu'elle permet aux géophysiciens et aux géologues de se rapprocher. Par ces

différents aspects, la tectonique des plaques constitue un renversement radical, une reconstruction

fondamentale des convictions sur la Terre. Elle représente ainsi une véritable révolution et définit le

nouveau paradigme des sciences de la Terre.

Ce bouleversement conceptuel, enfin, a bénéficié de l'impulsion due à deux autres révolutions,

pratiquement simultanées, plus diffuses mais également très importantes, qui sont celles de la

planétologie comparée et de l'introduction de l'informatique dans les sciences de la Terre. Les

voyages lunaires et les photographies martiennes de la fin des années 1960 et du début des années

1970 montrent des planètes géologiquement très différentes. Cette comparaison d'une planète à

l'autre accentue la nécessité d'une approche globale et permet de découvrir ce qui est particulier à

la Terre. Ainsi la tectonique des plaques apparaît comme un phénomène extra-ordinaire qui ne se

manifeste pas sur les autres corps du système solaire. D'autres planètes ou satellites ont (ou ont

eu) une activité tectonique (plis, failles…), mais cette tectonique ne fonctionnait pas avec le mode

plaque. Une condition nécessaire pour une activité actuelle ou passée semble liée à l'état thermique

de la planète, qui est, lui, dépendant de la taille du corps (plus une planète est petite, plus elle s'est

refroidie depuis la formation du système solaire). Il faut en effet une certaine température interne

pour permettre (ou avoir permis) les mouvements de convection et le volcanisme. Cette condition

n'est cependant pas suffisante puisque Vénus, qui a approximativement la même taille que la Terre,

et qui a une activité tectonique et magmatique ancienne et actuelle, ne semble pas posséder de

tectonique des plaques. Doit-on en déduire que la température en surface est elle aussi

déterminante pour la constitution de plaques rigides (Vénus a en effet une température de surface

6

6

1

/

6

100%