Réseaux de distribution: Structure et planification

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 4 210 − 1

D 4 210 12 - 1991

Réseaux de distribution

Structure et planification

par Philippe CARRIVE

Ingénieur de l’École Nationale Supérieure des Ingénieurs Électriciens de Grenoble

Ingénieur à EDF GDF SERVICES ASNIÈRES

a fonction générale d’un réseau électrique est d’acheminer l’énergie

électrique des centres de production jusque chez les consommateurs et,

l’électricité n’étant pas directement stockable (dans ce traité, article Stockage

de l’électricité dans les systèmes électriques [D 4 030]), d’assurer la liaison à tout

instant dans l’équilibre production-consommation.

De plus, le réseau a un rôle de transformation, puisqu’il doit permettre de livrer

aux utilisateurs un bien de consommation adapté à leurs besoins, le produit

électricité, caractérisé par :

— une puissance disponible, fonction des besoins quantitatifs du client ;

— une tension fixée, fonction de cette puissance et du type de clientèle ;

— une qualité traduisant la capacité à respecter les valeurs et la forme prévues

de ces deux paramètres et à les maintenir dans le temps.

1. Généralités................................................................................................. D 4 210 - 2

1.1 Structure générale d’un réseau. Hiérarchisation par niveau de tension — 2

1.2 Réseaux de distribution : objectifs généraux............................................ — 2

2. Options techniques fondamentales.................................................... — 3

2.1 Choix du système et de la fréquence......................................................... — 3

2.2 Distributions triphasée et monophasée..................................................... — 3

2.3 Choix de la moyenne tension..................................................................... — 3

2.4 Choix de la basse tension ........................................................................... — 6

2.5 Régimes de neutre MT................................................................................ — 6

2.6 Régimes de neutre BT................................................................................. — 8

2.7 Choix du courant maximal de court-circuit............................................... — 8

3. Architecture des réseaux de distribution ......................................... — 9

3.1 Choix de l’architecture des réseaux........................................................... — 9

3.2 Postes sources de la MT ............................................................................. — 9

3.3 Réseaux MT.................................................................................................. — 12

3.4 Postes MT/ BT............................................................................................... — 16

3.5 Réseaux BT................................................................................................... — 19

3.6 Contrôle-commande associé aux réseaux ................................................ — 19

3.7 Évolution des réseaux de distribution ....................................................... — 21

4. Planification des réseaux de distribution ......................................... — 21

4.1 Enjeux. Contexte politico-économique...................................................... — 21

4.2 Calcul technico-économique ...................................................................... — 22

4.3 Connaissance des charges.......................................................................... — 23

4.4 Qualité du produit électricité ...................................................................... — 25

4.5 Méthodologie. Outils informatiques.......................................................... — 28

4.6 Organisation et nature des études de planification.................................. — 29

4.7 Planification budgétaire des investissements........................................... — 30

5. Conclusion ................................................................................................. — 31

6. Annexe A : ouvrages de distribution EDF

(statistiques au 1er janvier 1990) ........................................................ — 31

7. Annexe B : caractéristiques des réseaux et de la qualité

du produit électricité (1986)................................................................. — 32

L

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ______________________________________________________________________________________________________________

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

D 4 210 − 2© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique

1. Généralités

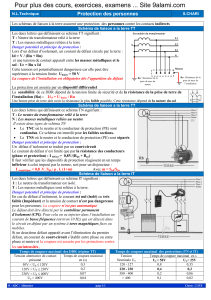

1.1 Structure générale d’un réseau.

Hiérarchisation par niveau de tension

Dans les pays dotés d’un système électrique élaboré, le réseau

est structuré en plusieurs niveaux (figure 1), assurant des fonctions

spécifiques propres, et caractérisés par des tensions adaptées à ces

fonctions.

■Les réseaux de transport à très haute tension (THT) transportent

l’énergie des gros centres de production vers les régions consomma-

trices (de 150 à 800 kV, en France 400 et 225 kV). Ces réseaux sont

souvent interconnectés, réalisant la mise en commun de l’ensemble

des moyens de production à disposition de tous les consommateurs.

■Les réseaux de répartition à haute tension (HT) assurent, à

l’échelle régionale, la desserte des points de livraison à la distribution

(de 30 à 150 kV, en France 90 et 63 kV).

■Les réseaux de distribution sont les réseaux d’alimentation de

l’ensemble de la clientèle, à l’exception de quelques gros clients

industriels alimentés directement par les réseaux THT et HT. On

distingue deux sous-niveaux :

— les réseaux à moyenne tension (MT) : 3 à 33 kV ;

— les réseaux à basse tension (BT) : 110 à 600 V.

Il est à noter que les choix des différents niveaux de tension

résultent directement de l’optimisation des volumes d’ouvrages au

regard de la fonction à assurer, les tensions les plus élevées étant

les plus adaptées au transport de quantités d’énergie importantes

sur de longues distances.

Dans le présent article, sont traités les réseaux de distribution, les

autres réseaux étant développés dans l’article Réseaux de transport

et d’interconnexion de l’énergie électrique. Développement et

planification [D 4 070].

1.2 Réseaux de distribution :

objectifs généraux

1.2.1 Traité de concession. Service public

Dans pratiquement tous les pays, la distribution de l’électricité fait

l’objet d’une concession attribuée au distributeur par la puissance

publique. Le sociétés concessionnaires, qu’elles soient publiques ou

privées, ont le bénéfice du monopole sur un territoire fixé.

Cette situation de monopole permet de développer un réseau de

distribution optimal pour la collectivité. En contrepartie de ce mono-

pole, ces sociétés sont assujetties à un certain nombre d’obligations

constitutives de leur mission de service public.

En France, cette mission impose notamment le respect de deux

règles fondamentales :

—règle d’égalité : service de l’électricité dans des conditions

égales pour tous (égalité de traitement et d’accès), dès lors que les

besoins desservis sont semblables ;

—règle de continuité : fonctionnement sans interruption du

service de l’électricité (sauf cas de force majeure).

Les cahiers des charges relatifs aux traités de concessions pré-

cisent ainsi l’ensemble des règles qui définissent les performances

de base dont doivent être capables les réseaux de distribution, en

tant qu’outil principal du distributeur.

1.2.2 Priorités liées au contexte socio-économique

Si le respect des cahiers des charges est un objectif fondamental

que doit viser à remplir le réseau, les priorités en matière de dévelop-

pement de réseau peuvent être variables en fonction de l’environ-

nement social, technique, économique et écologique auquel est

confronté le distributeur.

Dans la suite de cet article, on se référera à cette classification

des tensions, couramment utilisée.

Néanmoins, il convient de signaler que la récente publication

UTE C 18-510 relative à la sécurité sur les ouvrages électriques,

applicable en France depuis janvier 1989, définit de nouveaux

domaines de tension. En courant alternatif, ces domaines sont :

— domaine haute tension (HT) :

• HTB .................................................................... Un > 50 000

• HTA........................................................1 000 < 50 000

— domaine basse tension (BT)

• BTB...........................................................500 < 1 000

• BTA.............................................................50 < 500

• domaine très basse tension (TBT)................... 50

avec Un tension nominale (valeur efficace en volts).

Un

Un

Un

Un

Figure 1 – Hiérarchisation d’un réseau

_____________________________________________________________________________________________________________ RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 4 210 − 3

Suivant le niveau de développement du pays, la distribution se

situe dans un contexte différent. On distingue généralement trois

phases :

— la phase électrification, dans laquelle le souci essentiel consiste

à créer et étendre le réseau sur l’ensemble du territoire pour satisfaire

les besoins élémentaires de la population (l’éclairage

principalement) ;

— la phase croissance, dans laquelle le réseau doit suivre la

demande spontanée en énergie électrique, liée à l’expansion écono-

mique du pays (développement quantitatif) ;

— la phase qualité, dans laquelle le réseau doit répondre à des

exigences accrues de la clientèle, liées au développement des usages

de l’électricité dans les domaines les plus divers (développement

qualitatif) et, particulièrement, dans les techniques de pointe ; ce

souci de la qualité est d’autant plus important, qu’il est une condition

de l’augmentation des ventes dans un contexte où, en raison de la

saturation relative des usages captifs, la pénétration de l’électricité

se fait de plus en plus dans les secteurs concurrentiels.

La France, après avoir successivement connu les deux premiers

stades, se situe depuis quelques années dans cette troisième phase.

Il convient, également, de prendre en compte, dans la conception

et la réalisation des réseaux, d’autres aspects, notamment :

— la sécurité des personnes (exploitants ou tiers) ;

— les contraintes relatives à l’environnement (écologie, encom-

brement).

2. Options techniques

fondamentales

2.1 Choix du système et de la fréquence

■Historiquement, et notamment dans beaucoup de grandes villes

des pays industrialisés, c’était le courant continu qui était utilisé

dans les premiers réseaux de distribution.

L’évolution technologique des moyens de production, la faculté

d’adapter les tensions aux puissances au moyen de transformateurs,

l’avantage que procure le passage par zéro du courant pour couper

celui-ci dans les disjoncteurs ont conduit depuis longtemps déjà à

utiliser le courant alternatif dans les réseaux de distribution, et cela

de manière quasi universelle.

À Paris, par exemple, les derniers réseaux à courant continu ont

disparu vers 1965. Ceux-ci n’étaient d’ailleurs plus développés

depuis 1930, ce qui montre le poids de l’histoire dans les structures

de réseaux.

■Par le passé, des fréquences diverses ont été utilisées à travers le

monde. Actuellement, il n’en reste que deux : 50 Hz, notamment en

Europe, et 60 Hz, principalement en Amérique du Nord.

Notons qu’une valeur commune de la fréquence a l’avantage

capital de permettre une interconnexion internationale des réseaux

de transport, ce qui est effectivement largement le cas en Europe.

Le cahier des charges français spécifie une tolérance de ± 1 Hz

autour de la valeur nominale. Dans la réalité, et du fait de l’inter-

connexion, les écarts enregistrés sont beaucoup plus faibles (de

l’ordre de 0,1 Hz en exploitation normale).

Les baisses de fréquences sont liées à un déséquilibre accidentel

entre production et consommation, la production devenant insuf-

fisante.

2.2 Distributions triphasée et monophasée

Un avantage bien connu des systèmes électriques triphasés est

de permettre le transport de la même quantité d’énergie avec une

section conductrice totale deux fois moindre qu’en système

monophasé.

L’intérêt économique découlant de ce principe fait que, dans les

pays industrialisés, la distribution MT est très généralement

triphasée, tout au moins sur les lignes d’ossature.

Néanmoins, sur des dérivations desservant des charges faibles et

dispersées, les transits étant faibles par rapport aux capacités

électriques des conducteurs, même de faible section (la limite infé-

rieure étant liée à des considérations de tenue mécanique),

l’alimentation monophasée peut être intéressante économiquement

(2 fils au lieu de 3).

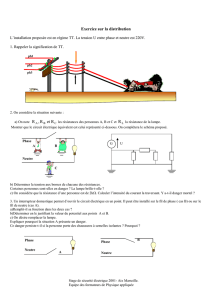

En vertu de ces principes, et en fonction des topologies

rencontrées, on distingue, à travers le monde, différents systèmes

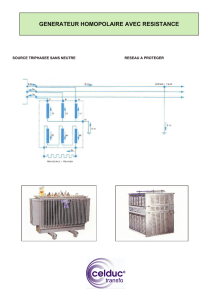

de distribution MT. Citons principalement (figure 2) :

— le système nord-américain (figure 2a) à neutre distribué direc-

tement mis à la terre ; l’ossature triphasée est composée de quatre

fils, et les dérivations, à distribution monophasée entre phase et

neutre, comportent un ou plusieurs fils de phase, suivant la puis-

sance à desservir, plus le neutre ;

— le système utilisé par exemple en Grande-Bretagne ou en

Irlande (figure 2b), qui à partir d’ossatures triphasées à trois fils

sans neutre distribué alimente des dérivations qui peuvent être à

deux fils de phase ;

— le système australien (figure 2c), particulièrement écono-

mique, est constitué d’ossatures à trois fils sans neutre distribué,

avec, entre autres, des dérivations monophasées à un seul fil avec

retour par la terre (cette solution nécessite une faible résistivité du

sol) ;

— le système français (figure 2d), entièrement triphasé en

ossatures et dérivations, à neutre non distribué.

Il est à noter que, à ces différents systèmes, doivent être associés

des dispositifs de protection contre les défauts électriques adaptés,

dont la mise en œuvre est plus ou moins aisée, mais que nous ne

détaillerons pas ici (articles Protection des réseaux [D 4 800]

[D 4 810] [D 4 815] [D 4 820] dans ce traité).

Nota : signalons au passage, l’existence à Paris, de réseaux diphasés, liés à des errements

anciens et destinés à disparaître à terme.

2.3 Choix de la moyenne tension

Le choix d’une moyenne tension est une décision stratégique

engageant l’avenir, lourde de conséquences quant à la structure et

à l’évolution des réseaux et ayant un impact économique important.

La volonté de standardiser les matériels, pour des raisons

d’exploitation, d’approvisionnement et de réduction des prix de

revient au niveau des constructeurs, conduit naturellement à limiter

le plus possible le nombre de MT à mettre en œuvre sur les réseaux.

On voit ainsi que l’évolution d’un réseau de distribution est

conditionnée par le respect de trois objectifs fondamentaux,

même si les priorités sont variables :

—la desserte de la clientèle ;

—l’aptitude à faire face au développement de la consom-

mation ;

—la recherche d’une qualité du produit électricité adaptée

aux besoins de la clientèle (si nécessaire au-delà des spécifica-

tions des cahiers des charges de concession).

Et, bien évidemment, cela doit se faire au coût le plus faible

(coûts d’investissements, d’exploitation et d’entretien).

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ______________________________________________________________________________________________________________

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

D 4 210 − 4© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique

Figure 2 – Différents modes de distribution

_____________________________________________________________________________________________________________ RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.

© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 4 210 − 5

De plus, la coexistence de plusieurs tensions pose des problèmes

de jonctions entre les portions de réseaux de tensions différentes,

limitant ainsi la souplesse d’exploitation (secours mutuel compliqué

en cas d’incident) et restreignant les possibilités de développement

des réseaux.

2.3.1 Critères de choix de la MT

■Sur le plan théorique, les tensions élevées présentent des

avantages incontestables :

— dans les zones urbaines à densité de charge élevée, les

distances de desserte sont faibles, mais les puissances à desservir

importantes ; les contraintes essentiellement rencontrées sont les

limites dues à l’intensité du courant admissible dans les câbles ; à

section de conducteur égale, la charge pouvant être desservie est

directement proportionnelle à la tension du réseau ;

— dans les zones rurales à faible densité de charge, les problèmes

sont rarement liés aux contraintes de courants admissibles dans les

conducteurs, mais aux chutes de tensions admissibles en bout de

ligne, les longueurs des conducteurs étant beaucoup plus impor-

tantes qu’en milieu urbain ; à section et longueur de conducteur

égales, la charge pouvant être desservie est directement propor-

tionnelle au carré de la tension du réseau ;

— de plus, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, à puis-

sance desservie égale, une tension plus élevée a l’avantage de

diminuer les pertes Joule dans les conducteurs.

On voit donc que les tensions élevées sont bien adaptées à la

fois en zones rurales et urbaines, surtout si les charges à desservir

sont importantes.

Néanmoins, il existe un facteur limitatif essentiel, qui est le coût

des ouvrages associé à la tension. Cela est vrai pour les réseaux

aériens ruraux, la taille des ouvrages augmentant avec la tension,

mais cela l’est encore plus en milieu urbain. En effet, les problèmes

liés aux techniques des réseaux souterrains (câbles, matériels de

coupure) et les contraintes d’encombrement font que la mise en

œuvre des matériels de tension élevée, particulièrement lorsque

l’on dépasse 20 kV pour atteindre 30 kV et plus, devient rapidement

coûteuse et délicate.

■La tension optimale de desserte résulte fondamentalement

d’un compromis entre charge à desservir et coût des ouvrages.

D’une façon générale, en Europe notamment, on peut classer les

tensions en trois groupes.

— Les tensions comprises entre 10 et 15 kV, plus particulièrement

utilisées dans les distributions urbaines, ont longtemps eu

l’avantage, contrairement aux tensions plus élevées, de permettre

l’utilisation de câbles souterrains simples, sûrs et bon marché. La

valeur limitée du rayon d’action des lignes à ces tensions rend néces-

saire l’utilisation d’une tension de répartition pour les zones rurales.

— Les tensions voisines de 20 kV peuvent être utilisées aussi bien

dans les distributions urbaines, grâce aux performances apportées

par des câbles maintenant sûrs et économiques, que dans les

distributions rurales, grâce au rayon de desserte des lignes

aériennes ; elles assurent une capacité de desserte beaucoup plus

étendue que celles du groupe précédent.

— Les tensions comprises entre 30 et 35 kV, d’utilisation difficile

dans les distributions urbaines par suite de l’encombrement de

l’appareillage et des transformations, et du coût des câbles, ont

retrouvé un regain d’intérêt pour la distribution en lignes aériennes

dans les zones d’habitat dispersé à faible densité de charge. La

capacité et le rayon de desserte des lignes à 30 kV leur permettent

également, pour ces mêmes zones, de jouer un rôle de répartition,

voire de transport pour les régions en début d’électrification.

Par ailleurs, les perspectives de développement des charges sont

un élément déterminant. En théorie, il y a une tension de desserte

optimale à un instant donné, fonction de la charge à desservir à ce

moment-là (schématiquement, en milieu rural tout au moins, elle

est proportionnelle à la racine carrée de la charge). Cependant la

décision de choix d’une tension doit couvrir une large période (de

l’ordre de 30 ans et plus), compte tenu de l’ampleur financière et

technique d’une opération de changement de niveau de tension, et

de l’inertie qui en découle.

On voit donc qu’un compromis doit être recherché sur la période,

qui peut en général conforter le choix d’une tension élevée, surtout

pour les pays ayant une forte croissance.

La Commission Électrotechnique Internationale (publication 38

de la CEI) a donc été amenée à normaliser une gamme de tensions

visant à regrouper les techniques et les marchés autour de valeurs

qui résultent d’un compromis entre ce qui existe dans le monde et

ce qui va se développer (tableau 1). (0)

La qualité de service est également un facteur qui intervient. En

zone rurale, des tensions de l’ordre de 30 kV ne sont intéressantes

que pour alimenter des départs de grandes longueurs issus de postes

sources à grands rayons d’action. Si, pour des raisons de qualité

de service, on veut diminuer les longueurs de départs (les défauts

éventuels affecteront d’autant moins de clients), et c’est notamment

la politique appliquée en France, la tension de 20 kV est alors

préférable.

2.3.2 Exemple du choix français

■En France, la décision a été prise, en 1962, de normaliser la

tension MT à la valeur unique de 20 kV, sur l’ensemble des réseaux

aériens et souterrains. Mais le choix de cette option est l’épilogue

d’une longue histoire.

Après la Seconde Guerre mondiale, il existait sur le territoire

français un grand nombre de moyennes tensions. On trouvait, par

exemple, en triphasé :

10 ; 11 ; 13,5 ; 15 ; 16,5 ; 17,3 ; 18 ; 22 kV

Les premières directives de normalisation n’ont retenu que 5

valeurs possibles, soit :

• 5,5 ; 10 ; 15 et 20 kV pour les réseaux de distribution MT propre-

ment dits, en considérant la tension de 15 kV comme préférentielle ;

• 30 kV pour les réseaux de sous-répartition MT.

En 1960, 85 % des longueurs des réseaux MT étaient exploitées

à l’une des 5 tensions normalisées et, parmi celles-ci, le réseau à

15 kV en représentait 52 %.

En réalité, beaucoup de réseaux fonctionnant à des tensions infé-

rieures à 15 kV étaient équipés de matériel prévu pour 15 kV (matériel

de tension spécifiée 17,5 kV). Cependant, il apparaissait que cette

tension de 15 kV était peu répandue sur le plan international.

Les résultats positifs d’études basées sur des essais de tenue du

matériel à 15 kV sous 20 kV, poursuivies sur plusieurs années, ont

été un critère essentiel du choix de 20 kV.

En 1991, les réseaux exploités à 20 kV représentent plus de 75 %

de l’ensemble des réseaux MT français. C’est d’ailleurs dans les

zones urbaines que l’inertie dans le transfert à 20 kV est la plus

forte, la rentabilité du changement n’étant pas, dans certains cas,

facilement justifiable sur le plan local.

Tableau 1 – Gamme normalisée (CEI)

des moyennes tensions

Réseaux triphasés sans neutre Réseaux triphasés avec neutre

11 kV ou 10 kV 12,5 kV ou 13,5 kV

22 kV ou 20 kV 25 kV

33 kV ou 35 kV 34,5 kV

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%