Milieux naturels terrestres ( pdf, 159 Ko )

ND / Milieux Annexe 1 1/6

LA NATURE DEMAIN

PROTECTION DES MILIEUX

Bureau d'études biologiques

Raymond DELARZE

6, chemin des Artisans

1860 AIGLE

AMAibach sàrl

Rte de Moudon

1610 ORON-LA-VILLE

Collaboration:

François Clot

ND / Milieux Annexe 1 2/6

LA NATURE DEMAIN - PROTECTION DES MILIEUX

INTRODUCTION

Dans tout ce qui touche à la protection de la nature et de la biodiversité, la notion de milieu occupe une

position centrale. En règle générale, la protection des espèces passe par celle des milieux qui les abritent.

D'autre part, les milieux offrent l'avantage de pouvoir être délimités, ce qui en fait des outils privilégiés de

l'aménagement du territoire et de la gestion du patrimoine naturel.

Le présent rapport se concentre sur les aspects biologiques de la protection des milieux. Dans l'analyse qui

suit, les composantes esthétiques et paysagères ne jouent qu'un rôle marginal.

Par milieu, on entend un biotope au sens de la LPN, ou un ensemble de biotopes formant un écosystème

fonctionnel. Chaque type de biotope est caractérisé par des conditions stationelles et par la composition de sa

biocénose. Cette notion correspond à celle d'habitat, utilisée dans la législation européenne.

D'un point de vue fonctionnel, la notion de milieu est indissociable de celle de réseau écologique. Les liaisons

biologiques jouent en effet un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Aucun milieu naturel,

même s'il couvre plusieurs kilomètres carrés, ne peut conserver sa biodiversité s'il n'est pas relié à d'autres

biotopes qui assurent les échanges génétiques et les flux de recolonisation après extinction locale.

Dans les paysages fortement fragmentés de l'Europe moyenne, le thème des corridors biologiques revêt par

conséquent une importance cruciale pour la protection des milieux et de leur biodiversité. Cette importance,

ainsi que les spécificités du sujet, justifient qu'il soit traité sous forme d'un chapitre distinct.

Il en va de même du thème des grands espaces protégés, présenté dans un rapport séparé.

Objectifs de l'étude

Le rapport vise à fournir les informations permettant d'intégrer la problématique de protection des milieux

naturels lors de l'élaboration du Plan directeur cantonal.

Il tente de fournir une vue d'ensemble de la protection actuelle des milieux. Sont également abordés les

thèmes qui gravitent autour de la problématique de la protection, tels que la création et l'entretien des biotopes.

Cette présentation est accompagnée d'un catalogue critique des sources d'information disponibles, avec

identification des lacunes à combler, et d'une carte d'ensemble des principaux milieux protégés dans le canton.

Il vise ensuite à mettre en évidence les problèmes et conflits liés à la protection des milieux. Sont

notamment abordés les thèmes suivants:

- Lacunes dans l'information de base sur les objets, leur contenu et leur évolution.

- Lacunes juridiques.

- Effets de coupure.

- Milieux ne jouissant pas d'une couverture de protection suffisante et/ou posant des problèmes particuliers de

conservation.

- Problèmes de coordination (mise en réseau, procédures administratives, flux d'information, etc.).

Il propose ensuite des objectifs par domaine (types de milieu, réseau écologique) en précisant le lien avec le

thème de la protection des espèces, et en organisant les objectifs en fonction de leur degré de priorité:

ND / Milieux Annexe 1 3/6

- Milieux prioritaires.

- Eléments prioritaires du réseau.

- Autres aspects prioritaires.

Il propose enfin des mesures à prendre, groupées par domaine (législation, gestion, formation continue, etc.),

ainsi que des suggestions pour une utilisation optimale des moyens disponibles.

Les mesures proposées traitent une palette relativement large de problèmes, situés à des niveaux d'intégration

différents. Certaines ne s'inscrivent pas directement dans la problématique du Plan directeur cantonal, mais

peuvent contribuer, à d'autres niveaux, à l'amélioration de la protection des milieux.

Démarche

L'Inventaire des documents existants et des données repose sur la compilation des sources dont la liste

figure sous 2.1. La démarche d'inventaire s'est concentrée sur les points suivants:

Corridors à faune et réseaux écologiques:

- Examen des modèles existants, points communs et divergences.

- Adéquation des schémas proposés au contexte local et régional.

Biotopes:

- Bases légales, statuts de protection et hiérarchisation (importance locale, régionale, nationale,…); degré de

sécurité et lacunes propres à chaque type de protection; coordination entre acteurs.

- Degré de couverture des réserves existantes par type de milieu.

- Protection des milieux hors réserves naturelles, par type de milieu (forêts, terres agricoles, milieu aquatique,

etc.).

- Statistique des créations de biotopes financées par la CN au cours des dernières années, par région et par

type de milieu créé. Réalisations d'autres acteurs importants.

- Couverture, actualité et qualité des dispositifs de gestion existants.

- Outils utilisés pour gérer l'information.

L'analyse concernant les problèmes et conflits porte en particulier sur les points suivants:

- Lacunes et accessibilité de l'information de base.

- Milieux sous-représentés dans les réserves existantes.

- Difficulté de (re-)créer certains milieux.

- Fragmentation, isolement et autres processus à composante spatiale

- Problèmes de gestion insuffisante ou inadéquate.

La définition des objectifs cherche à préciser les points suivants:

- Liaisons biologiques: position, dimensions et autres caractéristiques des corridors, selon leur importance et de

leur fonction (espèces-cibles, nœuds de protection à relier).

- Protection des milieux: aspects qualitatifs (types de milieux à privilégier, distribution spatiale) et quantitatifs

(surfaces).

- Création de biotopes: milieux prioritaires.

- Coordination entre la protection des milieux et celle des espèces.

ND / Milieux Annexe 1 4/6

- Gestion du flux d'information, actualisation, vue d'ensemble.

Enfin, la proposition de plan d'action s'articule de la manière suivante:

- Priorités identifiées et implications sur le plan de l'aménagement du territoire (éventuels corridors verts) et de la

politique agricole (encouragements à la mise en réseau des biotopes); propositions d'adaptations de la

législation.

- Stratégie de protection et de gestion des milieux existants: priorités, coordination, implications pratiques

(intervenants, financement, etc.).

- Planification de la création de nouveaux biotopes: priorité, critères de financement, etc.

- Suivi et validation des choix (information minimale sur les sites et leur gestion, mode d'actualisation, liens avec

les suivis scientifiques).

ND / Milieux Annexe 1 5/6

MILIEUX

Situation actuelle des milieux

2.1.1

Données de base

Sources d’informations

- Proposition d'une méthode pour un suivi de la végétation du canton de Vaud (Droz 2000).

- Listes de milieux dignes de protection au niveau européen (Convention de Berne) et national (OPN).

- Cartes de végétation de diverses parties du canton (notamment Vallon de Nant, Pays d'Enhaut, Mormont,

Zones alluviales, Bas-marais et Hauts marais d'importance nationale, Grangettes, forêts de divers

arrondissements forestiers).

- Plans de gestion des réserves Pro Natura (Plumettaz-Clot & Maibach).

- Données de l'Atlas Phyto du SFFN.

- Fichiers et dossiers des réserves de la CN.

- Résultats provisoires du projet REN.

- Cartes de base de l'atlas Hegg, Béguin & Zoller (1993).

- Résultats provisoires de l'étude CSCF sur la distribution en Suisse des habitats prioritaires sur le plan

européen (projet Emeraude).

- Concept vaudois des réserves forestières (CEP 2001).

- Inventaire des biotopes du canton de Vaud (ECONAT 1980-1990).

- Prototypes SIG/SIRS produits par l'EPFL et la CN.

- Publications scientifiques régionales postérieures à 1970 (Bulletin et Mémoires de la Société vaudoise des

sciences naturelles, Bulletin du cercle vaudois de botanique, Bulletin romand d'entomologie).

Le Catalogue des instruments et des sources d’information, disponible sous forme de fichier Access, est

présenté dans l'annexe 1 du rapport "Protection des espèces".

Le Catalogue des programmes et projets existants, disponible sous forme de fichier Access, est présenté dans

l'annexe 2 du rapport "Protection des espèces".

Etat des connaissances

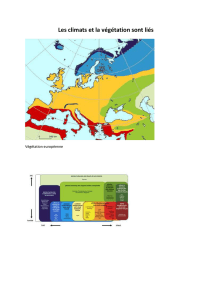

Le canton de Vaud présente une diversité élevée de milieux, liée au fait qu'il s'étend sur trois divisions

biogéographiques (Jura, Plateau, Alpes) et qu'il couvre tous les étages climatiques, du collinéen au nival.

Le catalogue des milieux présents dans le canton a été établi par Droz (2000), sur la base de la typologie de

Delarze & al. (1998). Cette typologie se situe au niveau phytosociologique de l'alliance. La liste de ces milieux

figure en annexe 1.

De nombreux travaux phytosociologiques consacrés à un site particulier ou à un type de végétation fournissent

des données plus précises, au niveau de l'association ou de la sous-association (marais, chênaies, érablaies,

divers types de pelouses, pâturages boisés, etc.) . La plupart de ces travaux sont disponibles à l'Université de

Lausanne (IE-BSG). Malheureusement, ils ne couvrent qu'une partie du territoire cantonal et ne sont pas

homogènes en ce qui concerne la nomenclature et de la méthodologie.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

1

/

38

100%