Avancées et recherches REVUE DE PRESSE Le tabac pendant

L’Encéphale (2009) 6, 515-520

REVUE DE PRESSE

Chefs de rubrique : D. Gourion

Ph. Gorwood

Avancées et recherches

Ph. Gorwood (1)

Le tabac pendant

la grossesse constitue un

facteur de risque de psychose

Maternal tobacco, cannabis and alcohol

use during pregnancy and risk of adoles-

cent psychotic symptoms in offspring.

Br J Psychiatry. 2009 Oct ; 195 (4) : 294-

300.

Zammit S, Thomas K, Thompson A,

Horwood J, Menezes P, Gunnell D, Hollis

C, Wolke D, Lewis G, Harrison G.

CONTEXTE

On a de moins en moins de doute que

le cannabis puisse avoir un rôle inducteur

d’épisodes psychotiques, voire de déclen-

chement de schizophrénie, au moins chez

les sujets vulnérables. Les liens entre schi-

zophrénie et tabac sont plus complexes, les

études épidémiologiques étant peu con-

cordantes. En règle générale, on considère

que l’exposition, précoce et importante, au

tabac pourrait être un marqueur de vulné-

rabilité à la schizophrénie. Quelques hypo-

thèses sont données sur un rôle direct du

tabac sur le développement de trouble psy-

chotique. Si ces conclusions sont pour le

moins prudentes, c’est que détecter un rôle

direct de facteurs de risque requière des

études considérables, en temps (de suivi)

et en taille (recrutement). Zammit et ses col-

lègues ont proposé une idée originale pour

contourner ce problème.

MÉTHODE

La schizophrénie touchant autour de

1 % de la population générale, pourquoi ne

pas s’intéresser à un trouble en amont, cer-

tes moins spécifique, mais bien plus

répandu, la présence de symptômes psy-

chotiques à l’adolescence ? L’autre avan-

tage de cette approche (quand on se fixe,

comme ici, sur des enfants de 12 ans),

c’est que l’information sur le tabagisme des

mères est plus proche, donc a priori moins

biaisé. 6 300 jeunes adolescents d’une

cohorte existante (donc les informations sur

la grossesse étaient bien collectées en

temps réel) ont été étudiés pour les symp-

tômes psychotiques à l’aide de l’échelle

PLIKSi, entretien semi-structuré réalisé en

face-à-face. Les consommations d’alcool

et de cannabis ont aussi été notées.

RÉSULTATS

Les Britanniques sont d’excellents épi-

démiologistes, les auteurs ont donc tout de

suite commencé par évaluer en quoi le

tabagisme maternel témoignait d’autres

facteurs de risque potentiels tels la pau-

vreté, l’isolement, le niveau socio-économi-

que ou le fait de vivre en ville. C’est bien sûr

le cas systématiquement pour le tabac

mais en bonne partie aussi pour le cannabis

et l’alcool.

L’étude montre que la consommation

de tabac pendant la grossesse est asso-

ciée à un risque accru de symptômes psy-

chotiques à 12 ans, avec un effet dose,

c’est-à-dire que plus cette consommation

est importante, plus le risque est élevé (de

15 % d’augmentation du risque pour un

demi paquet par jour à 230 % pour plus

d’un paquet par jour). Ce lien n’était pas

retrouvé (de manière presque étonnante…)

pour le cannabis, mais les effets de l’alcool

semblent aussi avoir la même tendance,

quoique uniquement pour les doses éle-

vées (plus de 3 verres par jour pendant la

grossesse…). Pour prendre en compte le

fait que ces consommations (alcool, tabac

et cannabis) ont tendance à s’accumuler

(addiction), l’impact des comorbidités a été

contrôlé, ce qui ne change pas l’effet réel

du tabac.

CONCLUSIONS

Le tabac pendant la grossesse aug-

mente le risque de symptômes psychoti-

ques à l’adolescence, ce d’autant que cette

consommation est importante, et surtout

pendant le troisième trimestre. Ce résultat

ne semble pas vrai pour le cannabis, et

n’est retrouvé pour l’alcool qu’à des doses

très fortes.

COMMENTAIRE

Que le tabac pendant la grossesse constitue

un facteur de risque pour la présence de

symptômes psychotiques chez l’adolescent

est une surprise… Que cela ne soit par contre

pas le cas pour le cannabis en est une autre.

L’imputabilité de la substance tabac est bien

sûr atténuée par le fait que fumer pendant la

grossesse est avant tout un marqueur de plu-

sieurs autres facteurs de risque. En effet, le

poids du tabagisme maternel sur le risque de

symptômes psychotiques à l’adolescence est

diminué de 40 % si toutes les variables con-

fondantes sont contrôlées. Le tabagisme

paternel a aussi été analysé (par ses effets

passifs in utero), avec des effets moins frap-

pants mais allant dans la même direction, ce

qui renforce le résultat global. Il manque clai-

rement d’études chez l’animal donnant un

rationnel biologique à ce résultat. Les données

actuelles à propos de l’impact du tabac sur la

neurogenèse, la potentialisation à long terme

(LTP) et l’hypersensibilisation des récepteurs

cholinergiques sont essentiellement basées

sur des analyses directes.

(1) Hôpital Louis Mourier, Colombes.

516 Ph. Gorwood

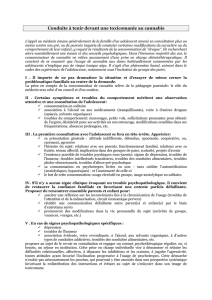

Descriptive summary of contounders in relation to maternal substance use during pregnancya

n (%)

Low

social

class

Income

support

Council

housing

Single

status

(mother)

Rural

birth

Low

maternal

education

Low

paternal

education

Mother’s

age > 30

Medication

pregnancy

Maternal

depression

(EPDS ≥ 15)

Paternal

tobacco

use

Tobacco use

Non-smokers 3 462

(39,9)

561

(6,3)

7 787

(81,6)

749

(7,7)

623

(6,3)

1 408

(15,3)

1 328

(17,9)

3 371

(33,7)

5 882

(62,2)

453

(4,8)

1 890

(23,6)

Smokers 1 722

(60,2)

585

(18,9)

1 815

(51,2)

734

(19,8)

139

(3,7)

1 101

(13,9)

808

(33,9)

803

(20,9)

2 557

(73,1)

413

(11,6)

1 829

(68,6)

Cannabis use

Never used 4 849

(44,3)

1 000

(8,8)

9 153

(75,3)

1 296

(10,4)

723

(5,8)

2 255

(19,3)

1 967

(21,1)

3 913

(30,8)

7 894

(64,7)

740

(6,1)

3 348

(33,9)

Ever used 162

(53,8)

102

(30,3)

152

(39,7)

105

(26,8)

8

(2,0)

84

(24,0)

76

(29,7)

87

(21,4)

272

(71,0)

64

(16,9)

214

(73,8)

Alcohol use

< 1 glass/week 4 052

(47,2)

864

(9,6)

7 098

(73,2)

1 058

(10,6)

535

(5,3)

1 931

(20,9)

1 713

(23,1)

2 756

(27,0)

6 164

(63,6)

627

(6,4)

2 809

(34,6)

≥ 1 glass/week 1 000

(36,7)

254

(9,1)

2 279

(76,3)

376

(12,3)

212

(6,9)

490

(16,8)

381

(16,9)

1 308

(42,3)

2 093

(69,4)

199

(6,6)

852

(35,1)

EPDS, Edinburgh Posnatal Depression Scale.

a. For tobacco use, all P < 0.001 ; for cannabis use, all P < 0.05 ; for alcohol use, all P > 0.01 except income support (P = 0,43), paternal smoking (P = 0,63) and maternal

depression (P = 0,70). Note that confounding variables dichotomised only for the purpose of this table and not for analystes ; data in table in on whole cohort and not just those

with PLIKS data.

Crude and adjusteda odds ratios (OR) and 95 % CI for psychosis like symptoms (PLIKS) by maternal substance use during pregnancy

n

Suspected

or definite PLIKS

Crude OR (95 % CI)

Suspected

or definite PLIKS

Crude OR (95 % CI)

Definite PLIKS

Crude OR (95 % CI)

Definite PLIKS

Adjusted OR (95 % CI)

Tobacco

None 3 579 1111

1-9 cigarettes/day 295 1,15 (0,79-1,66) 0,92 (0,63-1,36) 1,53 (0,92-2,53) 1,25 (0,73-2,14)

10-19 cigarettes/day 266 1,88 (1,35-2,61) 1,47 (1,02-2,12) 2,33 (1,48-3,66) 1,65 (0,99-2,75)

≥ 20 cigarettes/day 113 2,30 (1,45-3,65) 1,84 (1,12-3,03) 2,03 (1,01-4,10) 1,54 (0,73-3,25)

Linear trend 4 253 1,33 (1,18-1,49),

P < 0,001

1,20 (1,05-1,37),

P = 0,007

1,39 (1,18-1,63)

P < 0,001

1,21 (1,01-1,47),

P = 0,047

Cannabis

None 4 175 1111

< 1/week 37 0,95 (0,34-2,70) 0,58 (0,20-1,70) 0,57 (0,08-4,20) 0,34 (0,04-2,56)

≥ 1/week 41 1,62 (0,71-3,66) 1,04 (0,45-2,43) 1,63 (0,50-5,32) 1,12 (0,33-3,84)

Linear trend 4 253 1,22 (0,83-1,79),

P = 0,317

0,94 (0,62-1,41),

P = 0,755

1,16 (0,65-2,09,

P = 0,616

0,91 (0,49-1,71),

P = 0,776

Alcohol

None 2 522 1111

≤ 7 units/week 1 293 0,92 (0,74-1,14) 0,92 (0,74-1,15) 0,67 (0,48-0,94) 0,68 (0,48-0,96)

8-21 units/week 410 1,05 (0,77-1,48) 1,00 (0,71-1,39) 0,58 (0,33-1,04) 0,56 (0,31-1,02)

≥ 22 units/week 28 2,58 (1,09-6,11) 2,40 (0,99-5,83) 2,14 (0,64-7,17) 1,86 (0,54-6,42)

Linear (per 10 units)b4 253 0,80 (0,51-1,25) 0,75 (0,47-1,19) 0,77 (0,48-1,25) 0,73 (0,45-1,18)

Quadratic (linear2)b4 253 1,21 (1,00-1,47) 1,22 (1,00-1,49) 1,04 (0,97-1,12) 1,04 (0,97-1,12)

Likelihood ratio

(for overall alcohol)b4 253 χ2 = 9,8, d.f. = 2,

P = 0,008

χ2 = 8,3, d.f. = 2,

P = 0,016

χ2 = 1,3, d.f. = 2,

P = 0,522

χ2 = 1,8, d.f. = 2,

P = 0,415

a. Adjusted for other substances used, and all variables in Table 1 ; data-set with no missing data for confounders 4 253.

b. Results for linear and quadratic terms for alcohol use are with both included in same model.

Revue de presse 517

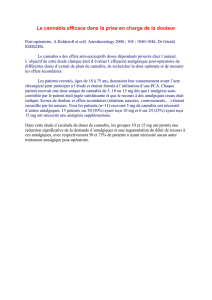

Major depression or schizoaffective depression

Mania, hypomania, or schizoaffective mania

All episodes

0

10

20

30

40

123456

Baseline global Anxiety Rating

Percent Time in Episodes

L’anxiété chez les bipolaires

constitue un facteur de mauvais

pronostic

Anxiety and outcome in bipolar disorder.

Am J Psychiatry. 2009 Nov ; 166 (11) :

1238-43.

Coryell W, Solomon DA, Fiedorowicz JG,

Endicott J, Schettler PJ, Judd LL.

CONTEXTE

L’anxiété constitue un facteur de risque

de mauvaise réponse thérapeutique chez

les sujets souffrant d’un épisode dépressif

majeur. Il s’agit même de l’un des critères

ayant la plus forte prédictivité pour la

réponse thérapeutique comme cela a été

montré récemment dans l’étude STAR*D.

Les sujets avec un haut niveau d’anxiété ou

souffrant d’une comorbidité anxieuse ont

de même plus de risque de virage, de ten-

tative de suicide, et un délai plus long avant

d’atteindre la rémission. Ces études sont

néanmoins assez courtes, et portent sur-

tout sur des unipolaires. L’équipe de San

Diego a donc analysé une nouvelle fois leur

bien belle cohorte de 430 bipolaires con-

sultants, avec un suivi allant jusqu’à 20 ans

pour certains.

MÉTHODE

Ici, seule la sévérité de l’anxiété à l’inclu-

sion des patients a été analysée. Ce niveau

d’anxiété a ensuite été regroupé en 6 types

de cotation. Le temps passé en dépression

et en phase maniaque sur les années sui-

vantes a par la suite été comparé dans ces

6 groupes. Le niveau d’anxiété étant plus

élevé dans la dépression que dans l’accès

maniaque (ce n’est pas une surprise), ce

niveau d’anxiété indiquait tout d’abord

l’existence d’une dépression, facteur de

risque en soi de plus d’épisodes ultérieurs.

Quelques analyses contrôlant ce biais ont

donc aussi été proposées.

RÉSULTATS

Plus le niveau d’anxiété initial est élevé,

plus le patient passera de temps en dépres-

sion, alors que c’est l’inverse pour les épi-

sodes maniaques. En dehors de la polarité,

le temps passé dans les épisodes thymi-

ques est corrélé à la sévérité initiale de

l’anxiété. Une anxiété quasiment nulle dans

le premier épisode est associée au fait de

ne passer que 15 % des années suivantes

en dépression ou en manie, pour 40 % si

cette anxiété est majeure.

Cet effet prédictif est décroissant dans

le temps, mais reste significatif jusqu’à

20 ans après, ce qui témoigne d’un rôle réel

et solide, quels que soient les facteurs en

jeu. Les effets de la polarité initiale (com-

mencer par une dépression est de plus

mauvais pronostic…) semblent quant à eux

moins solides dans le temps, venant ren-

forcer l’idée que les symptômes anxieux

constituent un facteur de risque relative-

ment autonome.

Enfin, les analyses plus précises des

manifestations anxieuses impliquées sont

plutôt en faveur d’un rôle prédictif de

l’anxiété au niveau dimensionnel, puisque

la comorbidité anxieuse, pour le trouble

panique comme pour tout trouble anxieux

syndromique, n’avait pas de lien avec le

temps passé en phase thymique dans les

années suivantes.

CONCLUSIONS

Un niveau d’anxiété plus élevé au cours

de l’épisode index (le premier traité) est un

facteur de mauvais pronostic. Plus les

sujets sont anxieux initialement, plus ils

passeront de temps dans des épisodes

thymiques les années à venir. Cette anxiété

signe la présence d’un épisode dépressif

plutôt que maniaque dans l’épisode index,

mais cette contamination ne suffit pas à

expliquer le rôle de marqueur négatif du

niveau d’anxiété initial.

C’est l’augmentation récente

de la consommation du

cannabis qui est associée à

l’émergence de prodromes et

d’épisodes schizophréniques

Association of pre-onset cannabis, alcohol,

and tobacco use with age at onset of pro-

drome and age at onset of psychosis in first-

episode patients.

Am J Psychiatry. 2009 Nov ; 166 (11) : 1251-7.

Compton MT, Kelley ME, Ramsay CE, Pringle

M, Goulding SM, Esterberg ML, Stewart T,

Walker EF.

COMMENTAIRE

Une hypothèse séduisante (mais bien peu

étayée par leur travail) serait que les sujets qui

ont souffert de maltraitance infantile ont une

dépression initiale marquée par plus d’anxiété,

et ont donc en général un temps passé en

dépression plus long que les autres bipolaires.

On voit poindre alors le problème de la comor-

bidité avec la pathologie borderline (fortement

comorbide avec le trouble bipolaire). Mais les

auteurs ne s’y avancent pas puisque leur

cohorte ne comprenait pas d’évaluation des

troubles de la personnalité. La conclusion

pragmatique peut être la plus importante, mais

là aussi bien indirecte, est la nécessité de repé-

rer précocement cette anxiété initiale, et peut

être de privilégier des thymorégulateurs ayant

une composante anxiolytique…

Relationship of percent time in depressive episodes to baseline global anxiety level and index

episode polarity in 427 patients with bipolar disorder, by follow-up perioda

Follow-up period

1-5 years

(N = 356)

6-10 years

(N = 311)

11-15 years

(N = 271)

16-20 years

(N = 230)

Measure FpFpFpFp

Global anxiety levelb5,3 0,021 1,1 0,285 4,7 0,031 3,4 0,065

Episode polarityc22,0 < 0,001 9,2 0,003 3,6 0,059 2,1 0,151

a. General linear model analyses for participants who completed each 5-year period.

b. Sum of the somatic and psychic anxiety scores on the schedule for affective disorders and schisophrenia.

c. Pure mania versus pure depression or cycling.

518 D. Gourion

CONTEXTE

Les patients qui souffrent de schizoph-

rénie ont une forte comorbidité addictive,

pour le tabac, l’alcool et le cannabis, leurs

fréquences étant deux fois plus importan-

tes que celle de la population générale. Les

données sur le cannabis comme facteur de

risque de la schizophrénie sont nombreu-

ses, néanmoins l’impact du cannabis sur

les prodromes est moins bien étudié. Cette

approche en amont peut être particulière-

ment intéressante pour mieux percevoir à

quel niveau le cannabis peut faciliter les

décompensations psychotiques.

MÉTHODE

L’étude proposée ici ne brille certaine-

ment pas par la force de l’approche épidé-

miologique. Avec 100 sujets en tout et pour

tout, une analyse rétrospective ; on est tout

d’abord surpris qu’un tel travail puisse être

publié dans une revue si prestigieuse. En

réalité, la force de cet article, réside dans

la richesse clinique de ses analyses, avec

une concentration sur de jeunes patients

évalués au cours du premier épisode psy-

chotique (moins de 3 mois d’ancienneté),

et recrutés dans 3 centres socialement pré-

caires, favorisant ainsi le risque d’exposi-

tion au cannabis. Les évaluations sont donc

très approfondies sur les symptômes schi-

zophréniques et tous les prodromes, avec

à chaque fois le moment de leur apparition,

ainsi que les modalités de consommations

en fréquence comme en dose.

RÉSULTATS

La consommation de cannabis journa-

lière est retrouvée deux fois plus fréquem-

ment dans les quelques semaines qui pré-

cèdent le premier épisode psychotique que

dans les autres périodes analysées. Cette

fréquence quotidienne est la seule retrou-

vée comme facteur de risque. Elle est dif-

férente pour la consommation d’alcool –

pas d’augmentation du facteur – en revan-

che, elle se rapproche de celle du tabac.

Étant donné que le niveau de consomma-

tion est assez instable dans cette popula-

tion jeune, l’étude a ensuite porté sur les

modifications dans le temps de ces diffé-

rentes consommations. Les résultats sont

alors beaucoup plus tangibles.

Hazard ratios for onset of symptoms, using

frequency of use as a time-dependent

covariate to test the effects of pregression

of usea

Si l’on ne s’intéresse qu’aux consom-

mations qui augmentent dans le temps, les

passages d’une consommation nulle à

occasionnelle, d’occasionnelle à hebdo-

madaire et d’hebdomadaire à quotidienne,

sont toutes des facteurs de risque pour

l’épisode psychotique. Plus exactement,

elles sont retrouvées bien plus que ne le

voudrait le hasard, dans les semaines qui

précédent l’émergence psychotique.

Cet effet dose de l’augmentation de fré-

quence n’est peu ou pas observé ni pour

l’alcool ni pour le tabac.

Enfin, last but not least, si l’on incorpore

dans les analyses l’émergence de signes

prodromiques, la prédictivité augmente.

C’est dire que la consommation de canna-

bis possède des effets sans doute assez

directs sur l’ensemble du trouble. De ces

toutes premières manifestations (prodro-

miques), à son expression la plus bruyante

(l’épisode psychotique).

CONCLUSIONS

Nouvel épisode dans les liens entre le can-

nabis et la schizophrénie, pointant du doigt

cette fois la fréquence récemment accrue de

sa consommation comme facteur de risque

réel, pour le trouble constitué comme pour ses

manifestations prodromiques.

Clinique et thérapeutique

D. Gourion (1)

Un marqueur biologique

pour l’aide au choix

de l’antidépresseur ?

Effectiveness of a quantitative electroence-

phalographic biomarker for predicting dif-

ferential response or remission with escita-

lopram and bupropion in major depressive

disorder. Andrew F. Leuchte et al., Psy-

chiatry Research

Volume 169, Issue 2, 30 ; 2009, Pages 132-

138 Et

Comparative effectiveness of biomarkers and cli-

nical indicators for predicting outcomes of SSRI

treatment in Major Depressive Disorder : Results

of the BRITE-MD study. Andrew F. Leuchter

Predicted survival curves of cannabis use

and age at onset of psychosis

Frequency

of use Cannabis Alcohol Tobacco

None 1,000 1,000 1,000

Ever 1,749b1,690 1,570

Weekly 2,415b2,043b1,632

Daily 2,065b1,763 1,825b

a. Symptoms represented prodromal symptoms in

69,7 % of patients.

b. Significant difference compared to the “none” refe-

rence category.

COMMENTAIRE

Il paraît plus important de s’intéresser aux

changements récents de la consommation de

cannabis chez les sujets souffrant d’un pre-

mier épisode psychotique, plutôt qu’à la

quantité moyenne préalable, ni même à l’exis-

tence d’un abus ou d’une dépendance. La

question de l’imputabilité reste irrésolue, en

grande partie du fait qu’il s’agit d’une étude

rétrospective, à savoir pourquoi cette con-

sommation augmente de manière si proche

des troubles psychotiques (cause ou effet).

Néanmoins, cette étude apporte une nouvelle

pierre à l’édifice du cannabis comme subs-

tance pro-schizophrénique…

(1) CH Sainte-Anne, Paris.

Revue de presse 519

et al., Psychiatry Research Volume 169, Issue 2,

30 September 2009, Pages 124-131.

BACKGROUND

Environ deux tiers des patients déprimés

traités par antidépresseurs n’atteignent pas le

seuil de la rémission complète après trois

mois de traitement. Pour ces patients, un trai-

tement antidépresseur d’une autre classe

pharmacologique doit alors être instauré,

impliquant un nouveau délai d’attente de plu-

sieurs semaines. Un marqueur biologique

permettant d’orienter le choix de la molécule

pour chaque patient représenterait une avan-

cée thérapeutique majeure. L’étude BRITE-

MD (Leuchter et al., 2009) avait montré qu’il

est possible de déterminer un index électro-

physiologique « ATR » (antidépressant treat-

ment response, ou index de réponse au trai-

tement antidépresseur) grâce à une mesure

frontale en EEG quantitative (QEEG). Cet

indice ATR avait montré une bonne prédiction

de la réponse à 7 semaines un sérotoniner-

gique, l’escitalopram. Dans l’étude actuelle,

les mêmes auteurs ont tenté de montrer dans

quelle mesure cet index permettrait de discri-

miner correctement le groupe des patients

répondant mieux à l’escitalopram et le groupe

des patients répondant mieux à un antidé-

presseur agoniste dopaminergique et nora-

drénergique, le bupropion.

MÉTHODE

375 sujets ont été explorés en QEEG à

la baseline, puis traités durant une semaine

par 10 mg d’escitalopram à l’issue de

laquelle un nouvel examen QEEG était réa-

lisé permettant le calcul de l’index ATR. Les

sujets étaient ensuite randomisés en trois

groupes, escitalopram, bupropion et esci-

talopram + bupropion. Une Hamilton était

réalisée après 49 jours de traitement. Les

taux de réponse et de rémission étaient

comparables entre les trois groupes.

RÉSULTATS

Les sujets ayant un ATR élevé répon-

daient 2,4 fois mieux à l’escitalopram que

les sujets ayant un ATR bas (68 % versus

28 %). À l’inverse, les sujets ayant un ATR

bas répondaient 1,9 fois mieux au bupro-

pion que ceux sous escitalopram.

Dans la seconde étude, les auteurs ont

comparé l’ATR à un autre type de marqueur

génétique. Ils ont caractérisé différents

polymorphismes dans la région du promo-

teur du gène codant le transporteur de la

sérotonine (5HTTLPR) ainsi que dans le

gène codant le récepteur post-synaptique

5HT2a. Parmi les 73 sujets traités par esci-

talopram durant 49 jours, les taux de

réponse et de rémission furent respective-

ment de 52,1 et 38,4 %. L’index ATR pré-

disait la réponse et la rémission avec 74 %

d’adéquation. Par contre, ni le polymor-

phisme 5HTTLPR, ni celui du 5HT2a ne

permettaient de prédire la réponse ou la

rémission.

Schizophrénie : la présence

d’antécédents génétiques

rend-elle plus vulnérable face

aux effets d’une exposition

prénatale infectieuse ?

Evidence for an Interaction Between Fami-

lial Liability and Prenatal Exposure to Infec-

tion in the Causation of Schizophrenia.

Mary C. Clarke et al., Am J Psychiatry

2009 ; 166 : 1025-1030.

CONTEXTE

La recherche de facteurs de risque de

schizophrénie a permis de mettre en évi-

dence pour la première fois par Mednick

l’effet d’une exposition virale prénatale

durant la pandémie grippale de 1957 à Hel-

sinki. Les premières études pointaient le

second trimestre de la grossesse comme

COMMENTAIRE

La longue quête d’un marqueur biologique de

dépression n’a pas encore permis d’aboutir à

une découverte décisive. Par contre, des tech-

niques sophistiquées électrophysiologiques ou

d’imagerie cérébrale fonctionnelle semblent

ouvrir la voie vers l’identification de marqueurs

permettant d’orienter la stratégie thérapeuti-

que. C’est incontestablement une voie de

recherche très prometteuse, même si ces mar-

queurs demeurent encore difficilement réalisa-

bles en pratique clinique du fait de la complexité

des technologies sur lesquelles ils reposent et

de l’imprécision relative de la prédiction. Leur

optimisation, et leur couplage éventuel avec des

méthodes de pharmacogénétique automati-

sées en plein essor pourrait déboucher, dans

un avenir proche, vers l’avènement de théra-

peutiques ciblées en psychiatrie biologique.

6

6

1

/

6

100%