« D`où » nous parlons... (situations)

Bérénice Hamidi-Kim et Ariane Martinez

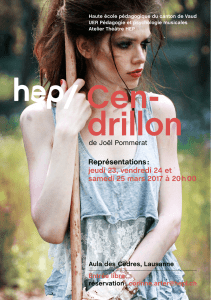

Un conte qui aide à vivre

Conversation écrite autour du Cendrillon de Joël Pommerat

Table des matières

« D’où » nous parlons... (situations)

Un parcours initiatique entre pensée logique et pensée magique

Complexité des figures parentales

Du parcours de la très jeune fille : masochisme et empowerment

« D’où » nous parlons... (situations)

ARIANE MARTINEZ – Nous y voilà.

Nous avons convenu, il y a quelques mois, d’écrire conjointement un texte sur le Cendrillon de

Pommerat. Nous avons aussi convenu que ce texte ne serait pas à proprement parler un « article » à

quatre mains, forme qui lisserait nos propos et nous obligerait à accorder nos violons (avec des « et

que je te corrige un mot » par-ci, et des « et que tu nuances mon propos » par là), mais bien un

dialogue où nos points de vue pourraient s’expliciter, se confronter, et aussi se relayer. Nous avons

choisi de converser, avec l’idée que la conversation peut aussi amener à une conversion, un

infléchissement de la pensée, une nouvelle tournure aux réflexions qu’on peut se faire, quand on est

seul(e), sur un spectacle. Il s’agira néanmoins d’une conversation « écrite », où nous prendrons,

chacune, le temps de développer certaines analyses.

BERENICE HAMIDI-KIM – Chère Ariane,

Une conversation, oui. Quand Marion (Boudier) m’a proposé d’écrire un texte sur la

version/variation scénique du conte Cendrillon par Pommerat, je lui ai demandé s’il serait possible,

plutôt que de rédiger seule un article, d’imaginer un texte à deux voix que nous écririons ensemble,

parce que c’est à toi que je dois d’avoir vu ce spectacle mais aussi parce que nos discussions ont

nourri ma propre réception. Autre précision, que j’ajoute ici à la demande du comité de rédaction :

s’est imposé aussi d’emblée le choix de la conversation et non de l’article à quatre mains. Article :

nom commun, masculin, singulier. Forme universitaire canonique dans laquelle le contexte

personnel de réception est prié de bien se tenir, c’est-à-dire de se taire, alors même que l’on sait

combien il informe toujours la lecture que l’on fait des œuvres. Ici, au contraire, le contingent

débordera de toutes parts,ce sont deux femmes qui parlent, qui se connaissent depuis vingt ans, qui

sont mères, amies, enseignantes-chercheuses et mille autres choses encore. Qui ne parleront pas

seulement de la réception virtuelle programmée par le spectacle, comme pourrait dire l’ami Genette,

mais aussi de leurs réceptions concrètes de cette œuvre, ancrées dans des corps et des psychés.

ARIANE MARTINEZ – ... et dans des expériences particulières, qui ont fait saillir certains aspects

du conte, plutôt que d’autres. Dans mon cas, ce qui m’a frappée, c’est la dimension palliative de

Cendrillon et sa résonance avec nos conceptions, nos relations contemporaines.

Notre dialogue, au sujet des spectacles de Joël Pommerat, est né en 2011, quand j’ai lu ton article

consacré à Ma Chambre froide et paru, depuis, dans Friction 1. Je venais, à ce moment-là, d’assister

à une représentation de Cendrillon à l’Odéon. Les conditions dans lesquelles j’avais vu ce spectacle

ne sont pas anodines, et c’est pourquoi je me permets de les évoquer : j’y étais en compagnie d’une

« très jeune fille » de onze ans, dont le père était gravement malade, et qui est mort depuis. De cette

expérience de spectatrice, j’avais gardé l’impression très forte que Cendrillon était l’une de ces

pièces qui nous « aident à vivre2 », pour reprendre la formule d’Anne-Françoise Benhamou, qui la

distingue implicitement du pouvoir accordé au théâtre de « transformer le monde ». Si ces deux

visions du théâtre ne s’opposent pas forcément, on voit bien ce que l’une doit à Freud (et peut-être

aussi à Artaud), et ce que l’autre doit à Marx (et bien évidemment à Brecht). La force de Cendrillon

me semble résider dans le fait que c’est un spectacle auquel on a envie (ou besoin) de revenir, qu’on

soit enfant ou adulte, et c’est aussi au regard de cette nécessité ou de ce désir d’y revenir, que je le

rapprocherai du conte. Bettelheim l’affirme :

Comme toute production artistique, le sens le plus profond du conte est différent pour

chaque individu, et différent pour la même personne à certaines époques de sa vie.

L’enfant saisira des significations variées du même conte selon ses intérêts et ses

besoins du moment. Lorsqu’il en aura l’occasion, il reviendra au même conte quand il

sera prêt à en élargir les significations déjà perçues ou à les remplacer par d’autres3.

Les contes sont des baumes au cœur qui aident à passer certains seuils. Leur fonction est autre, me

semble-t-il, que l’aristotélicienne purgation des passions. Ils ne soignent pas, ils accompagnent ; ils

sont palliatifs, plus que thérapeutiques. Cendrillon, tel que Pommerat l’a réinventé, a joué

pleinement ce rôle pour moi. C’est pourquoi, lorsque j’ai lu article sur Ma Chambre froide juste

après avoir vu Cendrillon, Bérénice, et tout en partageant certaines réserves que tu formulais (bien

mieux que je ne l’aurais fait) au sujet de Ma Chambre froide, je t’ai écrit pour te dire d’aller voir

Cendrillon...

BERENICE HAMIDI-KIM – Oui, notre présent échange est né d’un précédent, autour de Ma

Chambre froide, ou plutôt sur le billet d’humeur que j’avais écrit sur ce spectacle. Je précise

l’expression car c’est bien de cela qu’il s’agissait dans ce texte, au sens où c’est une émotion forte

qui m’avait fait réagir : j’avais été choquée par la teneur politique de l’œuvre, par la vision ultra

pessimiste qu’elle donnait de la société actuelle, mais aussi des hommes qui la composent.

Formulée sur le mode du constat, elle aboutissait à justifier un ordre social présenté comme un

univers capitaliste impitoyable, inégalitaire et injuste certes, mais comme le moins mauvais système

malgré tout, ou plutôt justement, tout projet de société émancipateur étant rendu caduc par la

mesquinerie des individus et des groupes sociaux, dominés autant que dominants. « Ce monde,

mauvais, ne saurait être autrement qu’il n’est », voilà ce qu’assénait ce spectacle, invitant

subrepticement à la résignation. « Aider à vivre, transformer le monde »… Comment séparer les

deux choses, Freud et Marx, psychanalyse et critique sociale ? Savoir que nous avons la capacité de

transformer l’existant, investiguer les profondeurs du social et de nos consciences, tenter de démêler

les fils inextricables qui les unissent pour moins les subir, est-ce que cela n’aide pas à vivre, ô

combien ? C’est pour ça que j’ai détesté Ma Chambre froide (mon sentiment ne s’est pas émoussé

avec le temps !), parce qu’il n’aidait pas le spectateur à vivre, à mieux vivre. Et c’est pour ça que

j’ai tant aimé Cendrillon : pour la vision de l’espèce humaine qui s’en dégage. Merci donc de

m’avoir permis de ne pas généraliser à tort mon jugement sur cet artiste, et surtout de m’avoir fait

découvrir un spectacle qui m’a bouleversée. Je parle de l’espèce humaine, bien qu’il y ait un partage

évident dans la pièce entre le monde de l’enfance et celui des adultes, parce qu’à la différence d’un

Bond, le changement de vision du monde d’une pièce à l’autre ne s’explique pas chez Pommerat

par une conception de l’enfance comme seul âge régi par le philantropon, ce sens de l’humain cher

à Aristote, avant l’inexorable déchéance de l’âme humaine dans la société corrompue des adultes.

Chez Bond, les enfants sont le seul salut possible, et encore uniquement dans les pièces pour eux et

centrées sur eux, en tant qu’ils sont antérieurs et extérieurs à la civilisation corruptrice qui les

détruit à tout coup dans son théâtre pour adultes. Enfance, âge adulte : deux mondes séparés, dont le

second dévore inexorablement la beauté innocente du premier avec ses grandes dents cyniques et

médiocres. Cendrillon, autre univers, retrace le parcours qui permet à une « toute jeune fille » de

devenir une femme adulte. Le passage d’un âge à l’autre est ici pensé, et qui plus est pensé comme

un travail de deuil permettant une trajectoire de libération : Sandra s’allège à la fin du spectacle

d’un faux-devoir, un mal-entendu qui l’empêchait de vivre, et de la culpabilité qu’il y a à survivre à

sa mère. Mais le spectacle raconte aussi autre chose : le chemin pour apprendre à vivre et à goûter la

vie en sachant que l’on est mortel, et que ceux qu’on aime sont mortels, en mesurant même que

c’est bien là ce qui fait tout le prix de la vie, qu’elle ne soit pas éternelle, comme tente de

l’expliquer à Cendrillon la fée lasse des mille et une vies qu’elle a vécues et des émotions par trop

innombrables qu’elle a le vague souvenir d’avoir un jour éprouvées4.

ARIANE MARTINEZ – Oui, la fée n’est pas seulement celle qui évoque le bonheur des premières

fois, elle est aussi celle qui met l’accent sur l’erreur, à un moment où Sandra ne sait pas encore

qu’elle s’est trompée sur le sens des dernières paroles de sa mère. La fée donne une dimension

comique à l’erreur, elle l’allège, elle la rend ludique, avec ses tours de cartes approximatifs : « C’est

plus marrant, ça peut rater, du coup, quand je réussis, je suis folle de joie5 ». Elle laisse entendre

que l’erreur peut être synonyme de découverte, et qu’il faut prendre le risque d’échouer comme on

court la chance.

BERENICE HAMIDI-KIM – « Une pièce qui aide à vivre », je reviens à cette formule qui touche

si juste, ici. Difficile en fait de considérer Cendrillon comme un (simple) spectacle. Il m’a plus fait

l’effet d’un déclencheur d’introspection. C’est aussi que, comme toi, j’ai vu la pièce dans des

circonstances personnelles particulières : alors qu’une amie très chère était gravement malade. Plus

une jeune fille, mais une jeune femme, à l’aube de sa vie quand même, trop jeune pour mourir. Et

morte pourtant, peu après. Cette circonstance dont l’œuvre n’était pas comptable a bien sûr affecté

la perception que j’en ai eue. Mais c’est aussi que, parce qu’il suit l’itinéraire d’un personnage et

encapsule une morale dans la fable, le conte incite, bien plus que d’autres formes de fiction, au

retour sur soi. Faire le deuil d’une mère force une jeune fille à apprendre comment se construire

comme femme depuis un manque si difficile à combler. Faire adulte le deuil d’une personne du

même âge que soi, c’est tout autre chose. Moins impossible, mais sacrément douloureux quand

même. Le manque de la personne, l’apprentissage que c’est de pouvoir s’autoriser de nouveau à

penser à elle, sans être débordé par le chagrin. Mais aussi l’effet-boomerang, avec cette question en

pleine face : au fait, et toi, si demain tu mourais, aurais-tu vécu ta vie ? Celle que tu voulais vivre,

que tu rêvais étant enfant ? Cendrillon me semble ne parler que de ça. « Ma petite fille, quand je ne

serai plus là il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi… Je

resterai en vie quelque part » : c’est ainsi que tout commence. Rappelons en deux mots la situation

initiale : une très jeune fille qui refuse de vivre sa vie parce qu’elle pense que si elle oublie une

seule seconde de penser à sa mère celle-ci mourra une seconde fois – ce qui n’est pas faux

puisqu’elle ne vit plus que dans le souvenir de sa fille, le père voulant pour sa part « tourner la

page » et « refaire [sa] vie » parce qu’il sait son temps sur terre compté et n’a pas que ça à faire, de

tenter de tuer le temps en l’empêchant de s’écouler. Il sait qu’il ne peut plus s’offrir le luxe de

mettre sa vie en pause. Garder vivant le souvenir de la disparue, la lourde responsabilité pèse de

tout son poids sur les seules – et si frêles – épaules de Sandra. Est-ce la faute de son père ? Peut-être

un peu, semble dire Pommerat – j’y reviendrai. Mais il suggère aussi que c’est avant et après tout

son choix à elle. D'abord, parce que l’enfance c’est l’éternité, l’absence de conscience que le temps

passe, justement, et ne reviendra pas. Mais aussi parce que « vivre est très dangereux »6, et enfin

parce que se dresser contre le joug des injonctions parentales, ou plutôt de leurs ectoplasmes

fantasmés, peut s’avérer une quête bien plus terrible que de terrasser quelques dragons : c'est un peu

comme si Pommerat inversait la perspective de Winnicott, pointant le travail que c’est, d'apprendre

à être un enfant « suffisamment bon7 »... Avant le retournement final, les mauvais traitements et

tâches ménagères dégradantes qu’impose la belle-mère rencontrent à merveille la culpabilité de

l’enfant : récurer la cuvette des toilettes, déboucher baignoires et lavabos, nettoyer les oiseaux morts

qui s’abattent sur la maison ? « Ca va me faire du bien », « c’est dégoûtant ». De même se réjouit-

elle à la vue de sa chambre-cachot : « c’est moche, ça m’correspond ». « Ce qu’on ne peut pas dire,

on ne peut pas le taire8 », le symptôme jaillit de toutes parts, par la parole et par les actes.

ARIANE MARTINEZ – Oui, cette expression de « déclencheur d’introspection » me semble

d’autant plus vraie qu’elle rend compte, du point de vue du spectateur, d’une particularité qui ne

m’avait pas sautée aux yeux quand j’avais vu le spectacle au théâtre, et qui s’avère bien plus

évidente dans le film tiré de la pièce, par le jeu des plans où les visages apparaissent clairement9. Le

fait que, hormis Catherine Mestoussis (la belle-mère) et Deborah Rouach (Sandra), tous les acteurs

jouent plusieurs rôles10, renforce l’impression que tout le conte se déroule à l’intérieur d’une

conscience (celle de Sandra devenue âgée ? Celle de la fée ?). On a l’impression, comme dans un

monodrame ou dans un rêve, que cette conscience se plaît à réagencer les rôles, et même à produire

des êtres composites, tantôt persécuteurs, tantôt complices.

Un parcours initiatique entre pensée logique et

pensée magique

ARIANE MARTINEZ – Parce que Ma Chambre froide est une réécriture partielle de La Bonne

Âme du Se-Tchouan, tu avais, dans ton article, placé Pommerat dans la filiation de Brecht, pour

montrer combien il dérogeait finalement à cette filiation. Depuis, d’autres critiques t’ont suivie dans

ce sens : dans son livre sur Cendrillon, Christophe Triau évoque le désir de Pommerat de restituer,

grâce au théâtre « l’étrangeté des choses11 » que l’habitude nous a fait perdre. Il rapproche cette

idée de « l’étrangéification » (autre traduction possible du terme de « distanciation » en français,

puisque verfremdungseffekt signifie « effet d’étrangeté »). Mais Triau finit par souligner combien

Pommerat s’éloigne des moyens du théâtre épique et critique, et met en relation certains des effets

de son théâtre avec l’inquiétante étrangeté freudienne12.

BERENICE HAMIDI-KIM – C’est vrai, la référence à Brecht permet de dire ce que Pommerat

reprend à l’épique : au-delà du travail de réécriture de pièces de Brecht, le recyclage de certains

outils, dont l’étrangéification, permise par exemple par le découplage entre le vu et l’entendu pour

les spectateurs, entre le fait et le parlé pour les acteurs, dans Les Marchands. Elle permet aussi de

dire l’écart fondamental, en termes de projet politique, entre La Bonne Ame et Ma Chambre froide

par exemple. Mais laissons-là Brecht peut-être, car il n’aide pas beaucoup à penser Cendrillon.

ARIANE MARTINEZ – De mon côté, s’il fallait situer Pommerat dans une filiation, j’aurais

tendance à le placer plus volontiers dans celle d’Artaud, que dans celle de Brecht XYX bien entendu,

pas dans l’idée d’un théâtre de la cruauté, mais dans son rapport au spectacle, qui engage aussi un

rapport au monde. En effet, Pommerat est très éloigné de la démarche critique de Brecht. S’il

emprunte une chose à Brecht, c’est peut-être simplement un procédé, à savoir son utilisation des

classiques13, sa manière de reprendre des situations du répertoire, pour les réinventer et les

actualiser. Mais un procédé n’est pas une démarche. Si j’engage ce parallèle possible entre

Pommerat et Artaud, c’est d’abord parce que, dans la revendication de Pommerat d’écrire des

spectacles14 plutôt que des pièces, dans sa pratique qui consiste à « positionner la parole en rapport

avec l’espace, le son et la lumière15 », on retrouve me semble-t-il l’idée d’Artaud d’une « pièce

faite de la scène directement, [...] où les délimitations habituelles des sentiments et des mots soient

abandonnés16 ». Les « zones volontairement imprécises17 » de l’écriture de Pommerat, sa

recherche d’un « équilibre de la lumière entre montrer et cacher, désir de voir et empêchement18 »,

sa volonté de cultiver une relation « floue, ambiguë [...] avec le monde qui nous entoure19 »,

m’évoquent irrésistiblement le postulat d’Artaud selon lequel « les idées claires sont, au théâtre

comme partout ailleurs, des idées mortes et terminées20 ». Et jusque dans la manière qu’a

Pommerat d’assumer la contradiction, et non de vouloir la penser et la dépasser, il me semble qu’il

y a une posture très similaire à celle d’Artaud, qui rejetait le cartésianisme et empruntait volontiers

à l’inconscient sa capacité à faire coexister des propositions contradictoires :

La complexité ne me fait pas peur, la contradiction non plus, l’assemblage des

contraires m’attire. Nous sommes composés de contradictions. En priver le regard, c’est

lui dissimuler ce qui fait la beauté de chaque chose dans ce monde. « Louis Brouillard »,

le nom de ma compagnie vient de ces convictions. J’ai pensé au terme brouillard en

opposition avec « clarté », avec « l’esprit français », ce fameux dogme du « ce qui se

pense bien s’énonce clairement ». Sous-entendu, tout ce qui ne se maîtrise pas par la

parole, n’a ni intérêt ni réalité. Autrement dit, la parole doit tout cerner. Mais, surtout, il

n’y a rien d’autre d’intéressant et d’existant que ce que je peux nommer. Ça démontre

un fantasme de domination par le mot, par le texte. Sans doute quelque chose qui a

voulu historiquement s’opposer à une domination tyrannique, du religieux et de

l’irrationnel21.

La contradiction est un moteur dramaturgique pour Pommerat. En général, dans ses pièces, il se

refuse à la résoudre, comme en témoignent les deux fins incompatibles et pourtant coexistentes

d’Une seule Main. Il aime à cultiver l’ambiguïté, travailler ensemble la transparence et l’opacité,

laisser en suspens les positions contradictoires, comme nos rêves parviennent à le faire.

Or, Cendrillon fait bande à part dans la constellation de ses drames ambigus. C’est peut-être cela

qui fait que la pièce suscite autant l’adhésion. Elle réconcilie les adeptes de la pensée logique et

ceux de la pensée magique. Pensée logique, parce qu’il y a une vraie progression dans l’histoire,

progression qui permet de résoudre la contradiction incarnée au départ par Sandra (qui s’applique à

survivre à sa mère pour maintenir son souvenir, mais qui se punit de lui survivre dans un même

mouvement). Cette progression dramatique est dialectique et accompagne les raisonnements de

Sandra : au début, la très jeune fille se fait souffrir en substituant le masochisme au deuil ; puis elle

prend conscience du travail nécessaire du deuil en découvrant la situation du Prince ; enfin elle fait

retour sur sa propre expérience et la dépasse. Mais ce « pas à pas » du conte, qui procède par étapes

claires et repérables, se fait au sein d’un monde qui, sans être merveilleux, est habité par la pensée

magique, et tout d’abord la sienne, puisqu’elle est persuadée qu’il suffit de penser à sa mère morte

pour qu’elle ne meure pas « en vrai ». Dans ce monde, les signes sont posés comme flous,

incertains, dès le prologue, qu’il s’agisse des signes gestuels sémaphoriques faits par l’homme, ou

des signes verbaux dénoncés d’entrée de jeu comme potentiellement trompeurs par la narratrice. Ce

rapport ambigu au signe se prolonge dans l’intrigue, que ce soit sur un mode tragique, dans la scène

des dernières paroles de la mère, ou sur un mode comique, quand la très jeune fille tente d’aiguiller

la fée sur la carte qu’elle a tirée, en lui mimant, tant bien que mal, le quatre de carreau (I, 13). Il y a

dans la pièce une forme d’animisme des signes : ils agitent les corps, mais demeurent obscurs,

difficiles à déchiffrer. Le quiproquo est permanent, comme dans la scène 5 de la première partie, où

la fille et le père se tiennent, indécis et désorientés, au seuil de la maison en verre, en dépit des

indications gestuelles de la belle-mère. Sandra est perdue dans les signes, et son surnom

« Cendrier », est aussi issu du brouillard de fumée dans lequel elle est plongée par son père, qui

l’enfume en faisant d’elle sa confidente au lieu d’essayer de l’aider à dépasser sa douleur.

D’ailleurs, le père aussi fait « signe » à Sandra de taire le souvenir de la mère, face aux injonctions

punitives de la belle-mère, signes dont on ne sait si elle les mésinterprète, ou si elle les ignore

délibérément, dans son entêtement masochiste (I, 10). On peut même se demander si l’obsession

ménagère de Sandra, au-delà de son auto-flagellation affichée, ne reflète pas chez elle un besoin de

nettoyer le monde (et sa propre conscience) de tous ces signes obscurs qui l’entachent, et dont elle

ne parvient plus à saisir le sens, car elle insiste bien sur le fait qu’elle va « aimer ça », que « ça va

[lui] faire du bien » (et pas seulement lui faire les pieds). La fée ne semble pas, dans un premier

temps, pouvoir aider Sandra à frayer son chemin dans cette forêt de signes, puisqu’elle rajoute de la

fumée à celle du père, et l’enferme dans une boîte de magie amateur, plus sombre encore que la

cave dans laquelle l’a terrée la belle-mère. Et pourtant, l’embrouillamini mental de Sandra se

dissipe in extremis, grâce à la discussion avec le prince qui l’éclaire sur ses propres comportements

(II, 12), et au retour en arrière dans la chambre de la mourante, qui éclaire son passé sous un autre

jour (II, 14). Contrairement à ce qui se passe dans ce que j’appellerais les pièces-puzzle pour

adultes, qui sont faites de morceaux de situations non-élucidées (Je tremble, Cercles/Fictions, La

Réunification des deux Corées), l’ambiguïté n’est pas maintenue. Elle se dissout en même temps

que l’intrigue se résout, et le quiproquo initial est explicité, se réduisant à une simple erreur de

parcours, comme le souligne la narratrice dans les dernières paroles de la pièce : « Même les erreurs

ont une fin heureusement. Alors moi je m’en vais et je me tais22 ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%