Neurologie: De nouveaux médicaments pour le traitement de la

981

HIGHLIGHTS 2014

Neurologie:

De nouveaux médicaments pour le traitement de la

sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP RR)

×

×

β

κ

β

Christian P. Kamm

Les auteurs ont

reçu, au cours des

années passées,

le soutien nancier

des entreprises

et fondations

suivantes, actives

dans le domaine

de la sclérose en

plaques, pour

leurs formations,

exposés,

consulta tions et

projets de

recherches:

Bayer, Biogen

Idec, Genzyme,

Merck-Serono,

Novartis, Roche,

Teva ainsi que la

Société suisse

de la sclérose en

plaques. Departement Neurologie, Inselspital, Universitätsspital

und Universität, Bern

HIGHLIGHTS 2014

982

Correspondance:

Christian.Kamm[at]insel.ch

Référence

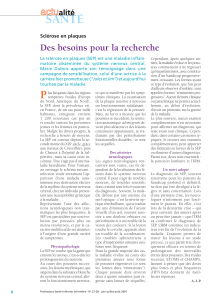

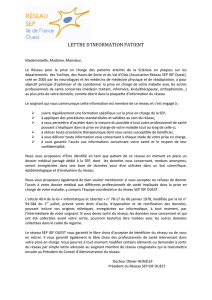

Traitement de

premièreinten�on Traitement de

deuxièmeinten�on Traitement de troisième

inten�on

SEP hautement ac�ve

Natalizumab

Diméthyl

fumarate

Fingolimod

Traitement non mis sur le

marché(CH)

Alemtuzumab

Rituximab

Daclizumab notamment

Transplanta�on autogène de

cellulessouches

Interféronβ

Acétate de

gla�ramère

Natalizumab

(Mitoxantron)

Natalizumab

(Mitoxantron)

Tériflunomide

Diméthylfumarate

Fingolimod

Effet secondaire

Effet secondaire/

Ac�vité de la

maladie

Effet secondaire

Ac�vité

Ac�vité Ac�vité

Ac�vité

Effet secondaire/

Ac�vité de la

maladie

Ac�vité

de la

maladie

Ac�vité/effets secondaires/virus JV posi�f

Figure 1

Schéma thérapeutique de la sclérose en plaques récurrente-rémittente.

1

/

2

100%