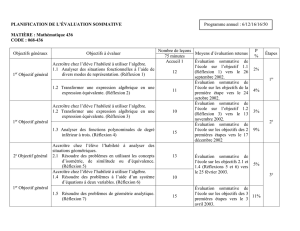

Evaluation sommative en simulation

Evaluation sommative

en simulation

Travail de mémoire

Diplôme Universitaire

de Formateur à l’Enseignement de la Médecine sur Simulateur

Faculté de médecine de Paris Descartes, Paris

Avril 2016

Jacques Berthod, infirmier anesthésiste

Responsable de formation, Service d’Anesthésiologie et de Réanimation,

CHVR, Hôpital du Valais, Suisse

page 1/22

Evaluation sommative en simulation

Jacques Berthod, infirmier anesthésiste

Responsable de formation, Service d’Anesthésiologie et de Réanimation,

CHVR, Hôpital du Valais, Suisse

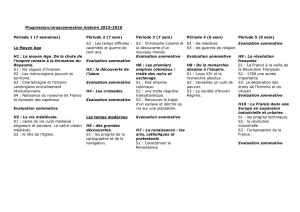

Table des matières

1. Préambule _____________________________________________________________ 2

2. Evaluation en simulation selon le modèle de Kirkpatrick, modifié par Phillips ______ 2

3. Les différentes formes d’évaluation en andragogie ____________________________ 3

3.1. L’évaluation formative ___________________________________________________ 4

3.2. L’évaluation sommative __________________________________________________ 4

3.3. L’auto-évaluation ________________________________________________________ 4

3.4. L’évaluation diagnostique _________________________________________________ 4

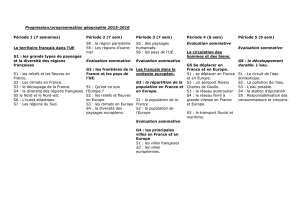

3.5. Les différentes formes d’évaluation dans le modèle de Kirkpatrick _______________ 4

4. Evaluation formative et évaluation sommative dans la formation suisse des infirmiers

anesthésistes _______________________________________________________________ 4

4.1. Evaluation semestrielle sommative __________________________________________ 5

5. Evaluation formative et sommative en simulation en dehors de la santé ___________ 6

5.1. L’aéronautique __________________________________________________________ 6

5.2. La marine marchande ____________________________________________________ 7

5.3. L’industrie nucléaire _____________________________________________________ 7

6. Evaluation formative et sommative en simulation dans les professions de la santé ___ 7

6.1. Evaluation formative _____________________________________________________ 7

6.2. Evaluation sommative ____________________________________________________ 7

6.2.1. Expériences dans l’évaluation sommative en simulation chez les médecins anesthésistes ______ 8

6.2.2. Expériences dans l’évaluation sommative en simulation chez les infirmiers et les infirmiers

anesthésistes. ________________________________________________________________________ 9

6.2.2. Limites de l’évaluation sommative en simulation ____________________________________ 10

6.3. Aspects psychométriques de l’évaluation sommative en simulation : ____________________ 10

les établissements de scores ____________________________________________________________ 10

7. Intégration de l’évaluation sommative en simulation pour les infirmiers en formation

d’anesthésie ______________________________________________________________ 13

7.1. Analyse des données et constitution des situations cliniques ____________________ 13

7.2. Objectifs d’apprentissage ________________________________________________ 13

7.3. Types de situations et choix des scénarios ___________________________________ 14

7.4. Référencement pour la création de scénarios ________________________________ 14

7.5. Rédaction des scénarios et établissement des grilles d’évaluation ________________ 16

7.6. Déroulement du projet __________________________________________________ 17

8. Evaluation en simulation dans les professions de la santé en formation continue ___ 17

9. Conclusion ___________________________________________________________ 19

10. Annexes _____________________________________________________________ 22

Page 2/22

Evaluation sommative en simulation

« L’évaluation influence fortement la motivation d’un étudiant à apprendre, en lui fournissant

des informations qui participent à son sentiment de compétence par rapport aux tâches

d’apprentissage proposées. » Jean Jouquan (12)

1. Préambule

Responsable de formation pratique dans mon institution pour les professionnels infirmiers en

formation d’anesthésiologie (PFA), je dois cependant suivre les instructions d’un centre de

formation reconnu sur le plan suisse et auquel mon hôpital est lié par convention, le CHUV1.

Parmi mes tâches de formateur, je suis chargé d’évaluer régulièrement les PFA de manière

formative, et également tous les six mois de façon sommative. Deux éléments doivent être

évalués séparément : la réalisation d’une anesthésie générale et la qualité du travail du

semestre écoulé. Les deux éléments doivent être validés pour poursuivre la formation. L’outil

d’évaluation du travail des 6 derniers mois est basé sur une liste de 87 items, qui correspond

chacun à une compétence précise. Un logiciel calcule ensuite le rapport entre les compétences

dont le niveau est considéré comme « normatif » et celles où le niveau est insuffisant. Ce

rapport en % du maximum de points possibles permet, en appliquant un tableau de

correspondance, de connaître la note. Parmi ces 87 items, je dois notamment évaluer leurs

compétences lorsque le patient se trouve en danger vital selon 5 critères pré-définis, et dont le

niveau taxonomique évolue en cours de formation.

Souvent, j’ai été confronté à la difficulté de savoir comment évaluer un PFA sur les

compétences en situation d’urgence, parce que je n’avais pas réellement de situation vécue

par le PFA me permettant d’avoir un jugement objectif, surtout en première année de

formation.

L’hypothèse de mon travail est que la simulation, sous certaines conditions, pourrait me

permettre d’évaluer les PFA en situation d’urgence lors de séances de simulation. Des

scénarios pré-établis seraient les cas d’examen. La complexité de ces situations et le niveau de

compétences attendues grandirait avec l’expérience du PFA.

2. Evaluation en simulation selon le modèle de Kirkpatrick, modifié par Phillips

Le travail du formateur ne consiste pas seulement à transmettre un savoir, mais également à

vérifier que ce savoir a été assimilé par le participant. L’évaluation, sous différentes formes,

doit pouvoir répondre à cette interrogation. Parmi les nombreuses théories sur l’évaluation,

celle de Donald Kirkpatrick, chercheur américain, fait référence dans la formation en

entreprise. Ce concept, publié en 1959, est composé de 4 niveaux. Il permet au formateur

d’évaluer la qualité de sa formation. Certains, dont Phillips en 1997, ont proposé des

variantes, en voulant également évaluer le retour sur investissement (1), ajoutant ainsi le

critère de l’efficience de la formation. On aboutit ainsi à une échelle à 5 niveaux progressifs

qui comprend :

1) La réaction (le degré de satisfaction des apprenants)

2) Les apprentissages (acquisition des connaissances, habiletés et/ou attitudes)

3) Les comportements (transfert sur le lieu de travail des apprentissages)

1 CHUV : Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, centre de formation auquel est rattaché l’Hôpital du Valais

Page 3/22

4) Les résultats (impact de la formation sur l’entreprise avec augmentation de la

performance)

5) Le retour sur investissement (rapport entre le coût de la formation et les bénéfices ou

économies engendrées par celle-ci)

L’échelle de Kirkpatrick est souvent utilisée pour évaluer la formation en simulation,

habituellement sur les 3 premiers niveaux, rarement sur le 4ème niveau. Il est en effet difficile

de prouver que l’amélioration de la qualité des soins aux patients est due uniquement à la

formation en simulation. Le 5ème niveau ajouté par Philips qui concerne l’efficience est encore

plus difficile à évaluer en médecine. La formation en simulation a souvent un coût élevé à

cause de l’investissement en matériel, locaux, temps et personnel nécessaire. Si l’objectif de

toute formation en santé est d’améliorer la qualité des soins aux patients, la formation en

simulation vise souvent la réduction des événements graves indésirables en mettant les

participants dans des situations critiques, comme l’arrêt cardiaque, ou l’intubation difficile.

Comme tous les hôpitaux cherchent à diminuer ces événements, ils mettent en place différents

moyens (p.ex. : création de check liste, algorithmes, colloques de revue morbidité-mortalité)

pour y parvenir. La formation en simulation n’est qu’un des moyens et il est très difficile de

quantifier l’impact de la simulation dans la diminution des événements graves indésirables, et

donc des coûts de la santé pour un hôpital précis.

3. Les différentes formes d’évaluation en andragogie

Si l’art et la science d’enseigner aux enfants désignent la pédagogie, le même concept

appliqué aux adultes s’appelle l’andragogie. Dans la forme traditionnelle de l’enseignement

aux enfants, l’enseignant décide du contenu de la formation, et son expérience sert de

fondement à son apprentissage. La motivation des apprenants est stimulée par des signes

extérieurs comme des notes ou des approbations. En andragogie, les adultes sont prêts à

apprendre si les connaissances leur permettent d’affronter des situations réelles.

L’apprentissage ne peut être dissocié du besoin de développement. Les adultes apprennent

mieux si les connaissances, les compétences et les attitudes sont présentées dans le contexte

de leur mise en application sur des situations réelles. Les adultes sont motivés intérieurement

par le désir d’accroître leur satisfaction professionnelle et leur estime de soi (2).

L’évaluation est l’action de comparer des éléments (processus, action, réflexion) issus d’un

observable (ou référé) avec un référent (compétences et connaissances attendues) à l’aide de

critères qualitatifs ou quantitatifs pour produire une information éclairante sur l’observable,

afin de prendre une décision (3).

Comme l’a expliqué le Pr. Jean-Michel Chabot dans le cours de pédagogie destiné aux

formateurs en simulation, l’évaluation est l’élément le plus important du cercle vertueux de

l’éducation qui comprend l’analyse des besoins, la formulation des objectifs, la définition des

moyens d’apprentissage et enfin l’évaluation des compétences. Il conditionne l’apprentissage

de l’étudiant et détermine ainsi un niveau minimal de connaissances ou de compétences à

acquérir pour obtenir une certification, ou un diplôme.

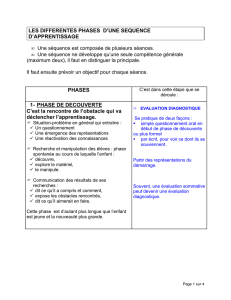

En pédagogie comme en andragogie, on trouve 4 différentes formes d’évaluation :

- l’évaluation formative

- l’évaluation sommative

- l’auto-évaluation

- l’évaluation diagnostique/ou pronostique

Page 4/22

3.1. L’évaluation formative

Elle fait partie intégrante du processus d’apprentissage et sert à recueillir les informations

permettant de connaître le degré de maîtrise atteint, et situer les difficultés éventuelles des

apprenants afin de leur proposer ou de leur faire découvrir les moyens de les surmonter. Elle

se veut un outil d’aide aussi bien pour l’enseignant que pour l’apprenant. L’erreur de l’élève

est perçue comme moyen de résolution des problèmes (4). Dans un programme de formation,

elle devrait composer la majeure partie des différentes formes d’évaluation.

3.2. L’évaluation sommative

Elle a pour but de sanctionner (positivement ou négativement) un acte d’apprentissage afin de

valider un niveau de compétences correspondant à une norme. Une série d’indicateurs permet

d’objectiver et de quantifier cette évaluation (5). Elle est nécessaire dans la formation initiale,

car elle permet soit le passage à une étape ultérieure de formation, soit sur une reconnaissance

officielle d’un niveau normé de compétences (certificat, diplôme).

3.3. L’auto-évaluation

L’auto-évaluation est la seule des différentes formes d’évaluation qui est pratiquée par le

participant, et non pas par le formateur. Son but est de permettre au participant de découvrir

par lui-même ses forces et ses faiblesses, et également les moyens de s’améliorer. Cet

apprentissage n’est pas toujours facile, parce qu’il implique de porter un regard critique sur

soi-même, à l’aide de critères et de marqueurs prédéfinis (6).

3.4. L’évaluation diagnostique

Elle a pour but de faire le point à un moment donné sur un certain niveau de compétences

et/ou de connaissances. Tout processus idéal de formation devrait commencer par une

évaluation diagnostique afin que le formateur adapte son cours en fonction des connaissances

acquises. Pour le pédagogue Dominique Courtillot (7), l’évaluation diagnostique doit être

courte, décontextualisée autant que possible, non notée et peut se faire individuellement ou en

groupes.

3.5. Les différentes formes d’évaluation dans le modèle de Kirkpatrick

Ces quatre formes d’évaluation se retrouvent dans les trois premiers niveaux du modèle de

Kirkpatrick. En demandant au participant d’auto-évaluer son degré de satisfaction à la fin

d’une formation, on recherche à quantifier le 1er niveau. Un pré-test avant une formation

permet de faire une évaluation pronostique et servira à évaluer les apprentissages avec le post-

test (2ème niveau). Le post-test, réalisé en fin de formation, est une évaluation formative ou

sommative du 2ème niveau. Enfin, un examen des compétences réalisé au lit du patient, au

terme d’une formation initiale, est une évaluation sommative du 3ème niveau du modèle de

Kirckpatrick.

4. Evaluation formative et évaluation sommative dans la formation suisse des

infirmiers anesthésistes

Selon le référentiel des études post-diplôme (8) du CHUV, « l’évaluation formative est

centrée sur le processus d’apprentissage du PFA. Elle permet de suivre l’évolution des

compétences, le niveau d’atteinte des objectifs fixés et de déterminer les axes de progression.

Elle ne fait pas l’objet d’une notation, mais d’annotations dans le référentiel de compétences.

L’évaluation formative repose sur les capacités d’auto-évaluation et de réflexivité. Elle est

pratiquée tout au long des études, entre autres lors d’enseignements cliniques, de supervision,

d’analyse de pratiques, d’encadrements ponctuels ou d’études de cas.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

1

/

40

100%