plus de questions que

INT J TUBERC LUNG DIS 5 (3): 205-207

©2001 IUATLD

[Traduction de l'éditorial "Assessing health seeking behaviour among tuberculosis patients in rural South Africa" Int J

Tuberc Lung Dis 2001; 5 (3): 205-207.]

EDITORIAL

La signification clinique des interactions entre le VIH et le

bacille tuberculeux : plus de questions que de réponses

L'IMPACT POTENTIEL de la tuberculose (TB)

active sur le taux de progression de la maladie VIH

est réexaminé dans l'article de Badri et coll. dans

ce numéro du Journal.1 Les patients atteints de

tuberculose se présentant dans les polycliniques

pour VIH à Cape Town ont des taux ajustés de

mortalité et des taux d'incidence d'infection

opportunistes non-tuberculeuses (IOs) plus élevés

que les sujets fréquentant ces polycliniques mais

sans TB active. Les différences de résultat sont les

plus évidentes pour les patients qui ont des

décomptes initiaux de CD4 élevés (supérieurs à

200 x 106/L), comme cela a été trouvé également

dans une étude prospective similaire provenant

d'Ouganda.2 Que pouvons-nous attendre d'études

d'observation comme celles-ci au sujet de l'impact

de la TB sur l'histoire naturelle de l'infection VIH,

au sujet de l'importance de la TB relativement aux

autres pathogènes et en ce qui concerne les

priorités en matière d'interventions ou de

recherches ultérieures?

Le trait caractéristique de l'infection VIH non

traitée est une immunosuppression progressive qui

affecte de façon prédominante l'immunité à

médiation cellulaire et qui entraîne une

augmentation de sensibilité à l'égard des IOs. Il est

bien établi que la fréquence et la sévérité des IOs

augmentent au fur et à mesure de l'aggravation de

l'immunosuppression liée au VIH. Il n'est pas

étonnant que ceci soit associé à des taux accrus de

mortalité puisque chaque IO entraîne un risque qui

peut être substantiel de décès spécifique au

pathogène considéré. Toutefois, l'hypothèse

centrale de l'article de Badri et coll. est l'existence

d'un autre effet défavorable, en l'occurrence un

déclin irréversible et par étape de la fonction

immunitaire entraîné par une poussée de

réplication rapide du VIH qui serait induite par une

stimulation immunitaire intercurrente.3 Celle-ci a

été initialement attribuée à la tuberculose

puisqu'elle provoque une réponse immunitaire

caractéristiquement prolongée du type à médiation

cellulaire, mais cette hypothèse a été étendue

depuis lors à d'autres infections intercurrentes.3,4

Les conséquences potentielles sont une

augmentation subséquente du risque d'IOs et de

décès comme celle qui est illustrée par la flèche

rétrograde de la Figure. Le phénomène par lequel

un résultat de la prédisposition peut rétroagir pour

exacerber la maladie prédisposante n'est pas propre

au VIH ; par exemple les infections thoraciques

bactériennes peuvent simultanément compliquer et

aggraver des bronchectasies sous-jacentes.

La possibilité que les taux de progression du

VIH soient significativement propulsés par des IOs

intercurrentes a attiré un intérêt et des fonds de

recherche substantiels car, s'il en était ainsi, la

prévention des IOs serait une urgence

complémentaire. Toutefois, cette hypothèse n'est

toujours pas démontrée, en raison des difficultés

qu'il y a à distinguer les différentes composantes

qui interviennent dans le pronostic. Les études

d'observation, comme celle de ce numéro

investiguant l'impact de la tuberculose sur les

événements subséquents, ne peuvent pas distinguer

les relations à deux directions incluant une

rétroaction positive d'avec une relation plus simple

et à une direction dans laquelle la TB est

principalement la conséquence d'une déficience

fonctionnelle de l'immunité, mais ne contribue pas

à cette dernière. La limitation principale est que la

corrélation est imprécise entre état fonctionnel

immunitaire et marqueurs de laboratoire comme

les décomptes de CD4 ou charges virales ;5 il n'est

donc pas possible d'effectuer un ajustement précis

dans les analyses multivariées : ceci laisse la porte

ouverte à l'interprétation selon laquelle les piètres

pronostics ultérieurs dans le groupe TB reflètent

simplement des différences difficilement

quantifiables de la fonction immunitaire de début.

Dès lors, les études d'observation ne permettent

pas de conclure à une relation de causalité. Par

contre, elles fournissent des indications sur

l'ampleur du bénéfice individuel qu'on aurait pu

attendre si l'épisode de TB avait été prévenu et si la

prévention de la fonction immunitaire. Pour la TB,

à l'opposé de ce qui se passe dans d'autres IOs

associées au VIH, il existe une masse de données

pertinentes provenant d'essais contrôlés

randomisés (ECR) avec placebo sur le traitement

2 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease

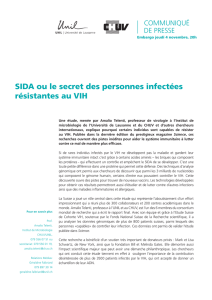

Infection VIH Impact des IOs associées au VIH

• morbidité & mortalité

• spécifique au pathogène

Immunosuppression • ? impact indirect dû à

progressive et du taux de progression du VIH

charge virale • contagiosité & transmission du VIH

?• via une inflammation génitale par

les infections sexuellement transmissibles

fréquence et sévérité • ? via charge virale plasmatique par

des IOs les autres infections intercurrentes

• transmission des IOs contagieuses

Intensité et nature de l'exposition au pathogène

• facteurs socio-économiques

• variations géographiques

Figure Interactions potentielles entre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les infections

opportunistes (IOs) et l'environnement dans lequel se trouvent les individus

des infections tuberculeuses latentes.6 Le

traitement d'une TB latente chez les sujets

séropositifs pour le VIH et dont les tests

tuberculiniques sont positifs réduit de manière

significative l'incidence subséquente de la TB mais

n'a pas d'impact significatif sur la survie selon la

méta-analyse la plus importante et la plus

récemment publiée.6 Comment ces résultats

peuvent-ils être réconciliés avec ceux de Badri et

coll. et avec d'autres études similaires ? Les deux

ne s'excluent pas mutuellement puisqu'il se

pourrait simplement que l'incidence de la TB

associée au VIH n'est pas suffisamment importante

pour l'emporter sur les taux de progression du VIH

et de sa mortalité au niveau de la population. Ceci

est particulièrement vraisemblable si l'impact sur la

progression était limité au sous-groupe de cas de

TB qui surviennent précocement dans le décours

de la maladie VIH, comme le suggèrent les

résultats de Badri et coll. et de Whalen et coll.

Néanmoins, quoiqu'un avantage individuel n'ait

pas été exclu, les résultats des ECR impliquent

qu'un traitement généralisé de l'infection TB

latente n'aura probablement pas un impact majeur

sur les taux de progression de la maladie VIH et

que la progression accélérée du VIH due à la TB,

si toutefois elle existe vraiment, n'a pas une

signification majeure an matière de santé publique.

En ce qui concerne les autres pathogènes, les

charges virales plasmatiques sont transitoirement

augmentées par la stimulation immunitaire

provenant de n'importe quelle cause, y compris les

infections par les protozoaires ou les helminthes

comme la malaria et la schistosomiase, d'autres IOs

associées au VIH et même les vaccinations.3,4 Il est

important de savoir que d'autres IOs associées au

VIH impliquent un pronostic défavorable en ce qui

concerne l'intervalle de survie sans maladie et la

survie globale quand on les compare avec d'autres

individus appariés mais sans événements

intercurrents, et que la TB associée au VIH

implique un pronostic moins grave que d'autres

IOs intervenant dans la définition du SIDA, dans

des groupes appariés de patients.7 Si l'hypothèse

selon laquelle une stimulation immunitaire

simultanée accélère la progression du VIH est

correcte, il est possible que des infections

courantes, qu'elles soient ou non associées au VIH,

puissent jouer collectivement un rôle majeur en

déterminant des taux de progression du VIH dans

des situations où l'exposition à des agents

infectieux et en particulier à des parasites est

marquée. Des différences régionales de l'état basal

d'activation immunitaire existent entre les résidents

de pays industrialisés et ceux des pays en

développement,8 mais il n'existe pas de consensus

clair au sujet du fait que ceci entraînerait des

différences dans le taux de progression du VIH.

3,4,9,10 La possibilité que des poussées de réplication

accrue du VIH associée aux IOs et aux co-

infections parasitaires pourraient contribuer aux

taux de transmission élevés du VIH observés en

Afrique sub-saharienne est peut être de

signification plus importante pour la santé publique

puisque les charges virales plasmatiques et celles

des sécrétions génitales sont corrélées l'une avec

l'autre ainsi qu'avec la contagiosité.11

La survie de personnes infectées par le VIH est

Editorial 3

3

certainement plus courte dans les pays en

développement que dans les pays industrialisés et

ces différences régionales vont en croissant. Le

facteur prédominant toutefois est l'accessibilité et

le standard des soins.12 La mise à disposition de

moyens de diagnostic de l'infection VIH et l'accès

à des interventions basales effectives et peu

coûteuses sont déjà des priorités majeures, le coût

et les barrières logistiques restant les défis-clé qui

doivent être surmontés.12 Pour l'isoniazide et le

cotrimoxazole, les bénéfices indirects

hypothétiques de préservation de la fonction

immunitaire n'ajoutent que peu de supplément aux

avantages directs de la prévention des IOs

spécifiques et ne représentent en rien une raison de

changer les recommandations en cours. Comme

secteurs de recherche qui pourraient effectivement

entraîner des modifications en matière de politique

à suivre, signalons l'investigation de l'impact des

infections intercurrentes qui ne bénéficient pas

encore d'une priorité d'intervention, comme les

helminthiases ou la malaria associée au VIH ainsi

que leur relation avec la contagiosité. Même si la

question de savoir si la TB a un impact quelconque

sur la progression de la maladie VIH peut rester

sans réponse, ceci ne diminue en rien la gravité de

l'épidémie de TB associée au VIH et ne réduit

nullement l'urgente nécessité d'un accroissement de

l'accessibilité aux soins dans les zones sévèrement

atteintes.

ELIZABETH L. CORBETT

KEVIN M. DE COCK

Department of Infectious and Tropical Diseases

London School of Hygiene and Tropical Medicine

Keppel Street WC1E 7HT, UK

Tel : (+44) 20 7927 2116

Fax : (+44) 20 7637 4314

e-mail : elizabeth.corbett@lshtm.ac.uk

Références

1 Badri M, Ehrlich R, Wood R, Pulerwitz T, Maartens G.

Association between tuberculosis and HIV disease

progression in a high tuberculosis prevalence area. Int J

Tuberc Lung Dis 2001; 5 (3): 000-000.

2 Whalen C C, Nsubuga P, Okwera A, et al. Impact of

pulmonary tuberculosis on survival of HIV-infected

adults: a prospective epidemiologic study in Uganda.

AIDS 2000; 14: 1219-1228.

3 Del Amo J, Malin A S, Pozniak A, De Cock K M. Does

tuberculosis accelerate the progression of HIV disease?

Evidence from basic science and epidemiology. AIDS

1999; 13: 1151-1158.

4 Bentwich Z, Maartens G, Torten D, Lal A A, Lal R B.

Concurrent infections and HIV pathogenesis. AIDS

2000; 14: 2071-2081.

5 Mellors J W, Rinaldo C R, Gupta P, White R M, Todd J

A, Kingsley L A. Prognosis in HIV-1 infection

predicted by the quantity of virus in plasma. Science

1996; 272: 1167-1170.

6 Bucher H C, Griffith L E, Guyatt G H, et al. Isoniazid

prophylaxis for tuberculosis in HIV infection: a meta-

analysis of randomized controlled trials. AIDS 1999;

13: 501-507.

7 Petruckevitch A, Del Amo J, Phillips A N, et al.

Disease progression and survival following specific

AIDS-defining conditions: a retrospective cohort study

of 2048 HIV-infected persons in London. AIDS 1998;

12: 1007-1013.

8 Clerici M, Butto S, Lukwiya M, et al. Immune

activation in Africa is environmentally-driven and is

associated with upregulation of CCR5. AIDS 2000; 14:

2515-2521.

9 French N, Mujugira A, Nayiyingi J, Mulder D, Janoff E

N, Gilks C F. Immunologic and clinical stages in HIV-

1-infected Ugandan adults are comparable and provide

no evidence of rapid progression but poor survival with

advanced disease. J Acquir Immune Defic Syndr 1999;

22: 509-516.

10 Deschamps M M, Fitzgerald D W, Pape J W, Johnson Jr

W D. HIV infection in Haiti: natural history and disease

progression. AIDS 2000; 14: 2515-2521.

11 Quinn T C, Wawer M J, Sewankambo N, et al. Viral

load and heterosexual transmission of human

immunodeficiency virus type 1. N Engl J Med 2000;

342: 921-929.

12 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Report

on the global HIV/AIDS epidemic. UNAIDS/00.13E.

Geneva: UNAIDS, 2000.

1

/

3

100%