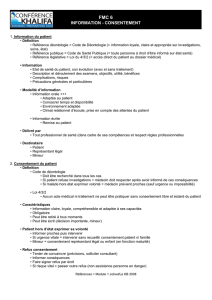

l`information du patient

1

MODULE I - “APPRENTISSAGE DE L’EXERCICE MÉDICAL”

Item N°6 :

Le dossier médical.

L’information du malade.

Le secret médical.

DCEM3 – mise à jour mars 2010

Professeur Jean-Luc CHOPARD

INTRODUCTION

L’exercice de la médecine est caractérisée par une relation qui s’instaure entre le malade et le

médecin, et qui comporte normalement un échange d’informations qui doivent être délivrées surtout par le

malade, mais aussi et nécessairement par le médecin.

Il existe actuellement une revendication du corps social tendant à améliorer les informations

habituellement délivrées par les médecins à leurs patients, ce qui se traduit par certaines évolutions de la

jurisprudence et de la loi, mais on peut comprendre aussi cette demande de la société comme un souci plus large

d’améliorer la relation médecin-malade à un moment où la médecine devient de plus en plus technicienne.

Les échanges d’informations entre le malade et le médecin ne peuvent être que partiels, car, comme

dans toute relation inter-humaine, chacun conserve vis à vis de l’autre un certain nombre de secrets.

C’est ainsi qu’un malade ne dit jamais tout à son médecin, notamment sur ce qu’il ressent, et qu’un médecin ne

dit jamais tout à son malade, notamment sur ce qu’il pense.

Cette discrétion, ou cette réticence n’a rien à voir avec le secret professionnel, elle est seulement la

marque de la relation qui s’instaure, une des fonctions de cette relation étant de faire parvenir à la

connaissance du malade et du médecin tous les éléments et seulement les éléments nécessaires à la conduite

des soins.

Pour que le patient donne les informations nécessaires, encore faut-il qu’il soit assuré que ses propos,

ou les constatations médicales qui seront faites sur sa personne, demeureront confidentiels, c’est à dire

uniquement connus de ceux qui le prendront directement en charge sur le plan médical. Le secret professionnel

a pour but de protéger la confidentialité de cette relation, et il ne concerne donc que les tiers extérieurs à

celle-ci.

Pour que le médecin donne les informations nécessaires, il faut qu’il ait conscience que cette démarche

est indispensable pour obtenir un consentement réellement “éclairé” du patient, et une adhésion suffisante

aux soins entrepris, condition de leur efficacité.

L’information du patient et le secret professionnel sont donc deux éléments indispensables à l’exercice

médical, car ils permettent au patient d’abord de se confier, puis de consentir aux soins qui lui seront proposés

en fonction des explications qui lui seront données.

Mais au-delà de son aspect subjectif, ancré dans une relation inter-humaine, l’exercice médical est

aussi une élaboration et une réflexion qui visent à objectiver la maladie à partir de signes cliniques, de

données biologiques, d’examens d’imagerie, etc, ce qui doit aboutir à un raisonnement médical.

Or, cette démarche intellectuelle se traduit par des traces écrites et des documents divers qui

constituent le dossier médical, expression tangible et objective de la relation médecin-malade.

Ce dossier est donc aussi un point de rencontre des problèmes liés à l’information des patients et au

secret vis à vis des tiers.

La loi du 4 mars 2002 a précisé et modifié les contours des obligations légales qui s’imposent au

médecin, en instituant notamment un droit à l’information et l’accès direct au dossier pour le patient.

2

L’INFORMATION DU PATIENT

1°) L’obligation d’information

L’article 16-3 du Code Civil dispose que “il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain

qu’en cas de nécessité médicale pour la personne (ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique

d’autrui- loi du 6 août 2004)”.

Cette nécessité médicale représente le “fait justificatif” qui permet aux médecins, chirurgiens-

dentistes, sage-femmes et personnels soignants d’exercer leur profession, cette “autorisation de la loi” étant

donc exclusivement réservée au domaine de la médecine au sens large, et uniquement lorsqu’une intervention

est nécessaire. Dans les autres cas, toute atteinte volontaire ou involontaire à l’intégrité du corps humain est

passible de sanction pénale.

En outre, le Code Civil précise immédiatement dans le 2ème alinéa de l’article 16-3 que

“le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors les cas où son état nécessite une

intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir”.

Ce consentement ne justifie pas l’acte médical, mais il est absolument nécessaire avant toute

intervention sur un malade capable de s’exprimer. Or, il n’y a pas de consentement possible sans information

sur l’acte qui est envisagé, et cette information est donc une composante indispensable à l’exercice médical.

L’article 35 du Code de Déontologie indique que “le médecin doit à son malade une information

loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qui lui sont proposés”.

Dans le cadre de l’exercice hospitalier, le Code de la Santé Publique dispose (art. L. 1112-1) que ” les

praticiens des établissements assurent l’information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux

participent à cette information dans leur domaine de compétence..”, et la charte du patient hospitalisé indique

que ces établissements doivent veiller à ce que les patients reçoivent une information médicale et sociale.

Dans le cadre contractuel de l’exercice libéral, la Cour de Cassation (Civ,1ère,14 octobre 1997) a

repris la formulation du Code de déontologie, exigeant une “information loyale, claire et appropriée” pour que

le patient soit suffisamment éclairé pour donner son consentement.

(La précédente formulation, “information simple, approximative, intelligible et loyale” - civ, 21 février 1961- est actuellement obsolète)

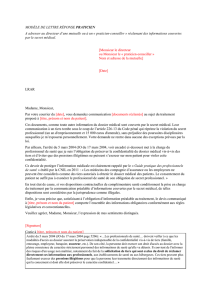

2°) La preuve de l’information

2-1 - Dans le secteur libéral, la jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué au cours du temps.

- Dès 1942 (arrêt Teyssier du 28 janvier 1942), la Cour Suprême considérait que l’obligation de recueillir le consentement du

patient était “imposée par le respect de la personne humaine”, et que le médecin devait apporter la preuve qu’il avait informé le malade sur

les risques qu’il lui faisait subir en décidant d’une intervention, dans un cas où il y avait une alternative thérapeutique.

- Un premier revirement de jurisprudence a eu lieu en 1951 (arrêt Birot), puisqu’on imposait alors au patient d’apporter la preuve

qu’il n’avait pas été informé, ce qui était évidemment très difficile.

- Depuis l’arrêt Hedreul du 25 février 1997, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation

considère que “celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information

doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation”, et le médecin doit donc de nouveau pouvoir

démontrer qu’il a informé le patient sur la nature et les conséquences de la thérapeutique proposée, sur les

risques des investigations et des soins, et sur l’existence éventuelle d’une alternative thérapeutique.

Jusqu’à cette époque, il était admis que le médecin n’avait pas à signaler les risques exceptionnels,

mais la Cour de Cassation considère actuellement que le malade doit être informé des risques graves de

nature à avoir une influence sur sa décision, et que le médecin“n’est pas dispensé de cette obligation par le

seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement”.

Il faut bien comprendre toutefois que cette obligation d’information sur les risques graves, même

exceptionnels, trouve sa limite dans l’existence d’une alternative thérapeutique. C’est ainsi que la Haut

Conseiller SARGOS, qui est un des promoteurs de l’évolution actuelle de la jurisprudence, considère que “un

patient dont le pronostic vital est en jeu, qui manifeste une forte anxiété et qui ne peut être sauvé que par une

intervention à forts risques, qui peuvent être encore accrus par son état d’anxiété, ne doit pas être informé de

ces risques” (Petites affiches - 25 septembre 1999 - N° 189).

- Enfin, dans un arrêt du 9 octobre 2001, la première Chambre Civile étend cette obligation de faire la

preuve d’une information sur les risques graves aux affaires non encore jugées qui peuvent être très antérieures

à l’arrêt Hedreul de 1997.

Il s’agissait dans ce cas d’un sujet né en 1975, qui présente une atteinte bilatérale du plexus brachial en rapport avec un

accouchement par le siège qui avait été préféré à une césarienne, et qui a engagé à sa majorité une action en responsabilité contre le

médecin et la clinique, en invoquant notamment le défaut d’information de sa mère. La Cour d’Appel a considéré qu’à l’époque de

l’accouchement “le médecin n’était pas contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les complications afférentes aux

investigations et soins proposés, et ce d’autant moins qu’en l’espèce le risque était exceptionnel”, ce qui correspondait en effet à l’état de la

jurisprudence après l’arrêt Birot.

Toutefois, cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation qui a considéré que ‘”l’interprétation jurisprudentielle d’une même

3

norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés, et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une

jurisprudence figée”. Cette décision est conforme à la position classique de la Cour de Cassation qui a toujours décidé que les évolutions de

la jurisprudence sont “rétro-actives” et s’appliquent donc à toutes les espèces non encore définitivement jugées.

Cette affaire met en fait l’accent sur le problème de la durée de prescription en matière civile contractuelle, qui dans cette espèce

était de 48 ans (30 ans à compter de la majorité du sujet), et certains proposaient d’ailleurs de ramener cette durée de prescription à 10 ans

(ce qui est le cas depuis la loi du 4 mars 2002), afin de ne pas trop accroître l’insécurité juridique liée aux évolutions de la jurisprudence.

2-2 - En ce qui concerne l’exercice médical à l’hôpital public, le Conseil d’Etat a suivi la même

évolution jurisprudentielle, et dans deux arrêts du 5 janvier 2000, il précise que “lorsque l’acte médical...

comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui

permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence,

d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent

qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation”.

2-3 - Dans l’état actuel (dès avant la loi du 4 mars 2002), quel que soit son mode d’exercice, le

médecin doit donc pouvoir démontrer qu’il a informé son patient des risques qu’il lui faisait courir du fait des

investigations ou des soins, sachant que cette preuve “peut être faite par tous moyens” (Cass.Civ. 1ère - 14

octobre 1997), y compris des présomptions au sens de l’article 1353 du Code Civil (c’est à dire un ensemble de

faits, de circonstances ou d’éléments formant “des présomptions graves, précises et concordantes”). Il peut

s’agir par exemple d’un délai suffisant entre une consultation et une intervention, du nombre des consultations,

du nombre des médecins consultés, de la profession du patient (par exemple infirmière), du maintien d’un

contact avec le malade après l’intervention, etc.

Il reste toutefois qu’un document écrit est une preuve beaucoup plus tangible, certains médecins font

actuellement signer des formulaires d’information à leurs patients, mais il s’agit là d’une attitude défensive qui

nuit sans doute à la relation médecin-malade, nous y reviendrons.

2-4 - Il faut comprendre enfin que le défaut d’information ne peut conduire à indemniser le patient que

si celui-ci peut démontrer qu’il a de ce fait perdu la chance de se soustraire au risque qui s’est finalement

réalisé. Il faut donc qu’il y ait une véritable alternative thérapeutique, et que le patient ait pu réellement

refuser l’investigation ou le traitement proposé.

C’est ainsi que dans l’affaire Hedreul, le malade avait subi une perforation intestinale au cours d’une coloscopie, le médecin ne

pouvait démontrer qu’il l’avait informé du risque, mais la Cour de renvoi a considéré que ce patient, au cas où il aurait été correctement

informé, “n’aurait pas pu raisonnablement refuser l’examen et l’exérèse” (Cour d’Appel d’Angers - 11 septembre 1998). Il s’agissait en

effet d’un pharmacien, dont le père était décédé d’un cancer du colon, qui présentait lui-même des polypes responsables de troubles

digestifs, et qui avait exprimé des craintes pour l’avenir. Pour cette raison, aucun dommage et intérêt n’a été accordé.

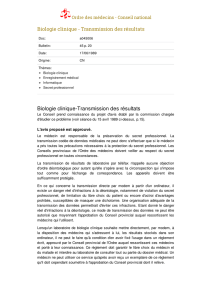

3°) Contenu de l’information .

Il ne faut pas perdre de vue que la finalité de l’information du patient est d’obtenir son consentement

éclairé aux investigations et aux soins qui lui sont proposés, ce qui signifie que doit être offerte éventuellement

la possibilité de les refuser.

Il s’agit donc d’une information globale qui doit porter sur l’état du patient, l’évolution prévisible de

ses troubles, la nature des examens complémentaires et des soins qui paraissent nécessaires, ainsi que leurs

conséquences sur la vie du patient (durée de l’intervention, douleurs, gêne fonctionnelle, arrêt de travail,

cicatrices, effets secondaires d’un traitement, etc).

- Une attention particulière doit être portée aux risques éventuels et aux complications possibles,

notamment s’il existe une alternative thérapeutique, par exemple lorsqu’on doit choisir entre une intervention

sous coelioscopie ou une voie chirurgicale classique.

- Comme on l’a déjà dit, cette notion d’alternative thérapeutique est un élément déterminant,

l’information devant être d’autant plus exhaustive lorsque cette alternative existe, et plus généralement, il

apparaît une relation dialectique entre la nécessité thérapeutique et le niveau de l’information.

C’est ainsi par exemple que lorsqu’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale est

nécessaire, il convient éventuellement d’évoquer brièvement les risques de toute anesthésie, mais il n’y a pas

lieu d’insister lourdement sur ce point qui ne pourrait qu’aggraver l’anxiété du patient. En revanche, dans

l’hypothèse d’une intervention à visée esthétique dont la nécessité “thérapeutique” est moins évidente, il

convient de décrire tous les risques de manière précise et exhaustive, même s’ils sont exceptionnels, car ils sont

alors de nature à influencer la décision du patient.

4°) Qui doit informer?

L’article 64 du Code de Déontologie Médicale énonce que “lorsque plusieurs médecins collaborent à

l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés; chacun des praticiens

assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade”.

Cela signifie notamment que lorsqu’un médecin prescrit un examen complémentaire, il doit informer

le patient du déroulement et des risques de cette investigation, et cette information doit être complétée par le

médecin qui réalise l’acte, notamment pour ce qui concerne ses aspects plus techniques. Il est donc très

4

important que les médecins qui interviennent successivement auprès d’un même patient se concertent afin de

coordonner les informations nécessaires, et il convient en outre que ces médecins se tiennent mutuellement

informés d’éventuelles particularités du patient susceptible d’interférer dans la réalisation d’un acte.

C’est ainsi que dans un arrêt du 28 octobre 1997, la Cour de Cassation a retenu la responsabilité d’un ophtalmologiste qui

n’avait pas averti l’anesthésiste que le globe oculaire du patient était déformé, ce qui avait conduit à une perforation lors de l’anesthésie

locale, sachant qu’il existait une alternative (utilisation d’une aiguille à biseau court ou anesthésie générale).

5°) Cas particuliers

5-1 - Patient incapable de consentir en raison de son état de santé.

Il peut s’agir de malade dans le coma, aphasique, dément, etc.

En cas d’urgence, et a fortiori de danger vital, le médecin doit accomplir les gestes salvateurs, la

nécessité thérapeutique primant alors sur la recherche du consentement.

Dans les autres cas, le Code de Déontologie Médicale dispose dans l’article 36 que “si le malade est

hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et

informés, sauf urgence ou impossibilité”.

Cette notion de “proches” est donc suffisamment vague pour tenir compte des réalités pratiques,

notamment dans le cadre d’une urgence relative, sachant que si les soins peuvent être différés, il convient alors

de rechercher quelles sont les personnes les plus proches, en particulier les membres de la famille et la

“personne de confiance” au sens de la loi du 4 03 02 (cf. Infra)

Remarquons que les proches ne consentent pas à la place du patient, ils peuvent seulement donner

un avis sur ce que la malade aurait souhaité, s’il existe une alternative, et l’article 16-3 du Code civil indique

nettement dans le 2° alinéa que si le patient est incapable de consentir, les gestes nécessaires sur le plan

thérapeutique doivent être effectués sans son consentement qui est alors impossible.

5-2 - Diagnostic ou pronostic grave

Le Code de Déontologie Médicale (article 35) indique que “dans l’intérêt du malade et pour des

raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un

diagnostic ou d’un pronostic grave, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un

risque de contamination”.

Ce que certains appellent “la limitation thérapeutique de l’information” a donc pour objet de protéger

le patient en n’aggravant pas son anxiété de manière excessive, ce qui peut également s’appliquer aux risques

graves d’une investigation ou d’une intervention jugées nécessaires, lorsqu’il n’y a pas d’alternative

thérapeutique.

Il reste que le médecin doit pouvoir expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas

informer son patient, et en cas de maladie infectieuse transmissible (par ex. SIDA), l’intérêt des tiers impose

que le patient soit complètement informé afin qu’il prenne les mesures de protection nécessaires.

5-3 - Pronostic fatal

Le Code de Déontologie (article 35) dispose que “un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec

circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement

interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite”.

Il s’agit là d’une information sur l’évolution de la maladie qui ne s’applique qu’aux cas les plus graves

(par exemple un cancer en phase terminale), sachant que l’attitude préconisée par le Code de Déontologie ne

doit pas être systématique, et que certains patients demandent au contraire à être informés précisément du temps

qu’il leur reste à vivre, le médecin devant alors répondre aussi précisément que possible.

5-4 - Mineurs et majeurs incapables

L’article 42 du Code de Déontologie dispose que “un médecin appelé à donner des soins à un mineur

ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur

consentement.

En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.

Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible”.

- Dans le cas d’un mineur, le consentement d’un seul des deux parents est nécessaire en cas de soins

courants, mais en revanche, en cas de risque grave (intervention chirurgicale par exemple), le consentement des

deux parents doit être recherché, dans la mesure du possible. Il convient donc préalablement de connaître la

situation familiale (séparation, divorce, remariage, etc), et en cas d’impossibilité de contacter l’un des parents, il

faut pouvoir démontrer qu’on a cherché à le joindre.

(La loi du 4 mars 2002 prévoit que si le mineur veut garder le secret sur son état de santé, le médecin n’est pas obligé de recueillir le

consentement des titulaires de l’autorité parentale”lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour la sauvegarde de la santé du

mineur”. Toutefois, le médecin doit essayer de convaincre le mineur d’informer ses parents, et si celui-ci maintient son opposition, il doit se

faire accompagner d’une personne majeure de son choix)

5

- Dans le cas des incapables majeurs (patients sous tutelle ou curatelle), il faut d’abord

s’enquérir d’une éventuelle mesure de protection et déterminer si le patient est réellement incapable de

consentir.

Rappelons que ces mesures de protection concernent essentiellement les biens, mais aussi la personne. Une curatelle est

habituellement mise en place parce que le sujet présente une “altération” de ses facultés mentales qui nécessite une

ASSISTANCE dans les actes de la vie civile. Cela ne l’empêche pas forcément de décider lui-même pour ce qui concerne les

soins, ce qui signifie qu’il peut être toujours capable d’accepter ou de refuser un traitement.

Un majeur sous tutelle a théoriquement besoin d’être représenté, et en cas de décision médicale grave,

il convient de prendre contact avec le juge des tutelles.

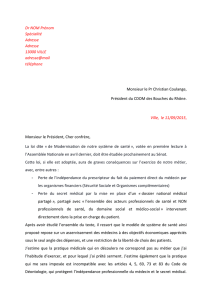

5-5 - Refus de soins

Le Code de Déontologie dispose (article 36) que “lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté,

refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le

malade de ses conséquences”.

Le médecin n’a donc pas la possibilité de contraindre un malade à accepter un traitement ou à subir

des investigations, mais des problèmes graves peuvent se poser en cas de danger vital (par exemple refus de

transfusion dans un syndrome hémorragique majeur).

Dans ces cas, le médecin doit pouvoir démontrer qu’il a tout fait pour convaincre son patient, et

que celui-ci a manifesté un refus “obstiné” malgré les explications qui lui avaient été données, les efforts

déployés pour obtenir le consentement devant être proportionnels à la gravité des conséquences du refus,

qui doivent être clairement explicitées.

La simple signature d’une “décharge” est donc insuffisante lorsqu’il existe un risque grave, le médecin

doit s’entourer de témoins, et si possible faire signer un document écrit indiquant l’évolution prévisible en cas

de refus de soins.

En cas de danger vital et en l’absence d’alternative thérapeutique (nécessité absolue de transfusion), la Cour Administrative

d’Appel de Paris a considéré que le devoir de sauver le patient était plus important que le recueil de son consentement. Cette position n’a

pas été exactement confirmée par le Conseil d’Etat qui n’a pas retenu de priorité entre les deux devoirs (de sauver la vie ou de respecter le

consentement), mais en considérant qu’il n’y avait pas de faute médicale dans une affaire où un patient témoin de Jéhovah avait été

transfusé contre son gré, car les autres moyens thérapeutiques ayant été épuisés, seule la transfusion pouvait lui sauver la vie. (Mais ce

patient ayant exprimé son refus de transfusion de manière réitérée, obstinée, et écrite, il était aussi possible de respecter ce refus, même au

risque d’un décès).

5-6 – Limitation ou arrêt des traitements en fin de vie

La loi du 22 avril 2005 « relative aux droits des malades et à la fin de vie » (dite « loi Léonetti »)

dispose que lorsqu’une personne se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, il

est possible de limiter ou d’arrêter tout traitement :

- Soit si le patient le décide, le médecin devant alors respecter cette volonté après voir informé ce

patient des conséquences de son choix, et transcrit cette décision dans le dossier.

N.B. Il n’y a donc plus d’obligation, dans ce cas précis de la fin de vie, d’essayer de convaincre le patient d’accepter des

soins

- Soit, au cas où le patient est incapable d’exprimer sa volonté, si le médecin le décide après avoir

suivi une procédure collégiale (concertation avec l’équipe de soins, consultation d’au moins un

autre médecin) et en tenant compte des directives anticipées du patient si elles existent et sinon de

l’avis de la personne de confiance, de la famille, ou à défaut un des proches.

Cette décision médicale s’applique uniquement aux cas où le traitement est « inutile, disproportionné ou sans autre objet

que la prolongation artificielle de la vie », et elle doit être motivée et inscrite dans le dossier.

6°) Consentement écrit obligatoire

La loi limite la nécessité d’un consentement écrit du patient à certaines situations qui ont en commun

le fait que l’intervention médicale concerne également des tiers, en n’étant plus limitée au patient lui-même.

(Recherche biomédicale pour autrui, procréation dans un couple, don de gamètes, d’organes ou de tissus,

atteinte à une “personne potentielle” telle qu’un embryon etc.). Plus généralement, le consentement doit être

écrit seulement lorsqu’on s’écarte d’une relation médecin / malade classique, ce qui signifie que le principe

d’un consentement oral demeure lors d’une prise en charge médicale ou chirurgicale habituelle.

- 6-1 Expérimentation dans le cadre d’une “recherche biomédicale”

La loi du 9 août 2004 (qui modifie l’ancienne loi Huriet) dispose que la personne doit recevoir

préalablement une information adaptée à ses capacités de compréhension sur les objectifs, la méthodologie et la

durée de la recherche, sur les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, les alternatives

médicales éventuelles etc. Cette information doit être poursuivie tout au long de la recherche, le consentement

pouvant être retiré à tout moment, et ce consentement devant être exprimé par écrit (sauf dans le cas de

situations d’urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable, le consentement de la

personne de confiance ou de la famille étant alors sollicité s’ils sont présents, et l’intéressé étant ultérieurement

informé dès que possible).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%