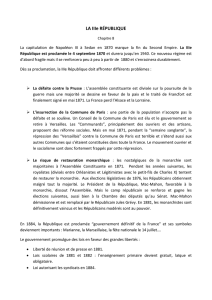

IIIe République

IIIe République

1

PRÉSENTATION

République, IIIe, régime politique de la France de 1870 à 1940.

La IIIe République a été, jusqu’à nos jours, le plus long des régimes républicains connus

par la France. Née d’une défaite le 4 septembre 1870, elle s’est effondrée le 10 juillet 1940

dans le chaos d’une autre défaite face à la même nation allemande ; les relations franco-

allemandes ont donc constitué l’un des points majeurs du débat politique. La

IIIe République pourtant s’ouvrait sur d’autres horizons : elle fut la période d’apogée de

l’Empire colonial français, objet d’admiration autant que de doutes pour les citoyens. Ceux-

ci vécurent cette période dans le cadre non d’une Constitution, mais de lois

constitutionnelles peu nombreuses et remarquablement adaptables aux circonstances ; à

l’intérieur de ce cadre, la nation française s’unifia par la langue et la culture au travers de

l’école laïque, gratuite et obligatoire ; elle s’unifia aussi par le service militaire devenu

universel et obligatoire. Sans doute est-ce cet enracinement national qui permit à ce

régime de résister pendant soixante-dix ans à des crises multiples qui furent autant de

jalons permettant une périodisation : une première période d’affirmation de la République

s’achevant avec la résolution de la crise boulangiste ; une deuxième période qui, de

l’affaire Dreyfus à 1918, fut marquée à la fois par le problème du rôle politique des

catholiques qui aboutit à la séparation des Églises et de l’État, et par la question allemande

culminant dans le premier conflit mondial ; une troisième période où l’usure du système et

de ses cadres favorisa l’émergence d’une opposition de droite antiparlementaire, violente et

radicale qui, une fois l’expérience du Front populaire achevée, fit dans la défaite le lit de la

collaboration et du pétainisme.

2

NAISSANCE D'UN RÉGIME DURABLE

Le second Empire s’effondra dans la défaite militaire face à l’Allemagne de Bismarck, sous-

estimée par les militaires français (

voir

Franco-allemande, guerre (1870-1871)).

L’empereur Napoléon III lui-même dut se rendre le 2 septembre 1870, encerclé à Sedan

avec Mac-Mahon. Le 4 septembre, à l’Hôtel de Ville de Paris, la République fut proclamée

par ces députés qui avaient su peu à peu, appuyés sur le peuple des villes, imposer à

l’Empire des réformes de plus en plus libérales : Gambetta, Jules Favre ; le gouvernement

fut confié au général Trochu chargé d’organiser la résistance. Le journaliste Henri

Rochefort, populaire rédacteur en chef de

la Lanterne,

faisait également partie de cette

équipe. Mais Paris fut assiégée à compter du 19 septembre ; Gambetta, qui quitta en

ballon la ville (9 octobre), ne put mener à bien le déblocage de la capitale, pas plus

qu’Adolphe Thiers, envoyé négocier d’impossibles alliances en Europe. Paris capitula le

28 janvier 1871 ; Bismarck exigeant de négocier avec une autorité légitime, une

Assemblée nationale fut élue le 8 février, dans laquelle les notables monarchistes étaient

très majoritaires. L’Assemblée s’installa le 12 à Bordeaux où elle donna comme priorité,

avant la constitution, la réorganisation du pays ; le 17, elle désigna Thiers comme « chef

du pouvoir exécutif de la République française » puis le 20 mars elle s’installa à Versailles.

La Commune de Paris fut la première grande crise de cette République à peine née. À

Paris, désertée par la bourgeoisie au moment du siège, la garde nationale et la nouvelle

municipalité formèrent une « commune insurrectionnelle » pour empêcher le désarmement

par Versailles des bataillons de la garde nationale. Du 18 mars au 28 mai, la Commune fut

une expérience brouillonne et confuse d’organisation d’un pouvoir patriotique, socialiste et

ouvrier. Durant la semaine sanglante du 21 au 28 mai, les troupes versaillaises éliminèrent

un quart de la population ouvrière parisienne, sous le regard des Allemands. Monsieur

Thiers, appuyé par Jules Ferry et par Clemenceau, authentiques républicains, avait peut-

être sauvé un pouvoir républicain occupé par des monarchistes.

Ce pouvoir avait, dans l’intervalle, accepté par le traité de Francfort (10 mai) la perte de

l’Alsace-Lorraine et le remboursement de 5 milliards de francs-or d’indemnités. Un emprunt

lancé le 27 juillet permit d’en réunir immédiatement la presque totalité (4,7 milliards), ce

qui laissait espérer une rapide libération du territoire. L’important devenait donc la question

institutionnelle.

Or, d’une part, le 2 juillet, des élections partielles avaient donné la victoire aux républicains

dans 39 départements sur 47 concernés : Gambetta en particulier était élu dans quatre

départements ; d’autre part, le 5 juillet, le comte de Chambord, Henri V, « l’enfant du

miracle » du duc de Berry et candidat des légitimistes au trône de France, publiait un

manifeste dans lequel il annonçait son irrévocable refus d’une restauration de la monarchie

sans retour au « drapeau blanc d’Henri IV ». C’était ouvrir un fossé infranchissable avec les

orléanistes et créer au sein même de la mouvance légitimiste un grand désarroi : Falloux

lui-même réaffirma sa déférence au comte de Chambord et sa fidélité aux trois couleurs,

contre l’ultramontanisme réactionnaire des « chevau-légers » (Albert de Mun, fondateur

des cercles catholiques ouvriers, l’avocat Chesnelong, Hubert de Pradines) enthousiasmés

par la fermeté du comte de Chambord. Dans une Assemblée divisée entre légitimistes,

orléanistes et républicains, Thiers put faire proroger et augmenter ses pouvoirs (31 août) ;

l’évacuation des derniers régiments allemands dès juillet 1873 fut son grand et

incontestable mérite. Il fit aussi adopter le principe de l’armée de conscription, dont

l’universalité était atténuée pour épargner les jeunes gens fortunés, les fonctionnaires, les

élèves des Écoles et les ecclésiastiques.

En revanche, Thiers dut s’incliner sur les questions de l’administration locale et

départementale : ses projets centralisateurs furent repoussés par l’Assemblée de notables,

au pouvoir ancré dans leur terroir. Ceux-ci lui retirèrent leur soutien lorsque le républicain

radical Barodet fut élu à Paris : Thiers, incapable d’endiguer la poussée radicale, semblait

devoir s’y joindre. Le 24 mai 1873, mis en minorité, il démissionna.

Thiers fut immédiatement remplacé par le maréchal Mac-Mahon, qui annonça le « retour de

l’Ordre moral » dès le lendemain après avoir constitué un gouvernement de monarchistes

légitimistes et orléanistes. La politique de l’Ordre moral dura jusqu’à la démission de Mac-

Mahon le 30 janvier 1879. Elle avait pour objectif lointain de préparer la France à une

hypothétique restauration monarchique et ultramontaine. Elle favorisa donc amplement

l’Église, dont la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Paris fut l’illustration la plus

spectaculaire. Elle lutta avec une insigne maladresse contre les radicaux et les républicains,

dont la presse fut soumise à une censure aussi impressionnante qu’inefficace. De plus, le

comte de Chambord, enfermé dans ses principes, rendait impossible tout retour à la

monarchie. En attendant, le président du Conseil, le duc de Broglie, fit voter l’allongement

à sept ans du mandat présidentiel (19 novembre). Ce faisant, il se coupait des « chevau-

légers » qui votèrent avec les républicains et firent tomber le gouvernement. Pendant ce

temps, les républicains avaient progressé, d’élections partielles en élections partielles ; une

mouvance bonapartiste se reconstituait même. Ce fut une coalition hétéroclite de radicaux,

du centre gauche, d’orléanistes qui négocia la forme du régime qui devait être donné à la

France.

Le 30 janvier 1875, l’amendement Wallon entérina définitivement la IIIe République ; par

353 voix contre 352, il fut décidé que le président de la République serait élu pour sept ans

par la Chambre des députés et le Sénat réunis en congrès. Les autres lois constitutionnelles

furent votées jusqu’au 16 juillet. Le nouveau régime, sans préambule, reposait sur une

succession de textes relativement vagues, adaptables à toute situation : par exemple, le

président, irresponsable, élu pour sept ans, ressemble tout à fait à un monarque

constitutionnel. Le Sénat fut souhaité, pour des raisons diamétralement opposées, par

Gambetta et par Broglie. Il s’agissait d’un régime parlementaire dans lequel les ministres

étaient solidairement responsables devant les deux Chambres du Parlement. Il s’agissait

aussi d’un régime préservant soigneusement, Conseil d’État compris, les organes de

l’administration.

Contrairement aux espoirs des conservateurs monarchistes, les progrès républicains

continuèrent ; le Sénat même connut un certain équilibre des représentations politiques.

Mac-Mahon fut confronté aux échecs répétés de ses gouvernements devant la Chambre. Il

tenta, pour diviser les républicains, de nommer Jules Simon président du Conseil ; le

16 mai 1877, celui-ci fut contraint de démissionner. Le 20, les républicains signèrent le

manifeste des 363 contre une « politique de réaction et d’aventure » ; le 16 juin, Mac-

Mahon obtenait du Sénat, avec difficulté, la dissolution de la Chambre.

Les élections, malgré les multiples mesures techniques et politiques prises par le ministère

de l’Intérieur pour faire battre les républicains, confirmèrent leur implantation : les 363

s’étant présentés, il y eut 323 élus et, à droite, les bonapartistes étaient une centaine

contre une cinquantaine de légitimistes. Mac-Mahon dut reconnaître les limites des

pouvoirs du président et accepter un gouvernement de centre gauche dans lequel un

radical, Freycinet, obtenait les Travaux publics. Les élections suivantes, municipales et

surtout sénatoriales en janvier 1879, confirmèrent les victoires républicaines : les

conservateurs ayant été mis en minorité à la Chambre et au Sénat, Mac-Mahon

démissionna le 30 janvier. Les républicains avaient déjà choisi son successeur : Jules Grévy

devint le deuxième président de la IIIe République.

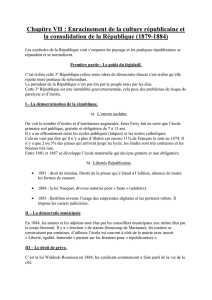

La république faisait maintenant consensus dans l’électorat, à quelques régions près. Le

débat politique allait désormais, essentiellement, opposer entre eux des républicains

modérés, radicaux ou socialistes. La victoire de la république, largement liée au sens

politique de Gambetta, avait reposé sur des thèmes simples : les républicains étaient les

« vrais conservateurs » hostiles au retour à l’Ancien Régime ; ils étaient des laïcs hostiles

au « cléricalisme » de l’Ordre moral ; ils étaient des hommes de gouvernement et le

prouvaient dans leurs communes ; l’action de Charles de Freycinet, qui relança avec le

réseau secondaire la construction ferroviaire et qui organisa l’Exposition universelle (mai

1878), fut unanimement reconnue. Bien loin des « partageux » et des « communards », ils

affirmèrent leur modérantisme rassurant.

3

LA « RÉPUBLIQUE ABSOLUE » (O. RUDELLE)

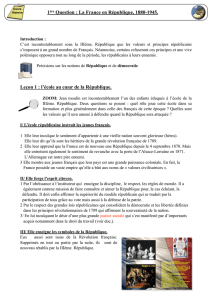

Les années 1879 à 1889 furent marquées, d’une part, par de grandes lois structurant la

société française : lois scolaires, autorisation des syndicats, lois sur le divorce ; d’autre

part, par une politique coloniale active ; enfin par deux scandales qui furent surmontés.

Les lois scolaires furent en grande partie l’œuvre de Jules Ferry. Celui-ci, président du

Conseil du 25 septembre 1880 au 14 novembre 1881, puis du 21 février 1883 au 30 mars

1885, fut dès 1879 le titulaire inamovible du ministère de l’Instruction publique.

Chronologiquement, il fit d’abord créer des Écoles normales d’instituteurs dans tous les

départements (9 août 1879) ; le 27 février, les religieux furent exclus du Conseil supérieur

des universités ; le 18 mars 1880, la collation des grades universitaires redevint du seul

ressort de l’État, ce qui en excluait les religieux. Les « universités catholiques » devaient

d’ailleurs se débaptiser. Le 21 décembre 1880 furent institués les collèges et lycées de

jeunes filles, ainsi qu’une École normale supérieure de jeunes filles. Le 16 juin 1881, la loi

sur la gratuité de l’enseignement primaire fut adoptée ; le 28 mars 1882, celle sur la laïcité

et l’obligation l’est à son tour. La grande loi sur le personnel, qui menait à bien l’œuvre de

laïcisation de l’enseignement, fut votée après de longs atermoiements le 30 octobre 1886.

Fondée sur les lois Guizot de 1833 et Duruy en 1865, les lois Jules Ferry donnaient à

l’enseignement une mission immense. Il fallait achever l’alphabétisation des Français ; leur

inculquer une morale républicaine fondée sur la raison et l’esprit expérimental ; asseoir leur

patriotisme sur une culture unifiée. Autour de Ferry, des pédagogues comme Ferdinand

Buisson, des universitaires comme Émile Littré, Louis Liard ou Ernest Lavisse, des

politiques comme Camille Sée ou Paul Bert constituèrent une équipe remarquablement

active et cohérente qui façonna pour un demi-siècle le système scolaire et universitaire

français. À ces lois s’ajoutent celle sur le divorce (loi Naquet du 27 juillet 1884) qui

complète l’édifice de laïcisation de la société et la loi sur les syndicats, main tendue à une

gauche socialiste en voie de reconstitution après l’amnistie des communards en juillet

1880.

Ferry fut renversé sur la politique coloniale. Celle-ci fut très active : la France étendit, à

coup d’expéditions venant épauler des missions savantes ou religieuses, son empire en

Tunisie, à Madagascar, en Indochine. Il s’agissait, pour les républicains, d’exporter la

civilisation chez les « barbares » ; il s’agissait aussi d’établir de fructueuses relations

commerciales avec des réservoirs de richesses agricoles, minières voire humaines. Cette

politique cependant, onéreuse, jalonnée par des échecs parfois cuisants comme en Égypte

où la France dut laisser au Royaume-Uni le champ libre ou comme à Lang Són en Annam,

où l’armée française fut prise dans une embuscade, se heurta à l’opposition d’une partie de

l’opinion. « Ferry-Tonkin » y perdit son gouvernement. Les opposants à l’aventure coloniale

étaient aussi, outre de sincères démocrates militants des droits des peuples, souvent des

patriotes nationalistes : en effet, l’Allemagne bismarckienne encourageait l’expansion

française outre-mer, ce qui lui évitait éventuellement de se focaliser sur les « provinces

perdues » d’Alsace-Lorraine.

Deux affaires majeures renforcèrent cette fraction du patriotisme national, opposée au

parlementarisme, violemment xénophobe et antisémite. La première fut le « scandale des

décorations » et se conclut le 2 décembre 1887 par la démission de Jules Grévy, dont le

gendre, le député Wilson, avait monnayé la distribution de médailles. Grévy fut remplacé

par Sadi Carnot et l’affaire n’aurait pas eu une grande importance si elle n’était venue au

moment où se développait l’autre crise : la crise boulangiste.

Le général Boulanger fut nommé ministre de la Guerre par Freycinet le 7 janvier 1886. Il

sut très vite créer autour de lui un courant d’enthousiasme en améliorant sensiblement les

conditions de vie des soldats et en tenant un discours nettement revanchard. À la suite

d’une obscure affaire d’espionnage, l’affaire Schnæbelé (20-30 avril 1887), Boulanger qui

pensait avoir fait plier l’Allemagne démissionna devant l’attitude trop conciliante du

gouvernement vis-à-vis de l’ennemi héréditaire. Mis en inactivité en mars 1888, Boulanger

se présenta alors aux législatives partielles dans le Nord, puis à Paris où il fut élu

triomphalement. Le 27 janvier 1889, il refusa de marcher sur l’Élysée pour prendre le

pouvoir alors que les républicains avaient organisé la résistance : menacé de passer en

Haute Cour pour trahison, Boulanger s’enfuit en avril à Bruxelles et se suicida en

septembre 1891 sur la tombe de sa maîtresse, s’attirant cette cruelle épitaphe de

Clemenceau : « Il est mort comme il a vécu : en sous-lieutenant. ».

Le boulangisme valait plus que ce mot cruel : il fut un rassemblement du peuple qui voulait

venger la Commune, des patriotes qui voulaient humilier l’Allemagne, des monarchistes

même qui espéraient pouvoir profiter de la vague boulangiste. Incarné par des hommes

aussi différents que Paul Déroulède, auteur de chansons militaires largement diffusées et

fondateur en 1882 de la Ligue des patriotes, l’ex-républicain, proche de la Commune, Henri

Rochefort converti au nationalisme antisémite exprimé dans

l’Intransigeant,

ou le sénateur

Naquet, il représenta la première apparition d’une vraie force politique antiparlementaire.

Outre les décisions vigoureuses des républicains (rétablissement du scrutin

d’arrondissement, interdiction de la Ligue des patriotes), outre les mesures symboliques

prises (centenaire de 1789, Exposition universelle, panthéonisations de Lazare Carnot,

grand-père de Sadi, et de trois autres révolutionnaires), l’échec fut sans doute le résultat

des contradictions irréductibles de cette coalition dont Boulanger était le seul ciment. La

république s’était sauvée une première fois. Mais, entre les années 1890 et 1914, de

nouvelles crises allaient se faire jour, entraînant un glissement vers la gauche de la

majorité et marquant le triomphe de la République radicale.

4

LA RÉPUBLIQUE RADICALE

Principaux adversaires de la IIIe République, les partis monarchistes ne cessèrent de

reculer aux différentes élections. La consolidation du nouveau régime semblait en bonne

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%