biologie - Faculté de pharmacie de Paris

BIOLOGIE

RENE

DESCARTES

N°1

Septembre 2002

Edité par la faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Paris 5

(4 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris)

avec le soutien FAIP de l’Université René Descartes.

JOURNAL JOURNAL SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE

BIOLOGIE BIOLOGIE RENE DESCARTESRENE DESCARTES

EDITORIALEDITORIAL

Par Véronique HANIN-PAULINO

Quel plaisir et quelle joie d'édi-

ter ce premier numéro de notre…

"Journal Scientifique

Biologie René Descartes"

Comment est né ce journal ?

C'est en cherchant un cadre

nouveau pour travailler avec les

étudiants de la filière scientifique

de notre université que l'idée de

l'écriture d'un journal scientifique a

germé. Elle s'est vite transformée

en un projet pédagogique initié au

cours des enseignements dirigés

d'immunologie en licence de biolo-

gie. Sur trois séances d'enseigne-

ments dirigés, les étudiants, divisés

en plusieurs groupes, ont eu à

écrire un article de synthèse sur un

sujet de forte actualité dans la litté-

rature spécialisée internationale.

Chaque groupe était chargé de la

rédaction d'un chapitre de l'article,

puis une séance finale en travail

commun était consacrée à l'assem-

blage des différents chapitres. De

ce travail, est née la revue de syn-

thèse que vous trouverez en page 3.

A l’issue de ces enseignements

dirigés et alors que l’enseignement

d’immunologie était terminé, cer-

tains étudiants ont accepté de pour-

suivre le travail engagé et de mener

à terme le projet, à savoir écrire un

journal complet.

Une demande de soutien dans le

cadre d'un appel d'offres de l'Uni-

versité René Descartes sur le Fonds

d'Aide à l'Innovation Pédagogique

nous a alors permis de formuler

concrètement deux objectifs par

rapport à ce journal. Un objectif

pédagogique : permettre aux étu-

diants de concrétiser sur un support

nouveau leurs capacités de curiosité

intellectuelle, d’analyse, de critique

et de synthèse, autour de sujets

d’actualité scientifique. Un objectif

technologique : utiliser, pour la

réalisation du journal, le contexte

interactif de travail sur l’Intranet

Share Object de l'université (expéri-

menté sur le site pilote de la Faculté

de Pharmacie) et se familiariser avec

à la fois les logiciels de traitement de

texte et d'outils graphiques et la navi-

gation sur le WEB. Les étudiants

utilisent ainsi un outil qui leur permet

d’être en relation permanente les uns

avec les autres et avec leurs ensei-

gnants, au sein d'un groupe

d’utilisateurs défini. Notre projet a été

sélectionné sur cet appel d'offres

FAIP et nous sommes très heureux de

ce soutien apporté par notre universi-

té.

Très rapidement, d'autres ensei-

gnants de la licence, attirés par l'expé-

rience pédagogique, s'y sont associés.

Nous avons donc constitué un Comité

Editorial, dont la liste des membres

est indiquée ci-contre. Ce journal est

la réalisation propre des étudiants. Ce

sont essentiellement eux qui en ont

proposé les sujets. Notre fonction, en

tant qu'enseignant a été principale-

ment un rôle de vérification scientifi-

que, de correction et de coordination.

Le comité éditorial a choisi de

diviser ce journal en plusieurs rubri-

ques à contenu majoritairement scien-

tifique mais aussi concernant leur vie

universitaire au sein de leur filière

scientifique. Vous pourrez donc lire

la revue de synthèse, les brèves, le

futur et le bloc-notes…

Une idée, un projet pédagogique,

son appropriation par les étudiants,

l'engagement de certains d'entre eux

et de collègues enseignants pour le

mener à son terme, voici les ingré-

dients d'une belle aventure où motiva-

tion et dynamisme ont côtoyé science

et formation…

Rendez-vous pour les deux pro-

chains numéros prévus pour

l’année universitaire 2002/2003 !

SOMMAIRESOMMAIRE

L'éditorial p. 2

La revue de synthèse p. 3

Les brèves p. 9

Le futur… p. 14

Le bloc-notes p. 16

La photo de promo p. 20

LE COMITE

EDITORIAL

Membres étudiants

Alexandra NABA,

Jamila ELBCHIRI,

Yalin EMRE,

Gabrielle VENTURA,

Omid AMIR-MOAZAMI,

Djamel HAMANI,

Sylvie REMAUD,

Sylvie DE SA,

Guillaume BAXTER,

Sabrina CHENOT,

Aurélie CHAMBRIER,

Marie-Laure MICHEL,

Thierry DUCHEMANN,

Alexandre BLANC,

Khaoussou SYLLA,

Yann TOIRON,

Vincent PAUPE,

Armelle BOSQUILLON.

Membres enseignants

Véronique HANIN-PAULINO,

Virginie LASSERRE,

Dominique MARTIN,

Anne-Judith WALIGORA,

Christophe MOINARD,

Thierry NOËL,

Jean-Louis BEAUDEUX,

Jean-Pierre CLOT,

Philippe MANIVET,

Hélène ROUACH.

Membre d'honneur

Pr Dominique DURAND, Doyen de la

faculté des Sciences Pharmaceutiques

et Biologiques

REVUE DE SYNTHESEREVUE DE SYNTHESE

PAGE 3

LE LE RENOUVEAU RENOUVEAU DES ANTICORPS DES ANTICORPS MONOCLONAUXMONOCLONAUX

Par les étudiants du Comité Editorial

HISTORIQUEHISTORIQUE

Les premières générations

d’anticorps monoclonaux (Acm) sont

réalisées en 1975 par Kohler et Mils-

tein (prix Nobel 1980), à partir de

cellules murines. Ces Acm dérivent

d’hybridomes provenant de la fusion

d'une cellule normale de souris et

d’une cellule cancéreuse. A partir de

1980, des essais cliniques

d’utilisation thérapeutique des Acm

aboutissent dès 1982 à un premier

succès: l'application d'un anticorps

anti-idiotype dans le traitement du

lymphome. Ce succès suscite alors un

vif intérêt économique et commercial

pour l'utilisation des Acm. En 1986,

la FDA (US Food and Drugs Admi-

nistration) approuve l'anticorps mo-

noclonal OKT3 (anti-CD3) dans le

traitement des rejets des allogreffes.

Puis dès 1987, démarrent les premiers

essais cliniques avec des Acm chimé-

riques souris/humains (voir chapitre

suivant). Cependant, à l'orée des

années 90, on observe une baisse

d’enthousiasme pour l’utilisation

thérapeutique des Acm. A cela plu-

sieurs raisons: leur toxicité

(essentiellement due à leur origine

murine), leur manque d’efficacité et

leur coût élevé. Des essais avec des

Acm produits cette fois par fusion de

cellules d'origine humaine com-

mencent alors à être réalisés mais les

problèmes d’instabilité posés par ces

cellules humaines ne permettent de

produire qu’un petit nombre de ce

type d'anticorps.

Entre 1980 et 1992, la principale

production d’Acm testés en essais

cliniques correspond à des anticorps

murins, avec huit produits pour la

seule année 1991. Par contre, seule-

ment deux à quatre Acm chimériques

sont développés chaque année de

1988 à 1994. En 1994 de graves ef-

fets secondaires sont observés lors de

l’utilisation aux Etats-Unis de l'anti-

corps chimérique Campath 1H (déve-

loppé pour le traitement de l’arthrite

rhumatoïde). Cet échec thérapeutique

va entraîner alors un ralentissement

important dans la production de ce

type d'Acm.

Malgré tout, entre 1980 et 2001,

dix Acm ont été approuvés et mis sur

le marché : 1 murin, 5 chimériques et

4 humains/humanisés (voir tableau

domaines d'application et traite-

ments)… Et plus de 200 produits,

toutes formes et pathologies confon-

dues, ont été introduits par des com-

pagnies dans des études cliniques.

Depuis 1995, ce nombre a surtout

augmenté grâce aux progrès du génie

génétique, qui ont permis le dévelop-

pement d’Acm chimériques humani-

sés et d’Acm humains produits par la

transgénèse. Les premières phases

d'essai de ce type d'Acm ont montré

une demi-vie longue, de faibles capa-

cités à induire une réponse anti-

anticorps, et une interaction efficace

avec des effecteurs naturels.

TROIS GENERATIONS D’TROIS GENERATIONS D’ANTICORPSANTICORPS ::

DE L’ANTICORPS DE DE L’ANTICORPS DE SOURISSOURIS

A A L’ANTICORPSL’ANTICORPS HUMANISE HUMANISE

L'utilisation des premières généra-

tions d’Acm de souris (obtenus par

hybridation lymphocytaire après

immunisation de cet animal) ne fut

pas à la hauteur des espérances en

matière de thérapeutique chez

l’homme. En effet, l’injection d’Acm

de souris à l’homme entraîne chez lui

une réponse contre ces protéines

étrangères. Cette réponse est appelée

HAMA : réponse humaine contre les

Acm murins. Cet effet conduit à limi-

ter le nombre d’injections, et entraîne

une perte de l’efficacité au cours de

l’administration de ces Acm.

Les limites des Acm murins ont

ainsi motivé la recherche pour les

rendre mieux utilisables chez

l’homme.

Des tentatives d’« humanisation »

de ces Acm ont été réalisées sur la

base des meilleures connaissances de

la structure des Immunoglobulines.

Cela aboutît à la création de la se-

conde génération d’Acm, grâce aux

techniques d’ingénierie des protéines,

à savoir la réalisation d’Acm chimé-

riques où 33% de la molécule

(correspondant aux domaines dits

variables) restent d’origine murine,

les domaines dits constants étant

d’origine humaine. Cette transforma-

tion permet de lever l’obstacle lié à la

réponse HAMA. Toutefois, on a

observé que l’affinité des Acm chi-

mériques pour l’antigène, n’atteint

pas celle des Acm murins parentaux.

Cela est dû en grande partie à une

région intermédiaire de l’Acm (dite

charpente) qui n’intervient pas direc-

tement dans l’interaction Antigène -

Anticorps mais semble jouer un rôle

de premier plan quant au positionne-

ment optimal de la zone de reconnais-

sance de l'antigène. L'étape ultime de

cet ingénierie des Acm est l'obtention

d'Acm humanisés, où seul 10 % de la

molécule est d'origine murine,

correspondant à la zone stricte de

reconnaissance de l'antigène, combi-

née au hasard (technique de "shuf-

fling").

REVUE DE SYNTHESEREVUE DE SYNTHESE

PAGE 4

La résolution du problème

d’humanisation des Acm pourrait

provenir d’une troisième génération

d'anticorps obtenus par réalisation de

souris transgéniques. Ces souris sont

capables de produire directement des

Acm humains par transfection de

gènes humains et inactivation des

gènes murins. L'inconvénient actuel

de cette méthode est que la quantité

d’ADN transfectable reste encore trop

limitée pour permettre d’assurer une

production large du répertoire des

anticorps. Cette technique présente

cependant deux avantages. D’une

part, la souris transgénique est en

mesure de produire des Acm humains

dirigés contre les antigènes humains,

et d’autre part, différentes lignées de

souris peuvent être développées de

manière à obtenir de façon sûre un

Acm de domaines constants désirés,

en fonction de l’application thérapeu-

tique envisagée.

Outre l’humanisation, la structure

en domaines de l’outil anticorps, a

favorisé le développement et

l’utilisation de fragments d’anticorps.

L’idée étant l’obtention de la plus

petite molécule capable de se lier à

l’antigène. Cela a permis la produc-

tion de différents formats de frag-

ments d’anticorps avec l’obtention,

dans un premier temps, de fragments

par digestion enzymatique (les

F(ab’)2 et F(ab)). Puis l’ingénierie

génétique a permis de se limiter aux

seuls domaines variables VH et VL

pour la production de fragments dont

la forme à chaîne unique, ScFv, est

obtenue grâce à un peptide de jonc-

tion entre VH et VL. A partir de cette

chaîne unique peuvent être créées des

formes multimériques : Diabody,

Triabody et Tétrabody.

type d’Ac schéma pourcentage

murin avantages inconvénients

Acm murin

100 % pouvoir thérapeutique sur

les lymphomes

efficacité faible

forte toxicité

réponse HAMA

coût

Acm sans région

Fc (=Fab)

¢origine murine

100 % Réponse

HAMA diminuée pas ou peu d’effet

Ac chimères

33 % bonne affinité

réponse HACA

(réponse humaine

contre

les Acm chimères)

Ac humanisé

10 % durée de vie augmentée affinité aléatoire

Ac humains

(souris transgéni-

que)

0 %

durée de vie augmentée

capable de déclencher

l’apoptose des cellules ci-

bles

peu d’effet sur les

tumeurs avancées

anticorps

monoclonal

Fab’2

Fab scFv Fv VH

anticorps

monoclonal

bispécifique

Fab’2

bispécifique

Diabody

bispécifique

biscFv

diabody bivalent

triabody

anticorps chimérique

anticorps

«humanisé »

«souris »

«homme »

anticorps

monoclonal

Fab’2

Fab scFv Fv VH

anticorps

monoclonal

bispécifique

Fab’2

bispécifique

Diabody

bispécifique

biscFv

diabody bivalent

triabody

anticorps chimérique

anticorps

«humanisé »

«souris »

«homme »

REVUE DE SYNTHESEREVUE DE SYNTHESE

PAGE 5

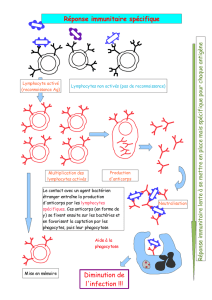

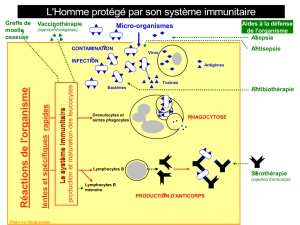

LES MECANISMES D’ACTLES MECANISMES D’ACTION DES ANTICORPSION DES ANTICORPS

MONOCLONAUXMONOCLONAUX EN EN THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE

Les anticorps sont des glycopro-

téines qui protègent l’organisme

contre l’invasion d’agents pathogè-

nes, dans le cadre d’une réponse

immunitaire spécifique. Il existe un

grand nombre d’Acm répertoriés à ce

jour mais dans une perspective d'utili-

sation thérapeutique, il est important

de connaître les mécanismes qui

peuvent être mis en jeu par ces anti-

corps in vivo. Deux grands types

d’Acm sont décrits: les Acm nus,

dont l’action est liée à leurs propriétés

propres et les Acm armés, dont

l’action est due à une substance cou-

plée à l’anticorps.

Les Acm nus

Différentes expériences ont per-

mis de mettre en évidence trois prin-

cipaux mécanismes d’action pour ce

type d’anticorps : des fonctions de

neutralisation, de signalisation et de

ciblage.

La neutralisation est une première

voie d’action directe. Les Acm vont

empêcher l’action de facteurs de

croissance, de cytokines ou d’autres

médiateurs solubles en se liant direc-

tement au facteur soluble lui même

ou à son récepteur. De cette façon, ils

peuvent prévenir l’entrée et la propa-

gation du pathogène en bloquant

l’interaction récepteur-ligand.

Le ciblage est une deuxième voie

d’action directe. En cas d’invasion

microbienne, les anticorps sont capa-

bles de reconnaître des structures

antigéniques de l’agent pathogène et

cette reconnaissance induit directe-

ment l'élimination de ce pathogène

par deux mécanismes principaux : le

premier de ces mécanismes est le

CDC pour « complement dependent

cytotoxicity » : la fixation de l'anti-

corps sur l'antigène active le système

du complément. Cette activation

entraîne la destruction de la cible à la

fois par opsonisation de l'agent pa-

thogène qui va favoriser le recrute-

ment de phagocytes et par la constitu-

tion d’un complexe de lyse cellulaire

directe, le CAM (complexe d'attaque

membranaire) au niveau de la mem-

brane du pathogène.

Le deuxième mécanisme est l'ADCC

pour antibody dependent cellular

cytotoxicity : les anticorps, fixés

spécifiquement sur une structure

antigénique par leur région variable,

sont reconnus au niveau de leur ré-

gion constante (fragment Fc) par

différentes cellules effectrices,

comme les macrophages ou les cellu-

les NK (natural killer…). Cette re-

connaissance se fait par l'intermé-

diaire de récepteurs particuliers pour

ce fragment Fc. Cette interaction Fc-

RFc déclenche l' activité cytotoxique

de ces cellules sur la cible antigéni-

que.

La signalisation est une voie

d’action indirecte qui recrute d’autres

effecteurs. L’anticorps, par l'effet de

sa plurivalence antigénique, permet

de regrouper au niveau de la mem-

brane de la cellule cible les mar-

queurs antigéniques reconnus. On

parle d'agrégation. Ce phénomène

peut alors induire au niveau intracel-

lulaire l’activation des voies de signa-

lisation de l’apoptose, via des casca-

des de phosphorylations aboutissant à

l’arrêt du cycle cellulaire et donc à la

mort de la cellule cible.

Les Acm armés

Ils ne font pas appel à une action

directe de l’anticorps ou à d’autres

éléments effecteurs, c’est un élément

conjugué à l’anticorps qui détruit la

cellule cible. Des isotopes radioactifs,

des enzymes ou des toxines peuvent

être conjugués aux anticorps et ainsi

leur conférer une forte toxicité contre

l’agent pathogène. Des résultats pro-

metteurs ont pu par exemple être mis

en évidence via différents types

d’anticorps monoclonaux radio-

marqués utilisant différents mécanis-

mes d’action décrits pour les Acm

nus.

Cellule cible

Antigène cible pour

le facteur soluble

Facteur

soluble

Inhibition de la

croissance et de la

prolifération

Apoptose

Opsonisation et

mise en place du

complexe de lyse

Cellule

effectrice

SIGNALISATION

CIBLAGE

NEUTRALISATION

ADCC

CDC

Activité

cytotoxique

Cellule cible

Antigène cible pour

le facteur soluble

Facteur

soluble

Inhibition de la

croissance et de la

prolifération

Apoptose

Opsonisation et

mise en place du

complexe de lyse

Cellule

effectrice

SIGNALISATION

CIBLAGE

NEUTRALISATION

ADCC

CDC

Activité

cytotoxique

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%