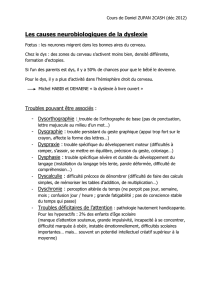

Les troubles spécifiques

35

Les troubles spécifiques

Ecoles communales de Léglise

Les troubles

spécifiques

36

37

Ecoles communales de Léglise Les troubles spécifiques

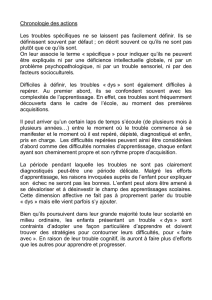

À partir de quand peut-on parler de « trouble » ?

Il arrive que parfois, bien que les méthodes de différenciation aient été prise en

compte, certains enfants éprouvent tout de même des difficultés dans des domaines

particuliers.

Il est important de faire la distinction entre une difficulté et un trouble :

Une difficulté : problème passager et ponctuel qui empêche

l’enfant d’apprendre. Cela peut venir de lacunes sur un sujet

particulier ou d’une incompréhension. La difficulté peut durer plus

ou moins longtemps selon les moyens mis en place pour la

résoudre.

On met un pansement à l’enfant et la plaie se soigne petit à petit et finit par disparaitre.

Elle peut être due :

à une perturbation du sommeil (provoque une fatigue et une incapacité à se

concentrer => incapacité à mémoriser => incapacité à apprendre)

à des besoins primaires non satisfaits : faim, soif, hygiène (qui entrainent

également des pertes de concentration) ou des besoins affectifs ou sociaux

qui empêchent l’entrée dans l’apprentissage.

à la prise de certains médicaments.

à un manque de motivation, de confiance, …

à un stress lié à l’école (phobie scolaire, décrochage scolaire, ...)

Un trouble : contrairement à une difficulté, il n’est pas ponctuel. Il apparait dès la

naissance et perdure toute la vie. On ne peut pas guérir d’un trouble, on ne peut que

s’adapter pour le compenser. C’est un dysfonctionnement neurologique dans une ou

plusieurs zones du cerveau.

On donne une béquille à l’enfant pour qu’il puisse marcher plus facilement,

mais on lui retire petit à petit. Il continuera à boiter toute sa vie, mais saura comment

faire pour compenser par lui-même.

38

Ecoles communales de Léglise Les troubles spécifiques

Par exemple, si ce dysfonctionnement apparait dans la zone du

langage oral, l’enfant ne comprend pas ce qu’on lui dit. On parle

alors de dysphasie réceptive. Il peut cependant être très bon en

mathématiques ou en éducation physique !

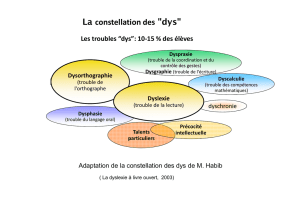

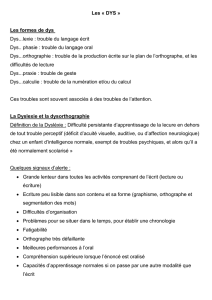

Les troubles « dys »

Le cerveau humain est constitué de manière à ce que chaque aptitude soit dirigée

par une partie bien distincte.

Un trouble « dys » est un dysfonctionnement à un endroit dans une ou plusieurs

zones particulières du cerveau.

Un enfant atteint de troubles « dys » est donc perturbé dans les apprentissages.

Leur dysfonctionnement est considéré comme un handicap, car il affecte les capacités à

agir, à traiter les informations ou à les retranscrire. Un quart de la population serait

atteinte d’un trouble « dys ». Certains sont diagnostiqués, mais d’autres vivent toute leur

vie sans savoir qu’ils souffrent d’un dysfonctionnement.

C’est pourquoi il est important de pratiquer une différenciation ciblée pour rendre

l’apprentissage plus accessible, pour compenser !

39

Ecoles communales de Léglise Les troubles spécifiques

Plusieurs troubles et difficultés vont être explicités plus en détail :

Ce qu’il faut savoir …

Tous les enfants « dys » répondent à un certain nombre de critères :

Un déficit important de la mémoire de travail, de l’attention et de la

concentration.

Un temps de latence important entre une question et la réponse donnée.

Des troubles du sommeil.

Un quotient intellectuel dans ou supérieure à la norme .

Un don, une grande qualité dans un domaine particulier.

Une fatigue émotionnelle et physique très visible.

Une gestion difficile des doubles tâches.

Les « dys » ne sont donc pas des enfants attardés...

Ils ont simplement un cerveau qui est configuré

autrement que le nôtre ...

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%