Épidémiologie et facteurs de risque de la maladie thrombo

Mini-revue

Épidémiologie et facteurs de risque

de la maladie thrombo-embolique veineuse du sujet âgé

Claude Jeandel

Centre de prévention et de traitement des maladies du vieillissement, CHU, 34295 Montpellier

<c-jeandel@chu-montpellier.fr>

La maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) représente un pro-

blème de santé publique majeur et sa prévention demeure une préoc-

cupation quotidienne en milieux chirurgical et médical.

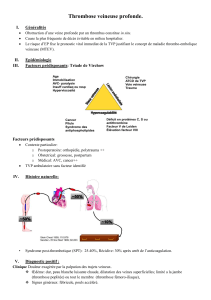

Données épidémiologiques

La prévalence moyenne de la MTEV évaluée à partir de séries autopsiques est

de 33 % avec une prévalence de 23 % pour les thromboses veineuses profondes

(TVP) et de 24 % pour les embolies pulmonaires (EP) dont 8 % pour les

embolies mortelles [1].

La prévalence desTVP authentifiées par méthodes isotopiques chez des patients

médicaux ne recevant pas de prophylaxies varie entre 9 et 26 % dans les études

épidémiologiques [2] et dans les groupes contrôles des études cliniques [3]. Elle

est plus élevée chez les patients considérés être à haut risque de maladie

thrombo-embolique veineuse. Elle varie ainsi de 17 à 34 % dans les suites d’un

infarctus du myocarde [4] et de 23 à 75 % après un accident vasculaire cérébral

ischémique [5]. L’étude d’Anderson à Worcester établit à 48/100 000 habitants

l’incidence annuelle des TVP et à 23/100 000 habitants celle de l’embolie

pulmonaire [6].

Le risque thrombo-embolique augmente significativement avec l’âge tant en

milieu chirurgical qu’en milieu médical. La prévalence des TVP en chirurgie

générale s’élève de 19 % avant 60 ans à 36 % après 60 ans et à 65 % après

70 ans. Dans l’étude d’Anderson à Worcester, l’incidence moyenne des TVP

dans les services de court séjour augmente de façon exponentielle avec l’âge [6].

Elle s’élève de 43 à 291/100 000 de la sixième à la neuvième décennie. Après

70 ans, l’incidence de la TVP est 10 fois supérieure à celle des 30-49 ans et est

grevée d’une surmortalité immédiate et tardive (2 à 3 ans après l’événement)

[6]. Dans l’enquête Sirius qui portait sur des patients ambulatoires consultant

leur médecin généraliste pour des manifestations évocatrices de TVP, cette

dernière s’avère significativement plus fréquente après 60 ans [7]. Dans l’étude

de Nylander qui établit l’incidence annuelle de la TVP à près de 1 % dans une

population de 263 144 habitants, sa fréquence est maximale pour les deux sexes

dans la tranche 60-78 ans [8].

Plus fréquente, la maladie thrombo-embolique veineuse est également plus

souvent sous-diagnostiquée ou méconnue chez le sujet âgé. Si les études

Sang Thrombose Vaisseaux 2006 ;

18, n° spécial : 22-6

STV, vol. 18, numéro spécial, mars 2006

22

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

autopsiques montrent la présence d’une embolie pulmo-

naire dans 20 à 30 % des cas après 65 ans, celle-ci est le

plus souvent méconnue.

La maladie thrombo-embolique veineuse est une patholo-

gie fréquente en gériatrie. Son incidence augmente de façon

exponentielle avec l’âge [9, 10], en particulier après 60 ans.

Son incidence annuelle est selon les études comprise entre

3 et 7 ‰ après 75 ans [11]. Les formes pauci ou asympto-

matiques de thrombose veineuse profonde sont plus fré-

quentes chez le sujet âgé. L’étude Tadeus [12] estime la

prévalence deTVP asymptomatiques à l’admission dans un

service de Médecine Interne à 3,3 % entre 55 et 69 ans,

4,1 % entre 70 et 80 ans et 17,8 % après 80 ans. Une étude

récente établit la prévalence de la TVP asymptomatique

dans une unité de soins aigus gériatriques (âge moyen

85 ans) à 12 % [13]. La TVP asymptomatique non traitée,

en particulier dans sa localisation proximale, est de mau-

vais pronostic tout particulièrement chez le sujet âgé.

Les données relatives aux sujets âgés hébergés en institu-

tion sont peu nombreuses et l’incidence de la TVP demeure

encore imprécise dans ces populations. Une étude prospec-

tive a permis d’en établir l’incidence minimale dans une

unité de 120 lits de long séjour à 15 événements pour 100

patients par an [14]. Elle est également plus grave et plus

souvent mortelle, se compliquant d’EP dans 40 % des cas.

W. Coon évalue respectivement à 43 % et à 8,6 % le risque

modéré et élevé de développer une TVP chez des patients

d’âge moyen 85 ans hébergés en long séjour [15].

Pronostic

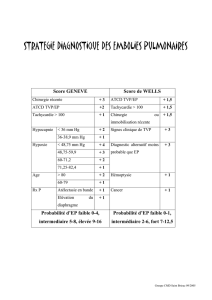

Le risque d’embolie pulmonaire augmente de manière si-

gnificative avec l’âge [14] et la fréquence des décès par EP

chez les patients âgés hospitalisés est élevée [6]. La TVP

des membres inférieurs et l’embolie pulmonaire sont res-

ponsables en milieu ambulatoire et hospitalier d’un grand

nombre d’erreurs diagnostiques par défaut ou par excès,

rendant compte d’une mortalité élevée. La plupart des

grandes séries autopsiques soulignent le nombre élevé de

décès par embolie pulmonaire (de 13 à 25 %) et leur fré-

quente méconnaissance du vivant du patient [16]. L’EP

massive est responsable de4à8%delamortalité en milieu

hospitalier [17]. La mortalité hospitalière de la maladie

veineuse thrombo-embolique est évaluée à 12 % [18].

L’embolie pulmonaire est incriminée dans les séries autop-

siques hospitalières à l’origine de4à11%desdécès dont

trois-quarts concernent des patients issus de service de

médecine [1]. Dans l’étude de Menin [19], 83 % des 30

patients âgés décédés en moyen séjour présentaient une

embolie pulmonaire authentifiée par angio-pneumographie

post mortem et le diagnostic avait été porté cliniquement

chez seulement 4 des 21 patients. La TVP se complique

d’une embolie pulmonaire documentée chez plus d’un pa-

tient âgé de 80 ans sur deux (52 %) [20]. Volontiers pauci

ou asymptomatique chez le sujet âgé, la TVP se révèle dans

environ un tiers de cas (32 %) par une embolie pulmonaire

[20].

Outre l’embolie pulmonaire et l’hypertension artérielle pul-

monaire pouvant en résulter, la TVP peut se compliquer

d’un syndrome postphlébitique volontiers invalidant.

Vingt-cinq pour cent seulement des décès par embolie

pulmonaire en milieu hospitalier surviennent dans les sui-

tes d’une intervention chirurgicale récente ce qui souligne

l’importance de la prévention de la maladie veineuse

thrombo-embolique chez les patients non chirurgicaux.

Facteurs pathogéniques

Différentes études transversales et longitudinales ont per-

mis d’identifier plusieurs facteurs de risque de la maladie

veineuse thrombo-embolique chez les patients médicaux

[7]. Les premières recensent les facteurs de risque dans des

groupes de patients porteurs d’une TVP documentée. Les

secondes évaluent la fréquence de survenue d’une TVP à

partir des groupes de contrôles des essais cliniques. Si

certains facteurs de risque, tels que l’âge, peuvent être

considérés comme intrinsèques, d’autres résultent des états

pathologiques potentiellement thrombogènes.

Les facteurs de risque intrinsèques au patient

•L’âge représente un des plus importants facteurs de risque

de TVP après la chirurgie. W. Coon dans une étude épidé-

miologique portant sur plus de 4 000 patients a pu établir

que si le risque thrombo-embolique était arbitrairement fixé

à 1 pour un sujet de 35 ans, il s’élevait à 2,2 à 50 ans et

augmentait considérablement au-delà [15].

•L’obésité apparaît au deuxième rang des facteurs de ris-

que après l’âge dans l’étude transversale d’Anderson por-

tant sur un collectif de 1 231 patients porteurs d’une TVP

[21].

•Les antécédents de maladie thrombo-embolique veineuse

(MTEV). Plus d’un quart (26 %) des 1 231 patients de

l’étude d’Anderson présente des antécédents de MTEV.

Dans l’étude cas contrôle Sirius, portant sur des patients

non hospitalisés présentant une TVP, l’existence d’antécé-

dents de MTEV multiplie par 15,6 le risque de TVP [7].

•L’alitement prolongé (supérieur à 5 jours) concerne 12 %

des patients de l’étude d’Anderson et l’immobilisation ré-

cente multiplie par 5,6 le risque de TVP [7]. La fréquence

des thromboses veineuses autopsiques dépasse 50 % après

5 ou 6 jours d’alitement sans traitement antithrombotique

STV, vol. 18, numéro spécial, mars 2006 23

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

quelle que soit la nature chirurgicale ou médicale de la

pathologie à l’origine du décès. À côté de l’immobilisation

totale au lit, où le risque thrombotique est manifeste, la

réduction de l’autonomie d’un patient assurant seulement

ses transferts lit-fauteuil ou confiné au fauteuil roulant

expose également à un risque non négligeable. Le risque de

TVP augmente dans ces conditions si l’on recourt à des

systèmes de contention faisant obstacle au retour veineux.

•L’insuffisance veineuse chronique des membres infé-

rieurs.

•Les états thrombophiliques résultant d’anomalies consti-

tutionnelles ou acquises de la coagulation (déficit en anti-

thrombine III, protéine C, protéine S, résistance à la pro-

téine C activée, déficit en deuxième cofacteur de l’héparine,

anomalies du fibrinogène ou de la fibrinolyse, anticorps

anti-phospholipides).

L’hyperhomocystéinémie résultant d’une carence vitami-

nique (folates, vitamine B6, vitamine B12) apparaît comme

un facteur de risque de MTEV dont le rôle semble augmen-

ter avec l’âge [22].

•Facteurs plus hypothétiques. D’autres facteurs plus hypo-

thétiques pourraient concourir à l’augmentation du risque

de maladie veineuse thrombo-embolique chez le sujet âgé.

Les modifications hémorrhéologiques associées à l’âge et

les modifications de l’équilibre entre les facteurs procoagu-

lants (augmentation du fibrinogène, des facteurs V, VII,

VIII, Xa, de l’activité thrombine, de l’adhésivité plaquet-

taire) et les facteurs anticoagulants (diminution de l’activité

fibrinolytique et de l’antithrombine III) engendreraient un

état naturel d’hypercoagulabilité [23, 24].

Les pathologies à potentiel thrombogène

Si les patients chirurgicaux représentent un groupe relative-

ment homogène vis-à-vis du risque de TVP (la chirurgie du

col fémoral se complique de TVP dans 40 % des cas et

d’embolie pulmonaire dans 5 % des cas) et qu’une attitude

prophylactique relativement bien codifiée peut leur être

appliquée, les patients médicaux apparaissent être un

groupe plus hétérogène à l’égard de ce risque. Des mesures

préventives doivent cependant leur être appliquées car les

trois quarts des patients victimes d’EP sont non-

chirurgicaux. Certaines pathologies cardiologiques ou neu-

rologiques exposent à un risque élevé de MTEV.

•L’infarctus du myocarde récent : la prévalence de la

TVP détectée par le fibrinogène marqué chez les patients

présentant un infarctus du myocarde varie de 17 à 38 %

[20]. Elle est plus élevée quand l’infarctus se complique

d’insuffisance cardiaque (30 à 38 %) [25].

•L’insuffisance cardiaque : la prévalence de la TVP est

de 20 % chez les patients présentant une insuffisance car-

diaque en l’absence d’infarctus du myocarde et d’infection

pulmonaire [2]. Dans l’étude de Cogo et al. portant sur 278

patients hospitalisés pour TVP, le risque de survenue d’une

TVP est multiplié par un facteur proche de 2 s’il existe une

insuffisance cardiaque [26].

•L’accident ischémique cérébral : la prévalence de la

TVP détectée par le fibrinogène marqué varie dans l’acci-

dent ischémique cérébral de 28 à 75 % [5]. Dans 90 % des

cas, la TVP se développe au niveau du membre inférieur

paralysé. Dans 20 à 50 % des cas, elle s’étend en aval de la

région poplitée. Le risque de TVP perdure au-delà de la

phase aiguë de l’accident vasculaire cérébral tant que per-

sistent le déficit moteur et la réduction de l’autonomie.

•Les néoplasies : dans l’étude transversale d’Anderson et

al. portant sur un collectif de 1 231 patients porteurs d’une

TVP, 22,3 % des patients sont porteurs d’une néoplasie et le

cancer se situe au 4

e

rang des facteurs de risque après l’âge,

l’obésité et les antécédents de MTEV [16]. Le risque de

survenue d’une TVP est multiplié par plus de 2 en présence

d’une néoplasie [26]. La fréquence de survenue d’une TVP

en cours d’hospitalisation chez les patients porteurs d’une

néoplasie varie de7à37%[27]. Les cancers exposant au

risque le plus élevé de TVP sont ceux du pancréas, de

l’estomac, de la sphère génito-urinaire, du poumon, du

côlon et du sein.

•Les traumatismes : les traumatismes musculaires récents

multiplient par 7,6 le risque de TVP [7].

•L’insuffisance respiratoire obstructive ou restrictive, la

déshydratation, les troubles du rythme cardiaque.

•Les pathologies à l’origine d’un syndrome inflammatoire

telles que les pathologies infectieuses et systémiques

sévères multiplient par 5,7 le risque de TVP [7]. Kierke-

gaard et al. [2] ont étudié la prévalence de la MTEV chez

des patients admis en court séjour pour pathologie infec-

tieuse. Celle-ci s’établit à 13 % mais la plupart des patients

présentaient une affection cardiaque ou une pneumopathie.

•Les affections favorisant l’hypercoagulabilité et/ou l’hy-

perviscosité (hématocrite > 55 %, plaquettes > 500 000/

mm

3

) telles que les syndromes myéloprolifératifs ou le

syndrome néphrotique peuvent également majorer le risque

de MTEV.

Très peu d’études ont évalué le risque de TVP dans des

groupes médicaux non sélectionnés. La plupart des études

se réfèrent au bras placebo des essais randomisés. Cade et

al. [28] comparent des patients admis en unité de soins

intensifs cardiologiques à un groupe de patients en unité de

soins standard. Un tiers des patients des soins intensifs ont

des antécédents chirurgicaux récents, les autres présentent

une insuffisance respiratoire ou circulatoire. Vingt-neuf

pour cent d’entre eux développent une TVP contre 10 %

dans le groupe hospitalisé en unité de soins standard.

STV, vol. 18, numéro spécial, mars 2006

24

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Indépendamment de l’âge, les antécédents de maladie

thrombo-embolique veineuse, les néoplasies, l’infarctus du

myocarde, l’insuffisance cardiaque et l’accident ischémi-

que cérébral constituent donc les principaux facteurs de

risque de TVP chez le sujet âgé.

Cependant, les malades âgés sont, de plus, volontiers expo-

sés à des pathologies aiguës intercurrentes de nature infec-

tieuse, à des pathologies inflammatoires ou néoplasiques

qui modifient la coagulation, la fibrinolyse, l’activité pla-

quettaire, réduisent l’activité physique et favorisent la dé-

compensation de la fonction ventriculaire gauche.

L’ensemble de ces facteurs intrinsèques et pathologiques

sera fréquemment intriqué pour agir sur une des compo-

santes de la triade de Virchow.

–Les facteurs de stase veineuse : immobilisation ou réduc-

tion de mobilité, surpoids, insuffisance veineuse et vasodi-

latation veineuse postopératoire, insuffisance cardiaque,

sarcopénie (diminution de la masse musculaire des mem-

bres inférieurs) et anomalies de la pompe musculoveineuse.

La pompe musculoveineuse, qui favorise le retour veineux

et s’oppose à la stase en position debout, ne présente pas de

déficit dans sa composante circulatoire chez des sujets âgés

de 80 ans, indemne de pathologie veineuse mais s’avère

déficiente en raison de facteurs locaux extra-vasculaires

(déficit musculaire et de la fonction articulaire), résultant

du vieillissement intrinsèque, de la dénutrition, de l’alite-

ment prolongé et du déconditionnement physique. Son

fonctionnement pourrait donc être amélioré par la correc-

tion de ces facteurs (trophicité musculaire, mobilité articu-

laire) [29].

La fonction veineuse circulatoire est cependant fréquem-

ment altérée chez le sujet âgé par l’effet additif des facteurs

favorisant l’insuffisance veineuse : altération de la pompe

cardiaque, gêne du jeu respiratoire, affaissement de la voûte

plantaire rendant moins efficient l’écrasement de la semelle

veineuse, insuffisance valvulaire consécutive à l’atteinte

pariétale ou séquellaire de thromboses veineuses.

–Les facteurs veineux (anomalies pariétales) : le vieillis-

sement intrinsèque du système nerveux (« phlébosclé-

rose ») se caractérise histologiquement par une fibrose par-

cellaire des trois tuniques de la paroi veineuse respectant les

valvules. Il se manifeste cliniquement par des lacis télan-

giectasiques du tiers inférieur des jambes fréquemment

associés à des signes d’insuffisance veineuse (varices et

dermite ocre). Différentes situations peuvent être à l’ori-

gine des lésions intimales (traumatismes, chirurgie, antécé-

dents de thrombose, brûlures).

–Les modifications hémorrhéologiques et de l’hémostase

induites ou favorisées par l’âge, les néoplasies, la période

postopératoire, l’infarctus du myocarde, la polyglobulie,

l’hémolyse, la déshydratation, et l’inflammation peuvent

conjuguer leurs effets pour créer un état prothromboti-

que : hypercoagulabilié accentuée et entretenue par la stase,

la diminution de la filtrabilité des monocytes, hyperagréga-

bilité plaquettaire, diminution de la fibrinolyse, hyperagré-

gabilité érythrocytaire, augmentation de la viscosité plas-

matique, hyperfibrinogénémie. ■

Références

1. Lindblad B, Sternby NH, Bergvist D. Incidence of venous thromboem-

bolism verified by necropsy over 30 years. BMJ 1991 ; 302 : 709-11.

2. Kierkegaard A, Norgren L, Olson CG, Castenfars J, Persson G,

Persson S. Incidence of deep vein thrombosis in bedridden non surgical

patients. Acta Med Scand 1987 ; 222 : 409-14.

3. Dahan R, Houlbert D, Caullin C, et al. Prevention of deep vein throm-

bosis in elderly medical in-patients by a low molecular weight heparin : a

randomized double-blind trial. Haemostasis 1986 ; 16 : 159-64.

4. Zawilska K. Low dose heparin in the prevention of thrombotic compli-

cation following acute myocardial infarction. Cor Vasa 1989 ; 31 : 179-

85.

5. Turpie AG, Levine MN, Hirsh J, et al. Double-blind randomised trial of

org 10172 low-molecular-weight heparinoid in prevention of deep-vein

thrombosis in thrombotic stroke. Lancet 1987 ; 1 : 523-6.

6. Anderson FA, Wheelher HB, Goldberg RJ, et al. A population based

perspective of the hospital incidence and case fatality rates of deep vein

thrombosis and pulmonary embolism. The Worcester DVT study. Arch

Intern Med 1991 ; 151 : 933-8.

7. Samama MM, Simonneau G, Wainstein JP, De Vathaire F, Huet Y,

Landauer D. SIRIUS study : epidemiology of risk factors of deep vein

thrombosis of the lower limbs in community practive. Thromb Haemostas

1993 ; 69 : 763 ; (ABS 797).

8. Nylander G, Olivecrona H, Hedner U. Earlier and concurrent morbidity

of patients with acute lower leg thrombosis. Actaz Chir Scand 1977;143:

425-9.

9. Stein PD, Hull RD, Kayali F, Ghali WA, Alshab AK, Olson RE. Ve-

nous thromboembolism according to age : the impact of an aging popula-

tion. Arch Intern Med 2004 ; 164 : 2260-5.

10. White RH, Zhou H, Romano PS. Incidence of symptomatic venous

thromboembolism after different elective or urgent surgical procedures.

Thromb Haemost 2003 ; 90 : 446-55.

11. Oger E. Incidence of venous thromboembolism : a community-based

study in Western France. EPI-GETBP Study Group. Groupe d’étude de la

thrombose de bretagne occidentale. Thromb Haemost 2000 ; 83 : 657-60.

12. Oger E, Bressollette L, Nonent M, et al. High prevalence of asympto-

matic deep vein thrombosis on admission in a medical unit among elderly

patients. Thromb Haemost 2002 ; 88 : 592-7.

13. Tiganas D, Durant R, Raschilas F, et al. Intérêt du score de probabilité

clinique dans le diagnostic de thrombose veineuse profonde en gériatrie

La Revue de Médecine Interne. (in press).

14. Manciet G, et al. P. Épidémiologie de la maladie thrombo-embolique

en gériatrie : médecine, réhabilitation, soins prolongés. Rev Gériatr 1993 ;

18 : 119-26.

15. Coon W. Epidemiology of venous thrombo-embolism. Ann Surg

1977 ; 186 : 149-64.

16. Taubman IB, Silverstone PA. Autopsy proven pulmonary embolism

among the institutionalised elderly. J Am Geriatr Soc 1986 ; 34 : 752-6.

STV, vol. 18, numéro spécial, mars 2006 25

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

17. Gross JS, Neufeld RR, Libow LS, Gerber I, Rodstein M. Autopsy

study of the elderly institutionalised patient. Review of 234 autpsies. Arch

Intern Med 1988 ; 148 : 173-6.

18. Thromboembolic Risk Factors Consensus Group. Risk of and prophy-

laxis for venous thromboembolism in hospital patients. BMJ 1992 ; 305 :

567-74.

19. Memin Y, Venet R, Beriot M. Contribution à l’étude de l’embolie

pulmonaire chez le sujet âgé. Med Hyg (Geneve) 1979 ; 37 : 1996-8.

20. Chaix L, Chaix AF, Latour F, et al. La maladie thrombo-embolique

chez la personne âgée de 80 ans et plus. Stratégies diagnostiques et

thérapeutiques. Ann Cardiol Angeiol (Paris) 1994 ; 43 : 437-42.

21. Anderson FA, Wheeler HB. Venous thromboembolism. Risk factors

and prophylaxis. Clin Chest Med 1995 ; 16 : 235-51.

22. Denheijer MD, Koster T, Blom HJ, et al. Hyperhomocysteinemia as a

risk factor for deep-vein thrombosis. N Engl J Med 1996 ; 334 : 759-62.

23. Ciuffetti G, Mercuri M, Rizzo MT, Lennie SE, Lowe GDO. Age and

blood cell rheology. Gerontology 1989 ; 35 : 31-5.

24. Hager K, Setze J, Vogi T, Volt J, Platt D. Blood coagulation factors in

the elderly. Arch Gerontol Geriatr 1989 ; 9 : 277-82.

25. Pitt A, Anderson ST, Habersberger PG, Rosengarten DS. Low-dose

heparin in the prevention of deep-vein thrombosis in patients with acute

myocardial infarction. Am Heart J 1980 ; 99 : 574-8.

26. Cogo A, Bernardi E, Prandoni P, et al. Acquired risk factors for deep-

vein thrombosis in symptomatic outpatients. Arch Intern Med 1994 ; 154 :

164-8.

27. Levine M, Hirsh J, Gent M, et al. Double-blind randomized trial of

very-low-dose warfarin for prevention of thromboembolism in stege IV

breast cancer. Lancet 1994 ; 343 : 886-9.

28. Cade JF. High risk of the critically ill for venous thromboembolism.

Crit Care Med 1982 ; 10 : 448-50.

29. Petermans J, Zicot M. La pompe musculoveineuse de la personne

âgée. J Mal Vasc 1994 ; 19 : 115-8.

STV, vol. 18, numéro spécial, mars 2006

26

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

1

/

5

100%