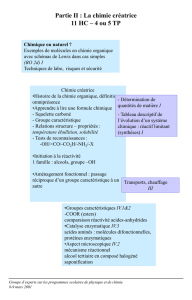

Exercices d`application

Exercices d’application (feuille C14)

Lycée Hoche – BCSPT1A – A. Guillerand

Chimie organique – Chapitre 5 : Oxydoréduction en chimie organique Page 1

Chimie organique – Chapitre 5 : Oxydoréduction en chimie

organique

Exercices d’application

1

Détermination de trois alcools isomères

On dispose de trois bouteilles d’alcools isomères, toutes

étiquetées avec la formule brute . Dans trois tubes

à essais

,

et

, on soumet un échantillon de ces trois

alcools à l’action d’une solution aqueuse de dichromate de

potassium en excès et en présence d’acide sulfurique, à

température ambiante.

- Le tube 3 ne fait pas apparaître la couleur verte

caractéristique des ions contrairement aux deux

autres tubes.

- Un échantillon de chaque tube est prélevé, et on le

verse sur une solution aqueuse acide de 2,4-DNPH

(test caractéristique des aldéhydes et cétones). Seul

l’échantillon issu du tube 2 conduit à la formation

d’un précipité jaune.

On donne les spectres IR des composés obtenus après

réaction et le spectre RMN du proton de l’alcool contenu

dans le tube 1.

1. Donner le nom et la formule topologique de l’alcool

placé dans le tube 2 en donnant tous les arguments qui

vous ont amener à choisir. Écrire l’équation de la

réaction qui s’est produite.

2. Donner le nom et la formule topologique de l’alcool

placé dans le tube 3 en donnant tous les arguments qui

vous ont amener à choisir. Écrire l’équation de la

réaction qui s’est produite.

3. Quels sont les deux alcools possibles contenus dans le

tube 1 (justifier) ? En analysant le spectre RMN

déterminer l’alcool du tube 1. Donner l’équation de la

réaction qui s’est produite.

Exercices d’application (feuille C14)

Lycée Hoche – BCSPT1A – A. Guillerand

Chimie organique – Chapitre 5 : Oxydoréduction en chimie organique Page 2

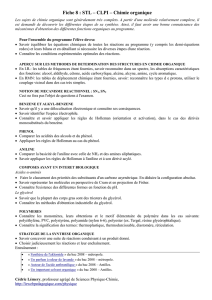

Figure 1 : Spectre IR des tubes après réaction

Figure 2 : Spectre RMN de l’alcool initial du tube 1

Exercices d’application (feuille C14)

Lycée Hoche – BCSPT1A – A. Guillerand

Chimie organique – Chapitre 5 : Oxydoréduction en chimie organique Page 3

2

Oxydoréduction en chimie organique

Donner le ou les produit(s) organique(s) des synthèses

suivantes :

Donner l’équation des réactions 1, 2, et 3.

3

Addition sur un alcène dissymétrique

1. hydrogénation

On traite du (Z)-3-méthyl-2-phénylpent-2-ène dissous dans

le cyclohexane par du dihydrogène sur du nickel de Raney.

1.1. Quelle est la particularité physique du nickel de

Raney ? Pourquoi est-il un catalyseur d’hydrogénation

efficace ?

1.2. Donner la formule plane du produit obtenu.

1.3. Préciser le nombre de stéréoisomère de configuration

qu’on obtient, et les représenter en projection de Cram.

1.4. Quelle est la relation de stéréochimie qui les lie, et dans

quelle proportion les obtient-on ?

1.5. La réaction est-elle stéréosélective ? Enantiosélective ?

Disatéréosélective ? Stéréospécifique ?

2. Dihydroxylation par le permanganate

On traite du (Z)-3-méthyl-2-phénylpent-2-ène par une

solution diluée neutre de permanganate de potassium à

froid

2.1. Donner la formule plane du produit obtenu

2.2. Préciser le nombre de stéréoisomères de configuration

qu’on obtient, et les représenter en projection de Cram.

2.3. Quelle est la relation de stéréochimie qui les lie, et dans

quelle proportion les obtient-on ?

2.4. La réaction est-elle stéréosélective ? Enantiosélective ?

Disatéréosélective ? Stéréospécifique ?

3. Dihydroxylation en passant pas un époxyde

On traite du (Z)-3-méthyl-2-phénylpent-2-ène l’acide

méta-chloroperbenzoïque, puis la solution obtenue est

traité par la potasse alcoolique.

3.1. Donner la formule plane du produit obtenu après

traitement par le péroxyde.

3.2. Donner la formule plane du produit obtenu après le

traitement par la potasse alcoolique

3.3. Représenter les différents stéréoisomères du produit

obtenu après traitement par le péroxyde. Quelle est la

relation de stéréochimie qui les lie, et dans quelle

proportion les obtient-on ? La réaction est-

stéréosélective ?

3.4. Représenter les différents stéréoisomères du produit

obtenu après traitement par la potasse. Quelle est la

relation de stéréochimie qui les lie, et dans quelle

proportion les obtient-on ? Justifier leur formation par

un mécanisme réactionnel.

3.5. La réaction est-elle stéréosélective ? Enantiosélective ?

Disatéréosélective ? Stéréospécifique ?

1

/

3

100%