L`endoscopie ventriculaire comme moyen du diagnostic et du

MUCORMYCOSE CEREBRALE AVEC ATTEINTE DU

VENTRICULE LATERAL

L’endoscopie ventriculaire comme moyen du diagnostic

et du traitement: à propos d’un cas

D. Lisii, F. Caire, A. Alfieri, J. Vidal, A. Ben Ali, P. Hallacq,

JJ. Moreau

Service de Neurochirurgie

CHU Limoges

Mots clés : mucormycose cérébrale, endoscopie ventriculaire.

Dan Lisii

DIS Neurochirurgie

CHU Limoges

2, av Martin Luther King

0555056521

Résumé:

La mucormycose est une infection opportuniste rare, causée par des

champignons ubiquitaire dans la nature de la classe de Phycomycetes.

Intéressant dans la quasi totalité des cas les patients immunodéprimés,

l’infection est le plus souvent d’évolution défavorable, avec un taux

de mortalité estimé de 70% à 100% des cas. Les forme les plus

classiques sont la mucormycose rhynocérébrale et pulmonaire, mais

tout organe peut être atteint. Dans les cas d’atteinte cérébrale le

traitement est basé essentiellement sur une chirurgie d’exérèse et

débridement des tissus nécrotiques et l’administration précoce des

antifongiques par voie intratecale et/ou intraveineuse. Notre

observation concerne un patient immunocompétent, chez qui une

mucormycose cérébrale isolée avec atteinte du ventricule latéral a été

diagnostiqués. L’atteinte de la corne frontale avec exclusion

ventriculaire avais permis la réalisation du geste endoscopique pour

mettre en évidence la colonisation au niveau de l’épendyme ainsi que

de réaliser une exérèse généreuse des tissus nécrotiques. D’après nos

recherches bibliographiques, c’est le premier cas présenté d’utilisation

de l’endoscopie intracérébrale pour réaliser une exérèse des tissus

nécrotiques d’un abcès fongique. L’acte endoscopique a permis, d’une

part, de poser le diagnostic d’abcès fungique et d’instituer un

traitement précoce avec Amphotericine B, et d’autre parts de réaliser

une exérèse des tissus nécrotiques. L’évolution a été favorable avec le

retour à ces activités précédentes. Les facteurs d’une évolution

favorables sont discutés et recherchés dans la littérature.

Présentation du cas :

Monsieur CM, 40 ans a présenté un syndrome infectieux, qui avait

initialement correspondue à une broncho-pneumopathie jusqu'à la

survenue d’un syndrome méningé. Celui-ci a été confirmé par une

ponction lombaire qui a mis en évidence une hyper –cellularité isolée

et dont la culture bacterienne s’avère négative ainsi que la recherche

d’antigènes solubles urinaires pour Légionella et Pneumocoque. La

radiographie du thorax objectivait une pneumopathie bilatérale

diffuse. L’évolution sur le plan réspiratoire a été favorable sous

Rocephine i.v. puis relais par des céphalosporines per os.

Après deux semaines du traitement le patient est réhospitalisé pour

des céphalées et confusion, associés à une amnésie et ralentissement

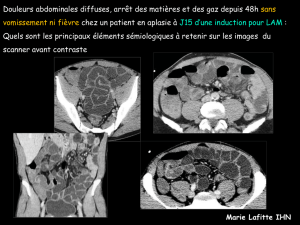

idéomoteur. Le scanner réalisé en urgence retrouve une exclusion et

dilatation du ventricule latéral droit avec un engagement sous-

falcoriel. (fig.1)

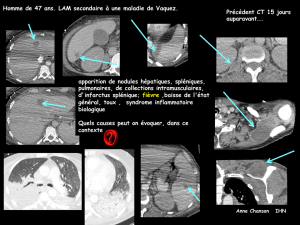

Une dérivation ventriculaire externe est mise en urgence. L’IRM

confirme l’existence d’une lésion hétérogène au niveau de la corne

frontale droite avec une prise de contraste périventriculaire.(fig. 2)

L’endoscopie mettait en évidence une lésion blanchâtre, légèrement

surélevée au dessus de l’épendyme ventriculaire, évoquant une

prolifération fungique. Ca localisation au niveau de la corne frontale

est proéminente jusqu'à l’obstruction du trou de Monro, entraînant

l’exclusion du ventricule (fig.3 et vidéo). Une exérèse généreuse de la

lésion est réalisé par aspiration et a l’aide des pinces à biopsie. La

procédure a été complétée par une septostomie, afin d’établir une

communication entre les ventricules latéraux à travers le septum

pellucidum. L’analyse en microscopie, sans que la culture soit

positive, retrouve une mucormycose. Un traitement est débuté par

AMBISONE par voie intraveineuse. Parallèlement à cela il a toujours

présenté de douleurs du rachis exploré par l’IRM et qui vont retrouver

une discite au niveau D11-D12. L’étiologie de cette discite,

probablement de même origine, n’a pas été confirmée par les

prélèvements répètes.

L’évolution a été très favorable au plan neurologique, ce qui amène à

l’ablation de la dérivation externe. Après trois semaines on constate

une nouvelle aggravation avec apparition d’un déficit de l’hémicorps

gauche, dont le bilan retrouve une hydrocéphalie aiguë et imposant

une dérivation externe à nouveau. Devant la persistance de la

symptomatologie avec des lésions stable sur le plan de l’imagerie un

traitement intra ventriculaire avec AMPHOTERICINE B a été débuté

en complément au traitement systématique. L’AMPHOTERICINE B

intra ventriculaire a été poursuivi sur 35 jours consécutifs avec une

nouvelle amélioration du déficit de l’hémicorps gauche. Le traitement

systématique avec AMPHOTERICINE B a été arrêté après 150 jours.

L’IRM cérébrale et du rachis met en évidence une régression des

lésions, mais du fait de la persistance d’une dilatation ventriculaire

une dérivation ventriculopéritonéale droite à été mise en place. Dans

les suites on marque une amélioration de son état clinique avec le

retour a un état de conscience normale et reprise de ces activités.

Discussion :

La mucormycose est une infection opportuniste, rapidement

progressive, causée par un champignon de la classe de Phycomycètes.

Le pronostic de cette maladie est sévère, notamment dans les formes

cérébrales avec un taux de mortalité de 70% à 100% des cas. Les

Phycomycètes sont ubiquitaire dans la nature est représentent des

saprophytes. Ils peuvent se révéler pathogènes dans des cas

particuliers est notamment chez les patients immunodéprimés. Dans

75% des cas on retrouve un diabète sucré décompensé avec une

cétoacydose. (1). Parmi les autres facteurs prédisposant on note le

traitement par les corticostéroïdes, la greffes des organes, les

traumatismes et les brûlures, le syndrome d’immunodéficience

acquise ainsi que le traitement par déferoxamine.

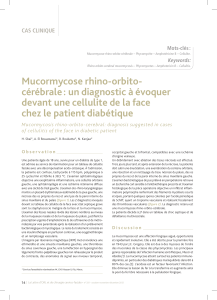

Les formes cliniques les plus agressives sont la Mucormycose

rhynocérébrale, avec une atteinte des sinus paranaseaux et

envahissement par contiguïté des orbites, de la cavité crânienne, et la

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%