Téléchargez

LLPHI 423 – Anthropologie et psychanalyse.

L. Courbin

1

III – Freud et Durkheim : deux voies d’explication des phénomènes collectifs.

A. Interprétation psychanalytique des phénomènes de foule.

« Psychologie des foules et analyse du moi », 1921.

1) Explication par Freud du lien social. S’occupera des foules organisées – c’est-à-dire

artificielles (à la différence, par exemple de la famille qu’il considère comme une « foule »,

un lieu de commun, du collectif, naturel), avec un meneur : l’Eglise, et l’armée par exemple.

Et sa question est la suivante : comment expliquer, d’une manière générale, que de tels

collectifs, artificiels, durent, tiennent ?

Les explications proposées jusque-là le laissent insatisfait : imitation, contagion –

l’analyse ne va pas assez loin, parce qu’elle ne rend pas raison de la force de l’emprise sociale

sur les individus. Il doit y avoir, au niveau psychique, des ressorts très puissants sur lesquels

ces forces prennent appui. Ce sont ces ressorts qu’il faut mettre en évidence.

On peut déjà s’en douter, Freud entend mettre au jour une dimension inconsciente du

fait social, prégnante chez tout individu, l’hypothèse étant qu’elle a cette puissance parce

qu’elle prend appui sur des ressorts psychiques déjà mobilisés et structurants.

2) A cette question s’ajoutent deux caractéristiques à expliquer chez cet individu qui

n’est pas le même dans la foule que tout seul. L’invite à des comportements qu’il ne

reconnaîtrait pas forcément comme siens dans d’autres conditions :

- exaltation des affects

- inhibition de la pensée.

Questions : comment se fait-il que des individus en foule se mettent dans cet état de

dépendance ?, donnent tout ce prestige à un individu somme toute banal ? Qu’est-ce qui fait

l’autorité du meneur, et l’obéissance des dirigés ? Penser aux mythes, aux personnages

mythiques : que ça soit des hommes politiques, des poètes…

Il faut « trouver l’explication psychologique de cette transformation psychologique de

l’individu dans la foule »1. L’exaltation affective, cette énergie qui unit durablement des

individus au sein d’un groupe, peut être reconduite à ce que Freud désigne par le terme de

libido, qui signifie simplement : énergie psychique, énergie pulsionnelle, et qui a affaire avec

ce que nous nommons communément « amour ». A entendre dans un sens large : amour entre

les sexes, mais aussi : amour de soi, amour filial, amitié et amour des hommes en général,

attachement à des objets concrets et à des idées abstraites. C’est la seule force psychique

capable de produire des liens affectifs suffisants pour assurer un lien social.

3) Comment expliquer sinon la contrainte et l’obéissance ?, la soumission à l’autorité ?

Cela suppose une mise à l’écart du moi, une inhibition de ses pulsions propres, quelque chose

de complètement anti-narcissique. Il y a quelque chose de surprenant comme une « servitude

volontaire ». Il y a donc un pouvoir de la foule, et il semble qu’il y ait chez ses membres

comme un besoin d’être en accord avec les autres.

1 Freud, Essais de psychanalyse, p. 147.

LLPHI 423 – Anthropologie et psychanalyse.

L. Courbin

2

Pour Freud, cela n’est pensable que si l’on admet que la contrainte n’est pas

qu’extérieure, mais aussi intérieure : elle s’exerce d’elle-même par le lien affectif qui existe

horizontalement entre les membres du groupe et verticalement, avec le meneur : dans

l’Eglise : le Christ aime tous à égalité. Dans l’armée, idem : le chef aime tous ses soldats à

égalité, c’est pourquoi ils sont camarades. Il y a donc quelque chose du collectif qui vient me

construire, qui vient soutenir la constitution de ma personnalité, de ma personne.

Il y a dans une foule, « des liens libidinaux d’une nouvelle sorte », qu’il s’agit

précisément d’identifier.

Selon Freud, ces foules mobilisent des mouvements pulsionnels classiques et très

anciens pour l’individu, qui ne sont autres que les mouvements qui ont préparé puis formé le

complexe d’Œdipe :

- Le premier est ce lui de l’identification (identification à la mère ou au père) :

« expression première d’une relation à une autre personne », p. 167.

- Investissement objectal sur l’autre parent, c’est-à-dire investissement à buts sexuels

non inhibés.

C’est la structure de base du complexe d’Œdipe, dont les modalités de sortie sont

extrêmement diverses : identification à la mère/au père ; relation d’objet qui s’institue avec

l’autre parent, qui est ouvertement à but sexuel. Ces deux mouvements peuvent prendre des

formes très diverses, recouvrir de l’hostilité ou de l’amour. Freud donne quelques exemples,

qu’il prend dans des cas où la sortie de l’Œdipe a été pathogène. Dans ces cas peuvent se

produire des identification par le symptôme : soit identification qui signifie la volonté de se

substituer à l’objet (alors elle exprime l’amour pour l’autre : par exemple une enfant qui

contracte la même toux que sa mère : mêle volonté de se substituer et sentiment de

culpabilité : tu as voulu devenir ta mère, deviens-le, dans la douleur), soit identification à

l’objet aimé : le cas de Dora, imite la toux du père). Ou encore, s’identifier à une personne

dont on aimerait vivre la situation : ainsi, dans un pensionnat de jeunes filles : l’une d’entre

elle reçoit une lettre d’un jeune garçon qu’elle aime en secret, et réagit par une crise

d’hystérie. D’autres, s’identifiant à elles sous l’effet de la jalousie (j’aimerais être à sa place),

vont reproduire la crise.

Le refoulement survenant, vers cinq ans, ces pulsions sont « inhibées quant au but ».

Elles deviennent alors des relations « tendres » (plus de désir sexuel, plus d’hostilité), ce qui

modifie durablement le rapport aux parents. A la puberté, les deux s’unissent normalement :

pulsions sensuelles et pulsions inhibées : c’est ainsi que se constitue ce que nous appelons

l’amour, qui conjugue les deux types de pulsions.

Ce sont ces pulsions, « inhibées quant au but », qui vont intéresser Freud, parce

qu’elles expliquent selon lui ce que la relation amoureuse peut avoir de « romanesque »,

d’évitement de l’immédiatement sexuel. Il y alors un mouvement d’idéalisation de l’objet

aimé. Cette idéalisation est analysable selon Freud comme une manière, pour le moi, de

« déborder » sur l’objet aimé. L’objet est idéalisé parce qu’il représente ce que le moi propre

voudrait bien être. Ainsi, « l’objet sert à remplacer l’idéal du moi propre » (p. 177). Il faut

entendre idéal du moi comme sur-moi : un lieu de pulsions inhibitrices : mais avec cette

distinction : le sur-moi est une instance d’interdictions, de commandements. L’idéal du moi,

c’est plutôt l’ensemble des valeurs que j’aimerais réaliser, incarner.

LLPHI 423 – Anthropologie et psychanalyse.

L. Courbin

3

Ce sont ces deux mouvements pulsionnels que l’on trouve à l’analyse de la

constitution libidinale d’une foule. Il y a :

- Idéalisation du meneur : celui-ci est mis à la place de l’idéal du moi, quelqu’un qui

incarne ces valeurs, qu’en plus nous avons en commun (justice par exemple).

- Identification aux autres membres du groupe, parce qu’ils connaissent une même

relation au meneur. Penser à l’expression : « frères en Jésus Christ ».

Freud établit une analogie entre :

Soumission à un leader / dépendance dans l’état d’hypnose / fascination de la passion

amoureuse.

Autrement dit, l’individu dépend de la formation collective pour la constitution de soi :

en particulier d’un idéal du moi et du sur-moi : établissement de valeurs, d’idéaux qu’il s’agit

pour lui de réaliser ; et pour s’identifier par rapport aux autres. Le sur-moi, l’idéal du moi

n’existe pas sans la collectivité. Or c’est cet idéal du moi qui permet le refoulement, qui, à

l’âge du complexe d’Œdipe, permet donc sa sortie (par inhibition des pulsions directement

sexuelles), qui permet donc ce que Freud appelle la sublimation : cette dérivation des pulsions

qui leur permet de se donner un autre but que sexuel : artistique, intellectuel, religieux. :

P. 181 : « Une telle foule est une somme d’individus qui ont mi un seul et même objet à

la place de leur idéal du moi, et se sont, en conséquence, dans leur moi, identifiés les uns aux

autres ».

Est manifeste la reconduction à l’individuel. Pour un sociologue, c’est un point de vue

largement insuffisant : le phénomène collectif est une réalité à part entière, dont il faut

parvenir à envisager les fonctionnements propres. Et il n’est pas vain de partir du postulat que

ce qui est susceptible d’expliquer un comportement humain, ce n’est pas un mécanisme

psychique, mais une incidence, pour ne pas dire une pression du collectif exercée sur

l’individu. La psychanalyse aurait donc, dans cette perspective, un point aveugle.

Que donnerait une analyse sociologique d’un phénomène individuel, apparemment

privé ? Le suicide ?

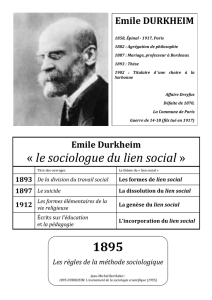

B. Explication durkheimienne d’un fait social « privé » : le suicide.

< Règles de la méthode sociologique, 1895.

< Le suicide, 1897.

1) La constitution de la sociologie comme science.

Les Règles de la méthode sociologique. Donner à la sociologie naissante un objet, qui

soit le sien propre, une méthode posant des principes et indiquant des voies d’explication.

a) La constitution d’un objet propre :

Les faits sociaux « présentent des caractères très spéciaux : ils consistent en des manières

d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu, et qui sont douées d’un pouvoir de

coercition en vertu duquel ils s’imposent à lui », RMS, p. 5.

LLPHI 423 – Anthropologie et psychanalyse.

L. Courbin

4

Trois critères donc :

- Extériorité : tendance à réifier les phénomènes sociaux ? ou mise à l’écart de

l’incidence psychique individuelle des faits sociaux ? Durkheim ne nie pas que les

faits sociaux soient intériorisés : « il n’est pas de conformisme social qui ne comporte

toute une gamme de nuances individuelles », RMS, p. XXIII. Durkheim veut souligner

par là que les faits sociaux sont des faits d’une nature différente des phénomènes

individuels et des modalités d’expression, de manifestation, chez l’individu, d’un fait

social. Ce sont des entités à part entière, et leur explication ne saurait se limiter à les

reconduire à des données individuelles et psychiques = démarche réductionniste.

- Caractère coercitif : c’est le critère qui les manifeste avec le plus d’évidence. Tout se

passe comme si l’individu se trouvait contraint, forcé, poussé, à agir d’une certaine

manière plutôt que d’une autre. La contrainte est ou bien directe et explicite : lois,

interdits, pénalités, surveillance, ou bien indirecte : influence d’une organisation

économique par exemple.

- Généralité : la généralité ne suffit pas à définir un phénomène comme social. En effet,

ce critère, pris à lui seul, laisserait planer de la confusion entre les manifestations

individuelles des faits sociaux et les faits sociaux eux-mêmes. Les manifestations

individuelles ont un ensemble d’autres déterminants : la constitution « organico-

psychique » de l’individu, la situation singulière dans laquelle il a été placé. Ce n’est

pas parce qu’un comportement se généralise qu’il devient un fait social (repose sur le

postulat qu’un fait social est plus que la somme des individus qui le compose). En

revanche, quand quelque chose est un fait social, alors elle est forcément générale.

b) La méthode sociologique.

* « Considérer les faits sociaux comme des choses » = faire de la sociologie une science, à

l’image des sciences de la nature. Donc considérer qu’ils ont des propriétés empiriques

identifiables et qu’ils sont soumis à un déterminisme qui rend repérables des lois. C’est-à-

dire : un phénomène social est observable de l’extérieur à partir d’indicateurs objectifs,

notamment des outils statistiques.

Deux corollaires :

* Se défaire des prénotions.

* Définir l’objet préalablement à l’observation = l’objet n’est pas donné, il est construit, avec

des outils, et en particulier l’outil statistique.

* Observer les phénomènes et les classer.

* On se donne ainsi un moyen de les comparer (méthode comparative), une fois qu’ils ont été

traduits en grandeurs, en taux, mesurés donc, statistiquement. On peut ainsi mettre en

évidence des régularités et observer des variations concomitantes.

* Ces données recueillies, et ordonnées, permettent d’expliquer un fait social. Un impératif

absolu est qu’on n’explique un fait social que par un autre fait social = en restant au même

LLPHI 423 – Anthropologie et psychanalyse.

L. Courbin

5

niveau : pas d’explication psychologique, encore moins physiologique. Expliquer le social

par le social, parce que le collectif est plus et autre chose que la somme des individus qui le

constituent.

Ce principe méthodologique situe Durkheim dans un contexte théorique également.

La société est plus que la somme des individus. Elle a des besoins propres, des exigences

propres, d’ordre économique, elle met en place des organisations pour les satisfaire, et elle

suscite chez les individus des comportements qu’ils n’auraient pas sans elle, et développe

chez eux des représentations qui ne leur viendraient pas sans elle : « les services économiques

que l’Etat réclame de nous ne nous sont pas toujours payés avec une exacte réciprocité et

pourtant nous les lui devons. Si nous les lui accordons, ce n’est pas par intérêt personnel, mais

par désintéressement ». En ce sens, il y a un lien direct entre l’économie et la morale.

Durkheim s’oppose en cela au finalisme et à l’individualisme des utilitaristes. On ne saurait

expliquer un fait social par son utilité ou le service qu’il rend aux individus, les avantages

qu’il leur procure. Par exemple, pour expliquer l’institution de la famille ou en « ranimer

l’esprit », il ne suffit pas que les individus en aient perçu les avantages, ou l’intérêt. Il faut

remonter aux causes efficientes de l’existence de cette institution. Se demander non pas

pourquoi la famille existe-t-elle ? Mais : comment se fait-il qu’elle existe ?

Il faut distinguer, quand on parle d’explication, entre les causes, l’utilité d’un phénomène, et

sa fonction. Et il faut distinguer, dans l’explication sociologique, entre différents niveaux de

réalité sociale : le niveau de ce que Durkheim appelle la « morphologie sociale » : trame des

relations sociales, plus ou moins déterminée par des conditions démographiques,

géographiques, économiques et sociales, plus ou moins symbolisée ou médiatisée par des

constructions juridiques ou religieuses, au niveau des représentations.

Représentations collectives, valeurs morales, juridiques, religieuses. L’homme y pense

librement, de l’intérieur de sa conscience, mais avec des idées et des catégories socialement

construites et dont la nature sociale, de contrainte, lui échappe.

Comportements collectifs et individuels.

Morphologie sociale : trame des relations sociales, déterminée par des conditions

démographiques, géographiques, économiques. Constitue en quelque sorte le niveau

inconscient du social, la topographie dans laquelle nous pensons, agissons, ressentons.

De même, si la société a des besoins spécifiques et crée pour les satisfaire des organisations

spécifiques, chargées de remplir cette fonction, la fonction n’est pas cause, parce qu’un fait

peut exister sans servir à rien, ou avoir changé de fonction au cours du temps sans avoir pour

autant changé de nature ou de forme. Exemple : dans le droit romain, le fait que les enfants de

la femme légitime sont la propriété du père : asseyait cette propriété et maintenant sert plutôt

explique

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%