l`eau et les futures vies humaines - Réseau d`anthropologie de l`eau

1

L’EAU ET LA SANTÉ

Introduction

L’eau, le genre et la santé

Maladies liées à l’eau

L’eau et les futures vies humaines

Travaux des chercheurs et des étudiants de la FLASH

Bibliographie

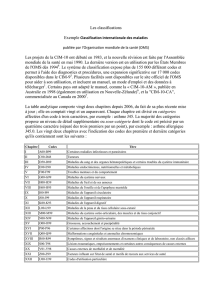

INTRODUCTION

Nécessaire dialogue entre les professionnels de l’eau et les populations locales

Pour mieux comprendre l’importance des liens entre les différentes disciplines impliquées dans la

gestion des ressources en eau et l’accès des populations à une eau saine, si vitale, il peut être utile

de revisiter la politique inaugurée par l’OMS en 1978, avec le lancement des soins de santé primaires,

lors de la Conférence organisée avec l'UNICEF à Alma Ata. Cette politique prend en compte la

dimension culturelle de la santé, y compris ce que l’on peut appeler l'aspect "sacré" de la médecine.

Cette nouvelle politique, holistique, qui considère "l’Homme Total", avait insisté sur le fait que l’accès à

une eau saine, la santé et le développement sont intimement liés et qu'il ne suffit pas seulement de

mesurer quantitativement les besoins en eau douce ou sa qualité. La Déclaration d'Alma Ata sur les

soins de santé primaires est fondée sur la définition universelle de la santé donnée dans la

Constitution de l’OMS (1948 et 2006). Selon cette définition, "la santé n’est pas l’absence de

maladie ou d’infirmité, mais un état de total bien-être physique, mental et social".

Une autre révolution culturelle, tout aussi importante, s’est accomplie dans le secteur de l'eau en

invitant les professionnels de l’eau à, selon l’idée lancée par René Dubos, "penser globalement et agir

localement". Ce nouveau paradigme s’est révélé dans toute son ampleur lors du Troisième Forum

Mondial de l’Eau (Kyoto, mars 2003). Les hydrologues, les géologues, les décideurs administratifs et

autres professionnels de l’eau, ainsi que les acteurs sociaux qui s'y sont rencontrés ont insisté pour

que les bonnes pratiques et la gouvernance jouent désormais un rôle clé au niveau international et se

fondent sur le respect des droits humains. Ainsi, le droit à l’eau y a finalement fait émergence, comme

l’a souligné la Déclaration des Indigènes, lancée à Kyoto pendant ce forum. La communauté

internationale semble maintenant admettre que la politique de l’eau ne se limite à une politique

électorale très localisée, la polis, mais qu'elle doive devenir planétaire et, si possible, passer de la

politique à la planétique – ou "plan-éthique"… c’est-à-dire être gérée à niveau planétaire, mais aussi

écorégional et local, c'est-à-dire gérée en tenant compte de la réalité vivante.

■ BRELET, C. ( 2003). ). L’eau et la gouvernance, préface de Lord Selborne. Paris, UNESCO / COMEST / PHI et

http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=4382&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

L’EAU, LE GENRE ET LA SANTÉ

Les inégalités et les inéquités liées au genre sont le plus souvent à l’avantage des hommes – non

seulement du point de vue économique et politique, et de l’éducation, mais encore des avantages

concernant leur santé et leur accès aux soins de santé, alors que les femmes sont, de manière

générale dans le monde entier, ont un rôle prépondérant, unique, comme donneuses de soins dans

leur famille et leur communauté.

■ http://apps.who.int/medicinedocs/fr/d/Jh2966f/7.2.html

Bien que non reconnues comme travailleuses de santé, les femmes assument de 70 à 80% de tous

les soins de santé fournis dans les pays en développement (Banque Mondiale, 1993), mais trop

souvent sans avoir le droit d’aller voir le médecin parce que c’est un homme, ou sans pouvoir aller le

voir car il est trop loin, ou sans avoir l’argent pour payer la consultation et les médicaments.

L’accès aux ressources en eau potable a des effets directs sur la qualité de vie des femmes. Et des

effets immédiats sur la santé des enfants – les taux de mortalité infantile dans les pays en

2

développement sont liés à l’accès des femmes à une eau saine – et sur la santé des familles de

manière générale.

L’interdépendance de l’eau et de la santé des femmes est si étroite dans les pays en développement

que tous les professionnels de l’eau devraient s’inquiéter sur la façon dont les inéquités liées au genre

dans la gouvernance de l’eau affectent la santé des femmes et les générations qu’elles élèvent et

éduquent.

L’absence d’eau saine est la cause d’une importante mortalité infantile et maternelle. Ce problème

souvent dramatique dans les régions en développement dépend de l’accès aux services de

distribution de l’eau et de la qualité des services d’assainissement locaux. L’eau peut être le vecteur

de divers agents infectieux qui peuvent devenir des pathogènes mortels, directement ou non. Les

équipements nécessaires pour assurer un assainissement décent du milieu ne sont pas facilement

accessibles là où la pauvreté prévaut. Parfois, les équipements d’assainissement ne sont pas

forcément, ni directement acceptables là où d’anciennes cultures et les habitudes locales relèvent

d’adaptations, parfois très ingénieuses, faites au cours de plusieurs siècles, mais où les conditions

environnementales se sont modifiées à cause du changement climatique, ou bien où la croissance

démographique a, elle aussi, changé. Ces faits expliquent pourquoi il est devenu nécessaire et urgent

que les femmes aient, aussi bien que les hommes, la possibilité de se former à l’hygiène et à la

prévention sanitaire.

Le changement climatique que connaît notre planète modifie les systèmes hydrologiques et donc les

ressources en eau, entraînant une dégradation des sols et un stress sur les systèmes de production

alimentaire. Evaluer son influence sur la santé humaine requiert une nouvelle approche qui tienne

compte des écosystèmes et qui reconnaisse que maintenir à long terme un bon état de santé chez

une population dépend en grande partie de la stabilité et du bon fonctionnement des systèmes qui

rendent possible la vie de notre biosphère. Cela ne peut se réaliser qu’en connaissant la complexité

de ces systèmes dont notre vie à tous dépend. Le changement climatique constitue une nouvelle

menace importante pour la santé publique et modifie la façon dont nous devons envisager la

protection des populations vulnérables.

■ http://www.who.int/globalchange/fr/index.html

Les maladies liées à l’eau sont en relation avec la qualité (présence ou non de micro-organisme et

d’agents chimiques) et la quantité de l’eau disponible, les manières de la consommer et sa proximité –

des données qui, toutes, peuvent et doivent être améliorées en Afrique. En voici quelques unes ci-

dessous.

MALADIES LIÉES À L’EAU

ANÉMIE : diverses infections telles que le paludisme, la schistosomiase ou le ver solitaire sont en

relation avec l’hygiène, l’assainissement, l’accès à une eau saine et sa gestion. Ces maladies

entraînent des anémies et les aggravent, en particulier lorsqu’une population souffre de carence en

fer, en particulier les femmes. L’anémie peut causer jusqu’à 20% de la mortalité maternelle.

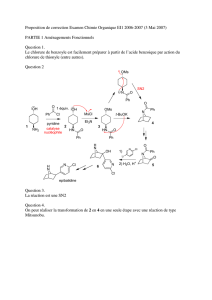

ASCARIDIOSE : cette infection est causée par les œufs de l’Ascaris lumbricoides (un vers rond dont

les femelles adultes mesurent de 20 à 35 cm de long et les mâles adultes de 15 à 30 cm). Jusqu’à 10

% de la population des pays en développement est infectée par des vers intestinaux - dont un fort

pourcentage est causé par Ascaris. Les œufs de ce parasite se trouvent dans le sol contaminé par les

fèces humaines ou dans des aliments non cuits, ou insuffisamment, contaminés par un sol contenant

ces œufs qui éclosent et donnent naissance à des larves dans l’intestin grêle de la personne

contaminée. Ces larves traversent la paroi intestinale, atteignent les poumons par la voie sanguine et

retournent vers la gorge où elles sont avalées. L’ascaridiase sévit partout où l’assainissement est

insuffisant.

Prévention :

Disponibilité de l’eau pour l’hygiène personnelle ;

élimination adéquate des fèces humaines ;

bassins de stabilisation et autres technologies efficaces pour réduire la transmission due aux

aliments cultivés dans un sol contaminé lorsque les eaux usées sont utilisées pour l'irrigation.

3

CAMPYLOBACTÉRIOSE : cette infection des voies digestives provoque des diarrhées, des douleurs

abdominales, des malaises, de la fièvre, des nausées et des vomissements pendant une période de 2

à 5 jours, mais qui peut être suivie de rechutes. Elle est transmise par des viandes crues, peu cuites,

ou encore par de l'eau, ou bien du lait cru contaminés par des bactéries (Campylobacter jejuni ou C.

coli).

Prévention :

approvisionnement en eau de boisson saine, y compris désinfection continue (chloration)

de l’eau de boisson ;

manipulation adéquate des animaux consommés ;

systèmes d’élimination des eaux usées appropriés ;

cuisson complète des aliments potentiellement contaminés, souvent difficile dans les

régions où la pauvreté s’accompagne de difficultés à trouver les combustibles nécessaires

souvent onéreux ;

bonne hygiène personnelle (se laver les mains après être passé aux toilettes, ainsi

qu'après contact avec des animaux de compagnie ou des animaux d’élevage).

CHOLÉRA : due à la bactérie Vibrio cholerae, cette maladie intestinale se transmet par voie fécale-

orale, ou par ingestion d’eau et d’aliments contaminés. La présence de cette bactérie peut entraîner

une diarrhée aqueuse aiguë, une déshydratation sévère et une insuffisance rénale mortelles. La

période d’incubation très courte (de 2 heures à 5 jours) accroît le risque de voir le nombre de cas

augmenter très rapidement. Bien qu’environ 75 % des sujets contaminés ne présentent pas de

symptômes, le vibrion reste présent dans les selles pendant sept à quatorze jours; évacué dans

l’environnement, il peut contaminer d’autres personnes. Depuis 2005, une recrudescence du choléra

s’observe avec l’accroissement constant des populations vulnérables vivant dans de mauvaises

conditions d’hygiène. Le choléra reste une menace pour la santé publique à l’échelle mondiale et l’un

des principaux indicateurs du développement social.

Prévention :

hygiène personnelle (lavage des mains après être allé aux toilettes et avant de préparer les

aliments) et alimentaire ;

accès à une eau potable ;

assainissement ; élimination adéquate des fèces humaines.

DENGUE et DENGUE HÉMORRAGIQUE : transmise par les moustiques de type Aedes, cette

maladie infectieuse est à l’origine d’un syndrome de type grippal sévère et, parfois, de complications

potentiellement mortelles que l’on appelle la dengue hémorragique. La dengue progresse de façon

spectaculaire depuis quelques décennies : deux cinquièmes de la population mondiale sont exposés à

ce risque, dans les régions tropicales et subtropicales, en particulier dans les zones urbaines et semi-

urbaines.

Prévention :

se protéger des moustiques à l’aide de moustiquaires imprégnées ;

détruire les endroits où nichent les moustiques, notamment les déchets pouvant contenir de

l’eau même en infime quantité ;

épandage d'insecticides adaptés sur les gîtes larvaires, notamment les récipients destinés à

stocker de l’eau.

DRACUNCULOSE ou VER DE GUINÉE :

cette maladie parasitaire est causée par le

ver parasite Dracunculus medinensis ou ver de

Guinée présent dans de minuscules crustacées,

les « cyclopes » qui vivent dans les eaux

stagnantes. La femelle de ce ver peut atteindre 1

m de long et 2 mm de diamètre. L’acide gastrique

digère ces crustacées, mais non les larves de ce

ver qui rejoignent l’intestin grêle d’où elles se

propagent dans le corps où, devenues adultes,

les femelles donnent naissance à des milliers

d’autres larves. Ce parasite se déplace pour

sortir au niveau du pied, du bas des jambes, des

bras, en y provoquant un œdème très

4

douloureux, puis une cloque et une ulcère

accompagné de fièvre, nausées et vomissements

lorsqu’il s’ouvre.

Selon l’OMS, qui s’est donné pour but d’éradication cette maladie en 2009, l’Ethiopie, le Mali et le

Ghana seraient sur le point de « gagner le combat contre la dracunculose » (Dr Gautam Biswas,

administrateur à l’OMS du Programme renforcé d’éradication de la dracunculose). La transmission de

la maladie est plus répandue dans les villages des zones rurales très isolées et dans les zones où se

déplacent des groupes nomades. Les deux-tiers des cas rapportés en 1999 se trouvaient au Soudan

où la guerre a freiné l’éradication de cette maladie.

Prévention :

filtrer l’eau (à travers un linge ou du sable très fin) ;

faire bouillir l’eau avant de la boire ;

construire des puits profonds.

HÉPATITE : l’hépatite, une inflammation du foie, est le plus souvent provoquée par une infection

virale. Les hépatites A et E sont transmises par voie fécale-orale, le plus souvent par de l’eau ou de la

nourriture contaminée et de personne à personne. Leurs symptômes sont un jaunissement de la peau

et des yeux (ictère), des urines foncées, une grande fatigue, des nausées, vomissements et douleurs

abdominales.

Prévention :

faire bouillir l’eau avant de la boire ;

le vaccin protège contre l’hépatite A dans plus de 95% des cas et assure une durée de

protection contre le virus d’au moins dix ans.

MALNUTRITION : cette maladie est aussi considérée comme une « maladie sociale », car elle est

causée par la pauvreté et des carences alimentaires qui affectent près de 800 millions de personnes

dans le monde. Chaque jour, la mort de la moitié des 26.000 enfants de moins de cinq ans est due à

la malnutrition. Selon l’OMS, la malnutrition intervient dans plus de la moitié des décès d’enfants, bien

qu’elle soit rarement citée comme une cause directe, car elle est souvent liée à de mauvaises

pratiques alimentaires conjuguées à des infections : chaque année, entre 150.000 et 200.000 enfants

perdent la vue faute de vitamine A.

Selon l’UNICEF, 150 millions d’enfants souffrent de carences nutritionnelles qui auront un impact

définitif sur leur développement, soit un tiers des enfants de moins de 5 ans des pays en

développement. La malnutrition est la cause de retards de croissance, d’une diminution des capacités

intellectuelles, d’une baisse des défenses immunitaires, de diarrhées et d’infections respiratoires.

Conjuguée au manque d’hygiène, elle favorise l’apparition de la maladie du noma, affection bucco-

dentaire au niveau des gencives qui peut s’étendre, faute de soins appropriés, sous la forme de

gangrène à toute la mâchoire et aux joues et mutiler progressivement l’enfant condamné ainsi à une

mort certaine.

L’Afrique est le continent le plus touché : on y dénombre la moitié des décès de jeunes enfants alors

qu’elle ne compte que moins du quart des enfants du monde : 30% des enfants de moins de 5 ans y

ont une ration alimentaire insuffisante. Au Mali, 32% des enfants de moins de cinq ans ont un poids

inférieur à la normale.

Prévention :

améliorer l’accès à l’eau potable et l’assainissement ;

amélioration de l’hygiène personnelle ;

améliorer l’hygiène alimentaire et sanitaire de la population grâce à une meilleure éducation

des mères ;

détection de la malnutrition grâce à la participation communautaire et création de structures

locales afin d’assurer une prise en charge durable ;

création et modernisation d'activités agricoles ou commerciales en milieu rural, notamment

moyennant des projets de micro-financement gérés localement.

5

ONCHOCERCOSE ou CÉCITÉ DES RIVIÈRES : cette maladie parasitaire est causée par

Onchocerca volvulus, un ver parasite mince pouvant vivre jusqu’à 14 ans dans l'organisme humain et

transmis d'une personne à l'autre par la piqûre d'une mouche, la simulie (Simulium), qui pond ses

œufs dans les eaux de rivières à courant rapide. Après l'accouplement, la simulie femelle cherche

habituellement à s'alimenter ; en piquant une personne infectée par l'onchocercose pour prendre un

repas de sang, elle peut ingérer les larves du ver qui peuvent être transmises à la personne suivante

piquée par la simulie. Ces larves devenues des vers adultes s'installent près de la surface de la peau

ou des articulations. Chaque ver femelle adulte (macrofilaire) peut mesurer plus d'un demi-mètre de

long et produit des millions de jeunes vers microscopiques (microfilaires) qui migrent à travers la peau

et, lorsqu'elles y meurent, causent des démangeaisons intenses et une dépigmentation de la peau

(« peau de léopard »), des lymphoedèmes provoquant des aines pendantes et un éléphantiasis des

organes génitaux, de graves troubles de la vue et la cécité lorsqu'elles atteignent les yeux. Les

symptômes de cette maladie apparaissent généralement 1-3 ans après l'infection.

PALUDISME : le paludisme est une maladie pouvant être mortelle. Il est dû à des parasites –

Plasmodium falciparum (le plus mortel), Plasmodium vivax, les plus répandus, ainsi que Plasmodium

malariae et Plasmodium ovale – transmis par les piqûres de moustiques infectés. Un enfant meurt du

paludisme toutes les 30 secondes dans le monde. Environ la moitié de la population mondiale est

exposée au risque de paludisme, en particulier dans les pays à faibles revenus. L’OMS a évalué 247

millions de cas en 2006, à l’origine de près d'un million de décès, pour la plupart des enfants africains.

Le micro-crédit, un effet de levier

Dans la plupart des pays, l’accès aux services de crédit, de dépôt de l’épargne et autres services financiers se

trouve sérieusement restreint pour les pauvres, notamment dans les zones rurales. Le FIDA, une institution

spécialisée du système des Nations unies, a été fondé en décembre 1977 dans le sillage de la Conférence

mondiale de l'alimentation réunie à Rome en 1974. Défenseur des intérêts des ruraux pauvres, le FIDA s’est

donné pour nouvelle priorité d’aider les gouvernements et les réseaux d’institutions financières rurales, en

collaboration avec d’autres donateurs, à développer l’ensemble du système de financement rural. Le micro-crédit

permet d’entraîner des mutations "à la base", souvent plus efficaces - en créant un maillage économique dans le

pays - que certaines infrastructures ou certains gros projets industriels qui bénéficient rarement aux plus pauvres.

■ http:// www.ifad.org

Le Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP)

Le Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP), parrainé conjointement par

l'OMS, le PNUD et la FAO, et soutenu par une coalition de 20 pays et organismes donateurs, a été lancé en

1974 et couvrait en 2001 environ 30 millions de personnes dans 11 pays.

L'OCP lutte contre l'onchocercose afin d'interrompre le cycle de transmission du parasite. Les larves des

simulies sont détruites par épandage aérien de larvicides sur les gîtes larvaires dans les rivières à fort

courant afin qu'elles ne se transforment pas en simulies capables de transmettre le parasite. Depuis 1987,

l'utilisation de l'ivermectine en association avec l’épandage aérien de larvicides a eu un impact remarquable

sur la transmission de la maladie et en a fortement réduit l'impact sur l'homme.

Lorsque ce programme a été lancé, un million de personnes en Afrique de l'Ouest souffraient de

l'onchocercose, dont 100.000 présentaient des lésions oculaires graves (y compris 35.000 devenues

aveugles). L’OCP a été officiellement fermé en décembre 2002 après avoir pratiquement stoppé la

tranmission de la maladie dans tous les pays participants sauf la Sierra Leone où leurs interventions ont été

interrompues par une guerre civile pendant 10 ans.

Le bénéfice global de cette intervention a été de 600.000 cas de cécité évités, 18 millions d'enfants, nés

dans des zones maintenant sous contrôle, ont échappé au risque de la "cécité des rivières" et 25 millions

d'hectares de terres remis en culture. OCP a clairement démontré le rôle important joué par le partenariat

pour l'amélioration de la santé et son impact sur le développement socio-économique dans des régions

éloignées et négligées.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%