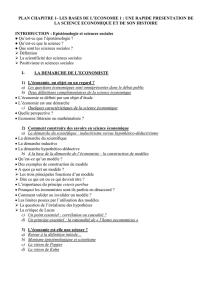

PLAN - Chez

RENAISSANCE DE MARX

Questions à la mythologie de la « production »

Lectures du Capital, livre I

PLAN

Quatre accès au Capital

Annexe : la dette publique

Le mythe du capital

La prise de conscience de soi du capital

Marx, Hegel et la méthode dialectique (I)

Discussion de l'interprétation sartrienne

Marx, Hegel et la méthode dialectique (II)

L’erreur de Bergson

La critique de la mystique au nom de l’agir

Négation et négation de la négation

Marx, Vico et Darwin

Économie et religion

De M-A-M à A-M-A’

Le problème de l’infini

Un humanisme de Marx?

Liberté, santé, démocratie, droits de l’homme : les conquêtes du capitalisme

Le fétichisme de la marchandise

L’analyse de la religion

Mythologie marxiste de l'or

La quantification monétaire de la force de travail

Une anthropologie de la volonté

Dix thèses sur l'actualité de Marx

Annexe au cours précédent : retour sur le corps productif

Exposé : Praxis et production chez Henri Lefebvre par Claire Revol

Éléments de synthèse (§1-6)

Difficultés irrésolues (I-II)

Difficultés irrésolues (III –V)

«L’argent est un cristal», Le Capital, éd. Folio, p. 170

Quatre accès au Capital

Serons-nous assez libres pour lire le Capital ? Je crois que cette condition n’est pas au-dessus de nos

moyens. Certes, pour ma génération, revenir à Marx signifie revenir à des expériences de jeunesse qu’il

n’est pas nécessaire de raconter ici. Je me contente de reconnaître que pour moi lire Marx, c’est me

souvenir de Marx. Cette faculté d’intériorisation pourrait être la source d’une meilleure évaluation. C’est

en tous cas en elle que réside la liberté que je revendique à l’orée de ce cours.

Dans le contexte politique actuel, lire Marx retrouve tout son intérêt. J’avoue avoir été toute d’abord

attiré par des textes précis de Marx qui décrivent la dette publique comme un des mécanismes du

pouvoir du capital (cf. Annexe). La surprenante actualité de ces passages crée un climat d’urgence dont

nous pouvons tirer profit. J’ajoute que le mouvement profond de ma lecture est lié à l’achèvement de

mon ouvrage Métaphysique de la destruction. On peut lire ce cours comme un commentaire perpétuel

d’un livre que j’achevais pendant que j’enseignais et auquel je me réfère souvent. Il peut lui servir à la

fois d’introduction et de contre-épreuve.

Commençons par la Lettre sur l’humanisme de Heidegger. Dès le début, les quatre premières lignes du

texte, présentent un enchaînement philosophique très dense :

Nous ne pensons pas de façon assez décisive encore l’essence de l’agir. On ne connaît l’agir que comme

la production d’un effet (das Bewirken einer Wirkung) dont la réalité est appréciée suivant l’utilité qu’il

offre. Mais l’essence de l’agir est l’accomplir. Accomplir signifie : déployer une chose dans la plénitude

de son essence, atteindre à cette plénitude, producere. (Heidegger, Lettre sur l’humanisme, in Questions

III et IV, TEL, page 67)

La réflexion ontologique de Heidegger s’engage sur la question de la pratique. Agir ne veut pas dire

simplement produire un effet, mais tirer une chose vers sa plénitude et par là l’accomplir. Accomplir est

le seul véritable « producere ». Dès son ouverture, la Lettre sur l’humanisme dénonce une production

qui se soumet à des fins pragmatiques et anthropocentriques. Ce que Heidegger refuse dans la

production des modernes, c’est sa soumission à la représentation, à une entrée dans la présence qui

oublie l’origine de son être. La critique heideggérienne de la production est d’abord une conséquence de

la Différence entre l’être et l’étant.

Plus loin Heidegger dit que, quand nous pensons en profondeur l’accomplissement de l’agir, nous

sommes face à une énigme. Cette énigme est toujours liée à la question de la causalité. Derrière

l’opposition de la production causale et de l’accomplissement authentiquement productif, il est d’abord

question d’un arrachement à une conception causale de la production : l’accomplissement est sans

cause. Le texte de Heidegger n’est pas une déclaration de guerre à la production, mais une récusation ou

une ré-interprétation de la production pour qu’elle se libère de la causalité et renoue avec les dimensions

de l'accomplissement. Marx en revanche n’adhère à la production qu’à travers le principe de la causalité.

Il n’y a pour lui production que parce que cette production est production de la cause. C’est pourquoi le

marxisme a toujours prétendu être une doctrine scientifique qui luttait contre l’obscurantisme. Marx

produit une ontologie universelle de la production ; il est le site d’une interrogation radicale sur toutes

les dimensions de la production en tant qu’en elle se mobilise totalement le pouvoir de la causalité. Ce

travail intérieur de la production fait de Marx un monolithe de la production causale et c’est lui qui

désormais est entré en crise.

Sans doute, cette confrontation initiale de Marx et de Heidegger semble un peu saugrenue. Pourtant, et

c’est le troisième point, ces deux auteurs ont une racine commune. Ils sont en débat avec elle et entre

eux. Le philosophe de jonction est Hegel. Ce cours cherche ainsi à ré-introduire aux possibilités latentes

qui se tiennent dans l’œuvre de Hegel. Il est le grand blessé de la post-modernité. Nous faisons de

Heidegger et de Marx une double descendante de Hegel dans le seul but de servir la complexité présente

et à venir de Hegel. Il s’agit de remonter à des questions hégéliennes à partir du dialogue entre

Heidegger et Marx. Nous verrons particulièrement dans cette perspective les textes de Marx sur Hegel,

particulièrement les textes hégéliens du Capital. Il faudrait recourir aussi aux manuscrits de Marx : sa

Critique de la philosophie du droit de Hegel et les Grundrisse (qui sont les premiers brouillons du

Capital, plus proches d’un dialogue avec Hegel et la méthode dialectique). Loin de partager l’idée qu’il

faut libérer Marx de Hegel, je défendrai toujours l’idée que c’est faute d’une intelligence suffisante de

Hegel que l’on méconnaît Marx : toute les difficultés de Marx sont chez Hegel, proviennent de Hegel et

se résument à l’idée d’un système de la philosophie. A cet égard ce cours est un cours sur le système du

monde contemporain.

Je voudrais enfin attirer l’attention sur un quatrième point de vue : on ne saurait bien lire le

Capital sans entendre la musique qui est en lui. Le Capital fait signe vers la Tétralogie de Wagner. Il y a

un rapport à penser entre Le Capital et L’Anneau des Nibelungen. Ils sont apparentés par un commun

rapport à l’or. Le premier livre du Capital est publié en 1867. La même année, Wagner écrit Les

Maîtres-chanteurs de Nuremberg, opéra qui est un moment de pause pendant la rédaction de la

Tétralogie, mais dans lequel culmine la politique néo-corporatiste et réactionnaire de Wagner. Mais la

fonction centrale de l’or n’apparaît que dans le Ring. Marx et Wagner proposent tous deux une

méditation sur l’or et la modernité. Il est difficile de lire les analyses de Marx sur l’or sans penser à la

mythologie wagnérienne de l’or. Il est difficile de réfléchir sur la circularité du Capital sans penser à la

circularité de la Tétralogie de Wagner. Cette convergence entre le Ring et Le Capital a été remarquée

dès les années 1970 par le metteur en scène Patrice Chéreau, qui tenta, entre 1976 et 1981, de donner

une interprétation marxiste pour le centenaire de la Tétralogie à Bayreuth, avec des décors de Richard

Peduzzi et sous la direction de Pierre Boulez. J’y étais en 1979.

Je soutiens pour ma part que le rapport entre Nietzsche et Wagner n’est complet que s’il s’associe au

soutien imprévu mais décisif que Marx apporte à Wagner. La rencontre humaine, métaphysique et

artistique sur laquelle s’est jouée la modernité est en réalité triangulaire et tourne non pas seulement

autour de la Volonté de puissance, mais du capitalisme lui-même. Lire Marx avec Wagner, c’est donc

avancer dans la profondeur du verdict de Wagner sur notre temps et envisager selon l’esthétique qui leur

sont propres l’idée de la libération communiste de l’homme, la pratique révolutionnaire et les échecs du

soviétisme. Cette voie a d’ailleurs été esquissée par André Malraux dès son premier roman, Les

Conquérants.

Derrière cette rencontre entre Wagner et Marx, une personnalité moins visible constitue, plus que tous

les théoriciens réunis du socialisme, du fouriérisme et du saint-simonisme, l’anticipation française du

Capital : c’est Balzac. Il est le grand penseur de l’argent au dix-neuvième siècle. Marx voulait écrire un

article pour éclairer la grandeur de Balzac. Le grand spécialiste de Balzac en France dans les années

1970 était un marxiste, Pierre Barbéris. Marx lui-même reconnut que Balzac était son grand

prédécesseur, le seul à élever la connaissance du dix-neuvième siècle au niveau requis. Les pays

communistes ou ex-communistes connaissent avant tout dans la littérature française Balzac, en

Roumanie comme en Chine. Il joue un rôle de transmission étonnante et constitue une raison profonde

de lire Marx. Ce serait lire Marx pour interpréter Balzac et lire Balzac pour mieux comprendre Marx. La

référence à Balzac se trouve page 1017, note 3 :

Marx «s’enthousiasmait pour la Comédie humaine, de Balzac, qui reflète toute une époque dans le

miroir de la poésie ; il avait l’intention de lui consacrer une étude, après l’achèvement de sa grande

œuvre, mais ce projet, comme maints autres, est resté en germe» (F. Mehring, Karl Marx, …, édition

1933, page 550).

Or il existe dans l’œuvre de Balzac une composante mythologique capitale en lien avec des valeurs

décriées aujourd’hui par des gens à la vue courte : l'illuminisme, l'occultisme et le martinisme. Ce sont

les trois bases de la religion balzacienne. L’illuminisme est une doctrine initiatique promue par Joseph

de Maistre et liée aux thèmes martinistes. Les illuminés sont des disciples du martinisme, courant

ésotérique venant de Martinès de Pasqually. Ils défendent l’idée d’une communication directe avec Dieu

donnant lieu à une augmentation directe des capacités magiques de l’individu. Le divulgateur en France

du martinisme est Louis-Claude de Saint-Martin. Il opère la corrélation entre une théosophie et une

magie, qui est à la base des relations qu’on pourrait dire « magnétiques » entre les personnages chez

Balzac. Les gestes sublimes ou pervers de ces derniers s’enracinent dans cette façon de se représenter le

monde. Cette dimension magique et mythique dans l’œuvre de Balzac permet de comprendre la fonction

du mythe chez cet auteur et dans son temps. L’occultisme est d’ailleurs un ensemble de pratiques

magico-spéculatives qui est à la source de la culture symboliste en France, à travers des relais comme

Victor Hugo qui en est le chiffre absolu (La Fin de Satan et Dieu), avec des présences plus éparses chez

Baudelaire, par exemple dans ses articles sur Balzac, et chez Gérard de Nerval.

Je montrerai ainsi que dans son rapport à l’or et à la monnaie, au fétichisme de la marchandise et à

l’impersonnalité du capital, Marx retrouve de telles mythologies, elles-mêmes héritières des formes

symboliques que véhiculent Shakespeare ou Rabelais, avec leurs images alchimiques, leurs rapports à la

sexualité, à la défécation, à la sorcellerie, à l’antisémitisme même. Toutes ces sphères de la

fantasmagorie de l’Occident sont impliquées dans une lecture de Marx et c’est seulement par elles que

nous atteignons cette globalité du regard que Marx attendait de son lecteur, fût-il ou non par ailleurs un

militant socialiste. Par elles, et par elles seules le Capital répond à l’idée du livre total, non seulement du

XIXème siècle tel que Marx a tenté de le réaliser, mais à celle d’une encyclopédie des révolutions de

notre temps avec les issues diverses qu’on y observe encore.

Ces quatre raisons de revenir à une lecture de Marx sont ainsi coordonnées entre elles :

1. L’actualité et la réalité économique dans laquelle nous sommes,

2. L’ontologie avec les questions de l'accomplissement dans la destruction de la métaphysique de

l’agir chez Heidegger,

3. La logique en débat avec Hegel,

4. L’esthétique en dialogue avec Wagner et Balzac.

Ainsi la politique, l’ontologie, la logique et l’esthétique réclament chacun un moment marxien et

cherchent leur unité dans son œuvre. On peut dire que lire Marx, c’est entrer dans une inquiétude à

l’égard des totalités qui nous gouvernent et rechercher le point d’articulation qui en explique le caractère

interactif et circulaire. C’est pourquoi le débat sur le Capital est d’abord en débat avec Hegel.

Si Marx lisait Hegel sans ce plan logique, son enquête retomberait aussitôt dans les produits de

l'endentement : il se donnerait une vue d’entendement sur Hegel, et alors il serait facile de se débarrasser

de Marx en disant qu’il est étranger à la spéculation hégélienne. Mais Marx ne manquera pas de préciser

à l’intention de ses lecteurs allemands, dans la Préface allemande de l’œuvre donc, que les sources de

ses pensées sont issues de la logique de Hegel. La dialectique matérialiste est une reprise pensante de la

logique dialectique, et alors il n'est pas si facile de se libérer de Marx une fois qu’on le place sur ce plan

de haute maturité.

L’audace de Marx consiste à oser articuler un dessein matérialiste avec une logique dialectique.

Généralement, le matérialiste s'oppose à une conception logique de la réalité au nom d’un retour aux

choses. Mais alors il ne reste que l’objectivité morte. La thèse de Marx est que le matérialisme n’est pas

celui d’une objectivité morte, mais un matérialisme logique dont le procès matériel est logique. La

matière est logicité ; l’invocation du procès logique ne libère pas de la matière. Marx dépasse ainsi à son

tour une opposition que Hegel dépassait déjà à sa manière, entre matérialisme et idéalisme. Ceci était

donc déjà vrai chez Hegel dans la Grande Logique ; et Marx reprend le même problème et c’est cela, et

non quelque vulgaire retour à un anti-philosophisme primaire, qu’il faut entendre dans des expressions

aussi divulguées que « matérialisme dialectique », « matérialisme historique », « matérialisme

scientifique ». Sous l’idée de science, c’est la puissance de l’analyse dialectique des concepts qui est en

jeu.

Mais cette puissance théorique est entrainée dans un mouvement historique et mondial qu’il faut sonder.

Il se propage jusqu’en Chine, il est l’esprit du monde moderne lui-même. À part Badiou et Zizèk, la

corporation des philosophes se tient en-deçà ou en dehors de ce mouvement quadruple. Peu sont sur le

pont pour affronter ces difficultés et les causes en sont multiples. Mais c’est d’abord en France le

résultat de l’effondrement progressif des études sur Heidegger, alors qu’il était trop profond pour oublier

ce qu’il devait à Hegel et à Marx. Heidegger est en permanence tourné dans une sorte de décision

guerrière contre Marx - ce qui suffit à montrer que Heidegger est un moyen de haute intensité pour

dialoguer avec Marx. Le déclin de la reconnaissance de l’œuvre de Heidegger crée un malaise qui fait

perdre une nouvelle occasion d’approfondir l’œuvre de Marx.

On aurait pu croire que la pérennité de la phénoménologie allait agir en faveur de Heidegger, mais

c’était une erreur. La phénoménologie est d’abord l’ensemble du processus académique par lequel la

question du capital est déniée. Elle thématise tout sauf l’argent. Seul Michel Henry a fait effort pour se

tenir sur la ligne d’un dialogue avec Marx. L’épochè phénoménologique n’est rien d’autre que celle du

capital, ce qui constitue une faute de principe : une des entreprises de Marx est de rendre impossible un

savoir qui ignorerait la question de la circulation des richesses. Il y eut des tentatives pour éviter cette

conséquence, comme Sartre dans la Critique de la raison dialectique, qui tente un rapprochement entre

la phénoménologie et la dialectique marxiste. Cependant, Sartre oublie des aspects fondamentaux de

Heidegger et résout cette dialectique à partir d’un situationnisme qui utilise la figure de l’agir sur un

mode proprement impensé ou irréfléchi qui ne s’impose pas les questions que Heidegger exigeait. Sartre

mobilise un concept d’action non travaillé comme le propose Heidegger. Faute de cet

approfondissement, il demeure à l’extérieur du problème de la liberté et de l’action.

L’une des questions frappantes de la modernité est de savoir si l’épochè qui se généralise sous la forme

de « société du spectacle » n'est pas celle de l’argent. Tant que le capitalisme était florissant, nous

pouvions ignorer cette question. Mais aujourd’hui nous sommes obligés de remettre en question

l’inconscient du savoir des années 2000. Nous n’avons plus le loisir de nous comporter en ingénus du

capital. Il s’agit de lever l’épochè sur le capital pour revenir à l’identification du processus de la

circulation financière. Le cours essaie de donner un visage à cet ennemi sans visage que la campagne

électorale en cours met au centre de son discours politique.

Marx donne toujours des preuves historiques et quantitatives de ce qu’il avance. L’ouvrage est sur-

documenté. Marx est d’un scrupule admirable qui le pousse à tout analyser. Certains dossiers sont plus

utiles pour des étudiants en histoire que pour des analyses philosophiques. Il s’agit de voir les passages

conceptuels.

Il faut veiller à la culture de Marx. Il connait la culture classique, de Shakespeare, de la Bible, de

l’histoire antique, de la théologie chrétienne. Il ne faut pas réduire Le Capital à des lois abstraites,

extérieurement mathématisables, mais le lire en faisant attention aux relations avec le protestantisme,

avec la théorie de la Trinité, avec la poésie de Dante. La circulation du mot « mystique » chez Marx est

remarquable, elle permet de créer une percée dans son dispositif car chez lui la mystique est tantôt

passive, subie, humiliée, tantôt active et créatrice, fussent d’illusions. De même, Marx se concentre

autour d’une nouvelle anthropologie du « fétiche » ; le fétichisme est la part la plus conquérante de son

travail. Elle fait de l’œuvre non seulement une critique de l’économie politique, mais une véritable

Dialectique transcendantale attachée à montrer les illusions métaphysiques de la connaissance

historique. En quoi cette critique des illusions héritière des Lumières peut être liée à une « mythologie »,

c’est ce qu’il nous faudra voir lors des prochains cours.

Annexe : la dette publique

Je donne maintenant le texte sur la dette publique qui m’a paru déterminant pour l’actualité d’un retour à

Marx.

De nos jours, la suprématie industrielle implique la suprématie commerciale, mais à l’époque

manufacturière proprement dite, c’est la suprématie commerciale qui donne la suprématie industrielle.

De là le rôle prépondérant que joua alors le régime colonial. Il fut le «dieu étranger» qui se place sur

l’autel, à côté des vieilles idoles de l’Europe ; un beau jour il pousse du coude ses camarades, et

patatras! voilà toutes les idoles à bas!

Le système du crédit public, c’est-à-dire des dettes publiques, dont Venise et Gênes avaient, au Moyen-

âge, posé les premiers jalons, envahit l’Europe définitivement pendant l’époque manufacturière. Le

régime colonial, avec son commerce maritime et ses guerres commerciales, lui servant de serre chaude,

il s’installa d’abord en Hollande. La dette publique, en d’autres termes, l’aliénation de l’État, qu’il soit

despotique, constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l’ère capitaliste. La seule partie de

la richesse dite nationale qui entre réellement dans la possession collective des peuples modernes, c’est

leur dette publique. Il n’y a donc pas à s’étonner de la doctrine moderne que plus un peuple s’endette,

plus il s’enrichit. Le crédit public, voilà le credo du capital. Aussi le manque de foi en la dette publique

vient-il, dès l’incubation de celle-ci, prendre la place du péché contre le Saint-Esprit, jadis le seul

impardonnable.

La dette publique opère comme un des agents les plus énergiques de l’accumulation primitive. Par un

coup de baguette, elle doue l’argent improductif de la vertu reproductive et le convertit ainsi en capital,

sans qu’il ait pour cela à subir les risques, les troubles inséparables de son emploi industriel et même de

l’usure privée. Les créditeurs publics, à vrai dire, ne donnent rien, car leur principal, métamorphosé en

effets publics d’un transfert facile, continue à fonctionner entre leurs mains comme autant de

numéraires. Mais, à part la classe de rentiers oisifs ainsi créée, à part la fortune improvisée des

financiers intermédiaires entre le gouvernement et la nation - de même que celle des traitants,

marchands, manufacturiers particuliers, auxquels une bonne partie de tout emprunt rend le service d’un

capital tombé du ciel - la dette publique a donné le branle aux sociétés par actions, au commerce de

toute sorte de papiers négociables, aux opérations aléatoires, à l’agiotage, en somme, aux jeux de bourse

et à la bancocratie moderne.

Le Capital, pages 764 -765

Ce texte sur les dettes publiques légitime cet enseignement en tant qu’il cherche à être en dialogue avec

l’actualité. Marx distingue l’époque manufacturière et l’époque capitaliste proprement dite. Je

développe le contexte général de ces analyses :

• La Renaissance conquiert un terrain d'exploitation pour les valeurs du commerce avec la conquête du

nouveau monde et des pays soumis à la colonisation européenne. Ceci donne lieu à l’accumulation de

capital par le commerce, qui est le moteur de l'enrichissement des peuples. C’est le mercantilisme,

l'échange est l’élément fondateur du capital.

• Puis, au cours de cette extension coloniale, le mercantilisme se trouve devant des difficultés

imprévues. Il faut augmenter les ressources financières pour développer ce commerce, et il faut

multiplier les bateaux pour développer le commerce avec les îles. Un brusque afflux de capitaux est

nécessaire. Ce sera l'effondrement du mercantilisme. Les villes italiennes, notamment Venise,

fournissent cet afflux. Venise est déjà dans une position de déclin, car elle est loin des mers dans

lesquelles se joue l’extension des territoires à coloniser. La découverte du Nouveau monde affaiblit

Venise et la prive de tout élément moteur ; pourtant Venise dispose de beaucoup d’argent, d’une

puissance financière considérable. Elle prête de l’argent aux pays sur le point de conquérir le monde, la

Hollande et l’Angleterre, qui ne disposent pas de ces richesses. Plus précisément, l’argent passe de

Venise en Hollande, de Hollande en Angleterre, puis en Espagne. Ainsi est créé le mécanisme qui fait

que l’État emprunte à Venise les sommes d’argent nécessaires. Apparaissent alors des flux d’argent qui

servent à faire du commerce international, mais qui ne sont plus articulés sur une production. Cet argent

déraciné ne s’inscrit pas dans une logique productive. Il n’existe que comme dette d’État à État.

Naît ainsi la seconde phase du développement du capitalisme, l’âge manufacturier et proprement

capitaliste. L’argent ne sert plus à financer seulement les conquêtes outre-mer. Ce n’est plus le

commerce qui commande la production, mais la production qui commande le commerce. Par exemple,

des machines produisent des cotons à bas prix en quantité considérable ; qu’il faut ensuite écouler. La

conquête des marchés vise à éponger la surproduction. Les États ont besoin d’acheter des machines et de

les faire fonctionner avec une classe ouvrière. Il faut un lourd investissement pour que le processus

devienne enrichissant. Cet investissement se fait en levant des impôts sur les richesses, en le prenant aux

marchands, etc.

Mais cela ne suffit pas, il faut un surcroit de capital. D’où le mécanisme de la dette publique : faire

marcher la planche à billets en empruntant à des Etats qui servent de banque. Le capitalisme s’entend

comme un endettement à l’égard des grandes banques de l’époque mercantile installées en Italie et qui

entraient en déclin. Le capitalisme étant le machinisme, d’un investissement extrêmement couteux, il

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

1

/

64

100%