Notions de base de radioprotection

Notions de base

de radioprotection

Service de Contrôle Physique U.L.B. - 2007

Notions de base de radioprotection – p 1

I. Introduction

Le but de ce document est d’introduire quelques notions de base de radioprotection, en effectuant

au préalable un bref rappel de quelques éléments de physique nucléaire.

Nous aborderons ensuite la législation en vigueur en Belgique avant d’évoquer la gestion des

déchets radioactifs.

II. Eléments de physique nucléaire

II.1. Structure de l’atome

Les phénomènes radioactifs prennent naissance au coeur même de la matière, et plus précisément

au niveau des atomes constituant cette matière.

L’atome est constitué d’un nuage d’électrons en mouvement autour d’un noyau composé de protons

et de neutrons.

Structure d’un atome

A

NZ

X

L’atome étant électriquement neutre, le nombre de charges positives du noyau, c’est-à-dire Z le

nombre de protons, est équilibré par un nombre égal d’électrons.

Le nombre Z est une caractéristique chimique essentielle de l’atome ; en effet, Z correspond au

numéro de case dans le tableau périodique des éléments.

Le nombre de masse A, égal à Z+N, complète la définition de l’atome, particulièrement en ce qui

concerne la stabilité de l’atome.

II.2. Isotopes

Des éléments ayant le même nombre de protons Z mais des nombres de neutrons N différents sont

appelés isotopes.

Isotopes de l’hydrogène

Contrôle Physique U.L.B.

Notions de base de radioprotection – p 2

Le cas le plus simple est celui de l’hydrogène :

l’atome d’hydrogène possède 1 proton et 1 électron,

l’atome de deutérium possède 1 proton, 1 neutron et 1 électron.

L’atome de tritium quant à lui possède 1 proton, 2 neutrons et 1 électron.

D’un point de vue chimique, ces 3 isotopes ont les mêmes caractéristiques.

Par contre, le nombre de neutrons présents et par conséquent le rapport du nombre de neutrons par

rapport au nombre de protons, aura un effet sur la stabilité du noyau.

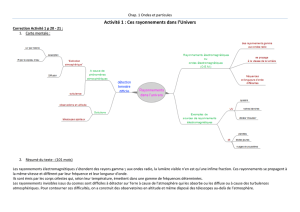

En portant sur un graphique le nombre de neutrons en fonction du nombre de protons, on obtient la

courbe de stabilité des isotopes.

La plupart des atomes se trouvant dans la nature sont stables et se trouvent sur la courbe noire.

Si un isotope s’écarte de la courbe de stabilité, soit par un excès de neutrons, soit par un excès de

protons, l’isotope est alors instable ou radioactif.

Pour retourner vers un état d’équilibre, ces isotopes radioactifs vont émettre un ou plusieurs

rayonnements ; on dit alors qu’ils se désintègrent.

Pour les numéros atomiques élevés, on observe le phénomène de fission du noyau, c’est-à-dire, la

fragmentation du noyau d’origine en 2 noyaux plus petits.

La stabilité d’un atome dépendra donc principalement de 2 facteurs :

- au niveau du noyau, il s’agit du rapport entre neutrons et protons,

- au niveau du cortège électronique, la stabilité dépendra du nombre exact d’électrons sur les

orbites qui leur sont réservées.

Pour revenir vers un état d’équilibre, un atome radioactif va donc émettre des rayonnements qui

peuvent être répartis en 2 grandes catégories :

- les rayonnements corpusculaires qui correspondent à l’expulsion de particules possédant masse,

énergie cinétique et éventuellement une charge électrique.

Typiquement, il s’agit là des émissions α et β et des neutrons.

- les rayonnements électromagnétiques, c’est-à-dire des ondes de même nature que la lumière.

Il s’agit soit des émissions γ, soit des rayons X (rayons X produits par capture électronique ou

conversion interne).

Contrôle Physique U.L.B.

Notions de base de radioprotection – p 3

II.3. Emission alpha

L’émission α correspond à l’éjection d’un noyau d’hélium et est généralement accompagnée d’une

émission γ. :

+−

−−

+→

24

22

HeYX

A

NZ

A

NZ

α

Ce type de désintégration n’a lieu que pour les noyaux lourds, c’est-à-dire pour A > 209, noyau

contenant un nombre élevés de protons et de neutrons.

II.4. Emissions bêtas

La radioactivité β est rendue possible par la présence dans le noyau de forces capables de

transformer un nucléon d’une espèce dans l’autre : un neutron se transforme en proton, un proton

se transforme en neutron.

Cette transformation s’accompagne de l’émission soit d’un électron et d’un antineutrino, soit d’un

positron et d’un neutrino.

Le neutrino est un corpuscule élémentaire dépourvu de charge électrique, de masse pratiquement

nulle, se manifestant comme une particule invisible qui emporte avec elle une partie de l’énergie

disponible.

Contrôle Physique U.L.B.

−

−

−+

++ →

−

e

A

NZ

A

NZ

eYX

υ

β

11

e

A

NZ

A

NZ

eYX

υ

β

++ →

+

+−

+

11

Notions de base de radioprotection – p 4

II.5. Rayonnements électromagnétiques

Les rayons γ et les rayons X sont tous 2 des rayonnements ionisants électromagnétiques.

Ils se différencient par leur origine : les rayons γ sont issus du noyau tandis que les rayons X

trouvent leur origine dans le cortège électronique de l’atome.

Le rayonnement γ correspond à un réajustement nucléaire accompagnant une émission α ou β.

Le noyau formé lors d’une de ces décroissances possède un surplus d’énergie dont il se libère en

émettant des rayons γ monoénergétiques. Dans le cas où cette émission est retardée, le noyau se

trouve dans un état métastable ayant sa propre durée de vie.

II.6. Chaînes de désintégrations

Certains noyaux radioactifs naturels sont issus de la désintégration de noyaux lourds à très longue

demi-vie.

Un des cas les mieux connu est celui de la chaîne de désintégration de l’U238 qui donnera finalement

du Pb206 (U235 → Pb207, Th232 → Pb208).

Il en va de même pour certains isotopes artificiels tels que le Mo99/Tc99m, le Si32/P32.

Au cours du temps, en fonction du rapport des demi-vies, un équilibre s’établira entre la source dite

« mère » et la source « fille ».

Contrôle Physique U.L.B.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%