Feuillet du spectateur - Représenter le Symbole

Représenter le symbole

Les longs cheveux de la princesse Mélisande. La petite

pantoue de Cendrillon. Le philtre d’Isolde. La mort

d’Isolde. L’époque des héros. La danse. Du petit objet à la

forme artistique, tout ce qui se passe sur scène est là pour le

sens que cela véhicule auprès des spectateurs. La catharsis

inigée au public est le processus qui transcrit dans le

monde ce qui est symbolisé au théâtre. Le quatrième mur,

celui qui sépare la scène de la salle, est fait des symboles

qui s’accumulent. Quelle forme prennent-ils sur scène ?

Feuillet du spectateur

par Constance Clara Guibert

2

La scène dans la scène

Avec le théâtre antique sont nés les masques. Drôles d’objets que ceux-ci, qui

cachent toute expression du visage pour mieux en graver une dans le regard du

public. Qui font perdre les acteurs en crédibilité pour que le public reconnaisse

plus facilement les personnages. Qui masquent la réalité au prot du symbole.

Et à quoi peut bien servir le symbole, si ce n’est à mieux comprendre la réalité?

Si la scène se masque, c’est pour mieux s’eacer derrière le monde. Plus le

théâtre est loin de la réalité, plus le symbole est visible, et plus la réalité éclate

au grand jour.

Dans le scénario, le réel ne sert que de support d’où émerge l’exagération de

la scène : c’est cette exagération, une fois le processus accompli, qui nous fait

prendre conscience du support réel. Si Tartue dénonce parfaitement les faux

dévots de son époque, c’est qu’il se complaît dans une exagération dont le

support est tout à fait réel. C’est en prenant conscience que l’exagération est du

côté de la scène, mais que la dénonciation est du côté du réel, que les spectateurs

se laissent convaincre (ou choquer) par Molière.

La scène sert sa propre cause. Elle doit vivre par elle-même pour être appropriée

par le public. Sur scène, un monde vit – avec ses réalités et ses symboles. Quand

d’autres symboles se superposent et qu’une scène se crée sur scène, le masque

de théâtre devient la fausse réalité. La scène est le lieu par excellence de la mise

en abyme.

Que s’y passe-t-il ? Poupée qui prend vie, amour provoqué par un philtre, rêve

d’une jeune lle tuée par son amant, citrouille transformée en carrosse, cercle

de feu autour de la bien-aimée : les symboles sont assumés comme tels, auprès

même des personnages. A quoi servent toutes ces mises en abyme sinon à être

le symbole de la catharsis que chacun vit dans la salle ? Nul besoin de savoir ce

qui est ou n’est pas un symbole sur scène ; nul besoin de savoir ce qui est du

premier ou du second degré. Tout est symbolique : la scène est le second degré

de notre monde. Et si le monde est une scène, comme le dit Shakespeare, alors

nous sommes nous-mêmes un second degré, et le théâtre n’est que la mise en

abyme de notre propre monde.

•

3

La scène sans la scène

La représentation est donc fonction du sens que l’on donne aux objets – et non

pas l’inverse. Représenter plutôt l’objet ou le symbole dépend avant tout du

moyen de transmission choisi. Le conte choisit l’objet quand le symbolisme

choisit le sens : si l’un crée une scène, l’autre se libère de la scène. En eet, si la

petite pantoue de Cendrillon est un symbole dont il faut représenter l’objet pour

qu’il fonctionne, les longs cheveux de Mélisande (censés pendre de sa fenêtre)

sont simplement suggérés par les metteurs en scène. Car si le conte est une

forme qui utilise les objets pour les rendre symboliques, le texte de Maeterlinck

utilise directement les symboles : il n’y a plus de frontière entre signiant et

signié. Le conte, qui la conserve au contraire, se soumet dicilement à un

tel aplanissement, et il serait malaisé de représenter la Cenerentola (ou une

quelconque version scénique du conte de Cendrillon) sans montrer une seule

chaussure, quand il est aisé de représenter Pelléas sans fontaine.

« La scène est le lieu où meurent les chefs-d’œuvre parce que la représentation

d’un chef-d’œuvre à l’aide d’éléments accidentels et humains sont antinomiques.

Tout chef-d’œuvre est symbole et le symbole ne supporte jamais la présence

active de l’homme », dit Maeterlinck dans Le Réveil de l’âme. Les symbolistes,

à la suite de Verlaine et de Mallarmé, s’intéressent beaucoup à la question de

la représentation scénique. Si le symbolisme poétique est facile à envisager, le

symbolisme théâtral exige une remise en question de la scène. « Que l’œuvre se

montre toute nue, vierge de maquillage » demande Pierre Quillard, théoricien

de la théâtralité symboliste. La scène n’est plus là pour créer le symbole, mais

pour le laisser vivre : selon ses mots, elle n’est plus qu’un prétexte au rêve.

Les symbolistes font jouer leur théâtre dans l’imagination du spectateur :

lacatharsis ne se fait plus sur scène mais directement dans l’esprit de chacun –

la psychanalyse est passée par là et les mécanismes de l’esprit humain intriguent

les écrivains. Le symbolisme rend le public actif : à cette époque naissent les

mises en scène abstraites, les éclairages sombres, tout ce qui au théâtre nous fait

créer le sens au lieu de nous le montrer.

L’image disparaît donc au prot de l’abstrait, la scène qui montre disparaît donc

au prot de l’esprit qui crée. Bientôt, l’objet même du théâtre se déplace : nul

besoin de créer les conditions optimales de la catharsis en fabriquant une scène,

4

en opposant brutalement l’artice à la réalité, en construisant méthodiquement

le quatrième mur avec toutes les projections des symboles qui se dévoilent sur

scène – au contraire, la catharsis se fait dans le lien intime que le spectateur

entretient avec la scène, qu’il intègre à son esprit de la même manière que l’on

intègre des événements du jour dans les rêves du soir.

•

Moyen-Âge symbolique, symboliste et symbolisé

Le symbolisme s’est nourri du Moyen-Âge. Les peintres préraphaélites en donnent

les premiers exemples, s’inspirant des peintres primitifs amands et italiens

du Quattrocento (XVe siècle), dessinant ainsi l’image d’une pré-Renaissance

mythologique, relativement imaginaire, et systématiquement idéalisée. Les

préoccupations médiévales du Diable, du Graal, les gures de fées et d’héroïnes

mythologiques ou bibliques divinisées se complaisent dans ce nouvel ésotérisme,

qui prégure notre attrait contemporain pour les ténèbres du Moyen-Âge, où

messes noires, descendance de Jésus, fascination scientique, quêtes mystiques,

pouvoirs surnaturels et bibliothèques en labyrinthe répondent à un besoin

spirituel que les préraphaélites furent sans doute les premiers à ressentir.

Les ténèbres du Moyen-Âge : voilà bien ce qui fait de cette période de l’Histoire

un ferment inépuisable de l’imaginaire contemporain. Au-delà de son existence

chronologique, il symbolise, depuis le XIXe siècle et l’avènement du néogothique,

tout ce que l’Occident a d’occulte. Est-ce faire honneur au Moyen-Âge que le

traiter comme un symbole ? Si les historiens répondent sûrement que non,

car on réunit dans un même seau ce que des siècles séparent, de la mythologie

arthurienne aux savants de la Renaissance, des légendes celtes à l’Inquisition,

les poètes, eux, ne voient dans cette préhistoire de l’Occident moderne qu’un

terreau à leur imagination. Il est les temps de ténèbres qui guettent la Terre

du Milieu chez Tolkien. Il est l’Ancien Testament des penseurs athées. Il est la

mythologie de notre civilisation.

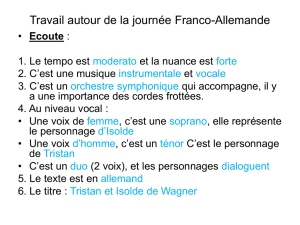

Que donc mettre sur scène ? De Tristan et Yseult aux Monthy Python, le Moyen-Âge

se heurte à la représentation. Les seconds, à l’instar des Chevaliersdela Table ronde

d’Hervé ou de Kaamelott, nécessitent par dénition la représentation exacte, ou

voulue comme telle, de certains attributs médiévaux (armures, princesses et

5

donjons) pour mieux les confronter à leur ridicule (carton-pâte, anachronisme

et surenchère). Les premiers, à l’instar de Pelléas et Mélisande, nécessitent

l’abstraction du symbolisme : il ne sert qu’à révéler, pas à montrer. Les ténèbres

dont il entoure ce qui le convoque servent à universaliser le propos: dans cette

obscurité de sens, de temps, de lieu (où se déroule le Moyen-Âge? nul ne sait),

de référence, l’esprit est libre de rêver, d’imaginer, d’élaborer sa propre lumière.

La question du symbole à l’égard du Moyen-Âge est ainsi une double question :

par quoi se symbolise-t-il et que symbolise-t-il ? Il est probable qu’il se symbolise

avant tout par ce qu’il symbolise : l’obscurantisme supposé de ces temps révolus,

oubliés, dénués nalement de toute temporalité et propices à la fantasmagorie.

Le symbolisme naît justement sur ce terrain vague dont émergent les symboles.

Le Moyen-Âge n’était-il pas lui-même symboliste ? S’il nourrit tant le rêve, c’est

qu’il s’en est lui-même nourri. La quête du Graal n’est pas que notre projection

sur des ténèbres dont nous aurions spirituellement besoin : c’est celle d’un monde

où la représentation ne se conçoit qu’à travers le symbole. L’analphabétisme

d’un côté et le mystère divin de l’autre entretiennent une double énigme dans

la transmission. L’inaccessibilité de la vérité (qu’elle soit scientique ou divine)

rend mystique toute représentation : le symbole est nécessaire parce qu’il est le

seul objet compréhensible, et nécessaire parce qu’il montre l’incompréhensible.

On y projette bien plus que ce qui est montré : les couleurs, les formes, les sons,

les objets, les plantes, les animaux ont des signications qui se joignent aux

idées qu’ils transmettent, de nombreux degrés de lecture se superposent, tout

signié se fait signiant.

C’est un monde de signes que le Moyen-Âge, qui s’est fait lui-même symbole

d’une certaine idée de la symbolique. La Renaissance et son obsession pour

la vérité, scientique et humaine, met à bas la dimension symbolique de la

représentation. Trois siècles plus tard, avec l’arrivée de la photographie, et donc

l’aboutissement scientique de la représentation, les intellectuels n’auront

d’autre choix que de retrouver un système esthétique qui s’aranchit de la vérité.

•

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%