Cliquez ici

SVT - TS

Activité I2

Les anticorps, agents de la réponse immune

adaptative

Corrigé

A

B

Objectifs de connaissance

Structure et spécificité des anticorps circulants

Objectifs de méthode

Recenser, extraire et exploiter des informations, y compris

expérimentales, sur les cellules et les molécules intervenant dans

l’immunité adaptative.

Concevoir et réaliser une expérience permettant de caractériser la

spécificité des molécules intervenant dans l’immunité adaptative.

• Madame Y. consulte le médecin suite à un ensemble de symptômes survenus très

brusquement : fièvre, céphalées, toux, douleurs musculaires et dans la gorge, fatigue et

perte d’appétit. Le médecin diagnostique une grippe et prescrit des anti-inflammatoires et

quelques jours d’arrêt de travail. Madame Y demande au médecin pourquoi il ne lui

prescrit pas d’antibiotiques. Le médecin lui répond que les antibiotiques empêchent les

bactéries de se multiplier, mais sont sans effet contre un virus comme le virus de la

grippe. En revanche, dit le médecin, « votre corps va fabriquer lui-même ses anticorps

pour se défendre ».

• Il s’agissait de préciser ce qu’est un anticorps, dans quelles conditions les anticorps sont

produits, et comment un anticorps peut permettre à l’organisme de se défendre contre un

virus.

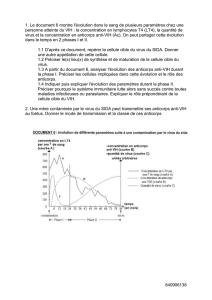

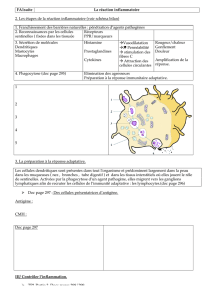

Conditions(d’apparition(des(anticorps(dans(le(sang(

• Quelques jours après l’exposition à une substance étrangère à l’organisme, on remarque

une forte augmentation de la quantité de certaines protéines plasmatiques solubles : les

γ-globulines (document 1). Ces protéines sont des anticorps, dont la production a été

déclenchée par la substance étrangère. Donc, la production des anticorps est déclenchée

par une substance étrangère que notre système immunitaire est capable de détecter.

Cette substance joue le rôle d’antigène : un motif moléculaire (souvent présent sur un

agent pathogène tel qu’un virus, une bactérie…) capable de déclancher une réponse

adaptative.

Document 1. Deux lapins sont utilisés dans cette expérience. Le premier reçoit l’injection d’une

molécule étrangère, l’antigène (ce terme sera défini ultérieurement) et on injecte au second un

placebo. Dans cet exemple, l’antigène est une protéine bovine, la sérumalbumine bovine ou

SAB. Après quelques jours, les protéines plasmatiques de chaque lot sont séparées par

électrophorèse, une technique qui permet de séparer les protéines selon leur taille en les faisant

migrer dans un champ électrique. À la fin de l’électrophorèse, les protéines sont colorées et

SVT - TS

Activité I2

Les anticorps, agents de la réponse immune

adaptative

Corrigé

apparaissent sous la forme de bandes (A). L’intensité de la coloration des bandes peut être

quantifiée par ordinateur (B).

Première(propriété(des(anticorps(:(les(complexes(immuns(

• Les antigènes sont agglutinés par le sérum d’un individu à condition que celui-ci ait été

préalablement immunisé avec les mêmes antigènes. Cette agglutination est due à la

présence, dans le sérum de l’individu immunisé, d’anticorps capable de lier

spécifiquement l’antigène. L’étude plus détaillée de cette liaison montre que chaque

anticorps peut lier deux antigènes. Cela permet la formation d’assemblages moléculaires

de taille variable contenant plusieurs antigènes liés par un ou plusieurs anticorps : des

complexes immuns. Donc, les anticorps (protéines solubles) peuvent piéger les antigènes

qui ont provoqué leur production dans des complexes immuns.

Document 2.

Des lapins ont été immunisés contre un antigène (dans cet exemple, la SAB). Quelques jours plus tard, le sérum de

ces lapins a été prélevé. Une suspension d’antigènes couplés à des billes de latex a été déposée sur deux lames de

microscope. La première lame est le témoin (A). Dans la seconde lame (B), une goutte du sérum de lapin immunisé

contre la SAB a été ajoutée.

L’un éléments visibles sur la lame B appelés complexe immuns a été observé au microscope électronique (C-a).

L’antigène utilisé dans cette expérience (la SAB) est facilement reconnaissable sur le cliché. Un détail a été agrandi

(C-b).

(

SVT - TS

Activité I2

Les anticorps, agents de la réponse immune

adaptative

Corrigé

(

Seconde(propriété(des(anticorps(:(la(spécificité((

• Afin de déterminer si la liaison antigène-anticorps

est spécifique, on peut utiliser la méthode

d’immunoprécipitation ou test d’Ouchterlony.

• C’est une méthode d’immunodiffusion : les

antigènes à tester sont déposées dans les puits

creusés dans le gel, ainsi que le sérum contenant

les anticorps. Les antigènes et l’anticorps

diffusent de façon homogène dans toutes les

directions autour des puits. Deux auréoles de

diffusion peuvent donc entrer en contact

lorsqu’elles ont suffisamment progressé.

• Cette zone de contact reste invisible s’il n’y a pas de réaction entre les deux solutions.

Quand il y a réaction entre les solutions, il se forme un arc de précipitation visible à l’œil

nu. Celui-ci est dû à la formation de complexes immuns entre l’anticorps et le (ou les)

antigènes testé(s).

• Des arcs de précipitation apparaissent entre le puis central et le puits B contenant le

fragment moléculaire B du virus de la grippe. Cet arc est dû à la formation d’un complexe

immun entre les anticorps de Madame Y et cet antigène. Madame Y produit donc bien

des anticorps dirigés contre le virus de la grippe.

• Il n’y a pas d’arc de précipitation entre le puits central et les autres puits périphériques

incluant le témoin négatif. Donc, les anticorps produits par Madame Y reconnaissent

seulement le fragment moléculaire B du virus de la grippe et ne reconnaissent pas le

fragment O du même virus ni les fragments des autres virus. Cette expérience permet de

vérifier sur un exemple que la liaison des anticorps et des antigènes est très spécifique.

Puits¢ral&:&&

sérum&de&madame&Y&&

&

B&:&fragment&moléculaire&B&du&virus&de&la&grippe&&

&

O&:&fragment&moléculaire&O&du&virus&de&la&grippe&

&

L&:&fragments&moléculaires&du&virus&de&la&rougeole&

&

C&:&fragments&moléculaires&du&virus&de&la&varicelle&

&

E&:&eau&distillée&

&

Résultat& d’un& test& d’immunodiffusion& sur& gel& (test& d’Ouchterlony)& réalisé& sur& Madame& Y& afin& de&

vérifier&si&celle-ci&produit&des&anticorps&dirigés&contre&le&virus&de&la&rougeole&

B

O

L

C

E

SVT - TS

Activité I2

Les anticorps, agents de la réponse immune

adaptative

Corrigé

L’efficacité(des(anticorps(pour(lutter(contre(le(danger(associé(à(l’antigène(

• Dans les complexes immuns, l’antigène se trouve piégé (neutralisation) : il lui est plus

difficile d’entrer en contact avec les cellules de l’organisme, par exemple, dans le cas d’un

virus, il lui est plus difficile de se lier aux protéines membranaires des cellules cibles de

notre organisme pour les infecter.

• La mobilité de l’antigène piégé dans un complexe immun est réduite (agglutination), et il

est plus vite détecté par les phagocytes. De plus, l’anticorps fixé sur l’antigène augmente

l’efficacité de la phagocytose de cet antigène par les phagocytes et d’autres mécanismes

de destruction de l’antigène (opsonisation) :

• Chaque anticorps présente deux sites de liaisons à l’antigène parfois appelés sites

anticorps et un « fragment FC » qui est la partie constante de la protéine (voir activité I2).

1

/

4

100%